認知症については、まずこの本!

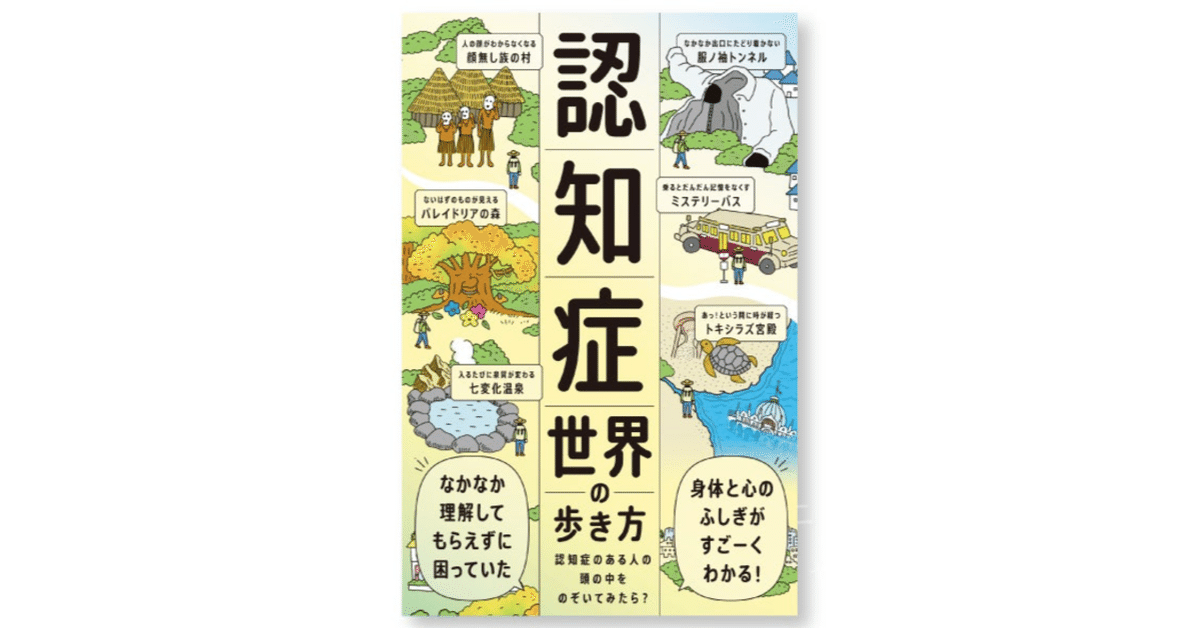

『認知症世界の歩き方』

筧 裕介/ライツ社

私は現在30代です。

そして親は60代でまだ認知症の気配はありません。

そのため私にとって認知症はどこか「他人事」でした。

「認知症ってよく聞く言葉だけど、そういえばどういうものだっけ?」

そんな認知症初心者の私にとって、この『認知症世界の歩き方』は、わかりやすくまとめられた一冊でした。

今回は、この本を読んで感じたことをまとめていきたいと思います。

1.私たちは日々とても高度な行動をしている

たとえばレジでのお会計。

多くの人が、この行動を苦労なくこなしていると思います。それができることが当たり前であり、そもそも「できるか、できないか」などと考えることすらないと思います。

しかし、一見当たり前のように思う行動も実はものすごく高度な技術であることを、認知症を通して知ることができます。

この本では、レジでの会計の手順について次のように書かれています。

①金額を聞く

②金額を覚える

③小銭と紙幣の組み合わせを計算する

④必要なお金を探す

⑤お金をつかむ

⑥店員さんにお金を渡す

なんと私たちは会計だけでこれだけの手順をこなしており、その一つ一つに認知機能が働いているというのです。そしてそのどれか一つの機能が衰えるだけでもレジでは時間がかかってしまうことになります。

一番空いていそうなレジの列に並んだのに、前の人が会計に手こずっている。後から隣のレジに並んだ人の方が先に帰っていく…。

こういう経験をしたことありませんか?

こんな時に「なぜ会計にこんなに時間がかかるんだ?」とついイライラしてしまうこともあるかもしれません。

でも、そもそも他の人が早すぎる、と捉えることもできます。ものすごく高度な認知機能をどれ一つ欠けることなく所有しフル回転させてスピーディにお会計を済ませる…

これは偉業です!

「なぜこんなに時間がかかるんだ!?」と漠然と思うよりも、「認知機能の低下によりレジという高難度の作業に時間がかかっているんだ」と思うだけで、少し気持ちが和らぐような気がしませんか。

そして会計できることが当たり前ではないことに気付き、自分の身体に対して感謝するきっかけにもなると思います。

2.幻視も当事者にとっては真実

幻視とは何もないところに人、動物、虫などが見えることです。

突然現れた虫に驚いて叫んだりするのは、異常な行動ではなく正常な反応だ、ということです。本人には、実際に見えているのですから。(p119)

この本の中で最も強く刺さった言葉です。

そこに虫がいるというのが本人にとって「真実」なのであれば、嘘をついているわけではないのです。

なので「虫などいない!」と怒鳴ったところで意味はありません。

理想を言えば「そうか、虫がいるんだね」と優しく聞いてあげること。

しかし、「この虫を退治して!」などと叫ばれたとき果たしてそんなのんびりした心持ちで対応できるでしょうか?

そして見えるものが違う世界で毎日ずっと一緒に生活することは容易なことでしょうか?

私は認知症の方と一緒に生活したことがありません。なのでそこにある苦労も想像の域を出ません。

それでも今の段階で思うことがあります。

「またデタラメなことを言っている」「嘘をついて困らせようとしている」などと思うよりは「この人にとっては真実なんだ」「悪気はないんだ」とわかるだけでも多少気分は楽になるのではないでしょうか。

これは認知症に限った話ではありません。私たちは常に「主観」の世界で生きています。

旅先でどんよりした曇り空を見て「晴れてなくて残念だ」と思う人にはその景色は暗く映り、「雨が降らなくてラッキー」と思う人には明るく映るでしょう。

同じ景色でも見え方や感じ方が違う。

それならば私は後者の見え方を選びたい。

認知症の方との接し方も同様で、認知機能の低下という事実に対して少しでも前向きに捉えられたらいいなと思います。

3.自分が認知症になったら

冒頭でもお伝えした通り私自身はまだ30代なので、自分が認知症になるなんて遠い遠い未来の話だと思っていました。

しかし、この本では認知症の方の体験談が多数記載されており、自分の衰えを感じたときのショックな気持ちも綴られています。

もし自分が、毎日通い慣れた道で迷ったら…1円玉と100円玉の違いがわからなくなったら…それはもう辛いだろうと思います。

以前会社でこんなことがありました。

50代後半の女性が、数字の違いに気付くことができず、大きなミスに繋がりました。

細かい数字は忘れましたが

「1,576,529」と「1,576,592」。

こんな感じの違いでした。

最後の2桁が入れ違いになっているだけなので、私は「これくらいのミスは誰にでもあります。仕方ないです。」と声をかけたし、本心でそう思っていました。

しかし当事者の女性はとてもショックを受けていました。みんなに迷惑をかけたから、たしかにショックではあるよなぁ、などと思っていたのが、その日のお昼ごろ。

ミスによるトラブルも解消し、落ち着いた夕方。その女性はまだショックを受けているようでした。

そして二人きりになったタイミングでこのように言われました。

「私、何度も何度も確認したんだよ。それなのに間違いに気付けなくて。そんな自分に対してショックでならない。」

この方はミスそのものではなく、自分の認知機能の衰えにショックを受けているんだ、ということに私はその時ようやく気付きました。

今まで当たり前のようにできていたことがどんどんできなくなっていく。それはどれだけショックなことでしょうか。

認知症の方は、認知機能の低下による苦労だけではなく、それに伴う精神的な苦労やショックがあるのだと気付きました。

4.認知症を前向きに生きていく

認知症による苦労やショックについて書きましたが、だからと言って悲観的に生きていく必要はないことも、この本を通じて学びました。

人の顔を覚えられない方が、次のように語っています。

少し考え方を変えて、周りの仲間や家族に頼ってみようと切り替えられたときから、人に聞くことにも抵抗がなくなりました。みんな快く教えてくれます。(p80)

できないことは他の人に頼る。

これはすごく大切なことです。

頼られる方も、何ができないのかはっきり伝えてくれた方が楽ですし、自分にとって当たり前のこと(今の場合、人の顔を覚えること)で、人の役に立てるなら嬉しいものです。

認知症とは関係ありませんが、若い人が高齢者の荷物運びを手伝うのも、

「若者の疲労 < 高齢者の助かり度」

となります。

高校生にとってはなんでもないような作業も、高齢者にとってはものすごく嬉しいことだったりします。

これってすごく効率のいい社会だなと思います。

そして今自分があまり世の中の役に立てていないなぁと感じる場合は、自分を変えることよりも、自分が輝ける場所にいく、ということをやってみるといいかもしれません。

(自分へのメッセージです)

先程の、人の顔を覚えられない方は次のようにも話されています。

初めてお会いした人には、「次に会ったときはあなたのことがわからないと思いますが、気軽に声をかけてくださいね」と言うことにしています。(p81)

ここまで潔い言い方をされると、こちらも気が楽ですよね。気軽に声をかけようと思えます。

認知症を、腫れ物に触るような扱いをするのではなく、初期段階からもっとオープンにすることで解決する問題もあるのではないでしょうか。

ちなみに精神的な病気についても同様ではないかと個人的に思っています。

5.まとめ

これまで認知症の知識がほとんどなかった私ですが、「想像力」と「前向きさ」が認知症と向き合うためのヒントになるのではないかと思いました。

相手の行動の背景を「想像」すること、まわりと助け合いながら生きていく「前向きさ」。

今こうして書いてみて思ったのですが、これは認知症に限った話ではなく、人間関係全般に言えることですね。

多様性が叫ばれるこの時代、他者との違いを受け入れることが重要になってきますが、その際にも想像力と前向きさは必須です。

知識を身につけることで想像力はより豊かになります。そのための本として、『認知症世界の歩き方』は、ぜひオススメしたい一冊です。

サポートしていただけたら嬉しいです! さらに魅力的な記事が書けるよう、本の購入に使わせていただきます(^^)