Saasビジネスの基礎が学べたカンファレンスの参加記録を見直してみた

昔参加したSaas関連カンファレンスの参加記録を見つけたので以下に転記したい。カンファレンスって聞いている最中は「なんか抽象的なこと言ってるなあ」と生意気にも思ってしまっていたが、それは本質的・普遍的なことを言っているからこそ抽象化され、かつ後から見返しても色褪せぬ内容になっているからだとも言える。

1.カンファレンス概要

日時・場所:2018年5月16日、米国カリフォルニア州サンフランシスコ

主催者:Next World Capital(ベンチャーキャピタル)

ミドル・レイターステージのスタートアップ投資が主。投資先に対し、主に欧州エリアでの顧客紹介等のビジネス開発支援を行いバリューアップ。

2009年創業。資金調達総額:$134.80M、投資件数:48, Exit: 10。主な投資先:Zuora (IPO)

カンファレンスのテーマ:ベンチャー企業のビジネスを「0→1」の創業フェーズから「1→100」の成長フェーズにどうやって移行させるか、IPOまで至ったスタートアップ企業CEOが主に講演

2. Fireside chat with Tien Tzuo, CEO and Founder of Zuora

Zuora概要:支払・経理業務の自動化ツールをサブスクリプションモデルで提供。

2007年創業、2018年IPO

(以下、講演内容)

Zuora起業のきっかけ:(Tien Tzuo CEOは)セールスフォース11番目の従業員として働く中、非連続的なビジネスモデル変革の兆しを感じた。

ソフトウェアの売り切りビジネスは全く意味をなさず、サブスクリプションモデルこそが顧客の求めるサービスだと気づき、 “The end of Ownership”のトレンドを肌で感じた。これはソフトウェアだけでなく自動車(Uber)、音楽(Spotify)、メディア(Netflix)にも当てはまる大きなトレンドだった。

サブスクリプションサービスに対する市場の潜在ニーズは既に把握していたため、市場機会の存在を証明することは難しくなかった。それよりも実際にプロダクト化することチャレンジングだった。

サブスクリプションモデルについて、従来100個の商品をアップフロントで販売していたものを、毎月10個を10ヶ月間の契約に変えただけ、と単なる売り方の変更程度に考えると本質を見誤る。

サブスクリプションビジネスは顧客からの満足が得られなければすぐに契約を打ち切られてしまう。そのためセールスドリブンの手法は通用せず、顧客との継続的な関係性が従来よりもはるかに重要になる。

売る前よりも打った後のメンテナンスが重要で顧客の離反(Churn)をいかに極小化するかが重要。その観点ではカスタマーサポート部門は(売り切り型ビジネスモデルではコストセンターと見られがちだが)リテンションの鍵を握るプロフィット部門と位置づけられる。

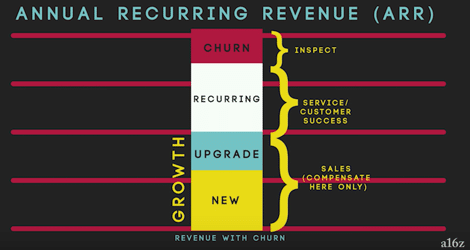

<ご参考>サブスクリプションビジネスの収益の構造は以下の通り:

Annual Recurring Revenue (年間収益, ARR)= ①Recurring Revenue(反復収益)+②Upgrade(既存顧客アップセル)+③New(新規顧客獲得)- ④Churn(顧客離反・解約)

既存の売り切りモデルのセールスは②、③のみを重視し、①、④の領域(既存顧客のメンテナンス)が比較的軽視されがちであった(お客様サービス部門はコストセンターとみなされがち)。だが長期契約を前提としたサブスクリプションビジネスでは①、④も等しく重要になる。したがって例えばネットフリックスなどでは顧客フィードバックをベースに自社プロダクトの改善・レコメンド機能の改善を絶えず繰り返している。

3.Fireside Chat: MARKETO, Steve Lucas, CEO(元SAP社長)

Marketo概要:マーケティングオートメーションツールを提供

2006年創業、2013年IPO

Steve Lucas氏はマイクロソフト勤務・SAPのCEOを経て、2016年10月より当社CEO就任。

(以下、 講演内容)

SAP勤務時(2000年代)、主な収益源はソフトウェアのライセンシングで、サブスクリプションビジネスモデルは生まれていなかった。

だが顧客からはライセンスモデルについて多くの不満を聞いており、このモデルの改善こそが顧客のペインポント解決につながる、と確信した。

顧客は必要に応じて安く軽く使える、今でいうクラウドサービスを求めていたが、2009年時点でSAPにはクラウドベースのサービスは存在しなかった。そのため私はSAPと言う壮大な場を利用してクラウドサービスの立ち上げに向け試行錯誤してきた。

Marketoはグーグルクラウドを利用している。グーグルは自社のAIを用いてクラウドサーバーの維持コストを劇的に下げており、効率的なクラウドインフラ運営をしている。

4. Fireside Chat: MULESOFT, Greg Schott, CEO

Mulesoft概要:企業内アプリケーションを統合し業務効率化を実現するミドルレイヤープラットフォームを提供。

2006年創業、2017年IPO。

(以下、講演内容)

スタートアップが大企業から受注を見込む場合、そのセールスサイクルは基本的に長時間を要することに留意し、その間の資金繰管理を適切に行うことが重要。

我々の最初の顧客はJPモルガンだったが、意思決定権限者であるCIOにたどり着くのに1年の時間を要した。

CEOの最も重要な仕事は従業員をモチベートしレベルアップさせること。そして企業カルチャーを作り上げること。

5.FIRESIDE CHAT: Jyoti Bansal, Former CEO and Co-Founder of AppDynamics

会社概要:アプリケーションのモニタリング・パフォーマンス計測ツールを顧客に提供。

2008年創業、2017年IPO。

(以下、講演内容)

なぜ前職を辞めてまで起業をしようと思ったのか、それはクラウドコンピューティング&ソフトウェアの時代が来ると思ったからだ。また、かのマーク・アンドリーセンの有名な言葉”Software is eating the world”を肌で感じていた。

そんな中、知り合いのベンチャーキャピタリストから「会社を辞めて自分でビジネスを立ち上げてみてはどうか」と後押しを受け、起業した。

プロダクト・マーケットフィットのポイントを見つけるには20ヶ月を要した。100社の顧客にペインポイントをヒアリングしてようやくフィットポイントを見つけた。

我々は「すべてのものはパブリッククラウドに移行する」と2008年に唱えていたが、それはあまりにも時期尚早な見通しだった。我々はこの見通しを修正、それに伴い事業を何度もピボットした。

私自身はエンジニア・プログラマーとしてキャリアをスタートさせたが、自分の会社のCEOになってからは求められるスキルセットが大きく変化した。 CEOの業務の大半はセールスと広く全般に言うマネジメントである。

顧客に対する質問の仕方も大いに学んだ。 顧客はそもそも自分自身がどんな製品がほしいかわかっていない。顧客から絶えずフィードバックをもらい、そこから真のニーズを浮き彫りにするスキルが必要になる。

顧客は面前では厳しいフィードバックをくれない。本当は不満があっても「いいね」としか言わないものだ。

6.FIRESIDE CHAT: CIBC (Canadian Imperial Bank Commerce), Kevin Patterson, CTO

会社概要:カナダの大手リテールバンク

講演内容

(なぜカナダの銀行がこのイベントに協賛したか)シリコンバレーでは多くのスタートアップが生まれている。それらのプロダクトが我々のような大企業にどのようにフィットするかに興味がある。

一方でスタートアップのプロダクトを実際にどのように活用するかという困難な点も存在する。

2012年、CIBCを含めたカナダの大手銀行はモバイルウォレットの開発を始めた。まだApple Payなどモバイルウォレットが出始める前のことだ。

モバイルウォレットを自社ビジネスにおける「ホライズン3」と位置づけ、多くのデベロッパーを雇い、また多くの資金を投じた。

ただし、ブラックベリーのOSを前提としたのモバイルウォレットであったため、プラットフォームリスクの影響(ブラックベリーそのものの市場シェア急落)を受け、前に進めることができなかった。

ただし良かった点としては、その当時雇用したデベロッパーを通じて自社内に多くのナレッジが蓄積できたことだ。現在11,000人の社員をマネーいしているが、、うち5,000人はテクノロジー人材だ。

(スタートアップがCIBCにアプローチする場合、テクノロジーサイド、ビジネスサイドどちらの人間にアプローチすべきか、との問いに対して)ビジネスサイドに話をすべき。CIBCでは各ビジネスユニットに「イノベーションカウンセル」が存在、各ユニットの課題・ニーズが集積されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?