境界を越えたバス/都県境編1.5/大師橋

東京都/神奈川県境編その1.5

2022/08/24初版公開

現地調査:2016年3月/2021年9月/2022年6月/8月

※本文中のデータは特記無き限り2022年8月現在ものです。

また、画像は、特記無き限り、著者が撮影したものです。

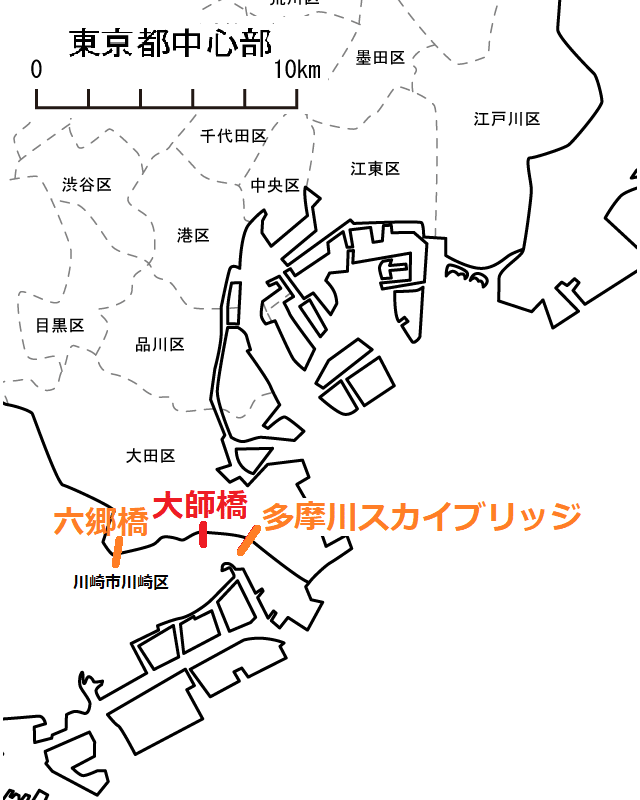

境界を越えるバスシリーズ、今回取り上げる大師橋は、元々は都県境編「その1」として取り上げる予定でした。しかし、令和に入ってから橋を渡るバス路線が無くなってしまったので、「番外」もしくは「その0」にしようかな?、と想っていたところ、暫くして多摩川スカイブリッジが架かってそこにバスが走り始めたので、決局、「その1.5」ということで落ち着きました。

橋の概要

今後記事で取り上げる予定の六郷橋も入れてあります。

現在の大師橋は、全長550m/幅31.5m。両方向ともに歩道を持つ往復6車線の橋である。架かっている場所は、かつて「羽田の渡し」があった場所のやや上流側である。両岸の近くに、穴守稲荷(東京都側)と川崎大師(神奈川県側)が鎮座しており、参拝客も多数利用したとされる。

初代の大師橋は1939(昭和14)年に架けられた。1991(平成3)年から架け替え工事が始まり、1997(平成9)年にまず片側3車線分が開通。残りの部分も2006(平成18)年に完成し、翌年から全面供用されている。

通っている道は、東京都道・神奈川県道6号東京大師横浜線で「産業道路」の通称を持つ。第一京浜国道=現在の国道15号線よりさらに海側を並走し、バイパス的な役割の他、海岸や埋め立て地の工業地帯へのアクセス道路の役割も果たす。

橋がかかった当時、既に左岸=北岸は東京府東京市蒲田区であったが、江戸時代には武蔵国荏原郡羽田獵師町で、1889(M22)年の町村制施行で荏原郡羽田村→羽田町となった領域である。右岸=南岸も架橋の段階で既に神奈川県川崎市に合併されていたが、元々は武蔵国荏原郡大師河原村の領域である。橋が架かる前の道路名は、東京府道16号大森大師河原線/神奈川県道6号田島羽田線であった。橋が架かる前から、路線名に対岸の地名が入っているのが興味深い。

2021~2022年に再訪した時には見当たりませんでした(見落とした?)。

バス路線について

橋を渡った過去の路線

羽田空港のバス停は、現代の天空橋駅付近でした。

大師橋を渡る路線バスで最後まで残ったのが、”蒲45”系統蒲田駅~JFE前(旧日本鋼管前)である。京浜急行バス羽田営業所による運行であった。この系統は源流をたどると、1949(昭和24)年に運転開始された、大森駅と京急大師線の当時の終点である桜本駅を結ぶ路線に行きつく。桜本駅は川崎市電との接続駅でもあった。1954(昭和29)年に日本鋼管前まで路線を延長。1957(昭和32)年に蒲田駅発着が加わった後、その翌年に川崎鶴見臨港バスとの共同運行により川崎駅まで路線が延長される。1970(昭和45)年に再度路線が分割され蒲田駅〜日本鋼管前の運行となった後、50年もの間、徐々に本数を減らされながらもそのままの路線形態を維持していた。運転手不足による路線整理に伴い、令和に入ってからの2020年1月15日の運行をもって廃止された。

この当時から「境界を越えるバス」の構想を持っていた、らしいです。たぶん。きっと。

路線廃止時に立ち寄るバスが無くなり廃止されています。

この姉妹系統で、"蒲44"系統蒲田駅~いすゞ自動車前(現在の殿町バス停付近)という路線もあった。1962(昭和37)年に開設され、2004(平成16)年末にいすゞ自動車川崎工場の閉鎖と共に路線廃止となっている。また、当時浮島にあったカーフェリーの発着場への連絡路線が蒲田駅から運転されていたが、系統番号を与えられる前の1973(昭和48)年に廃止されている。

大師橋を渡ったもう1つの主な系統は、"川81"系統川崎駅~羽田空港である。1958(昭和33)年に羽田空港への主なアクセス路線の1つとして京浜急行電鉄により運転開始された。この路線も臨港バスとの共同運行であった。現在の"空51"系統との大きな違いは、大師橋まで多摩川の右岸=南岸である川崎市内を走っていたことである。この区間が京急大師線と完全に並行していたため、1973(昭和48)年に川崎大師駅から北の部分が廃止されて京急の単独運行となり、系統番号も"空81"に変更されている。1993(平成5年)の羽田空港新国内線ターミナル完成時には大幅に本数は減らされたものの運行を継続。1998(平成10)年に旧国際線ターミナルが閉鎖された時に路線整理されて廃止されている。

橋の近くまで入る現役路線

"蒲75"系統の折り返しルートに注目。

かくして、大師橋を渡る路線バスはすべて廃止されてしまったが、橋の東京都側の北詰には多くの路線が入っている。"空51"系統の一群が橋北詰の袂にもぐって多摩川沿いの旧都道424号線へと曲がっていく。"蒲75"系統は旧都道を走ってきて大師橋の側道へ入ってから乗客を降ろし、大師橋北詰の交差点でUターンして反対側の側道へ移って乗車用のバス停を経て、旧都道424号線へ戻っていく。どちらも1時間に2本程度運転されている。担当は京急バス羽田営業所なので、出入庫用に"蒲73"系統蒲田駅~羽田車庫も通るが、本数僅少である。大師橋北以北は”川77”系統と同じルートを通る(図では省略)。

東隣の羽田2丁目交差点には、羽田空港と蒲田・大森駅方面を結ぶ路線が多数走っている。特に羽田と蒲田を結ぶ路線は、経路違い・途中折り返しとなるものが複数あり、全容を把握しきっていない?ため、説明は省略する。

出発直後に右折して、旧都道424号線へと進みます。

"蒲75"系統はここでUターンすると思われます。

一方、橋の神奈川県側の南詰には、直近に車道がない。やや離れた交差点を、以前の記事で述べた”大109”系統や”川02”系統など、キングスカイフロント絡みの路線が通る。この道は上述した”蒲44”系統も通っていたようで、道自体はいすゞ自動車川崎工場が東京自動車工業として開業した1938(昭和13)年以前から存在する。

その西隣、産業道路と浮島通り(=国道409号線)が交差する大師河原交差点には、川崎市街地と浮島地区を結ぶ系統が多数走っている。概要は『多摩川スカイブリッジ』の記事にも記しているので参照方。

天空橋行は奥の反対車線からきて交差点の左手へ進みます。

戦前の地理院地図にも記載がある古くからの道のようです。

殿町2丁目のバス停にて。

羽田神社・川崎大師・穴守稲荷神社

橋の近隣にある神社仏閣の中で一番端に近い所にあるのが羽田神社である。大師橋の北詰すぐのところに鎮座する。隣接する自性院(じしょういん、平安時代末期に建立)の鎮守神として祭られていたが、明治時代の神仏分離政策により八雲神社として分離独立。1907(明治40年)に羽田神社に改称した。1945~1948(昭和20~23)年の間、穴守稲荷神社の元々の敷地が進駐軍に接収された際に、ご神体を預かって合祀されていた。なお、羽田空港内に祭られている、羽田航空神社は穴守稲荷神社に由来するため、羽田神社とは無関係である。

産業道路に面しています。

境内はさほど広くないです。

川崎大師は、平安時代の末期である1128年建立で、正式名は平間寺(へいげんじ)である。2012(平成24)年の初詣客は全国3位/神奈川県で1位である296万人であった。現在の京急大師線は川崎大師への参拝客輸送を目的に1899(明治32)年に大師電気鉄道として開業した。現在の京浜急行電鉄の中で最古の路線であるばかりでなく、関東では初めて/日本全国でも3番目に電車=電気動力を用いる旅客車による営業運転を行った鉄道である。

表参道をまじめに辿るとかなり遠回りになる、と後で気づいた次第…

近道しようと思ったら、この先で右に曲がるのが吉。

普通?の感覚なら、ここからが表参道??

土産物店多数。名物の咳止め飴をいろんな店で売ってます。

帰路にこっちを通るのが良いかも?

境内は広々としていて色々な建物があります。

歩く距離が半分ぐらい?になります。

御利益が減っても責任は持てません…(汗)

京急の歴史はこの駅から始まりました。

穴守稲荷神社は、江戸時代の1800年代初期に羽田の干拓地に建立。1902(明治35)年に開通した京浜電鉄穴守線(現在の京浜急行電鉄羽田線)は、穴守稲荷への参拝を目的として開設された路線である。1945(昭和20)年に敷地を進駐軍に接収された後、1948(昭和23)年に現在の位置に落ち着く。1965(昭和40)年に本殿の本格的再構がなされ、現代に至る。詳細については「多摩川スカイブリッジ」の記事を参照されたい。

後に奥之宮の上に作られた「稲荷山」が見えてます。

遠くに大師橋が見えます。

この他にも、大師橋付近には小さな寺院や神社などがいくつかある。自分がたまたま立ち寄ったものの画像を載せて紹介する。

これで境内の全て。

本殿の背後は多摩川の堤防です。

拝殿は多摩川の堤防に面しています。

関東大震災の際に流れ着いた犠牲者を祭っているとのこと。

真の多摩川最下流横断地点

左側に見えるのは、多分、羽田空港D滑走路の海上に張り出した部分。

ここは多数のバスも通るものの、見ることはできない。トンネルの中だからである(笑)。

首都高速湾岸線の多摩川トンネルが、水面下を通っている。右端に写る建物は、その換気塔。空港連絡などの高速バスは多数通るが、一般路線バスの設定は無い。

高速道路の本線に並行して、国道357号線一般道部分のトンネル建設が始まるようであるが、そうなると路線バスも設定されるかもしれない(が何年先になることやら…)。

多摩川トンネル最寄りの浮島インターチェンジを出入りする高速バスがある。このバスは県境を越えるものの都県境は越えず、行き着く先は千葉県木更津市である。東京アクアライン経由の高速バスであるが、一般路線バスの終点である浮島バスターミナルにも寄って乗客を拾っている。

おまけ

ちょっとした図書館風?でもあります。

このお店の名物『羽田プリン』と自家製レモネード。暑い日には最適。プリンはテイクアウトもでき、味も数種類ある。自分がチョイスしたのは、チョコレート味。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?