境界を越えるバス/都県境編1/多摩川スカイブリッジ

東京都/神奈川県境編その1

現地調査2022年3~4月実施

2022/04/08初版公開

2022/08/13地図等大幅追加

※本文中のデータ・画像などは、特記無き限り2022年4月のものです。

また、画像は、特記無き限り、著者が撮影したものです。

境界を越えるバスシリーズ第1弾は、多摩川が東京・神奈川の都県境になっている区間の一番下流に最近架かった『多摩川スカイブリッジ』からはじめようと思います。構成などはまだ試行錯誤中なので、ご了承ください。

橋の概要

ベースの白地図は freemap.jp より。

首都高速1号線と羽田モノレール・京急羽田線/大師線は省略してます。

多摩川スカイブリッジは、2022(R4)年3月12日に開通した新しい橋である。橋長674m/幅員17.3m。対面通行往復2車線で、車道両側に自転車道と歩道を持つ。開通した時点で、多摩川の最下流に架かる歩行者と自転車も行き来できる橋である。

橋を渡るバス路線は川崎鶴見臨港バス株式会社(略称:臨港バス)により同年4月1日から運行を開始した。京急大師線大師橋駅と羽田線天空橋駅を結ぶ"大109"系統と、天空橋駅と浮島バスターミナルを結ぶ"天空01"系統の2路線である。前者はほぼ終日50分間隔で運転されているが、後者は朝夕混雑時のみ平日3往復/土休日1.5往復の運転である("109"という妙?な番号は、「てん・くぅ」の語呂合わせと思われる。東急とは関係ない。)

ガードレールの外側に自転車道と歩道があります。

自転車道の部分は急勾配を喚起するため、赤茶色のペイントが施されています。

ロードサイン(いわゆる道路標識の類)は設置されていません。

灯の位置から、欄干に照明が組み込まれている様子が判ります。

橋の取り付け道路とバスのルート(東京都側)

多摩川スカイブリッジの東京都側は、橋の北詰にて都道311号環状八号線と立体交差のT字路で直結している。橋の取り付け部分で環状八号線の中央部分が対面通行2車線の高架になっており、その頂点が信号付の三叉路になっている。

橋は高架で環八に直結。

まだ工事中の箇所があり、今後変わる可能性もあります。

運転本数僅少系統は省略。

この高架路がある区間に、羽田空港第3ターミナルや、空港のA滑走路下のトンネルを経て第1・第2ターミナル方面に向かう幹線路との交差点があるが、高架路からこの幹線路へ直接出入りすることはできない。

橋を渡ってきた天空橋駅行のバスは、左折後この高架路を経て環状八号線本線へ合流。穴守橋手前まで直進した後左折して、反時計回りに回り込むようにして天空橋駅のロータリーへと入る。

天空橋駅を出発したバスは、"大109" "天空01"系統共にロータリーを出ると左折して多摩川沿いにある環状八号線の旧道に一旦入って南下。ほどなく環状八号線現道とのT字路を右折した直後、中央部の高架路に入り、頂点のT字路を右折して多摩川スカイブリッジに入る。

このようなルートをとるため、橋の北詰の地上部にある『空港2丁目交差点』停留所には、高架路を走っている区間なので停車できない。また、環状八号線旧道区間にある『羽田空港2丁目』の停留所は、天空橋駅行のルートから外れるため、両方向とも停車しない。天空橋駅発は物理的に停車できるが、この停留所近隣に民家などはなく、路線開設直前の時点では川崎鶴見臨港バスの営業エリアから外れていたこともあって、通過の措置が取られたと思われる。

多摩川スカイブリッジを経由するバスは奥の高架路を走ります。

環状八号線の中央部二車線が橋と直結するT字路へ向かっています。

両系統とも、橋の北詰から近い場所に羽田空港第3ターミナルが存在するが、当面のところ乗り入れる予定はない。航空機国際線の需要が非常に落ち込んでいる時期であるためとされているが、上述したように立体交差点付近の道路接続の関係で、スカイブリッジから空港第3ターミナル方面へは、非常に行き来しづらい。空港のターミナルまで延長運転を実施するためには、バスの増車を行わないと運転間隔が60分以上となり、利便性が著しく落ちる。

橋の取り付け道路とバスのルート(川崎市側)

運転本数僅少系統は省略。

多摩川スカイブリッジの川崎市側は、いすゞ自動車川崎工場の跡地を再開発した『キングスカイフロント』の中をつっきって、国道409号線浮島通りとT字路で平面接続している。国道409号線の上には首都高速神奈川6号線が通っており、殿町出入口が近隣にあるが、橋の方向からだと利用しづらい向きと位置になっている。

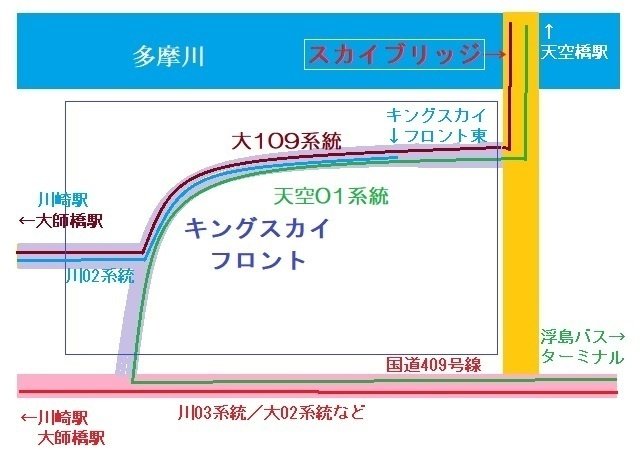

橋を渡ってきた路線バスは、両系統とも国道409号線には直接出ず、右折してキングスカイフロント内の市道へと進む。浮島バスターミナル行の"天空01"系統は、キングスカイフロントを抜けたあたりで国道409号線へ出て左折して浮島方面に向かう。一方、大師橋行の"大109"系統は国道に出る手前で右折して、国道より一筋多摩川寄りの殿町地区を抜ける市道を経て、大師橋の南詰から産業道路へ入って大師橋駅方面へ向かう。この道路は戦前から存在する。

路線バスはこの道を通ります(この画像は開通初日2022年3月12日夜の撮影)。

バス路線考察

※本節は著者の推測・考察が含まれています。外れている可能性も少なからずありますので、ご留意のほど。

"大109" "天空01"系統ともに、川崎鶴見臨港バスの塩浜営業所が担当する。以下は路線開業時(2022年4月1日)時点でのダイヤについて考察する。

平日の"大109"系統は1台のバスが大師橋駅―天空橋駅を往復するダイヤになっている。朝夕混雑時にはもう1台のバス加わり、"天空01"系統として天空橋駅―浮島バスターミナル間を往復する。

土休日は1台のバスが"大109"系統の合間に"天空01"系統も担当するダイヤになっているようである。ただし、朝の運行が天空橋駅で終了した後、昼の "大109"系統が大師橋駅から運行開始までの間は空いているので、塩浜営業所まで回送し、車両/乗務員の交代が行われていると思われる。昼運行と夕運行の間は、大師橋駅行が終点に到着した10分後に浮島バスターミナル発が出発している。回送で走っても間に合わないので、このタイミングでも車両と乗務員の交代を行っているようである。

駅出口から一番近い4番ポールに発着します。

この路線は、川崎市の『路線バス社会実験支援制度』を活用しており、とりあえず必要最小限の車両数・運転要員にて運行開始して様子をみているように見受けられる。

天空橋駅にはこの2系統以外に川崎鶴見臨港バスの乗り入れはなく、担当する川崎鶴見臨港バスの塩浜営業所はこの路線上にない。従って、朝の運行開始時には天空橋駅まで回送で送り込みをし、終車後も平日は天空橋駅から回送を必要とするダイヤになっている。大師橋駅と塩浜営業所方面の間にに出入庫系統は存在しないため、大師橋駅で運行終了となる土休日の昼運行も含めて塩浜営業所との間を回送していると思われる。

後日(2022年8月)の調査の結果、天空橋駅バス停での折り返しの際に、乗務員ごと車両の入れ替えが行われることがある模様であることが判明した。塩浜営業所までどのようなルートで回送しているのか、それとも近隣にある京急バス羽田営業所などで間借り休憩しているのか、その辺りは未調査である。

浮島バスターミナルと塩浜営業所(から近い場所にある塩浜二丁目)との間には、後述する"川03"系統の一種として出入庫系統が存在する。浮島バスターミナルで運行終了となる平日の朝や、運行開始となる夕刻(平日・土休日共)は、この系統を利用して営業運転で出入庫を行っている可能性はある。浮島バスターミナルを発着する"川03"系統の本線などと共通運用になっている可能性もあるが、が詳細は未調査である。ただし"川03"系統は、本線も出入庫系統も4月1日の時点ではダイヤ改訂を行っていないので、多摩川スカイブリッジ関連系統と運用は別個になっていると思われる。

待合所はありますが、係員は常駐していません。2021年8月撮影。

メインの運行区間の端点である天空橋駅は、京浜急行バスの羽田営業所が近くにあり、こちらに担当させた方が運行上何かと便利であると思われる。川崎鶴見臨港バスは京浜急行バスグループとは独立しているが、京浜急行電鉄の直接の子会社である。ただし、京浜急行バスは2022年4月現在、川崎市内に営業所を持たず、川崎市内を走る区間も六郷橋―川崎駅の間のみである(羽田空港連絡の"空51"系統が殆どである)。川崎市の支援を受けるためには、市内に多数の路線を持つ川崎鶴見臨港バスの方が都合が良かった、と推定されるが、京急グループ同士であるので、路線の移管のハードルはさほど高くないと思われる。

なお、川崎市は交通局の運営による市バスを走らせており、多摩川スカイブリッジ経由の路線をここに任せるという選択肢もあった。実際、"川03"系統の本線である川崎駅―浮島バスターミナル間の路線は、2013(H25)年4月までは、川崎鶴見臨港バスとの共同運行であった。加えて、浮島バスターミナルもアクアラインの開通にあたって川崎市が設置した設備である。が、川崎市は2000年代に入って以降、路線を近隣の民間事業者へ委託・譲渡することが多くなっているため、新規路線を担当させる可能性は低いと考えられる。

近隣のバス路線など

天空橋駅には、大森・蒲田・川崎駅と羽田空港を結ぶバス路線が、全部合わせると5~10分間隔で発着する。京浜急行バス羽田営業所による運行で、大半の便が羽田空港第3=国際線ターミナルを経て国内線主力ターミナルである第1・第2ターミナルへ乗り入れる。天空橋駅折り返しとなる便も毎時2~3本程度存在する他、羽田車庫発着の出入庫系統も、本数は僅かであるが複数の系統が経由する。

このうち、川崎駅まで直通する"空51"系統はほぼ終日30分間隔での運転である。第1京浜国道の六郷橋まで多摩川の北岸の住宅街を縫って走るため所要時間は長目であるが、乗り換えなしで行けるため、わざわざ本数の少なく乗り換えも必要となるスカイブリッジ経由の便を選択する必要性は低い。そもそも京急羽田線天空橋駅には京急本線の川崎・横浜方面と直通する『エアポート急行』が10分間隔で乗り入れており、こちらの方が所要時間の点でも運転本数の面でも圧倒的に有利である。

川崎市側の殿町地区周辺では、国道409号線浮島通りを走るバスがメインで、"大109" "天空01"系統が走るキングスカイフロント内に乗り入れるのは、川崎駅―キングスカイフロント東間を結ぶ"川02"系統のみである。運行は朝夕限定で、平日が朝夕合わせて川崎駅発8本/川崎駅行6本、土曜は朝のみ3往復、休日は全面運休である。天空橋駅まで延長運転するには都合が良い系統であるが、2022年4月の時点ではそのままの形態で運行されている。大師橋駅付近―キングスカイフロント東の間は"大109"系統と運行ルートがおなじであるが、大師橋駅のバスターミナルには入らない。

大師橋駅―殿町―浮島バスターミナルを結んでいた"大01"系統は、"大109" "天空01"系統に代替されたことになって廃止されているが、もともと平日朝のみ1往復運転であった。この系統の亜種?である大師橋駅―浮島バスターミナル間の"快速"系統は、平日朝1往復のみの運転で存続しているが、殿町地区やキングスカイフロントの区間は通過運転となるため、国道409号線を走行する(キングスカイフロント入口には停車する)。同じく平日朝1往復だけの運転の、川崎駅から京急大師線に沿って国道409号線を走り、折り返しの1停留所のみ殿町へ乗り入れる"川01"系統も、存続している。

殿町地区やキングスカイフロントには入らず、国道409号線を走るのは、川崎駅と浮島バスターミナルを結ぶ"川03"系統の本線と、大師橋駅と浮島の埋め立て地の中ほどにあるENEOS株式会社浮島前を結ぶ"大02"系統で、両方合わせると昼間帯は1時間に2~3本の運行となる。川崎駅から東京湾アクアラインを経て千葉県木更津方面を結ぶ高速バスもこの区間は一般道を走るが、浮島バスターミナルまではノンストップである。首都高速湾岸線経由で横浜駅と大師橋駅にほど近い江川一丁目を結ぶ路線は、浮島地区の国道409号線上にあるほとんどの停留所に停車するが、朝間に運転される横浜駅発は下車のみ/夕刻に運転される横浜行は乗車のみの扱いで、休日運休となる。

殿町地区へ乗り入れる各系統は、今後、多摩川スカイブリッジ経由の路線の利用度合いによっては、この先どう変わっていくか、正直、予想がつかない。多摩川スカイブリッジ経由の路線の利用状況が非常に好調であれば、大幅に再編の上で増発される可能性がある一方、利用状況が芳しくなければ、スカイブリッジ開通前の状態のままになる可能性もある。

京急大師線大師橋駅周辺は、線路の地下化は終わっているが駅前広場などは整備中の状態である。この整備が終わった段階にてバス路線が再編される可能性もないわけではなさそうであるが、正直、不明である。

工事完了までには、もうしばらくかかる模様。

天空橋駅行とキングスカイフロント東行の時刻表は上段。

下段の時刻は浮島バスターミナル行の”快速”系統。

橋の詳細

正式名称は、東京都側は 東京都道311号環状八号線の支線/神奈川側が川崎市道殿町羽田空港線、となっている。建設中の仮称は、川崎市側の取り付け道路を含めて羽田連絡道路とされていた。正式名称の多摩川スカイブリッジは、2021(R3)年7月、公募によりに決定した。

川崎市の臨海部と羽田空港を直結する道路の構想は、羽田空港神奈川口構想として2004 (H16)年から検討開始されている。2006(H18)年に一旦中断された後、長らく動きはなかったが、2014(H26)年に連絡橋もしくは海底トンネルの新設が決定される。2015(H27)年に現在の場所に橋梁として設置されることが決定され、2017(H29)年に工事着手。5年強の歳月を経て2022(R4)年3月に開通した。

両岸の所在地は、東京都側が大田区羽田空港二丁目。前述したように、東京都道311号環状八号線の本線とT字路タイプの立体交差点で接続するが、この区間は羽田空港=東京国際空港の構内道路扱いで、国土交通省東京航空局東京空港事務所が管理する。

神奈川県側は川崎市川崎区殿町三丁目。2004(H12)年に閉鎖された いすゞ自動車川崎工場の跡地を、殿町国際戦略拠点キングスカイフロントとして再開発したエリアである。橋の南詰東側には、ヨドバシカメラアッセンブリセンターと全日本空輸殿町ビジネスセンターが所在。西側には医薬品関係の研究施設が進出している。

ちなみに羽田空港一帯の西南部分、現在の天空橋駅から空港第3ターミナル付近は、元々は干拓により新田開発されたエリアで、江戸時代後期の段階では武蔵国荏原郡鈴木新田であった。1889(M22)年の町村制施行により周辺の村と合併して東京府荏原郡羽田村の一部となり、1907(M40)年に羽田町となった後、1932(S7)年に東京府東京市に合併され同市蒲田区となる。1943(S18)年に都政施行された後、1947(S22)年に蒲田区が大森区と合併し大田区となり、現在に至る。

羽田空港は1931(S6)年に東京飛行場として開設。この当時は鈴木新田の北側(現在の東糀谷町の東側)付近に設置されていた。終戦後の1945(S20)年、飛行場が進駐軍に接収され「ハネダエアベース」として拡張工事が行われたに強制立ち退きが行われる。1952(S27)年に大部分が返還された後、民間空港となり、以降、沖合に拡張され続け、現在の領域となっている。

穴守稲荷神社は、江戸時代の1800年代初期から、現在の羽田空港B滑走路終端付近に存在した。1902(M35)年に開通した京浜電鉄穴守線(現在の京浜急行電鉄羽田線)は、穴守稲荷への参拝を目的として開設された路線である。門前町が形成されていたほか、近隣には海水浴場や野球場などの娯楽施設も設置されていた。

進駐軍の接収後、穴守稲荷神社は1948(S23)年には現在の位置に落ち着いた(本殿の本格的再構は1965(S40)年までかかった)が、一の大鳥居だけは、進駐軍接収期間中のみならず、返還後に羽田空港として拡張を続ける間も長らくそのままの位置に残されていた。現在のB滑走路が供用開始してから5年後の1999(H11)年2月になり、難工事の末、ようやく現在の位置に移転した。移転と同時に(法律上にて)穴守稲荷神社の管轄から外れ関係が無くなっているため、「穴守神社の旧一の大鳥居」と表現するのが妥当と思われる。

羽田空港エリアの環状八号線は、羽田空港の拡張・旅客ターミナルの沖合への移転に伴って、羽田空港内の区間が随時延伸されている。ただし、2022年4月現在でも、路線認定上の起点は『大田区羽田空港三丁目』=首都高速湾岸線と並走する国道359号線との交点であるが、道路区域の起点は羽田空港の敷地との境界線上にある『穴森橋東詰』となっている。

元来はこの場所から東へ800mほどの、現在のB滑走路終端付近にありました。

一方、川崎市側も干拓により新田開発されたエリアである。多摩川の河口域に位置するこの界隈は中州や分流も多く、その中の1つが武蔵国荏原郡・橘樹郡境→東京府・神奈川県境と定められたが、流路改修・直線化により主流路となった流れよりも南側に位置していた。このため、現在の多摩川スカイブリッジ南詰付近も、武蔵国荏原郡鈴木新田→東京府荏原郡羽田町鈴木新田であったが、1912(M45)年に施行された『東京府神奈川県境界変更に関する法律』によりその時点での多摩川の本流が都県境とされ、多摩川の南岸部分は神奈川県橘樹郡大師河原村に編入された。1923(T12)年に大師町となった後、1924(T13)年に川崎町・御幸村と合併して川崎市となっている。

いすゞ自動車(当時の社名は東京自動車工業株式会社)川崎工場が開設されたのが1938 (S13)年で、この頃には現在の殿町を抜けるバスが走る道路はできているが、浮島通りはまだ存在しない。浮島地区の埋め立てが本格的に始まったのは1956(S31)年である。

終わりに

橋もバス路線も、非常に新しく、昨今の社会情勢を鑑みると、先行きは非常に流動的であると考えられる。定期的に観察してアップデートしようとは思うが、諸事情で更新できなくなった場合は、開通/開設当初の記録として読んでいただければ幸いである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?