『灰のもと、色を探して。』第3話:発掘協会

数度、火が弾ける。

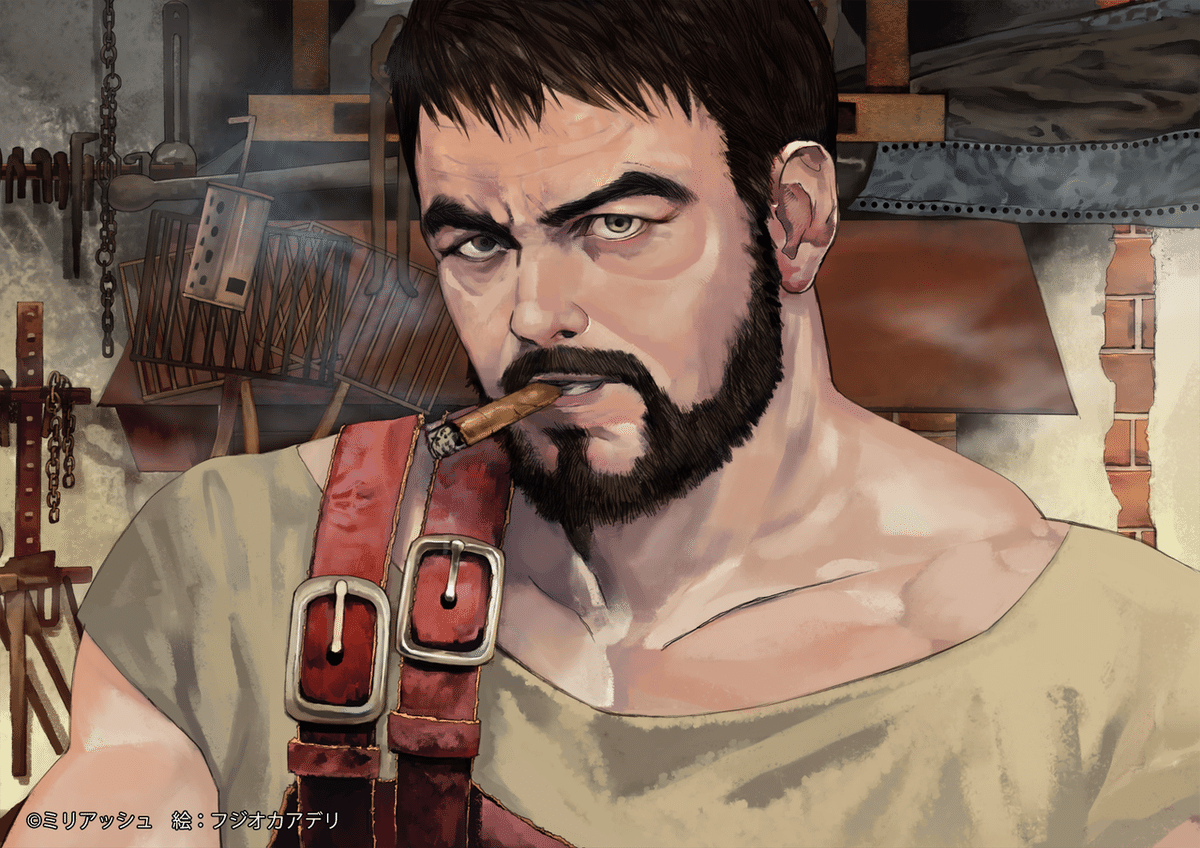

そこから放たれる光が、スミスの筋骨隆々とした躰を晒していく。発掘協会の会長を務め、ひと癖もふた癖もある会員たちを取りまとめる傍ら、自身も機械工として重々しい機械を扱っている。人と油にまみれながら、発掘された物資を商品へと加工し、流通させていく。その労働と責務の重さは、ミリアではおよそ慮ることができない。しかし、その眼光の鋭さと刻まれた硬く深い皺は、ミリアの知る限りスミス以外では持ち得ないものだった。

協会の本拠は、スミスの工房だった。場を大きく二つに区切り、片方を協会の事務場として、残りを工房として使用している。以前は別々の場所に設けられていたそうだが、スミスが会長となった時に一体となったらしい。寝所は二階に作られており、スミスはもとより、会員や工員たちが仮眠を取ったり、旅行者に宿として提供したりすることもある。そしてそこにある部屋のひとつは、ミリアたちにとっての家でもあった。

スミスの執務室は、工房の一画に作られていた。協会ではないところが、スミスらしいとミリアは思う。

スミスとの約束通り、帰着してすぐさま工房へと寄った。すでに夜も幾分進んでおり、まず、帰りが遅いと怒鳴られた。ミリアはひたすらに謝り、弟は不貞腐れたのか視線を逸らしていた。周囲にいた会員たちは、耳を塞ぐようにして場を離れながらも、好奇な眼をこちらにむけてきていた。いつも通りの反応であり、ミリアは特段不快に思うこともない。

その後、成果を報告する。普段はミリアが行うのだが、この時ばかりは弟が出張った。スミスの机の上に、勢いよく二つの腕輪を置き、得意顔を作る。スミスの礼讃の顔でも、期待していたのだろうか。

そこから、スミスは黙りこんだ。煙草も、今噛んでいるもので三本目だった。特に煙を楽しむ風でもなく、ただ口に咥え、腕輪を眺めてなにか考えている。ほかの会員たちも、異変を察知したのか、静まり返っていた。

帰ればいいのに、とミリアは思う。この場に残って行く先を見守る理由は、心配ではなく下世話な興味なのだ。

協会や工房が稼働中であれば、気体灯がたくさん灯され、仕事を妨げないようにされている。律動的で、心地よさが芽生えるような機械音と、人が多く行き交う室内は、夜になると、その代償であるかのように薄気味悪く、静謐さで満たされる。

顎に蓄えた髭を指の腹で擦りながら、スミスはわずかに喉を鳴らす。すっかり長考に浸っているようだった。ありとあらゆる角度で腕輪を眺めてから、念入りに触感を確かめ、着脱を繰り返している。机に置かれたままのもうひとつを弟が取ろうとして、また怒号が飛んだ。

普段なら、すでに寝ている時間だった。しかし、自分はもちろん、弟も眠気を微塵も見せない。弟は、仕事から帰ると真っ先に寝床へ行くため、翌日の準備をしてから寝るように、と苦言を呈することも多かった。そうなっていない現在に、ミリアは少し不安を覚える。

「スミスさん、結局どうなんですか」

沈黙に耐えかねたのか、弟が口を開く。最近になってようやく、弟はスミスに敬語を用いるようになった。ミリアたちにとってスミスは後見人であり、また親代わりでもあったが、発掘者となった今、スミスはその組織の最高責任者である。勤務の内外で、しっかりと関係を使い分けるべきだった。下っ端が責任者に対して乱雑な言葉遣いをするのは、ほかの会員に対して示しがつかない。そしてそれは同時に、彼らの不満の種となり、果てにはスミスの信頼に泥を塗るおそれもあるのだ。

「とりあえず、だな」

老いなのか酒なのか、スミスの声にはいくらか澱みが混じっていた。待ちわびたように、弟は身を乗り出す。

「値はつけられん。遺跡が崩れ、新しく場所ができたことも、現時点では保留とする」

特に表情もなく、スミスはこちらを見る。周囲で、会員たちが言葉を交わす息遣いがわずかに聞こえた。

「なんでだよ、スミス」

弟が食いかかる。叱ろうと思う前に、スミスが弟の頭に拳骨を落としていた。声にならない呻きが、弟から漏れる。

「黙れ。次、余計なことを言ったら、この場から追い出すぞ」

両手で頭を押さえたまま、弟はスミスを睨む。

「ミリア、ちゃんとこいつを躾けろ」

「申し訳ありません」

ミリアは、深々と頭を下げた。

「値がつかないのは、価値が低いからではない。価値がわからないから、つけられない。この腕輪は、そういう代物だ」

「そんなことが、あるのですね」

「滅多にない。俺のこれまででも、二か三、あるかどうかだ」

値を判断する作業は、鑑定と呼ばれる。機械工のなかでも卓越して練度の高い者たちの役割であり、また名誉ある仕事でもあった。書物から得た知識は当然のこととして、発掘者の経験も大いに活きる。そのため、発掘者あがりでない工員が鑑定を行う場合、協会側と意見に齟齬が生じ、言い争いとなることもあった。その点、会長でありながら熟練の機械工でもあるスミスは、鑑定に対して右に出る者がいなく、また本人も他者に文句を言わせない。

「もう一度聞く。こいつが、光ったんだな?」

「はい。とても弱くではありますが、確かに光りました」

「そして、消えた」

「はい。その後は、いくら身に着けても光が戻ることはありませんでした」

「白い光だった。牛乳のように、真っ白な」

弟が間に入ってくる。先ほどの拳骨など、気にも留めていないふうだった。スミスは、なかば呆れながら視線をミリアへ寄越す。同意するため、ミリアは首を縦に振った。

「自然のものでは、ないと思いました。太陽や月とも違う。しいて言うなら、星々のものとは近いかもしれません」

「そうか」

短く言うと、スミスは煙草を大きく吸い、煙を飲みこんだ。吐く灰色の息が、部屋の空気と混じって消える。

「今日は、もう帰れ。明日は昼からでいい」

弟の毛が逆立つのを、ミリアは感じた。思うより早く、弟の腕を引き、前に出る。

「勝手に遺跡へ行くことも、禁じる」

「腕輪は、どうするんですか?」

弟の代わりに、言葉を紡ぐ。昼までの間に、ミリアたちの知らないところで、なにかが進んでしまうのではないか。その実、価値が高いと判断していて、はぐらかしているのではないか。そんな推測が、じわりと湧いてくる。

「ここに置いておく」

「持って帰れませんか?」

「駄目だ」

有無を許さない刺さるような声に、思わず後じさりする。スミスがこれほどの語気を籠めるのは、今までになかった。弟もそれを感じたのか、なにも言い返そうとしない。

「分かりました。失礼します」

なんとか言葉を作り、拝礼する。振り返り、弟の手を取って場を後にする。弟の手は、じっとりと汗で濡れていた。

部屋を出て、二階へとむかう。後ろを歩く弟は、一言も発さない。少し泣いているのかもしれなかった。しかし、なにを言ってやればいいのか分からない。

ミリアたちの部屋に着き、寝巻に着替える。そのまま、二人とも寝床に入った。ひとつの寝床を、二人で共有していた。重さに、寝具の軋む音が響く。そろそろ新調しなければ、とミリアは思った。自分はもう伸びないが、弟は日々背が伸びていく。冬も近づくし、毛布から躰が出てしまっては風邪を引いてしまうだろう。ただでさえ、弟は寝相が悪い。

色々とあったせいか、眠気が起こらなかった。横たわったまま、ミリアは眼を開く。寝ようと意識すると、眠れなくなる。

寝床は簡素なもので、厚手の布を数枚床に敷き、弟と分け合っている。寝巻も何年も前から着用しており、ところどころほつれている。それでも、屋根があるだけで幸せだとミリアは思った。道路脇や路地裏で寝ざるを得ない、そういう子どももいるのだ。雨風を凌げ、そして隣に弟がいる。眠れない夜があっても、その時は弟の寝息に安堵を覚え、慰められていた。

弟に別の寝床を買ったら、このあたたかさはなくなってしまう。仕方のないことだとわかっていても、一抹の寂しさがミリアをよぎった。

今は、弟に背をむけていた。瞼を閉じているかはわからないが、寝息が聞こえないということは、ミリアと同様に弟も寝付けないのだろう。

なぜだか、今日は弟の方をむいて寝ようという気になれなかった。

「アッシュ?」

寝ていることも考え、独り言のように問いかける。

「なに?」

「いや、なんでもない。呼んでみただけ」

暗がりのなか、二人の声だけが室内に鳴る。夜も更け、外からの雑音も生まれない。木々を揺らす風か小動物が、時おり存在感を醸し出していた。

「姉ちゃん、眠れない?」

「うん、アッシュも?」

「まったく」

「困ったね。まあ、明日は朝、ゆっくりしていられるから」

「早起き苦手だもんね、姉ちゃんは」

「できることなら、ずっと寝ていたいもの。睡眠大好き」

「怠け者だなあ」

「アッシュもいずれそうなるわよ。きょうだいなんだから」

やや間を空けてから、二人でくすくすと笑う。深夜に起きていることで生じる罪悪感が、秘密めいた高揚を与えてくれているのだろうか。

お互いに、腕輪のことは言わなかった。それを話してしまうと、結局は二人の無力を再認識することになる。それを双方ともに理解しているのだ。

「姉ちゃん、まだ寝ないの?」

「そればかりはなんとも。とりあえず当分は難しいんじゃないかな」

「そっか」

「なに? 先に寝るの?」

「ううん、そういうことじゃなくて」

次の言葉が来ない。自らの呼吸だけが、かすかに漂っていた。

「姉ちゃん、こっちむいてくれない?」

少し、鼓動が高く打った。そのように言われたことははじめてで、また、頼まれて弟に躰をむけることが、どことなく気恥ずかしかった。

「姉ちゃん?」

観念して、寝返りを打つ。毛布を共用しているので当然だが、手を伸ばせば届く距離に、弟の顔はあった。暗闇のなかでも、弟が眼を開けていることはわかる。そしてそれは、むこうも同じだろう。水浴もできていないので、弟の髪は汗で固くなってしまっている。

「姉ちゃんは、お父さんとお母さんが死んだ時のこと、覚えてる?」

反応が示せない。なにを、なぜ今になって訊いてきたのだろうか。

「俺はね、お母さんだけ。お父さんは、ほとんど記憶にないんだ」

無理もなかった。父が亡くなった時、弟はまだ三つにも満たなかった。

「それでも、ひとつだけ。もしかしたら思いこみなのかもしれないけど、お父さんのことで、ひとつだけ覚えていることがある」

相槌はおろか、頷くことさえミリアはしなかった。独白劇のように、弟の声を感じ続ける。眠気など少しも感じさせない瞳で、弟はミリアを見据え続けている。そこから放たれるものを避けるかのように、ミリアは幾度となく瞬きをした。

「なにを、覚えているの?」

思いが、口に出ていた。ほぼ囁きに近く、声は掠れていた。同時に、父の姿が脳裡に浮かぶ。あまり喋らず、もの静かだった。そして、とても大きかったように思える。それも結局、幼い時の回想だからそう見えているのだろう。

「お母さんって、お父さんと似てた? 雰囲気とか、考え方とか」

質問には答えず、弟は逆に尋ねてきた。

「全然。と言っても、わたしもあまりお父さんのことは深く覚えていないんだけどね。お母さんは活発なひとで、お父さんはゆったりとしていたような。喧嘩をする時も、お母さんが強かったかなあ」

記憶の断片を手繰り寄せながら、言葉を紡いでいく。話題が逸れていることは認識していたが、父母の話を弟へすることに、不思議な心地よさを抱きつつあった。思えば、家族のことを話し話されるのは、はじめてだと気づく。

弟は、なにか思うところがあって、今まで訊いてこなかったのかもしれない。

「そうなんだ。似てないんだね」

噛みしめ、納得したように、弟は呟く。

「アッシュ、お父さんのことで、覚えてることって?」

「ああ、うん」

煌々としていた、弟の眼が泳いだ。その先に進めたくなくて、わざと話題を変えたのか、それとも、質問された内容が、父に関して弟が覚えていることに関連しているのか。ミリアには見当がつかなかったが、どちらにせよ、弟が悩んでいることは伝わってきていた。

「ごめん、やっぱりなんでもない。寝るよ、おやすみ」

言い終わらないうちに、弟は背中をミリアにむけた。残念な気持ちも膨らんではいたが、ミリアは口元を綻ばせた。

こういう下手なごまかし方は、弟らしい。急かさなくても、いつかは話してくれるだろう。

「おやすみ、アッシュ」

弟の頭に手を伸ばし、指を櫛のようにして撫でる。最初、弟はびくりと反応したものの、後はミリアの自由に任せているようだった。

固まった髪の毛が指に引っかかり、とかす勢いを削いでいく。それもまた、かわいかった。

ーーーーーーーーーー

こちらのイラストは、フジオカアデリ様に描いていただきました。

改めまして、この度はご協力いただきありがとうございました。

ーーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?