児童発達支援士のお勉強を始めたきっかけ!

このたび、児童発達支援士の資格取得のため、勉強をスタートしました。

勉強をスタートしたきっかけ(大きなもの)は

2つあります。

1つ目は、放課後デイサービスや学校とのやりとりを通じて、専門の知識や関わり方を知ること・実践することが、子どもにとってどれだけの成長につながるかを目の当たりにした事

2つ目は、表面的な困り事が減っても、子どもの内面に起こる葛藤や困り感について、周りの方へ理解を求める上で、親としても表現方法や知識の幅を広げる必要があると痛感した事

ここからは、体験談風に書いてみます。

子どもが、幼稚園での集団生活についていけなくなった2018年の秋頃。

(それまでは楽しい楽しいと通っていた)幼稚園のバスから降りてすぐに「もう、幼稚園に行きたくない…」と泣かれ、緊張からか夜泣きは増え、不安から落ち着きはなくなり、さらに園生活でのトラブルが増えていく…。

キラキラにこにこ笑顔は、いつのまにか、輝きを失い、親(私)としての個人的な感覚としては、こんなに小さいのに、ひとの目って死ぬんだ。と思いました。

幼稚園の卒園式、小学校の入学式(コロナの影響で変化の多い時期でもありました)を経て、死んだ目は、ますます不安と緊張におびえ、登校時の校門の前で身体が硬直してしばらく動けない事が発生するようになりました。

そんな様子をみた児童専任の先生が

「お母さん、何か困っていませんか?」

と、声をかけてくださった事は忘れません。

後日、学校カウンセラーの方を交えて状況を相談した時にも、

「子どもたちはみんなそれぞれ、一人ひとりちがいますからね」^^

と、"うちの子だけが何か違う"と感じていたきもちを、ほぐしてくださいました。

一年生の夏頃に支援級へ移り、一年生の冬休み明けには、親や家族だけで学校以外の時間を過ごしていく(お互いに心地よい関係を築く)のは難しいと感じて、放課後デイサービスの利用を始めました。

専門の知識をもった支援の視点をもつ先生方や支援者の方々に関わってもらう事で、幼稚園に通い始めた頃と同じような、キラキラにこにこ笑顔が、少しずつ取り戻されていきました。

トラブルの原因になりやすい行動も減り、

毎日のように付き添っていた登下校も、今では付き添いなく、1人で行って帰って来れるよ!と、自ら宣言してくれるようになりました。(三年生になっても、しばらくの間、下校は、途中までできたら見守りに来てほしい…と言われていました)

ここでお伝えしたい事は、専門の知識を持っている方々が善でそれ以外の方のやり方は悪、というような話ではなく、当時、私や私の相談した方々(夫、祖父母、ママ友、幼稚園の先生)や一般的な子育てでは有効とされる様々な声がけや工夫が、お互いに心地良い意思疎通につながる事はなかったこと

いわゆる"普通"の言い方では、意思疎通を図る事が非常に困難であったこと

むしろ、誤解や悪循環(問題行動や精神的負担の増加)にしかつながらなかったこと

どうしていいのかわからない!

と、親が迷宮に入っている時、目の前の子どもは、それ以上に、どうしていいのかわからずに困り果て、誤解され続けている可能性があるということ ・ ・ ・。

さらには、めにみえる問題行動が減ってきた事で、関わりをもてる範囲が広がっていく一方、

パッとみた感じから、本人にとって適切な支援を見つけることが難しくなり、本人の精神的負担だけが増加していく事が予想されるようにみえ始めたこと

他にも、ここには書ききれない理由や経緯はありますが…

自らが学び、理解を求めて動き、発信や体験のシェアをしていくことが大切だと感じ、児童発達支援の勉強を始めました。

まとまり切らない文章ですが、

なにかのお役に立てたら、本当に嬉しいです。

2022.05.

my home Aroma❤︎ai

2020.07. 追記

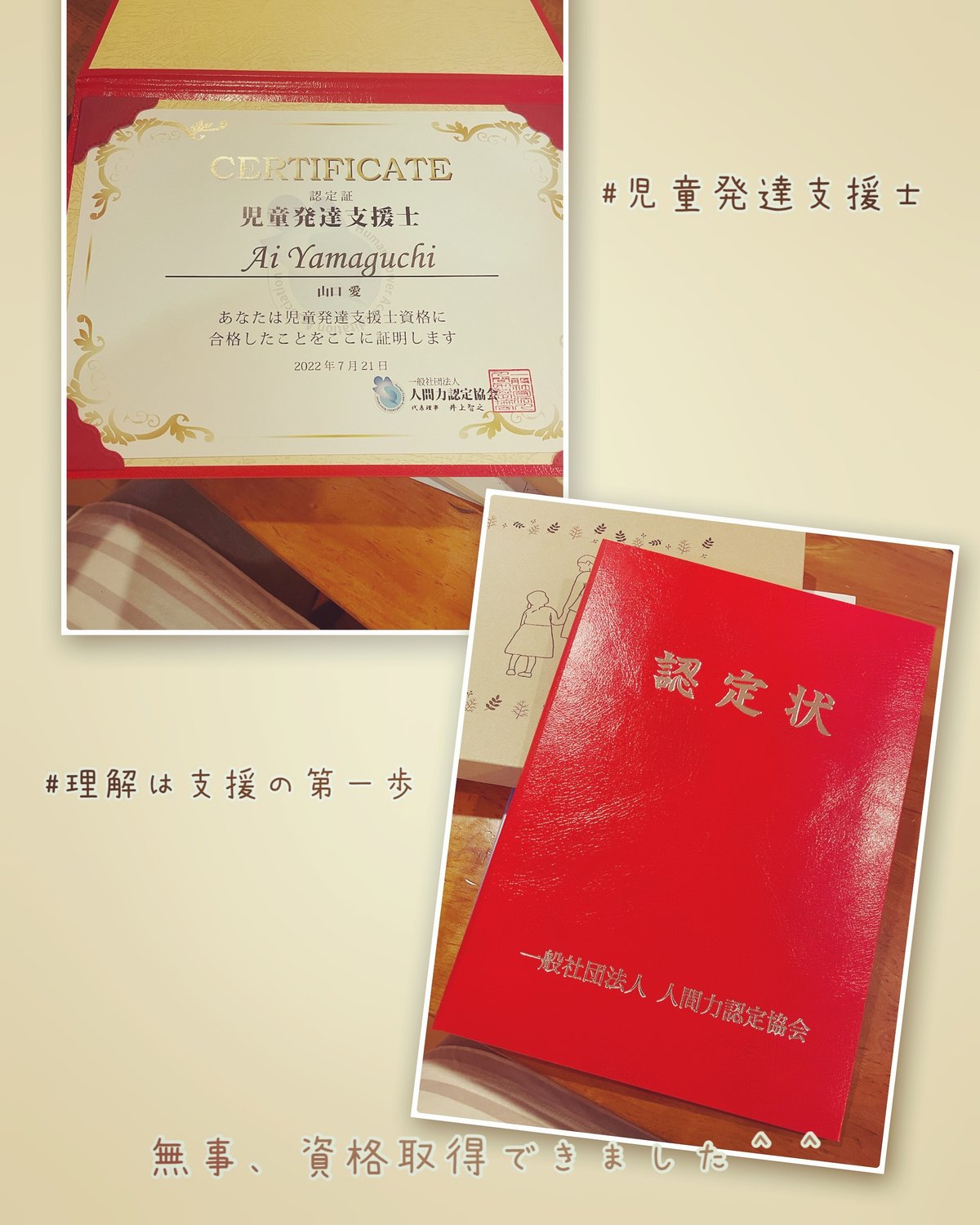

無事、資格取得できました^^

✴︎児童発達支援関係の記事を書いてマガジンにまとめています。⬇︎

読んでくれてありがとう。 出会ってくれて、ありがとう。 通りがかってくれて、ありがとう。