22曲目: 吾妻光良 & The Swinging Boppers「150~300」とブルース&ソウル伝道者を哀悼することについて、など

曲名: 150~300

アーティスト: 吾妻光良 & The Swinging Boppers

作詞・作曲: 吾妻光良 & The Swinging Boppers

初出盤の発売年: 2006年

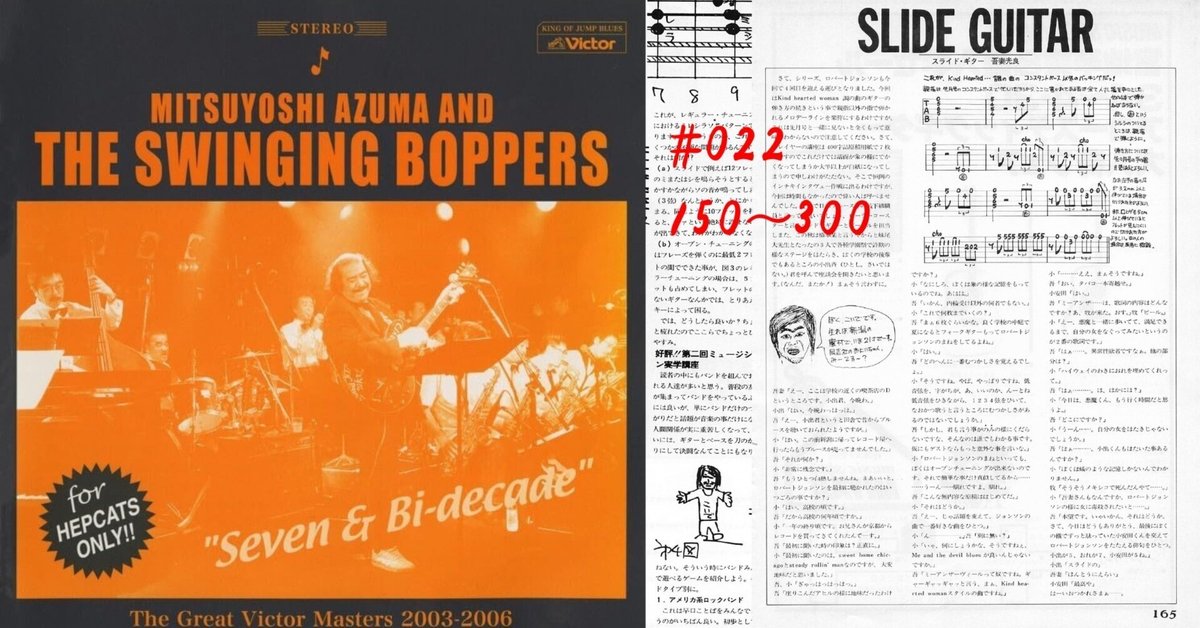

収録CD:『Seven & Bi-decade: The Great Victor Masters 2003-2006』(VICL-62027)

曲のキー: C(ハ長調)

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

団塊の世代(海外ならベビーブーマーのちょっと上あたり)の年齢が、いわゆる平均寿命に近づいていることもあり、筆者が影響を受けたり慣れ親しんできたミュージシャンや音楽関係者たちの訃報が後を絶たない。

悲しいことに、その下の世代でも徐々に増えてきているような気がする。

最近は音楽雑誌をじっくり読む機会がめっきり少なくなったが、『ブルース&ソウル・レコーズ』誌は今でもよく手に取る数少ない雑誌の一つである。

その2024年6月号で、小出斉の追悼特集が組まれた。

中でも吾妻光良による落ち着いたトーンの文章が、CDなどで聴けるあの声、あのギター、あの歌詞とはまた違うところから発せられているようで、ひときわ印象的だった。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

彼が『Player』誌で連載を始めたのは、1977年5月号の「スライド・ギター講座」ではないかと思う。(1979年から読み始めた筆者は、80年代前半に古本屋でたまたまバックナンバーを見つけた。)

手書きのイラストやら、散髪で失敗した話やら、ELO(エレクトリック・ライト・オーケストラ)特集の時には一人だけELP(エマーソン・レイク・アンド・パーマー)と勘違いして「タルカス」の譜面を載せたりして、真面目なスライド・ギター練習者には怒られそうなノリだったが、筆者は毎回ゲラゲラ笑って読んでいた。

1979年1月号の連載(ロバート・ジョンソンの4回目)で、吾妻お得意の文字数稼ぎ用座談会の相手に呼ばれて登場するのが小出斉である。ただし、1978年2月号に載っている人物イラストの胸に「こいで」と書かれているので、厳密な意味ではこちらが初登場回かもしれない。

座談会ではグダグダなやりとりが炸裂しており、そのさなかに牧(!)という人が店に立ち寄ったり、小安田(!)という人がここにずっと同席していたりする。

あまりにタイムレスな馴染み具合なので、このページだけを読むと、書かれたのが45年前なのか最近のことなのか判断するのが難しいかもしれない。

この号の講座は、3人による意味の分からんロバジョン俳句リレーで締められている。

小出「スライドの」

吾妻「ほんとうにえらい」

小安田「最高や」

それから数年後、1981年にCBSソニーから出た「ロック・マニア・コレクション」というLP再発シリーズの中に、ロバート・ジョンソンの2枚が含まれていた。

迷うことなく筆者はVol.1を、同級生はVol.2を買ったのだが、その話はまた別の機会に。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

そして今度は日暮泰文死去のニュース。

お二人に近しかった方々の悲しみ、喪失感はいかばかりか、大阪に住みボンヤリと音楽を聞くだけの人間には推し量るすべもないが、せめて出たばかりの『ギター・マガジン』誌2024年7月号を読んで、海外からのリアルタイムな情報がなかった時代に日本にいた人たちが、どうやって「ブルースを生きた」のか、あれこれと想いを馳せてみようと思う。

(ブルース特集は過去に『ギター・マガジン』誌で何度も組まれているが、今回の熱の入り方は尋常ではない!)

今回の特集ページの巻頭を飾るのは吾妻光良による寄稿文である。

また、13人のブルース・ギタリストへのインタビューが掲載されているが(その多くの聞き手は久保木靖で、この人選も申し分ない)、最後の13人目として登場するのも吾妻で、自分とブルースについての関わりを語っている。

ということは、そのいくつかは小出斉との想い出を振り返ることでもあり、次ページのギタリスト小出の紹介記事へとつながっていく。そこが狙いだったのかもしれない。

今回の特集が予定通りだったのか、急遽企画されたものかは分からないが、吾妻が日本のブルース・ギタリストの一人として、早大の一年後輩だった人のライター以外の面、つまり、ギタリスト、バンドマン、レコーディング・アーティストでもあった小出斉の記録を残すという意味において、前述の『ブルース&ソウル・レコーズ』誌の文章と共に感動的で価値ある内容だと思う。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

80年代の前半あたりから、『Player』誌とも吾妻光良の講座ともすっかり縁遠くなってしまった。

ただでさえ、レコードを買ったり借りたりしているうえに、FM番組表が掲載された雑誌、そして新たに創刊された『ギター・マガジン』誌も欲しかったので、経済的な余裕のない高校生には、それ以上雑誌を買い続けるわけにはいかなかったからだ。

1980年頃に出た『プレイ・ザ・ブルース・ギター』(ソノシートが付属していた)という教則本は買ったが、大阪在住の筆者には、長きにわたってこのソノシートだけが彼のプレイを聞ける唯一の音源だった。

そんなわけで、吾妻光良は3〜5人編成のバンドまたはソロでブルース・ギターを弾く人、という先入観があった。

また、80年代中頃だったと思うが、FM東京系列の「サントリー サウンド・マーケット」という番組に登場した際は、完全にスイッチON状態の吾妻がしゃべり倒してMCの西田珠美を爆笑させていたのを記憶している。この時も紹介していたのはブルース系のギタリストばかりだったように思う。

だから、彼が実際に地元でどんな演奏をしているのか、筆者は長い間把握していなかった。

1994年に出た、しゃべり解説入りコンピ『吾妻光良のどうだ!全部ジャンプ!!』と『吾妻光良のこれだ!だいぶジャイヴ!!』を聞いて、「ブルースじゃない! ギターもフィーチャーされていない!」といった音楽にも滅法詳しいことを知った。

実際に吾妻光良& The Swinging Boppersの音を筆者が耳にするのは、21世紀に入ってからである。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

「150~300」のピアノ・イントロは、80年代の『Player』誌に掲載されていた「ブルース・ピアノ講座」で、吾妻が「ブンカブンカ奏法」と呼んでいた部類に入ると思う。

バンドが加わると、スカっぽいハイハットと裏打ちのリズム・ギターが聞こえてくるが、これについてはCDブックレットの英文解説に理由が掲載されている。

理由は分からないが、彼らのアルバムのライナーノートは英語で書かれているので(昔、グループ魂が「俺たちのCDをGLAYの隣に置いてくれないか」と歌っていたが、それと似た動機でSwinging Boppersのアルバムも洋楽コーナーに置いてもらうという冗談半分の作戦だったのかもしれない)、筆者の拙訳で引用する。

2003年の夏、SB(Swinging Boppersのこと)は野外のスカ・フェスティバルで演奏した。多くの若いスカやレゲエのバンドが集まった。温暖な天気と楽屋の床が畳だったこともあり、昼食の弁当を平らげた後にメンバー全員スカ・ビートを聞きながら眠りこけてしまった。スカの睡眠学習効果の賜物で、この曲ができた。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

タイトルは血圧の数値のことで、5つの出来事に対する主人公の怒りの上昇具合を表しているが、「150から300」という言い方が面白い。

筆者は普段「上が140、下が80」という言い方をするのだが、こういう範囲呼びすることもあるのだろうか?

あるいは、上の値が150から300にまで跳ね上がった、という意味かもしれない。

筆者は部分麻酔で手術を受けたことがあり、その際、看護婦が血圧の上昇に焦って執刀医に報告する声を何度か聞いたことがあるが、さすがに300までは行ったことがない(はず)。

ブリッジ部分は血圧のように半音ずつキーが上がっていく展開になっている。その後に登場するギターソロも血圧上昇をイメージしたものだが、吾妻がよく好みだと語っている「トンチの効いたギター」を通り越して、アバンギャルドな出来になっている。

このパートも全部親指で弾いているのだろうか。いささか信じがたいが、以前心斎橋にあったクラブクワトロで見たライヴでは、確かにピックの類はまったく使っていないように見えた。