もっと80'sのネオサイケは評価されるべき

いいたいことはタイトルの通りですが...。

最近は音楽雑誌の古いバックナンバー漁りにはまっていて、特に気になるのがサイケ特集の号。

読んだのが大体00年代ごろのバックナンバーで、その時の時流もあるのだろうが大概取り上げられるのは60年代ごろのバンドやアルバムであり、その後のポストパンク、ネオサイケのバンドはちょっとだけ触れる程度か、全く言及されないことが多い。

私目線で見るとこの80年代ごろのサイケの作品は名作も中にはあるのに過小評価されているように感じるので、ネオサイケと定義されるバンドで最近聴いてよかったバンドを紹介するだけの記事である。

本当にここ最近聴き始めたばかりなのでその筋の人から見たらあまり面白味が無いかもしれないのでそれだけはご了承いただきたい。

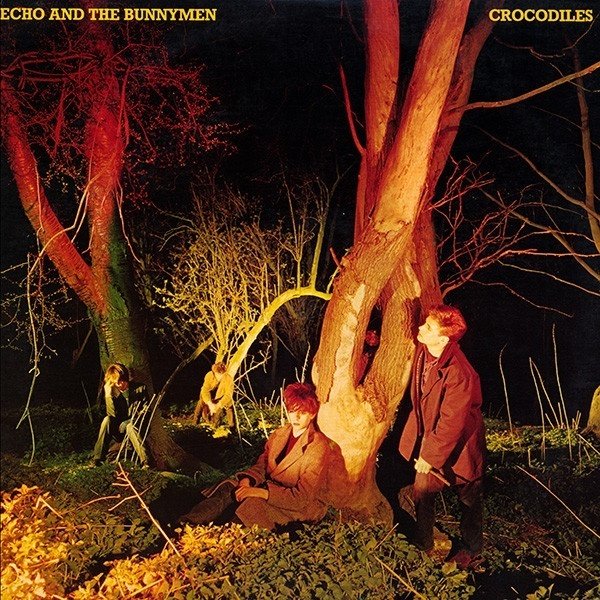

Echo & The Bunnymen

ネオサイケのジャンルの代表とされる80年代ごろを中心に活動していたバンドで、バンド名は活動当初ドラムのメンバーがいなかったため「Echo」というドラムマシンを使ってライブを行っていたことが由来である。

当時パンクを通過したポストパンクと称される実験的なバンドが多かった中でこのバンドはどちらかというとサウンドは保守的で、純粋なメロディの良さなどで勝負していたバンドだと感じる。

ボーカルであるイアンマッカロクの低く深遠なボーカルとストリングスやピアノを多用したアレンジがとても幻想的で美しい。しかし、初期の曲ではカッティングを使ったガレージロック的な曲もありルーツ志向なバンドだという印象を受けた。

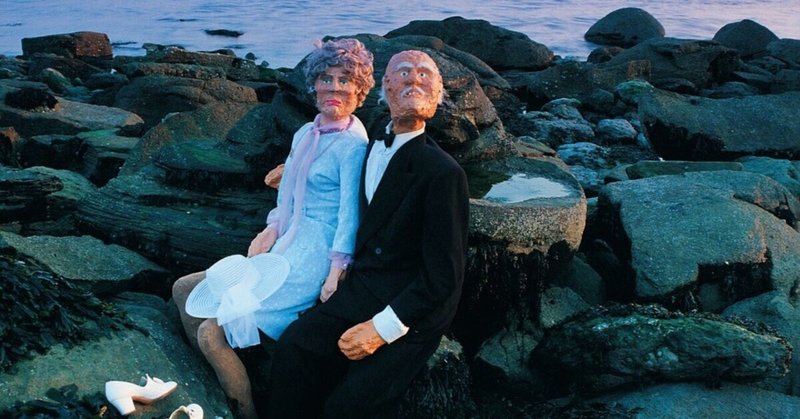

あと、どのアルバムもジャケがとても綺麗で好き。バンドの雰囲気をこれでもかというほど表している名ジャケばかりだ。

私が好きなアルバムは1stの「Crocodiles」で、上述したガレージサウンドの60年代よりなサウンドを聴くことができる。A面の曲群がとにかく良くて、深く内省的な曲が多くてたまらない。アップテンポ寄りの「Do It Clean」「Crocodiles」も勿論最高。

The Soft Boys

70~80年代の境目あたりで活動していたバンドで、アルバムも二作発表して解散という短命なバンドである。

1個目のエコバニよりも更にルーツに忠実な音楽性であり、明るい曲調から鳴らされるクリーントーンのギターのアルペジオや巧みなコーラスワークはビートルズやバーズなどの影響が感じられる。

名作とされる2枚目の「Underwater Moonlight」では、1曲目の「I Wanna Destroy You」という曲がとにかくインパクトが大きい。物騒なタイトルが目につくが、出だしのコーラスの爽快感たるや物凄い。ボーカルの鼻にかかったような独特な声質も60's感が出てる要因でもあると感じる。他にも「The Queen Of Eye」なんかもアルペジオが印象的で、時代が時代ならもっと名盤としてとても評価されていたんじゃないかと感じるくらい完成度が高いアルバムである。もちろん1stも良い。

個人的に評価が高い理由の一つとして挙げたいのが、音に時代を感じさせないところだろうか。80年代のバンドは時代の流行もあってリバーヴの深さや音の硬いサウンドになっているアルバムが多く、最初は私もこの80年代独特の音作りが何故だかダサく感じてしまって好きになれなかった。

しかしこのバンドの作品は元々がルーツよりの音楽性という事もあってシンセサイザーもあまり使用されておらず、ドラムもそのような流行っぽい音作りがされていない為かあまり古臭く感じなかった。とても普遍的で親しみやすいサウンドがこのバンドの特徴ではあるが、同時代のバンドの中ではルーツより過ぎてインパクトに欠けるのもまた事実か。

Spacemen 3

以前にこちらの記事でも取り上げたバンドで、上二つに比べると少し後から活動し始めたバンドである。

私が聴いたこの1stアルバムはメンバーがストゥージズが好きだったということもあってシンプルな演奏ではあるもののとにかくギターが単調かつ轟音。その奥からうっすらと聞こえるボーカルがとにかくサイケで、後のシューゲイザーというジャンルを先取りしていたような内容である。初めて聴いたときはその音圧の分厚さに驚かされた。

恥ずかしながらこのバンドはまだ2枚目以降を聴けていないので以降のアルバムについてはまだ上手く語れません…。

Television Personalities

Televisionと聞くとNYパンクの方のテレビジョンを連想する人の方が多いが、ほぼ同時代にこのような似たような名前のバンドがイギリスで活動していた。バンド名や、初期の長ったらしい皮肉めいたアルバムタイトルといい、とてもイギリスらしいひねくれたバンドである。

中心人物のダン・トレーシーはそれまで音楽に興味がなかったが、ピストルズを聴いてバンドを始めたという経歴。

それもあってかヘロヘロとしたヘタウマなボーカルが特徴的。60年代だったら「Nuggets」あたりのコンピに収録されてそうなガレージサイケ的な雰囲気を感じる。そういった所々から感じられる演奏のチープさも、B級感があって色んな意味でサイケらしいバンドだ。

Siouxsie & The Banshees

私が特に今年になって一番聴いている熱いバンドで、短命なイメージのポストパンク、ネオサイケのバンドの中ではかなり長く活動していた珍しいバンドである。

ピストルズの親衛隊の中で結成されたバンドという事もあり、2ndまではピストルズ由来のパンクサウンドを展開する音楽性だったが、2ndまでいたギターとドラムが脱退してメンバーが交代してからより実験的で複雑な音楽性を展開していった。ドラムは交代して3rd以降は固定となるのだが、ギターがアルバム数枚ごとに流動的に代わっていったこともありアルバム毎にかなり雰囲気が異なるのも特徴。途中ではCureのロバートスミスもギターとして加入していた。

時代ごとにジャンルが変わるバンシーズだが、ネオサイケと称されるのは主に3枚目の「Kaleidoscope」から「Hyaena」あたりだろうか。この時にギターで在籍していたのが元マガジンのジョンマッギオーグで、彼の様々なジャンルにも対応できる手広いギタープレイと、ドラムのバッジーによるタムを多用した民族的なドラムパターンによって、バンドをパンクから更に多面的で奥行きのある複雑なサウンドを完成させた。特にこの時のラインナップで制作された「Kaleidoscope」と「Ju Ju」はバンドの最高傑作としてよく評されている。

勿論ボーカルのスージーの表現力の高いボーカルと、さながら2本目のリードギターとも言える攻めた演奏を繰り広げるスティーヴのベースもバンドを特徴づけている。

メッセージ性の高いシリアスな歌詞も、内省的で暗いネオサイケの作風と合致していてこれもまたかっこいい。

このバンドは他にも好きな要素が多すぎるので、今のゆら帝アルバム全レビューが終わったらこのバンドの全アルバムレビューも挑戦してみたい。

私もまだまだネオサイケについては勉強中だが、もっといろんな人や、特に60年代のサイケが好きな人間は是非とも聴いてほしいジャンルだと感じる。

同じサイケでもアレンジのアプローチや作風は結構異なっていて、それこそ60年代のバンドと聴き比べてみるととても面白い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?