インターン生による女子大学教育に関する現地調査と考察

こんにちは、結び手インターン生の別府美都です。Note初登場になります。私は2023年9月から2月まで結び手のインターンとして活動していました。

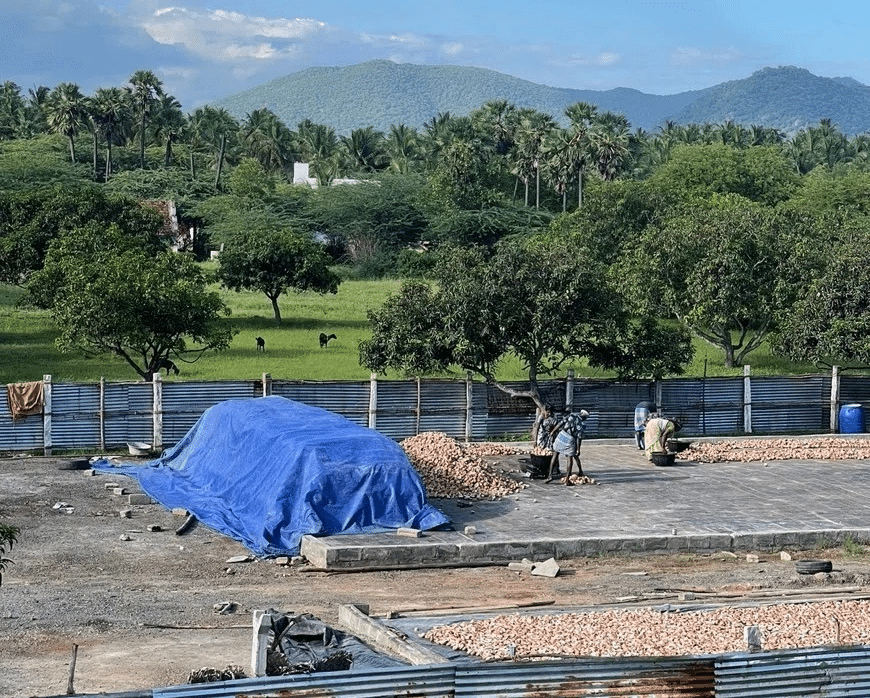

今回は、私がインド・タミルナド州の貧困農村で(時に村に住み込みながら)行った女子の大学進学に関するフィールドリサーチの結果と考察を紹介させていただきます。

私のインターンシップの集大成ともいえるこの調査は、私がこの五か月間深く関わった自然が美しい素敵な農村で行われたものです。文章は長くなりますが、是非最後まで目を通してください。

【目次】

1.調査詳細

2.調査結果

①女子教育への理解について

②女子の大学進学の実態

③女子の大学進学に反対する理由

3.考察

①貧困

②お見合い結婚

③村慣習

4.最後に

1.調査詳細

調査の詳細は以下の通りです。

期間 2023年11月~2024年1月

地域 タミルナド州カリヤパティ(Kariapatti)とナッタム(Natham)

対象 指定カーストコミュニティ(後進諸階級を一部含む)に住む17歳以上の男女17人

形式 翻訳者として女性英語話者を通したインタビュー(一部アンケートを含む)

タミルナド州はインド最南部東側に位置しています。人々は主にタミル語を話し、2011年の宗教調査によると人口の87%がヒンドゥー教を信仰しています。豊かな植生と大地を持ち、米の生産ではパンジャブ州に次いでインド2位です。州第二の都市マドゥライからでさえ、車で数十分行くだけであたり一面がバナナ畑などの緑に囲まれています。

カリヤパティとナッタムもマドゥライから車で一時間以内でアクセスできます。調査対象とした指定カーストコミュニティはカリヤパティとナッタム郊外にある貧困農村です。

指定カーストとは、1950年のインド憲法制定の際に作られた名称です。これは憲法制定前のダリト(狭義には不可触民を指す)を意味し、歴史においてインドのカーストの中には組み込まれもしなかった人々を指します。また後進諸階級は、大雑把に言えば、指定カーストの一つ上のカーストを指し、カーストの中では底辺に位置すると言われています。

1950年に憲法15条によって、「カーストによる身分差別」は禁止されましたが、70年以上経った今でも、指定カーストや後進諸階級へのカーストをもとにした差別は根絶されておらず、同カースト出身の人々の生活は他の上位カースト出身の人々の生活に比べると著しく貧しい傾向があるのが現状です。

実際にカリヤパティとナッタムの指定カーストコミュニティのうち、多くの住人が農民か建築作業員であり、肉体労働で生計を立てていらっしゃいます。貧困の程度は家庭によりますが、インタビュー対象者の中には一日三食摂ることができない日があるような家庭の方もいます。

「指定カーストコミュニティ」や「貧困農村の住民」などと、インタビュー対象者を他者からいくつかの属性で区別していますが、実際には指定カーストの中にもさらに細かく無数のカーストや区別があり、貧困の程度は「ピンキリ」となっています。ですから、私が使っている属性はあくまで大まかで抽象的な区別でしかないことをご理解ください。

加えて、インタビュー対象者数は17人に限られており、統計データの回答者数としては少ない点、過去のデータを持ち合わせていないため、過去との比較に関しては感覚的な表現が用いられる点については、以下どうかご了承ください。

2.調査結果

①女子教育への理解について

それではここから調査結果に触れていきます。

まず私は「なぜ女性の大学進学率が男性に比べて低いのか」という問いに取り組む前に「そもそも貧困農村では大学教育はどの程度求められているのか」を明らかにすることにしました。

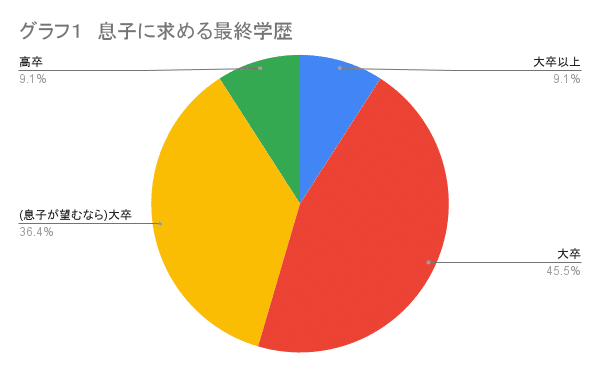

グラフ1・2はインタビュー対象の母親と父親に、自身の娘又は息子に求める最終学歴をそれぞれ尋ねた結果を示します。グラフ1から約55%が息子の大学進学を望み、約36%が息子の進学に対する意志を尊重することが分かります。またグラフ2から約53%が娘の大学進学を望み、約31%が娘の進学に対する意志を尊重することが分かります。

つまり、少なくとも90%が息子の、85%が娘の大学進学を認めているということです。

以上より、調査対象のナッタムとカリヤパティの指定カーストコミュニティ内の親達の間には、大学教育の重要性や必要性への理解は九割方広まっていることが分かりました。おおよそ「子供の性別に関わりなく」です。

もちろん、これらのグラフが示すことは親が子供に「希望する」最終学歴でしかなく、実際には家計の問題など様々な理由で「子供を大学に送りたいとは思うものの諦めさせるほかない」というケースが頻発しています。まさに「言うは易く行うは難し」という状況です。

貧困農村の子供が大学に進学するとなると、多くの場合、その子供と家庭は私たちの想定よりもはるかに多くの条件をクリアしなくてはならないのです。

そして、特に進学を望む女性にはさらにいくつかの条件と障害が追加されることになります。これらを明らかにすることが、今回の具体的な調査目的です。

②女子の大学進学の実態

それではここから女性の大学進学に焦点を絞っていきたいと思います。

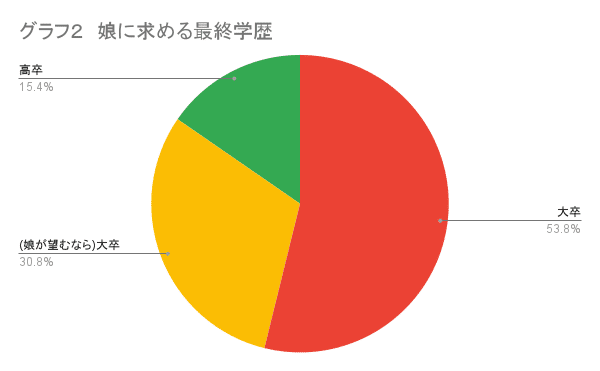

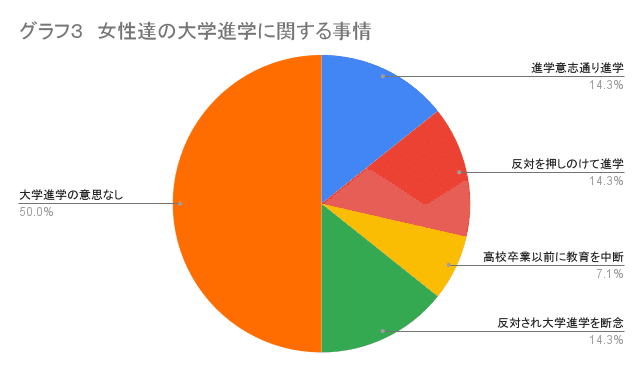

グラフ3はインタビュー対象の16歳以上の女性達に、以前または現在の大学進学に関する事情をアンケート形式で尋ねた結果を表します。アンケートの選択肢は「自分の意志通り大学に進学できた(している)」、「周囲の反対を押しのけて大学に進んだ(進んでいる)」、「周囲に反対され大学進学を断念した」、「高校卒業前に教育を中断した」、「大学進学に関心がなかった」の5つです。

グラフ3から、約40%の女性が大学進学を望み、約29%の女性が大学に実際に進学したことが分かります。この地域の大学進学に関する過去のデータを持ち合わせていない以上、今回の数字を過去のものと比較することはできません。しかし、感覚的かつ抽象的な表現になりますが、私は村の方々と話す中でこの村には、もう女子の大学進学を著しく珍しく思う人は殆どいないと感じました。

一方で、グラフからもう一つ明らかなことは、大学教育を希望する女性の内、困難や障害を経験することなく進学ができるのはおおよそ30%しかいないことです。残りの約70%の進学を希望する女性たちは、周囲からの反対と障害と戦い、なんとか自力で大学へ進んだか、どうしても進学を諦めざるを得なかったというわけです。

娘の大学進学の意志を尊重しようと感じる親が九割方いる中で、なぜ困難を抱えることなく大学進学ができる女性がこんなにも一握りになってしまうのでしょうか。

③女子の大学進学に反対する理由

それでは、誰がどのような理由で彼女達の大学進学に反対するのでしょうか。何が彼女達の大学教育享受に対する障害となるのか。

以下は女性達にインタビューする中で挙げられた、彼女たちが周囲の人間に大学進学を反対された際の具体的な背景のいくつかです。

・「家計が厳しい上に、弟が発達障害を持っていたので、親が働きに出る間は私が家に居て弟の面倒を看ないといけなかった。大学進学を諦める事はやむを得なかった。」

・「家族は貧しかったため、母と父は私に早く結婚して夫の家に嫁いで欲しがった。高校を出てすぐ結婚した。大学より結婚を優先するしかなかった。」

・「村の慣習として、女子には教育が必要ない、受けさせたくないという暗黙の了解のようなものがあり、家族はそれを尊重せざるを得ないから。家族自体は大学進学に反対はしていなかった。」

・「お見合い結婚のために50ポンド以上のジュエリーを買わなくてはならないので大学費用まで負担できないと父から言われた。」

次に、以下は娘の大学進学を諦めさせたと答えた母親たちが挙げた進学に反対する理由です。

・「お見合い結婚を必ずさせたいので、娘には異性との出会いが多い大学には行かせたくないから。」

・「18歳になればすぐに娘を結婚させる予定である以上、大学に送っても仕方がないから。」

・「家計が厳しく今後の生活がどう変化するか分からない中で、長女には大学に行かせる余裕はない。」

・「息子を大学に送ったため、娘を大学に送るお金はもうないから。」

これらの女性が大学を諦めた背景や母親が反対する理由を並べてみると、女子の大学教育享に対する数々の障害にはある傾向があることが分かります。

それは、女子が大学進学の際に直面する障害や困難は、貧困、お見合い結婚、村慣習のいずれかに起因することです。

3.考察

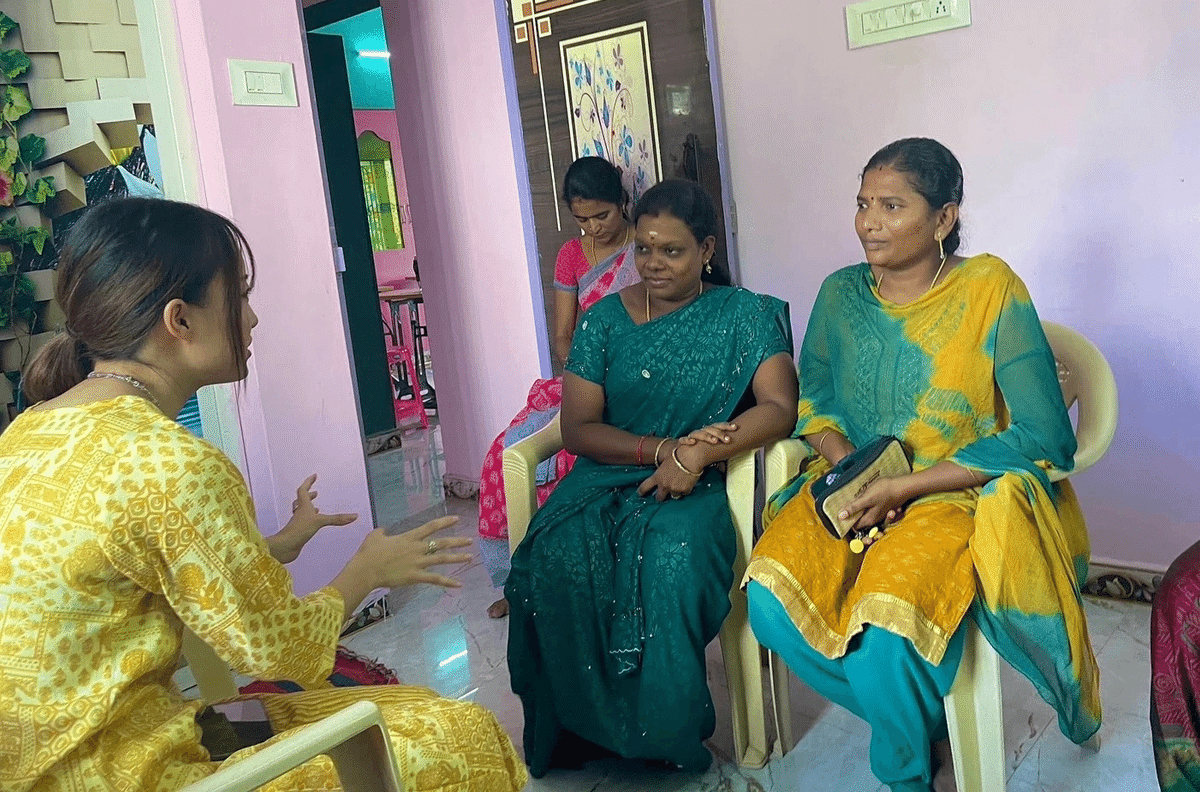

調査結果から気づきを得た後、私はさらに詳しい追調査としてインタビューを行いました。インタビューさせていただいたのは、村コミュニティで唯一大学に通っており、現在会計学を専攻している20歳の女性(以下Aさんとする)です。Aさんには家計と結婚を理由として親から進学を反対され、さらに村慣習と戦いながら通学を続けた過去があります。インタビュー回答内容も含め、調査結果について私なりに考察していこうと思います。

①貧困

まず貧困から考えていきます。

女子の大学進学を阻む障害としての「貧困」が指すのは、進学費用を捻出できないという家計の経済的な問題はもちろんのこととして、加えて、貧困から派生する様々な問題も含むと考えられます。

貧困から派生し、女子の大学進学を難しくする一番ありふれた障害は「妻にならされること」でしょう。

農業や建築作業など、ほぼ肉体労働しか存在しない貧困農村で暮らし、日々の生活に余裕が持てない程に家計が厳しい家庭にとって、娘はその家庭の「お荷物」になってしまいます。息子に比べると女性である娘は肉体的に劣ることが多いからです。

その場合、親は娘が法的に結婚可能となる18歳を迎えると、遅かれ早かれお見合い結婚させて嫁に出し、夫の家に住まわせます。娘を妻にさせて、嫁がせることで家庭から押し出し、家計の負担を一人分減らすわけです。

私は「押し出す」という少し棘のある表現をしましたが、実際には娘は家庭が抱える事情を理解したうえで、家族のために「彼女たちの意志のもと」結婚する場合が多いと感じました。もちろん、真意としては結婚したくはないと言っていますが。

結婚してしまえばすぐに夫の家に引っ越します。引っ越しが完了すれば、家事をこなしながら、義父母の面倒も見る生活がはじまります。さあ、すぐに今度は子作りです。子供が生まれれば、母としての人生が始まります。上述の理由から、子供は男子が望まれます。一人目が女の子なら二人目を。二人目も女の子なら三人目を。(四人以上子供を産んだ母親には出会ったことがありません。)

嫁ぎ先が貧しければ、この生活にプラスして小売り業や農業、建築作業などに一日中従事します。

この生活のどこに大学に通う時間を捻出する余裕があるのでしょうか。

一度妻になると、大学に進むことはかなり難しくなります。かと言って、家族が貧困に苦しむ中でお見合い結婚を拒否することはさらに難しい。こうして貧困は常に女性達を大学進学を諦めざるを得ない状況に追い込み続けると考えられます。

②お見合い結婚

次に、結婚についてインタビュー回答も含めながら考えていきます。以下、回答の一部です。

「多くの親が娘に大学進学よりお見合い結婚をさせようとするよ。私の母もそうだった。大学に進むと男性に会う機会も増えるから怖いんだと思う。自由恋愛で結婚するとカーストの問題になってくるから。」

上述(①)のように家族の貧困を理由としてお見合い結婚が行われる場合もあります。ここでは女子の大学進学を困難にする障害としてのお見合い結婚について考察していきます。「多くの親が大学進学よりお見合い結婚をさせたがる」とありますが、ナッタムの指定カーストクリスチャンコミュニティに属している女性曰く、彼女のコミュニティでは6割がお見合い、4割が恋愛結婚であり、ヒンドゥーコミュニティでは9割がお見合い結婚だそうです。これが正確な数字でない可能性は十分にありますが、少なくとも、日本人の結婚に対する考えとは大きく異なることがわかります。

お見合い結婚が好まれる背景にはインド特有のカースト制度の存在があります。両者の繋がりはとても密接で、結婚によってカースト制度が続いていると言っても過言ではないと思います。結婚は基本的に同カースト出身の相手とするものであり、同じカースト同士で固まることによって、自分たちのアイデンティティを保ってきたわけです。カーストが違う男女の結婚はかなり寛容でリベラルな家族同士でなければ難しいのが現状です。

娘が自由恋愛し、家よりも下位カースト出身の男性と恋愛結婚することをほとんどの親は決して許すことができません。中には家のカーストを守るため、娘の結婚に対して様々な手段をとる親もいるでしょう。その最悪の例が、2016年にマドゥライで起きた名誉殺人です。名誉殺人とは、女性の不道徳な行為が帰属集団(家族、親族、村落、カースト、宗教集団など)にもたらす不名誉を取り除き、名誉回復の手段として行われる暴力(殺傷事件)です。 不道徳な行為とは婚前の性関係、親が認めない婚姻、そして妻の不貞などがあります。

ナッタムとカリヤパティでは名誉殺人などの具体的な事件は私の滞在中には確認されませんでした。しかし、実際に私の知人であるナッタムの19歳の少女が下位カーストの男性と駆け落ちし、今でも行方不明になっています。彼女は駆け落ち前に一度、親に関係を告白していましたが、親はもちろんカーストを理由に結婚を認めず、日常的に少女に手を上げるようになったそうです。駆け落ちをする数日前、彼女の頬が少し腫れていたのを今でも覚えています。

カーストを守ること、娘を適切な相手にお見合い結婚で嫁がせることはほとんどの親にとって重要なことであり、これだけは譲れないようです。閉鎖的な村の中だけで育ててきた娘を、男性が多く、様々なカースト出身の人々がいる町にある大学に送り出すことは、将来的に自分達のカーストを貶める結果に繋がるかもしれないと親たちは危惧します。

この理由から、親は「娘に恋愛結婚させたくないから大学に行かせたくない」と進学に反対します。

③村慣習

最後に村慣習について、Aさんがインタビューで話してくださった経験談を踏まえて考えていきます。

「私が大学進学をしようとしていると私のコミュニティの村人達が知った時、村人達は『なぜ大学に進むんだ。女なんだからただ結婚して、夫の家に行ってしまいなさい』と自分を叱った。『あなたの息子は今大学にいるでしょ、なら私も大学で勉強する』と返したよ。そのあとも数か月間は村人たちから批判され続けた。でも無視して耐えながら、進学していない女性達と同じように、しっかり家事もこなして、弟の面倒も見て、村の行事にも参加し続けているところを村人に示していたらいつの間にか批判はなくなった。」

「女だからと反対したのは、家族ではなく、村コミュニティだった。お見合い結婚する時、学位を持つ女性と高卒の女性の価値は同じ。だから村では大学進学がお金の無駄だとされるの。最近は学位がある女性の結婚市場価値が上がってきたとは思うけど。」

以上のAさんの経験談だけでなく、村に住み込む中で私自身多くの村の慣習を知りました。例えば「女性はバイクを運転してはいけない」や「女性は外出するときは常にショールで胸の膨らみを隠さなければならない」などです。私には慣習の多くが不合理に思えてしまい、理解できなかったので、慣習に従う女性達に何度か「なぜ慣習に従うのか、変だと感じたことはないのか」と尋ねたことがあります。彼女たちは口をそろえて「変だとは思う。慣習の理由は誰にもわからない。でも従うしかない。」と答えました。

女性が原付を運転するのは問題ないが、バイクを運転するのは村の女性として適切でないとされ、その女性は村人に叱られてしまうそうです。しかし、男性が運転するバイクの後ろに乗るのは許されます。一体どういうことでしょうか?

彼女たちにも分かりません。

これと同じことが女子の大学進学についても起きています。実際にインタビュー中にAさんが「なぜ大学に進むんだ。女なんだからただ結婚して、夫の家に行ってしまいなさい」と村人に言われたと言及しているように、村の慣習に従う村人達にとっては女子の大学進学は村の女子に対する適切な進路ではないのです。

このように、村には暗黙の「村の女としてあるべき姿」に沿った慣習がいくつか存在し、それらに従いながら生活することが村コミュニティで生きていく上で重要になります。

ここからは私の感想を含みますが、村の慣習に照らすと女子が男性が沢山いるチャラチャラしている町に出て、家で慎ましく家事をすることなく大学で勉強に励むことは「女らしくない」ようです。もちろん大学進学を志す女子の誰もがこの「大学進学は女らしくない」という説明に納得していません。しかし従うしかないのです。

中にはAさんのように村の慣習に立ち向かう女子もいますが、インタビュー回答から垣間見えるように、彼女の苦労は日本人の私には理解ができないくらいに多大なものでした。

村に住む女子は何をするにも、家族だけでなく村人の顔色も伺いながら、自分の望みを村の慣習に合わせて調整したり、諦めています。村の慣習のいくつかは女子にとって大学進学だけでなく、あらゆることに対する障害になります。

4.最後に

まず、最後まで目を通していただきありがとうございます。私自身、調査方法や結論付けの部分に関してツッコミどころが多いことを十分に承知しているので、ここまで読んでいただけたことがとてもうれしいです。私の五か月間の活動のメインはナッタムでの女性の自立支援でしたので、滞在期間で見聞きした情報をまとめた今回の調査結果報告をみなさんにお届けできたことは、私自身にとってとても意味が大きいです。

ところで、私はインドに来るまで「私が活動地で出会うインドの子供たちは日常的に児童労働に従事し、義務教育に参加出来ていないのだろう」と予想していました。要は、タミルナド州の貧困農村には、義務教育にあたる初等教育すら享受できない子供たちがゴロゴロいると思っていました。

この予想に反して、実際にはこの五か月間、私は一度も活動地で義務教育に日常的に参加していない子供に出会ったことはありませんでした。文字通り「一度も」です。

それでは、大学教育の場合はどうなっているのか。現地の方々にこの疑問をぶつけました。道で出会った高校生達に卒業後の進路を聞いたり、母親達に子供の最終学歴を尋ねたり….。

現地のおばあちゃん達曰く、2010年のインド政府主導の義務教育開始に伴い、貧しい家庭の子供も小学校と中学校には行くようになったそうです。さらに彼女達は、現在は多くの若い「男の」村人が近くの町にある大学に進学するようになってきていると誇らしげに教えてくれました。

そのような聴き取りを通して、漠然と得た次の疑問は「なぜ男性に比べ、女性の方が大学に進学する人が少ないのか」でした。今回の調査はこの問いがきっかけとなりました。

インタビューを含む調査は基本的に私がナッタムの村の方の家に数週間住まわせていただいた際に行いました。インタビュー対象者はほとんど全員がインタビュー前から私の友人で、皆さん本当に素敵な方々です。ですが、そのような方々の中には、時に母親として娘に「女だから大学に行くな」と伝える人もいます。それを知った時、私は困惑しました。「こんなに素敵な人なのに、娘にそういうことを言っちゃうんだ…この人はいい母親ではないのか?」と。

しかし、今回の調査を通して集めた結果を熟考したことで考えが少しずつ変わっていきました。母親しかり、大人たちが女子の大学進学を認めない背景には、やむを得ない家庭の貧困、善悪を簡単に付けてはいけない伝統的な慣習の尊重、日本人の私には理解できないカーストという考えなど、様々なファクターが複雑に絡み合って生まれた事情があると分かりました。

現場の方々が抱える事情や彼女たちが内包されている村という環境に対する知識と理解もなく、「この人はいい母親ではないのか?」と軽率に感じた私の未熟さを改めてここで認識しています。現場に対する理解は、外国人が現場という未知のコミュニティで活動する時に直面する難しさの一つだと思います。しかも、完全な理解など存在しないのがまた厄介です。

それに関して言えば、今回私が調査結果を元に考察した女子の大学進学を困難にする障害三種も全く的外れである可能性も十分にあります。実際にインタビューでは言及されませんでしたが、私の考えとしては、貧困農村に学位を活用できる仕事が少なすぎることも女子の大学進学をかなり困難にしていると思います。というのも、家庭から物理的にあまり離れられない女性が、村に残りながら学位を活用できるような仕事が貧困農村にはほとんどないのが現状です。なんとか仕事を得たとしても、せいぜい塾や学校の先生が限界。一方で、日雇い建築作業は一日400〜600Rs(約720〜1080円)貰えます。それなら学位は使えなくても、日雇い建築作業に従事する選択をするのは当たり前のようにも感じます。高い学費を払って大学に進学しても、卒業後学位を活用出来ていない姿を見れば、家計が苦しい家庭にとっては大学に娘を苦労して送り出す必要性を強く感じることができないのも納得がいく話です。

このように、考えれば考えるほど様々な要因が複雑に絡み合って現状が作られたことが分かります。私は今回の調査結果から導き出した考察と結論に満足することなく、今後も熟考と考察をし続ける必要があると思います。

この調査結果報告が、読者の方ご自身の知識や経験などと共に、インドの貧困地域の女性達の生活や人生について少しでも心を向けてくださるきっかけになれば大変うれしく思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?