平均年収800万円+の利益体質なスタートアップ企業をつくるために

はじめに

多くの方に以下の記事を読んでいただき、ありがとうございました。

ここまで多くの方々に読んでいただけるというのは想定していなかったため、スタートアップの年収水準への関心の高さを強く感じました。

この記事には、ご共感の声をいただく一方で、適正な平均年収650万円という数値に、「夢がない」や「給与を上げられないなら零細企業だ」など厳しいご意見もいただいております。スタートアップは、ストックオプションあるいは株式報酬を加えることによって、数千万円〜数億円のリターンも場合によって生まれうるので、一概に年収だけでそうとは言い切れないのですが、経営者として従業員の平均年収を上げたいと願うのは私も同じ思いであり、年収800万円以上を目指していくには何が必要かということについて、改めて深く考察していくことにしました。

本記事もあくまでマクロな分析であり、個社別の事情を無視した荒削りな分析であるため、一つの基準として参考程度にお読みいただけますと幸いです。

今回扱うデータセットについて

今回は、平均年収が800万円を超えている、12社の上場スタートアップ企業群をデータセットとして扱います。SaaS業界でも年収800万円を超える企業は3社のみであったのですが、SaaS業界に限らず調査を進めても、平均年収800万円以上となると、かなり企業が限定されてくるなと感じました。

リクルートや三菱商事などの歴史の長い大手企業にはもちろん平均年収1,000万円を超えている企業が数多くあるのですが、持っている事業数も多くスタートアップが再現することは難しいため、データセットからは除外しています。

一人当たり生産性は平均3,500万円と超高水準

まず、高年収企業であるためには、少数精鋭で運営することによって、一人当たりの生産性(売上高)の絶対値が大きくある必要があります。その仮説を検証するために、各企業の平均年収と一人当たり売上高について表にしてみました。

平均値及び中央値としては、以下のような数値となりました。

平均値:35,099,570円

中央値:30,026,781円

日本政策金融公庫の調査によれば、情報通信業における一人当たりの平均売上高は、12,074,000円となっており、今回取り上げた企業群は、その3倍近くの売上を一人で創出していることになりますので、いかに高い経営効率が求められるかがわかります。

スタートアップなどで働かれている方、もしくは転職を検討されている方は、その会社の売上高をメンバー数で割ることによって、その時点において平均年収800万円+の適正があるか見極めることができます。

売上高数百億規模に成長できるなら、高年収は肯定しやすい

特に、メルカリについては、一人当たり売上高が8,189万円と目を見張るものがあり、「メルカリが平均年収1,000万円を超えているのだからうちもできる」と安直な考えは持てなくなります。言ってみるならば、年商10億の会社を12人で経営しているようなものです。

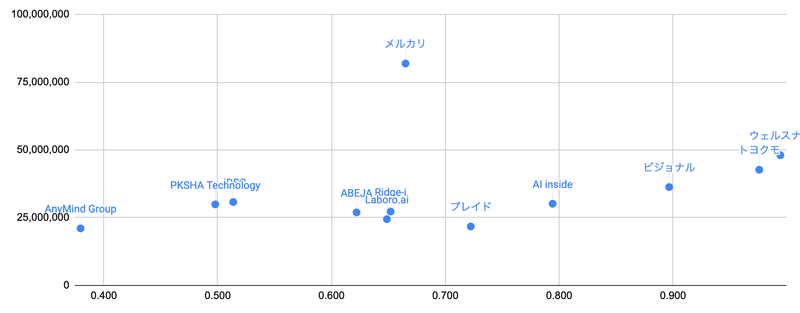

とは言いつつも、年商規模が大きくなる中でより効率的に経営できるという側面もあるかと思います。実際、年商規模と一人当たり売上高で散布図を作成すると、見ての通り、メルカリは他の企業に比較して年商規模が1,720億円と突出して大きいことがわかります。

ここから、売上規模を拡大することで経営効率を改善し、一人当たりの売上高を大きくすることができるのではないかという仮説を持つことができます。上場後、メルカリの一人当たり売上高がどのように推移してきたのかについても、グラフ化してみました。やはり、売上規模の拡大に伴って、一人当たり売上高も大きくなっていったことがわかります。

売上高が大きくスケールできるのであれば、一人当たりの生産性も高めることができ、高い平均年収が肯定されやすいと言えます。

年収800万円+で営業利益率20%以上に到達するには、一人当たり生産性3,500万円超えが目安

次に、営業利益率と、一人当たり売上高の相関を見ていくことにします。本グラフにおいては、メルカリのデータを除けば、相関係数が0.52となり、正の相関が見受けられました。

データセットが少ないので確定的なことは言えないですが、年収800万円+で営業利益率20%以上を目指すならば一人当たり売上高は3,500万円以上、営業利益率10%以上を目指すならば一人当たり売上高は2,500万円以上を目安にする必要がありそうです。

次章以降では、一人当たり売上高を2,500万円以上を実現するために必要なことについて分析していきます。

AI企業は高年収を肯定しやすい

先ほどのグラフの中で特に注目できると感じたのが赤丸の範囲です。

この5社の範囲に拡大したグラフが以下となります。この範囲に収まった企業群はすべてAIドメインの企業群であり、一人当たりの売上高をおよそ2500万円と高い水準に、そして営業利益率も8%以上を実現することができています。

AI領域においては、一人当たりの稼働に対して商材単価が大きい場合が多く、一人当たり高年収を肯定しやすいのであろうと推測されます。

数千万円以上の高単価商材を持つ企業は高年収を肯定しやすい

AI領域における分析結果から、情報通信業ではないためデータセットには加えていなかったものの、M&A総研やストライクのようなM&A仲介事業者、そしてベイカレントコンサルティング、ライズコンサルティング、のようなコンサルティング事業者においても、同様の理由で高い年収が肯定されやすいと仮説を持つことができます。

実際に、これらの企業において平均年収と営業利益率のデータを収集すると、平均年収が高い上に営業利益率は30%を超えていることがわかりました。

Not a Hotelが平均年収1,000万円超との記事を見かけましたが、まさにこれと同じ理由にて、同社の年収は肯定しやすいのではないかと分析しています。実際に、官報を参照すると、同社はこの年収水準で、すでに3.1億円の黒字化を実現しているようです。

低単価商材でも粗利率が90%超であれば、平均年収800万円+でも営業利益率20%+を狙いやすい

AI企業と比較すると商材としては低単価である、ビジョナルとトヨクモにおいては、なぜ高年収にもかかわらず20%+の営業利益率を維持することができるのでしょうか。

以下のグラフは粗利率と一人当たりの売上高をグラフ化したものです。メルカリという外れ値を除いて、これまでにない相関が見受けられます。

相関係数は0.78と算出され、強い相関を読み取ることができました。前回の記事でもご紹介しましたが、トヨクモは97%と粗利率が非常に高く、ビジョナルについても、粗利率90%を実現しています。平均年収800万円+で利益率20%以上を実現するのであれば、粗利率90%以上を目指せるビジネスが一つの候補となりそうです。もしSaaSスタートアップ企業を運営するのであるならば、将来的な粗利率を確保するために、エンジニアリングへの開発投資が過多にならないようにコントロールすることが重要と考察できます。

一方、気になるのはウェルスナビです。なぜウェルスナビは粗利率99.4%かつ一人当たり売上高5,000万円近くという水準であるにも関わらず、営業利益率が6.4%という低い数値になっているのでしょうか。この点については、ウェルスナビ自体、本企業群の中で5年間の売上CAGRが50%と最も大きくなっており、広告宣伝費に大きな資金を投下しているためだと考えることができます。

下記はウェルスナビにおける営業収益比率です。

広告宣伝費を除く営業利益では41%という数値を記録しており、売上高成長率が鈍化したタイミングで広告宣伝費が20%程度まで縮小されていけば、今後営業利益率は20%+まで推移していくのではないかと推測できます。

なお、メルカリについては、2016年時点では93.59%の粗利率であり、エンジニアリングへの先行投資によって、粗利率が低下していると考えられ、実際には、粗利率90%+のポテンシャルがあるゆえに、低単価商材ではあるが営業利益率20%+を狙うことができると考察しています。

終わりに

今回の記事においては、平均年収を高めていくためには、商材単価を大きくして一人当たりの売上高を最大化できる事業モデルか、粗利率で90%以上で効率的な事業運営を狙える事業モデルを構築する必要があると考察しました。

Xを見ていると「なぜ平均年収を市場平均よりも高くできるのか」という問いに対して、「より年収よりも高いパフォーマンスを出せていれば良い」「年収が高くないと優秀な人材は取れない」などのコメントを拝見しました。しかし、これらは問いに対する回答には到底なっていません。本記事における分析が、この問いに真摯に向き合うための一助となれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?