【音楽NFT】 Audiusについて詳しく説明してみる

こんにちは、音楽DAOプロジェクトを追っている、無常 / MUJO です。

今回は、2022年トレンド必至と言われる音楽×NFTの中で、最も知名度の高い音楽配信サービス Audius について紹介していきます。

既にだいぶ名が知られているプロジェクトなので投機目的でAudiusに注目している人も多いですが、私のnoteではあくまで本質的な価値に注目して解説していきます。

なのでどちらかと言うと、AUDIO(Audiusのトークン)でガンガン稼ぎてぇんじゃ!的な人よりも、

「結局アーティストやユーザーにとって何が嬉しいの?」

「音楽業界をかじった人間から見て、このサービスはどうなの?」

あたりを知りたい人向けの構成になっています!

# 2022年2月時点の情報を基に執筆しています。

概要

Audiusは、非中央集権的な音楽の共有・配信サービスです。

海外ではNext Spotifyと特集を組まれていたりします。

いわゆるブロックチェーン上での音楽配信系のサービスとしては、他にBitsongやEmanateなども挙げられますが、AudiusはMAU(月間アクティブユーザー)が2021年9月に600万人を超えるなど、最も勢いがあります。

MAUなどを公開していないサービスもあり利用者数での比較が難しいですが、2022年2月現在のTwitterアカウントのフォロワー数を比較すると、

・Audius: 12.8万人

・BitSong: 1.2万人

・Emanate: 8千人

と、大きな差があります。

私見ですが、特徴としては、仲介者を排除し、非中央集権化・透明化することで「音楽を愛するコミュニティ」を形成し、もっと音楽業界を発展させようしている点だと分析しています。

そのためSpotifyなどの大手音楽配信サービス事業者をアンチテーゼとしている様子が伺えます。

個人的に面白かったのは、2月10日にTwitterで、Mark de Clive-Loweさん(JAZZ × Electronic系のアーティスト)のツイートに乗っかる形でこんなツイートをしていました。

https://t.co/zpopeJdlzZ pic.twitter.com/ezvFglmgrw

— Audius 🎧 (@AudiusProject) February 10, 2022

翻訳すると、

まずMarkが下のスクリーンショット共に、「Spotifyの中の誰がこんな質問を作ろうと思ったんだよ、、」という趣旨の投稿をしました。

それを受けて、Audiusが下記のように選択肢の部分を書き換えた形でポストしています。

このあたりの戦略を観察していると、新しい音楽配信の在り方を提供することで、音楽業界を変革しようとする意志が見えてきます。

次に、開発者がなぜこのプロジェクトを始めたのか、という点を述べていきたいと思います。

開発者の課題意識

# サービス内容だけ理解したい、という読者の方はスキップしてください。

# 個人的には、NFTをただのバズや投機目的で見ないために、きちんと開発者の思いに言及する必要があると思っているので、WhitepaperやBlog、Discordなどを観察し、読み解いた課題意識から説明していきます。

元々、音楽業界にはレコード・CDを販売していた頃に形成された構造があり、これがデジタル配信が主流になった現代もほぼ変わっていません。

そのため、必要以上に仲介業者が介入していることで、アーティストに入るお金が減り、透明性も失われ、音楽の発展が阻害されている、ということが課題の本質と考えているようです。

ここから、下記のような問題点が表出していると主張しています。

アーティストへの支払金額の理由の透明性が低い

権利の所有権に関するデータが不完全なため、アーティストに支払われる報酬が少なく、音楽配信サービス事業者や、権利を持つ協会に収益が蓄積されている

アーティストへの支払いに多数の中間業者が介在し、大幅な時間の遅れが生じている

版権が複雑かつ不透明であり、権利データを公開して正確な情報を得るためのインセンティブが業界内にない

Remixやカバーなどの二次創作コンテンツが、権利管理の観点から難しくなっている

ライセンスの問題で、コンテンツが世界中で利用できるわけではない

どれも音楽業界をかじった人間からすると、激しく同意できる項目ばかりです。

例えば金額にフォーカスしてみると、音楽配信サービスでアーティストが受け取れる金額というのは、7%ほどと言われています。

そのため彼らの課題意識は非常に的を得ていることは間違いありません。

ただ、観察をした上での私見としては、他の音楽NFTプロジェクトに比べて、音楽業界への強い想いというのが根底にあるわけではないように感じます。コアメンバーの経歴を見ても、音楽がバックグラウンドという人も少ないです。

例えば、Catalogなどは、終始アーティスト愛に支配されています(褒めてる)。

Catalogが気になる方はこちらの記事を読んでみてください:https://note.com/mujow3/n/nf6ca5c7f5538

では何が彼らを突き動かす原動力になっているか、というと、どちらかといえば中央集権に対する不満や、中間業者の介在への怒り、が大きいように感じます。

確かに、私もIT業界にいながら、様々な業界のDX支援を行っていますが、特に音楽業界は中間マージンを抜くカウンターが多いと感じます。

なので、アーティストとファンによる「音楽を愛するコミュニティ」のDAO形成に徹底して力を注いでいると感じます。

Audiusがどう解決しているか(機能の紹介)

実は、音楽業界をかじった人間からすると少し前のSoundCloudも近いコンセプトだなーと感じます。SoundCloud自体は全くブロックチェーンとは関係ないですが、無名のアーティストでも多くの人に音楽を届けられるエコシステムを作ろうとしていました。

しかし彼らは、通常のインターネットサービスとして構築をしてしまったため、大きくなるにつれて徐々に理念を失っていってしまった経緯があります。

そのためAudius創業者のRoneil Rumburgは「SoundCloudの失敗を乗り越えるんだ」と熱く語ってくれています。

では実際にはどういう仕組みを構築しているのかを見ていきましょう。

独自トークン:$AUDIO

Audiusは独自トークン$AUDIOを中心にコミュニティ / エコシステム形成を狙っています。

● アーティスト

音楽をアップロードしたアーティストが、週間再生回数ランキング上位に入るとボーナス$AUDIOが配布される仕組みになっています。

また、再生回数に応じた$AUDIO配布も構想に含まれています。

● キュレーター

面白いのは、プレイリストを作成するキュレーターにも$AUDIOを受け取るチャンスがある点です。作成したプレイリストが上位になった場合、$AUDIOを受け取ることができます。

他の仮想通貨と同様、 $AUDIO はガバナンスの観点でも使われていくわけですが、コミュニティの発展のためにはプレイリストなどの整備も不可欠、という点を開発者たちが理解しているのはさすがだと思います。

この辺りからも、アーティストのみならずリスナーも含めたコミュニティ全体を盛り上げようという意思が透けて見えます。

● リスナー

リスナーが聴くのは現状全て無料で、$AUDIOのやり取りは基本的には発生しません。Spotifyのように広告が流れて、間接的にお金が支払われる仕組みもありません。

Audiusでは独自トークンをコミュニティ内で流通させることでよりシンプルな音楽体験を提供しようとしています。

注:ホワイトペーパーの中では、将来的にPaidモデルを構築する可能性にも言及しているので、変更が入るかもしれません。

DAOによる運営の暴走阻止

DAOを用いることでSoundCloudの時のような失敗を仕組みとして防ぐことができます。

例えば、最初はアーティストの利益率を高く設定しておきアーティストをプラットフォームに招き入れておいて、ある程度プラットフォームの影響力が出てきたら再交渉でアーティストの配分割合を低下させる、などをすると、アーティスト側は大きく損を被ることになります。

またインディーズ系のアーティストは、そうしたプラットフォームの決定に完全に振り回されてしまうことになります。

この点、Audiusは、アーティストやコミュニティにロイヤリティを持っているリスナーに$AUDIOを配布しており、アーティスト目線でもガバナンスを効かせられるようになっています。

楽曲データの永続的な保護

Audiusでは、アップロードした楽曲データは全てIPFS(分散的なファイルシステムだと思ってもらえれば大丈夫です)で管理されています。

そのため今までの楽曲データも配信の仕組みも全てを音楽配信サービスが管理していた中央集権型とは異なり、データが分散されている状態です。

これにより、音楽はコミュニティのものである、という概念にも則った状態になりますし、仮にAudiusが消滅してしまっても、データは残ることになります。

このように、彼らが提示していた課題に、仕組み的に解決を図っていることがわかると思います。

利用の流れ

このnoteの大半の読者の方はリスナーだと思いますので、リスナーの利用方法について書きます。

と言いつつ、めちゃくちゃシンプルです。

トレンド入りしている曲・プレイリストや、最新チャート曲を聞くだけであれば、特にアカウント作成等もなく、すぐに聞くことができます。

自らのプレイリストを作ったり、お気に入り曲を登録するにはサインアップが必要ですが、これも何とシンプルなメールアドレス登録です。

※MetaMaskでも登録可能なのですが、Not recommended, オススメしないになっています。NFT系のプロジェクトでは大変珍しいですね。

メールアドレスを登録し、パスワードを入力すると、プロフィール作成ですが、Instagramと繋げる / Twitterと繋げる / 手入力する、の3種類が選べます。

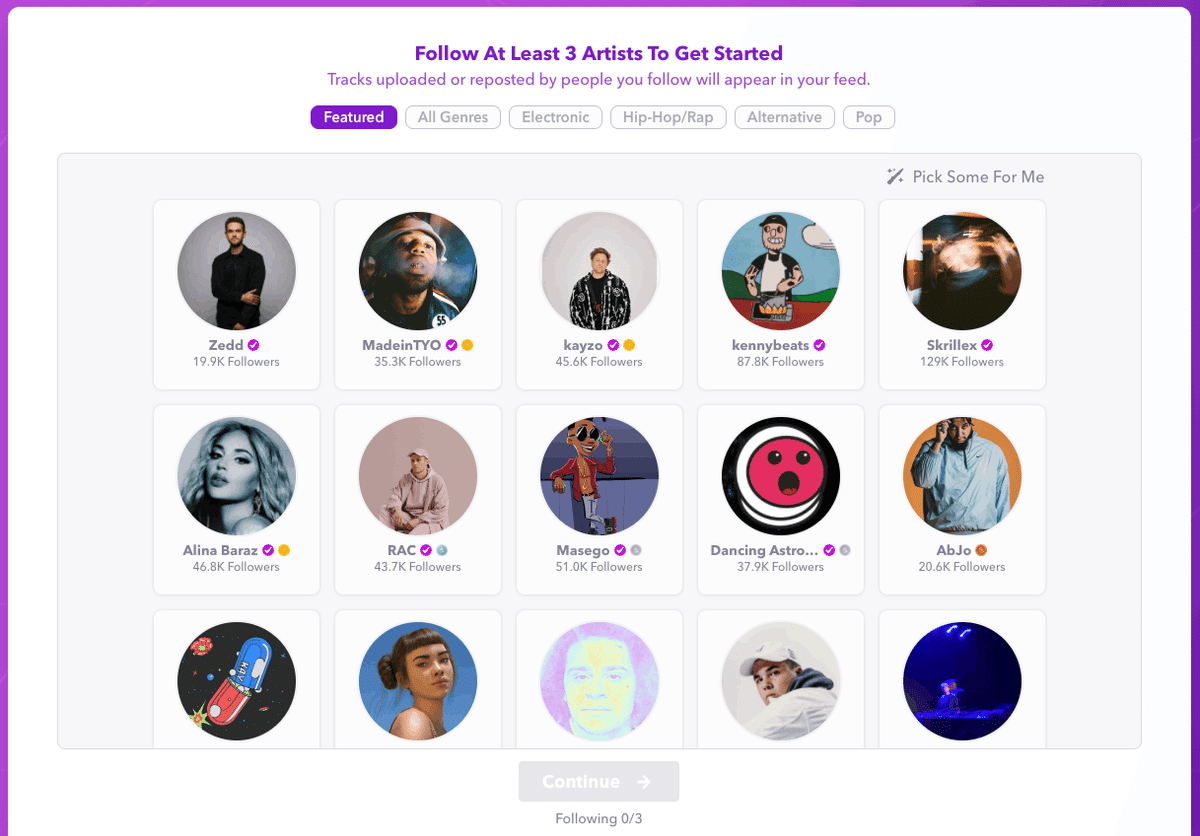

プロフィール入力を終わらせると、3アーティストフォローしなさい、と指示が出てきます。既存のPOPSのスターが結構アーティスト登録していることに驚く人も多いと思います。

以上でサインアップ完了です。

UIは(比較したら怒られそうですが)既存の音楽配信サービスと遜色なく、自分の聞きたいアーティストがいれば十分に楽しめそうな環境です。

運営

メインネットが2020年10月に立ち上がってまだ1年強ですが、急速にユーザー数を拡大しています。

UIUXの完成度も高く、やはり次の音楽配信サービスの覇権を本気で取りに行っているように感じます。

そんな彼らの運営状況を見ていきましょう。

話題になった施策

● Tiktokとの提携

昨年8月にTiktokとの連携を発表しました。

Audiusと聞くとこのビッグイベントを最初に思い浮かべる人もいるでしょう。

📢 Announcing the Audius TikTok integration! 📢

— Audius 🎧 (@AudiusProject) August 16, 2021

You can now share your tracks directly from Audius to TikTok!

Follow and tag us in your videos using an Audius track for a chance to win 50 $AUDIO.

Official TikTok → https://t.co/mP0BKOjzRV pic.twitter.com/3ydBQq3GzL

これにより、Audius上にアップロードした曲がすぐにTiktokで使えるようになり、大きく注目を集めました。

● Solanaへの移行

元々AudiusはEthereumベースで作られていましたが、Audiusの理想とするアーティスト・リスナーへの価値提供にはEthereumのように高いgas代を求めることは非現実的でした。

そこでSolanaへの移行を発表し、順次進めています。

Solanaの高速なトランザクション処理や手数料が安いという特徴は、彼らの価値提供にマッチしており、実際市場もこれを評価して$AUDIOの値段も高騰しました。

現状

上記のような大きなリリースを含めて、有名・インディーズ問わず幅広くアーティスト獲得活動を行なったことで、Audiusはかなり大きなプラットフォームになっており、次のSpotifyになるのでは!という論調で語られることも多いです。

ユーザー数も着々と伸ばしており、今月のUU(ユニーク・ユーザー)は500万人を超えているようです。

デイリーのUUで見ても20万人前後をキープしており、一定ユーザーがこのプラットフォーム上にロイヤリティを持っていることがわかると思います。

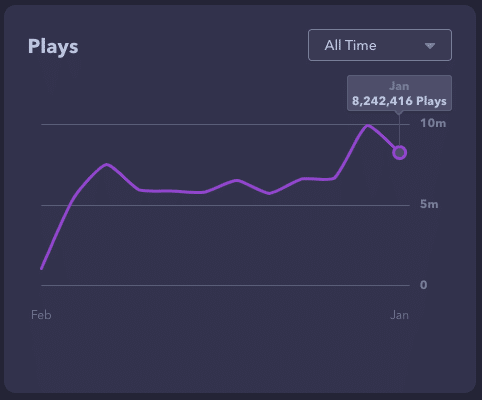

月間総再生回数ベースで見てみても、昨年2月には106万回だったものが、先月は824万回再生を達成しています。

ちなみに再生のジャンルだと、ElectronicやHip-hopが人気みたいです。

どちらかというと前衛的な音楽が好まれているというのも、今のAudiusのリスナー層がどんな人かを想像するのに役立ちますね。

このように、Audiusは着実に音楽配信サービスとしての地位を確立しているといえます。

まとめ・考察

今回は、2022年トレンド必至な音楽×NFTの中で、最も知名度の高い音楽配信サービス Audius について紹介してきました。

かなり完成度が高いアプリですし、間違いなく大注目のプロジェクトです。

ただ正直、現時点では、思想強めなリスナーや、Audiusでしか曲を公開しない特定のアーティストのファン以外、Spotify, Apple Music等から移行するメリットは少ない気がします。

そのため彼らの成功への未来図は、下記3つのいずれかに収斂していくと考えています。

①既存のストリーミングサービスと市場を異にする共存

大手レーベルと契約しているメジャーアーティストは引き続き既存の音楽配信サービスを使い、インディーズ等これから出てくるアーティストはAudiusを使う。

そのためリスナー側は、どのアーティストの曲を聴きたいかによって、使うプラットフォームが異なる。

②アーティスト側が金銭的インセンティブを背景に、Audiusメインに移行することでファンが移行

既述の通りAudiusの方がアーティストに入るお金の割合が多いので、アーティスト側がインセンティブを求めてAudiusに移行し、それをフォローする形で、ファンもAudiusに移行する可能性もあります。

ただ自ら否定するのも変ですが、この筋は一見すごくありそうに見えて、最終的には①に寄っていきそうな気がしています。

というのも、今の大手配信サービスは、簡易化すると下記のような式でアーティストへの報酬を決めています。

e.g., Spotifyの場合

アーティストの月間収益=

Spotify全体月間収益 × 70% × (当該アーティストの月間再生回数 / 総再生回数)

# ちなみに30%はSpotifyの利益として引かれています。

# なので例えば、アーティストXの全曲合わせた総再生回数が100万回で、Spotifyにある全ての曲の総再生回数2億回だった場合、Spotify全体の収益かの0.35%がもらえる計算になります。

これを見ると分かる通り、すでにファンが多くいればいる程、金額的には有利になる仕組みが採用されているわけです。

すなわち既存のメジャーアーティストには、プラットフォームを移行するインセンティブが少なくなりがちと言えます。

③ファンとのより強いリレーションの構築を狙うアーティストの移行

Audiusの現状サービスでも、アーティストはコンテンツをホストするノードを自分で立てて、配信管理などをより高度にできるようになっています(もちろん、自分で立てないこともできるので、ほとんどのアーティストは自分ではやっていないです)。

またAudiusは将来、$AUDIOを基軸にしつつアーティストが独自のトークン発行などをできるようにする構想を持っています。

すなわち、Web 2.0, SNS時代でアーティストの在り方も「双方向型」「ダイレクト型」に変化したと言われていますが、これをさらに強化するような形で使われるようになるかもしれない、という未来です。

いずれにしても、ここからAudiusがshrinkする未来になる確率は低い気がしているので、これからも追っていきたいと思います。

引き続き、音楽関連のNFTを中心にレポートしていきますので、良いと思った方はフォロー・いいねをいただけると、大変励みになります!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?