2022.10 良かった新譜

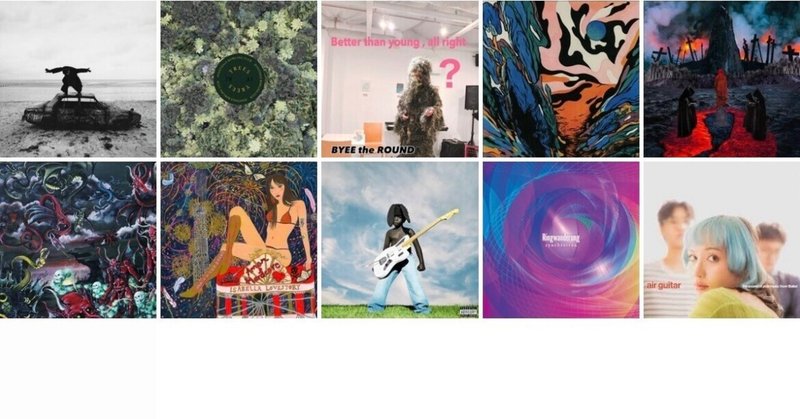

The 1975 / Avantdale Bowling Club / BYEE the ROUND (バイザラウンド) / Cloud Rat / Counterparts / Daeva / Isabella Lovestory / Jean Dawson / Ringwanderung / Sobs

The 1975 - Being Funny In A Foreign Language

(Album, 2022.10.14)

マンチェスター出身の4人組による5th。圧倒的なスターとしての帰還を果たした今年のサマーソニックでのライブは感動的でしたね。そんな彼らの人気・評価を決定づけた3rd(15曲58分)・4th(22曲1時間20分)に比べると11曲43分とコンパクトに収まった本作には、前作にあった実験的なインタールードも、彼らのパブリックイメージを覆す鮮烈なキラーチューンもない。チェンバーポップやシューゲイズなど新たな要素を取り入れつつも、軸にあるのはまさにThe 1975印といった趣の弾けるようなポップネス。じゃあこのアルバムが彼らのディスコグラフィーに空白を作るような退屈な作品かというと、そんなことは全くない。音楽的な挑戦を続けた末に彼らの原点に回帰した本作は、外国語で人を笑わせようとするときの、語彙の限界を意識しながら最短距離のユーモアを計算する知性のように、自身の可能性を知り尽くしているが故の強度を有する。

歌詞に目を向けてみる。全編に渡って「Love」をロマンチックに語る言葉が目立つ中で、#3『Looking For Somebody(To Love)』で銃乱射事件で引き金を引く立場になってしまった人物から見た「Love」を歌いアルバムに奥行きを生んでいるのは彼ららしいと感じるし、それでも言葉の意味を取ろうとしなければ軽快なサウンドに身体が揺れてしまうことを思うと、『Being Funny In A Foreign Language』が何か皮肉めいた意味を持ったタイトルにも見えてくる。

Avantdale Bowling Club - TREES

(Album, 2022.9.30)

ニュージーランド・オークランドのTom Scottによるプロジェクトの2ndフル。門外漢なりに、A Tribe Called QuestやDigable Planetsといったジャズ要素の強いヒップホップが好きで、自分はなんだかイケてるカルチャーを知っている人間だと勘違いしたい夜には、よくアルバムを聴いたりします。本作も、そういったジャズとヒップホップとの接続を、生バンドでの録音によって実現するアルバム。ただ、「オシャレ」とか「チルい」みたいな安い言葉で消費されることを拒絶するような威圧感と静謐さがある。そして、一度心を開くとどこまで深い世界までも案内してくれる親密さもある。

BYEE the ROUND (バイザラウンド) - Better than young, all right?

(Album, 2022.10.22)

2003年東京にて結成の4人組。2015年に一度活動を休止し、2019年に活動再開。今作が活動再開以降初のリリースとなる。ファンなら身に染みてよく分かっているように、本当に紆余曲折あったバンドだ。

リード曲 #1「フェブラリー」を再生した瞬間から鳴り響く、ギターロックへのフェチズムを感じさせるほどに完璧にツインギターが絡み合う隙のないギターワーク。そのまま流れ込む松山晃太(Vo)の包み込む優しさとやんちゃなエネルギーを使い分けるボーカルワークとキャッチーなメロディ。全てが彼ららしさに満ちていて、思わずニヤつく。が、彼らの歩みを顧みると、それは「変わらない」というよりは、「取り戻した」アイデンティティなのだろう。

一方で、怒りやもどかしさを詰め込み、時にシニカルに人を食ったような態度で吠える姿は、本作ではほとんど見られず、ある種の諦念や懐古が作品全体のムードを形作る。つまり、彼らは「取り戻せるもの」と「取り戻せないもの」を知っている。それでもなお、若い時より今の方が良いだろ?と問うのは、決して強がりではないと思う。

足早に過ぎ去っていく誰かに、やや説教臭いメッセージを語りかける「フェブラリー」の歌詞は、若いバンドマンであった過去の彼ら自身に宛てた言葉のように感じられる。その行間に僕は、スペースシャワーTVで「ゴールド」のMVを偶然目にして翌日同級生に鼻息荒くその興奮を語っている自分の、学校帰りに制服のまま駆け込んだ稲毛のライブハウスで彼らのステージに目を輝かせている自分の、まだ真っ新な夏服の背中を見る。若い時より今の方がマシだろうか?と自身に問いながら。

Cloud Rat - Threshold

(Album, 2022.10.7)

ミシガン州マウントプレザントにて2009年結成の3人組(何枚目なのかよくわからなかった)。Wormrot「Hiss」に続く、2022年におけるグラインドコアの到達点的な一枚。よく整理された、というよりはよく磨き上げられた、と表現したくなる、質の高いプロダクションで録音されたブラッケンドなリフの連打に身を切り裂かれ続け、激情ハードコア〜スクリーモ的なエモ表現の洪水がその傷口に染みる。Madison Marshall(Vo)のConvergeをも彷彿とさせるブチギレまくりのボーカルは、その怒りと哀しみがないまぜになった世界観を、狂気の叫びによって一枚のキャンバスに収めている。

Counterparts - A Eurogy for Those Still Here

(Album, 2022.10.7)

カナダ・オンタリオにて2007年結成の5人組による7thフル。叙情系ハードコア/Melodic Hardcoreというジャンルを数枚のアルバムで美しく完成に導いた稀代の存在で、僕が世界で最も好きな3組のバンドの内の1つでもあります(American Football、Bring Me The Horizon、そして彼ら)。大きなサウンドの変化がなくとも、その完全無欠な音楽性ゆえに全くマンネリを感じさせないのが彼らの凄みでもあるが、本作は3rd『The Difference Between Hell And Home』以降最もハッキリと方向転換が感じられる一枚だろう。5th『You’re Not You Anymore』・6th『Nothing Left to Love』にて顕著だった複雑なリズム構成とテクニカルなギターフレージングはやや後退し、代わって本作を特徴づけるのは、特にアルバム中盤以降に目立つクリーンボーカルとメロウなミドルナンバーだ。

ハードコアパンクバンドとして大きな意味を持つであろうこのスタイルチェンジを齎したのは、制作メンバーの変更(本作より初期メンバーであるJesse Doreen(Gt)や1st〜3rdリリース時のメンバーであるAlex Re(Gt)が復帰している)だけではないだろう。全11曲を貫く主題は死や今生の別れとの直面であり、#2『Whispers of Your Death』はBrendan Murphy(Vo)の愛猫Kuma(本作リリース前に逝去)に捧げられた、バンド史上最もパーソナルな楽曲である。メタリックなブレイクダウンをバックに叫ばれる「Make Your Cancer Mine」という言葉の悲痛さは、アルバム全体のムードをメランコリックに覆い尽くしている。

本作におけるアトモスフィリックなサウンドデザインやボーカルラインはまだまだ(彼らほどの存在だからこそ)追求の余地を残しているように感じられる。だが、反抗と連帯が頻出テーマであるハードコアシーンにおいて、ごく個人的な体験と希死念慮に近い感情が落とし込まれた本作が支持される。シーンの旗手たる彼らが、弱さを晒しながら自ら過渡期へと向かっていく。そのこと自体が、大きな絶望や喪失の闇の中に差し込んだ光のように眩しく見えて、嬉しいという言葉が適切なのかはわからないけれどなんだか嬉しく感じられる。

Tyler Williams(Ba)が手掛けたラストトラック『A Mass Grave of Saints』は、Counterparts史上最も美しい楽曲だと思う。

Daeva - Through Sheer Will and Black Magic...

(Album, 2022.10.14)

ペンシルベニア州フィラデルフィアの4人組による1stフル。容赦ない突進と呪詛的なボーカルが紡ぐ混沌の音世界には、SlayerとMayhemが融合してディソナントデスメタルにアクセスしたら、なんていう恐ろしい比喩がよく似合う。不気味に高彩度でダークファンタジーな(だけどメタルメタルしすぎない)ジャケットアートワークも良い。

Isabella Lovestory - Amor Hardcore

(Album, 2022.10.5)

ホンジュラス出身のアーティストによる1stフル。先に断っておくと、僕はレゲトンというジャンルのことをほとんど何にも知りません。今年の春に話題になっていたRosalíaの『MOTOMAMI』も1~2回聴いてスルーしてました。ですが、このアルバムと、彼女も制作に携わったLE SSERAFIM『ANT IFRAGILE』を聴いて、レゲトンを完全に理解しました(というのは冗談ですが、身体への染み込ませ方を掴みました)。

ほぼ全曲同じリズムが反復されるが故に、それでも全く飽きを感じさせないトラックメイク能力に舌を巻かされる、30分間の情熱的で官能的なパーティ。

Jean Dawson - CHAOS NOW*

(Album, 2022.10.7)

ロサンゼルス出身アーティストによる3rdフル。幼少期メキシコに住み、カリフォルニア州サンディエゴまで国境を超え通学するその長いバスライドを幅広い音楽を聴き過ごしたという彼は、作り手となった今も、気付いたら学校に着いてた!とでも言うように無意識的(かのよう)に、華麗に境界線をまたぐ。「インディー・ロックを取り入れたラッパー」とか「エモに影響を受けたR&Bシンガー」とかではなく、良い意味でどこが軸足で何に憧れているのかハッキリしない(させない)ところに、むしろ美学を感じる(インディー・ロックのギターサウンドを借用しつつ、作編曲や歌唱にはさほど直接的にはロックの影響を感じさせない、そこに面白さがある)。主張なき断片のコラージュによる主張。

Ringwanderung - synchrotron

(Album, 2022.10.19)

2019年結成のアイドルグループによる2ndフル。昨年リリースの1stは個人的な年間ベストの一枚でした。で、その時もnoteに書いたんだけど、前作はボカロ以降的な譜割りやアレンジを下地にしつつ(それ自体はアイドルシーンで珍しいことではないのだが)、派手な装飾のない鍵盤を軸に据えることによって情報量ギリギリのところでブレーキをかけて、トゥーマッチになりすぎずにサラリと聴かせてしまう、そのバランス感が素晴らしかった。じゃあ今作は?というと、完全にブレーキペダルから足離しちゃってるというかアクセルベタ踏みの曲もあれば、丁寧に整備された道を徐行して目的地に向かう曲もある。

その前者にあたる曲を連打しまくる中盤(#6〜#9「パルス」「River」「undead」「輪廻」)は圧巻。活動初期から多くの曲を手掛けるMumeiによるこれらのキラーチューンでは、歌をいかに立たせるか?という命題を前作から引き継ぎながら、「じゃあ歌を聴かせるためのアレンジに徹しよう」から「いや高い歌唱力とミスマッチにならない複雑で難易度の高い楽曲にしよう」へ、というアプローチの転換が見られる。その分岐器を動かしたのは、他でも無いメンバーの実力と成長なのだろう。

ここ数年いわゆるライブアイドルシーンの動きを追っていて感じていたのは、グループが活動を続ける上での音楽面の展開として、「規模が大きくなったから(大きくするために)、よりわかりやすいことをやっていく」という発想と、「技術が高まったから、より難しいこと・繊細なことをやっていく」という考え方は案外ハッキリと分かれているものなんだな、ということだった。個人的には、前述のMumei氏による楽曲以外の本作収録曲、つまり「整備された道を徐行してる」っぽい曲には正直あまり魅力を感じないんだけど、「わかりやすいことをやる」と「難しいことをやる」の両方に挑戦しながらキャリアを重ねていくのは、これまでの数多のグループが辿り着けそうで辿り着けなかった、実に理想的な現代のアイドルの在り方なのではないかと思う。

Sobs - Air Guitar

(Album, 2022.10.21)

シンガポールの3人組による2ndフル。イギリスはBeadoobee、ニュージーランドはThe Beths、日本はラブリーサマーちゃんと共振するような、インディー・オルタナ・ドリームポップ。とにかく全曲メロディーが良すぎるのと、#4「Friday Night」のラストみたいなビックリするアレンジもあったりして、越境的な傑作をリリースし得るポテンシャルを感じさせる一枚。ボーナストラックでは「Anything But Ordinary」をカバー。Avril Lavigneの現代における影響力なんて今更語る必要もないけれど、アジアから、このドリーミーなアレンジでそれを演るというのは、新たな文脈を接続する意味ある選曲だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?