社をつくり、祝祭を司る。デジタルの身体を手に入れて、両面宿儺になる。

前日譚:よんぴくんと歓喜天と両面宿儺

私は「よんぴくん」というオリジナルのマンガシリーズを描いている。

「ある日突然4本腕になってしまう」という荒唐無稽な状況を主人公に演じさせることで、主人公の周りに色々のできごとが起こる、という演劇装置としての4本腕が最初の着想であった。

私に漫画を教えてくれたのは、漫画家の山田玲司先生である。

山田玲司先生はコロナ禍において精力的に絵画の制作も行い、2022年4月に個展を開催された。

その展示の中では、男女合一の歓喜天のモチーフが頻出していた。

一方で、参加している落合陽一さんのオンラインサロンの中でも、歓喜天の話題が出ることがあった。

この2つの歓喜天の話題には関連性は無いと思われるから、おそらくたまたまである。

4本腕のモチーフに付加される象徴的な印象

歓喜天は男女、または2体のガネーシャが抱き合っている姿で表されるため、腕は4本に見える。

歓喜天はインドから渡ってきたものと考えられるが、日本の古来の伝承には両面宿儺(りょうめんすくな)という信仰対象がいる。

両面宿儺は背中合わせに見える、顔が2つ、腕が4本、足が4本の異形の存在である。

当初、マンガ上の荒唐無稽な設定として生まれてきたはずの「4本腕」というモチーフが、一種の象徴的なモチーフとして突如として立ち上がった。

両面宿儺の伝承を訪ねる

両面宿儺は日本書紀の中で異形の悪鬼として描かれているが、日本書紀や古事記が時の中央政権によるものだとすると、それと出自を異にする文化や歴史が異形のものや怪異として描かれるというのは合点がいく話である。

とすると、土着の信仰のなかには、中央政権の表した姿とは違う姿で両面宿儺が描かれていることであろうと想像される。

折しも、落合さんが飛騨高山で展示をやっているというので、鉄道に飛び乗って飛騨高山を目指した次第であった。

飛騨の両面宿儺信仰

高山駅の改札は有人改札で、自動改札機はなく、交通系ICカードで決済できない改札であった。

かと言って駅舎は古いわけでなく、2016年10月から使用された駅舎は真新しく美しい。

駅舎内には祭屋台のレプリカや、民芸品、古い道具などが展示されていて、飛騨高山の観光資源をよく表している。

両面宿儺と位山

高山に着いてすぐに、高山に住む方と話す機会があった。

東京から高山の地に移り住んだその方は、土地の信仰や文化に触れるにつけ、飛騨高山の地が日本の古い起源であると実感するに至ったということであった。

その方と、飛騨高山の両面宿儺伝承について以下のような話をした。

両面宿儺は、近年、漫画「呪術廻戦」に登場するキャラクターのルーツとしても有名になった。

呪術廻戦の中の両面宿儺は、悪人あるいはダークヒーローとして描かれている。

また、日本書紀では飛騨の土地で人民を虐げる異形の悪人として記されている。

一方で、飛騨高山のいくつかの伝承では、日本書紀のように異形の存在として描かれながらも、十一面観音の化身とされたり、寺を開いて信仰の祖になったり、土地に住む化け物を退治したとして英雄視されている。

一般的には、両面宿儺は飛騨高山が大和朝廷に下る以前に土地を治めていた豪族と見るようである。

天皇即位に際して儀礼に用いる笏(しゃく)は、岐阜県一宮市にある位山のイチイの木が使われている。

両面宿儺は雲を割って天から位山に降臨し、位山を治めたとされている。

大和朝廷が飛騨高山を下し、その象徴として位山のイチイの木を、天皇即位の儀に用いる笏の材料としたのではないか。

位山は、一宮市にある水無神社の神体山である。

文化を守るということ

その方が言うには、東京から高山に越してきた当初は、閉鎖的で排他的な文化に面食らったそうだが、そのようにして自分達の文化風習を守ろうとしていると考えると、合点がいったとのことであった。

自分は東京にしばらく住んでみて、進歩的で開放的である、という東京の文化を守るために、東京は東京以外の土地に対して排他的であるから、きっと東京も、東京の文化を守ろうとしているのだろうと思った。

祝祭その一、飛騨高山ジャズフェスティバル

飛騨高山ジャズフェスティバルとは

飛騨高山ジャズフェスティバルは2018年から開催されているそうで、合掌造りの立ち並ぶ飛騨の里を舞台に、Jazzの演奏を楽しめる屋外音楽イベントで、県内外から親子連れを含んだ多くの人で賑わっていた。

私は、ほとんど終わりがけに会場に到着したため、イベント全編を満喫することはできなかったが、開放的な雰囲気の中で楽しむ演奏は格別だと想像される。

いずれまたゆっくり訪れたいと思う。

円環する円空

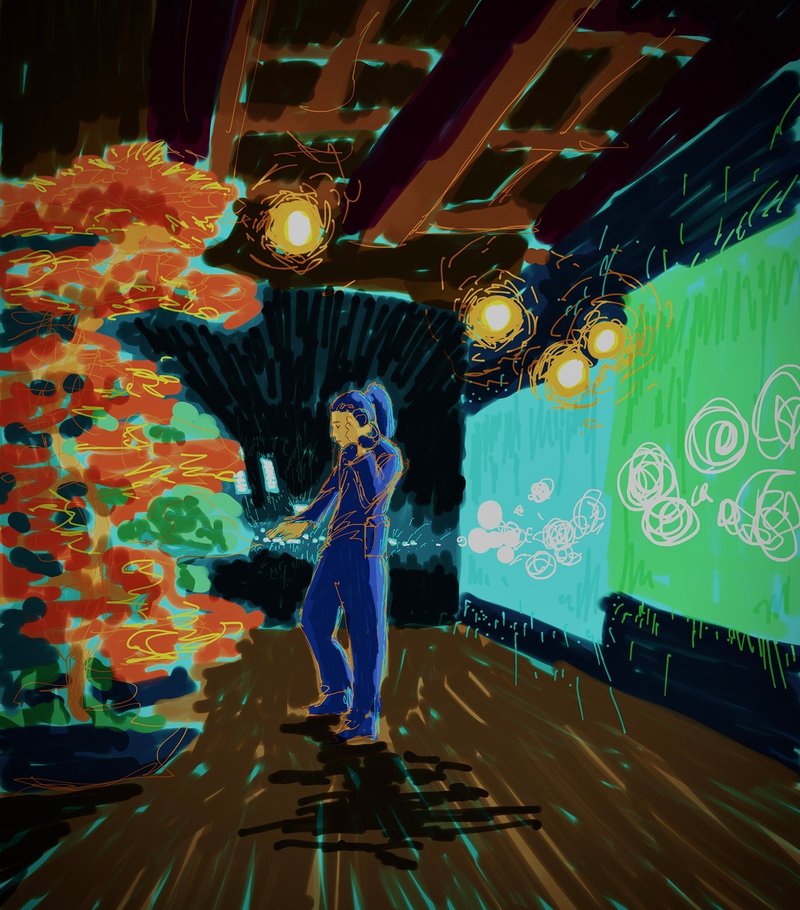

飛騨高山ジャズフェスティバルでは、落合さんのDJ・VJを楽しむことができた。

DJとVJを同時にやるというのは、よく考えたらすごいことだが、普段からそうしているのを見ていたので、まるで涼しい顔をしているように見えたのが不思議だ。

VJでは、落合さん自身の作品が多く使われ、これまでの発言の中で引用されていたモチーフが繰り返し登場した。

繰り返し示唆を与えると言うのは、祝祭的な意味合いがあるように思う。

祝祭とは気付かず

後から振り返ると、このときはまだ自分が日常の延長線上にいて、この夜の祝祭性に気づかずにいたように思う。

私は音楽に身体を揺らしながら、ペンを動かして音と光の閃きを描き、サロンの仲間らと談笑しながら会場を後にした。

高山善光寺の宿坊に宿泊

寺に泊まろう

飛騨高山に泊まるにあたって、せっかくだから古くからこの地にある建物に泊まりたいと思い、高山善光寺の宿坊を予約していた。

チェックインでは住職が出迎えてくれ、色々の話を聞かせて下さった。

高山善光寺は長野の善光寺の別院で、ちょうどご開帳中の善光寺の御本尊とほとんど同じ御本尊に参ることができるとのことであった。

長野の善光寺は無宗派で、とは言え誰かがその管理をしなければいけないため、伝統的に天台宗と浄土宗が管理しているとのことであった。

一方、高山善光寺は、その管理を外部に委託していて、東京の会社が管理しているという。

現在は檀家もいなくて宿坊の運営のみとのこと。

寺という地域に根ざした仕組みを、現代においてどのようにサスティナブルなものにしていくか、という試みであるとのことであった。

なんとなく選んだ宿坊であったが、長野の善光寺にも縁を感じたので、いずれ訪れてみたいと思う。

住職と落合さんの展示について話し合う

住職に旅の目的を尋ねられたので、今晩は飛騨高山ジャズフェスティバルに行き、明日は日下部民芸館に行くのだと伝えた。

すると住職は、もしかして落合陽一さんですか?とおっしゃった。

住職も、日下部民芸館での展示が始まってすぐに訪れたのだという。

落合さんの展示の意図は何でしょうね?と尋ねられたので、落合さんやサロンの仲間と議論に上がる内容などを交えて、意見を交換した。

住職は、飛騨高山の土地に長く暮らして見えてきた、日本人のルーツや文化を守ることについての洞察を、落合さんが飛騨高山にやってきてわずかな期間で解像度高く捉えていることに驚かれ、また、そこから人間がこれからどのように生きていくのかの示唆を見出していることに、関心されていた。

チェックインの挨拶程度の雑談のつもりが、思いの外話し込んでしまい楽しい夜だった。

築150年の宿坊

宿坊は、築150年の寺をリノベーションしていて、水回りは綺麗に整えられ、共同のリビングやキッチンがあり、ホテルとゲストハウスの中間のような作りになっていた。

各部屋にシャワールームはついているが、浴槽のある共用の風呂場もあって、交代で使うスタイルであった。

飛騨高山の昼間は東京と変わらず暖かかったが、夜は涼しかったので、部屋に備え付けられたストーブがありがたかった。

布団はふかふかであたたかく、とてもよく眠れた。

朝のお勤め、社(やしろ)について

朝の静けさ

目覚めると、昨晩は真っ暗であった中庭に陽光が降り注ぎ、大変綺麗であった。

布団をたたみ、襖を開けて、しばらく中庭を眺めて静かな時間を過ごした。

読経と声明(しょうみょう)、喚起される怖れ

朝7時から、宿泊者が参加できるお勤めが催された。

本堂に行くと、法衣を来た住職が迎えてくれた。

参加者は私のほかに、外国人の旅行者が1名。彼女は日本文化に触れるために訪れたと言っていた。

住職の読経と声明(しょうみょう)を聞きながら、色々なことに想いを馳せた。

日常の喧騒から離れ、自分自身と対峙してみると、普段は隠れている不安や怖れ、例えば将来への不安だとか、今の自分は自分の人生を歩めているのだろうか、という考えが出てきた。

東京での日常は狂乱である。わけもわからず喧騒に踊らされて、自分自身を置き去りにしているのだと感じられた。

お経というのは、何世紀にもわたって人々に親しまれ、私のように日々の苦しさの中に隠れていた不安や怖れと向き合った人も、かつてきっといただろう。

人々は何を求めて教えを信仰し、勤めを行っていたのだろうか。

自分にとって、極楽とは何か

仏教を信仰する動機の中に、苦しみから解放されて極楽浄土に行きたい、というものがあるだろう。

私は、まだ住職の読経と声明を聞きながら、自分にとっての極楽浄土とはどんなものだろう、と想いを馳せた。

日々の喧騒に踊らされるのではなく、不安や怖れにとらわれるのでもなく、心は静かで、自身が自然の一部であり、万物と一体であると感じられる状態、それが自分にとっての極楽浄土というものでは無いだろうか。

最後に一緒に般若心経を唱えた。ガテ、ガテ、パラガテ、パラサンガテ、バーディソヴァカ。

装置としての社(やしろ)

お勤めのあとは、住職と他の参加者とともに、振り返りを行った。

私が上記のように考えたことを共有すると、住職は私の考えを肯定し、示唆のある話だと関心を示して下さった。

住職は、私の考えたように、自然と人間を分けて考えるのではなく、自分が自然の一部である、または一体であると感じることは、非常に大切なことだとおっしゃった。

神社仏閣や地蔵様、あるいは御神木など、社(やしろ)というのは、そのように感じられる装置としての役割があるのだ、と教えて下さった。

高山善光寺の宿坊への滞在はとてもよい体験だった。時間を作って1週間ぐらい滞在したいところである。

是非またゆっくりいらしてください、と住職に見送りいただき、宿坊をあとにした。

#偏在する身体交錯する時空間

落合さんの展示を見に日下部民芸館へ

高山の街並みは、それ自体が観光資源になっていて、大変美しかった。

小さな専門店が並び、昔の街道の姿をそのまま残しているようであった。

町中を流れる大小の水流は澄んで、朝の陽光に照らされて、きらきらと輝いていた。

日下部民芸館には少し早く着いたので、近くの喫茶店で時間を潰した。

店を切り盛りしていたご婦人は、近所の友人であろう客人とおしゃべりをしながら、機嫌よくコーヒーを出してくれ、お土産に、とさるぼぼの人形を下さった。

まるで近所のお家を訪ねたようであった。

遊びに来ていた手長足長

日下部民芸館に着くと、落合さんが展示の3Dアーカイブを撮影されていた。

日下部民芸館は、さながらパーティー会場で、これから訪れる愉快な客人らを、一足先に到着していた落合さんや手長足長、円空仏らが待っているというていであった。

民芸館の中は、ところどころワームホールがひらき、他の宇宙に繋がっているようであった。

魚をこねる

狩猟採集時代に生まれた手長足長は、その時代に暮らしていた人々の願いを反映しているようである。

つまり、遠くのものを掴み、どこまでも遠くに手が届き、知ることができるテナヅチと、一足で山を越え、どこまでも遠くへ早く行けるアシナヅチである。

彼らの存在が、狩猟採集時代の人々が、暮らしの中で見ていた景色を想起させる。

また、彼らの神々が、現代まで大切に扱われていることから、この土地の人々が自分たちの文化風習を、丁寧に受け継いで守ってきたであろうことが想像できる。

落合さんの作った手長足長は、獲った魚を持ち込んで、これをこねていた。フィジカルな魚を、デジタルの波に変換しているのだと言う。

手長足長は、物性物理の向こう側の世界に手が届き、マルチバースを自由に行き来できる存在として描かれていて、そしてそれは人間が、今目指そうとしている姿だと言えるだろう、と考えた。

水無神社を訪ねる

すいむ神社

日下部民芸館の展示を楽しんだあとは、昨日話を聞いた位山に行きたいと思ったが、自分の移動手段と残り時間では難しいと判断して、水無神社に参ろうと決めた。

高山駅からは、水無神社の最寄り駅である飛騨一ノ宮駅まで電車で移動することができるが、ちょうど良い時間の電車が無かったので、タクシーに乗ることにした。

高山市内にはあちこちにタクシー乗り場があり、タクシーが周遊してくれているようであった。

タクシー乗り場に停まったタクシーを見つけたので、「みなし神社までお願いします」と運転手に伝えたら、「あぁ、すいむ神社ね」とおっしゃった。

地元の人はすいむ神社と呼ぶのだと言う。

太平洋と日本海に顔を向けた位山

年配のタクシーの運転手によると、この辺りの人がみな水無神社に初詣に行くのだと言う。

水無神社の奥の院がある位山は分水嶺になっていて、位山からの流れは、一方は日本海、一方は太平洋に注いでいるとのことであった。

タクシーの運転手は、「神社の名前は水が無いだけど、水があるんです」と笑っていた。

「みなし」とは、もとは「水主」または「水成」であったと記されているものもあり、それならば元は水源を表していたのだと想像できるが、地元の人が「すいむ」と呼ぶのはなぜだろうか。

何か他に謂れがあるのかもしれないし、単に愛称なのかもしれない。郷土史などをあたればわかるだろうか。

先に述べたとおり、両面宿儺が位山に降臨したと言う伝承がある一方で、日本書紀では、大和朝廷から遣わされて両面宿儺を討ったとされる難波根子武振熊命(なにわねこたけふるくまのみこと)が、位山に登って、これから攻め入る飛騨高山を一望した、という記述もある。

大和朝廷が朝敵と考えた王朝が一望できるとすると、位山がその土地の人にも、土地の外の人にとっても、重要な意味合いを持つ土地ということが想像できる。

タクシーの運転手に「この辺りには山の神様を祀るような行事ごとは残っているんですか?」とたずねてみたが、なんだかはぐらかされた感じで、要領の得ない話になってしまった。

よく考えれば、仮に何か信仰の象徴である風習が残っていたとして、どこの土地から来たのかわからない、見ず知らずの人間に話すわけも無いのである。

都会の人間をして、「田舎は閉鎖的」と揶揄することがあるが、その土地の暮らし、文化、信仰を受け継いで守っていこうとするときに、よその土地の文化風習が入り込んで、混ざってしまわないようにするのは、当然のことのように思われる。

マルチバースを生きてきた人々

そのように考えると、時の中央政権が編纂した日本書紀の中で、両面宿儺が人々を苦しめる悪鬼であり、それを退治した難波根子武振熊命(なにわねこたけふるくまのみこと)を英雄視するのは中央政権の政治的都合だし、その逆もまた然りなのである。

水無神社が、天皇即位にあたって、一位の木で作った笏を献上する立場であったり、戦時中には熱田神宮の天叢雲剣の疎開先であったように、朝廷にとっても重要な役割を持っている。

また同時に、土地の人にとっても信仰の対象であるということは、神社というのは信仰の象徴であって、信仰の対象そのものではなく、飛騨高山の人々にとっての象徴的な意味合いと、中央政権にとっての象徴的な意味合いを接続し共存せしめている、一種の装置なのだと言えるのかもしれない。

それが社(やしろ)ということなのだろう。

かつての社(やしろ)が、巨石であったり、山そのものであったり、岩戸であったりしたものが、やがて御神体になり神社仏閣になっていった。

信仰となっていったのは儀礼化に伴ってであって、神的ななにか、土地に残った記憶、自分たちの守ってきた伝統や文化などと接続するための装置として、社(やしろ)をつくり、そこを訪れたのだろう。

私達は古来から、社(やしろ)によって接続されたマルチバースを生きてきたのだ。

祝祭その二、日下部民芸館、アフターパーティー

ワームホール囲炉裏を囲む寄り合い

落合さんの展示「偏在する身体交錯する時空間」の展示期間満了に際して、クロージングパーティーが催されるということで、参加するため再び日下部民藝館へ向かった。

ワームホールの空いた囲炉裏を囲み、馴染みの顔が集まってきたり、少し離れて知らない人の集まりがあったり、さながら村の集会場での寄り合いのようであった。

交通の発展によって、空間の水平移動は容易になり、通信の発展によって時間の水平移動もかなり用意になった。

そこに古くからある建物、民芸、文化などと、未来を示唆する芸術の息吹、時空間を縦に貫くものが交錯する寄り合いであった。

祝祭の身体性

アフターパーティの後半では、落合さんのDJで座敷から土間までダンスフロアになった。

音楽に身体を揺らしていると、その空間そのものが心地よいゆらぎをもって音楽やそれに呼応している身体と、一体になっていくような感覚を覚える。

手長足長も踊り楽しんでいるように感じられてくる。

時空間の交わる場所で、音、声、動作、光(炎)などを発して同期を図る、これが祝祭の身体性であるという閃きがあった。

祝祭と社(やしろ)のための、人間という装置

パーティをあとにして、鉄道に飛び乗り、東京への帰路についた。

空間を水平移動しながら、信仰の交わる社(やしろ)と時空間の交わる祝祭は本質的には同じ装置であるし、社(やしろ)をつくり祝祭を司る人間自身も、信仰と時空間を交錯させる一種の装置であると、言えるだろうと考えた。

存在そのものが装置であると同時に、私達は意図を持って社(やしろ)をつくり祝祭を司ることができる。

巨視的に見れば自然も人工物も人間自身もマルチバースに偏在する装置の一端でしかないし、微視的に見れば人間の日常生活、経済活動、文化芸術活動なども、すべて社(やしろ)をつくり祝祭を司ることの縮図であるという認識に至った。

社(やしろ)をつくり、祝祭を司る

先に述べた山田玲司先生の一番最初の講義の自己紹介で、「私は推しというものをもったことが無い。推しを持つ人によると、推しはいつもそこにいて決して自分を裏切らない存在である。それによって心身の安定をはかることができる。ということらしい。それを聞いて私は、私にとっての推しは自分自身の作品であり、作品を作ることで心身の安定を図っているのだと気づいた。なので私は作品を作るのだ」ということを述べさせていただいた。

それはそのとおりであるが、しかしなぜ推し的なものがあると心身の安定が図れるのかという根本の問いには疑問の残るまま作品を作っていたのであるが、つまるところ私は社(やしろ)をつくり祝祭を司ろうとしていたのである。

デジタルの肉体を手に入れて、両面宿儺になる

様々なデバイスやクラウド基盤が、身体と感覚を拡張してくれている。

私のデジタルの手は、どこまでも遠くにとどき、デジタルの足は、どこまでも遠くへ私を連れていってくれるだろう。

フィジカルの肉体と、デジタルの肉体が背中合わせになり、両面に顔を持った両面宿儺的な姿に、自分自身のイメージが近づいているのを感じる。

参考

マンガ「異形はつらいよ!よんぴくん」

https://portfolio.foti.jp/yonpi-1

山田玲司特別マンガアカデミー第1期生卒業制作展

https://ryma.foti.jp/

飛騨高山ジャズフェスティバル

https://hidatakayama-jazz.com/

宿坊高山善光寺

https://oterastay.com/zenkoji/

日下部民藝館

http://www.kusakabe-mingeikan.com/

三次元で振り返る #遍在する身体交錯する時空間

https://note.com/ochyai/n/n856dfa109579

般若心経の結びの真言を、「ガテ、ガテ、パラガテ…」と表現したのは、アレハンドロ・ホドロフスキー監督の2013年の映画「リアリティのダンス」

https://www.uplink.co.jp/dance/sp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?