ふるさと再発見 〜 海軍の秘密基地

今回は、「ふるさと再発見」と題して、我が故郷・熊本についてのご紹介です。

熊本県は、外洋から離れた九州の真ん中に位置し、自称「海軍通」の私自身、長らく「熊本には海軍に関する遺構はない」と思っていました。

ところが数年前、熊本県南部に位置する球磨郡錦町に、かつて「山の中の海軍航空隊」と呼ばれた秘密基地があったことが分かってきました。

本稿では、およそ6年前に、この地に建てられたミュージアムについて紹介し、後半で基地建設に至ったナゾに迫りたいと思います。

ミュージアムの概要

田園にたたずむ「ひみつ基地ミュージアム」は、太平洋戦争末期に造られた人吉海軍航空基地の歴史を学べる博物館です。

(Photo by ISSA)

2018年8月のオープン(注1) 以来、注目を集め、年間約1.5万人の見学者が訪れています。

(Photo by ISSA)

(注1) 地元の有志の方々が、2014年に発見された人吉海軍航空基地の見取図をもとに、私財を投じて調査・研究を重ね、このミュージアムの創建に至った

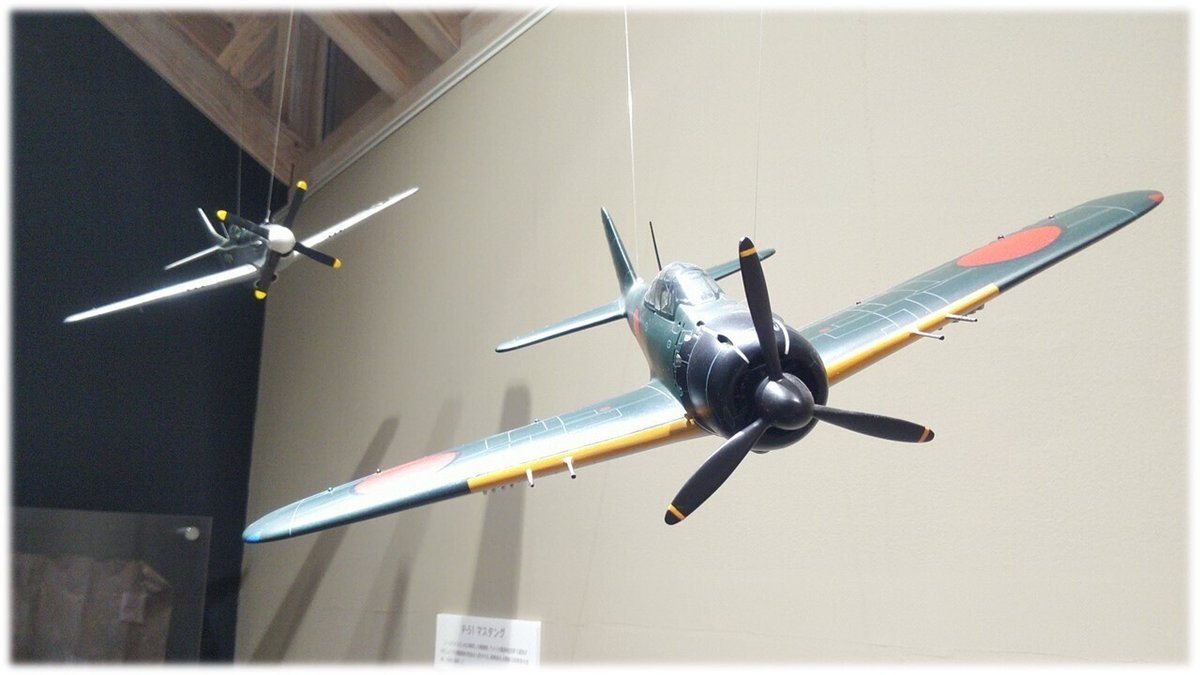

施設内は資料館になっており、基地・装備品・隊員に関する遺品などが展示されているほか、

(Photo by ISSA)

町はずれの山中で見つかった零戦(注2) の残骸などが展示されています。

(Photo by ISSA)

(注2) この零戦は、1945年6月、米軍11機に単機で挑み、旧西村の山中に墜落したという

(Photo by ISSA)

また、当時の人々の暮らしぶりをうかがわせる展示品に加え、ビデオコーナーでは、当時を知る人の生の声を聞くことができます。

(Photo by ISSA)

人吉海軍航空基地の沿革

1943年11月、海軍航空隊の中継基地として建設が始まり、長さ1,500m、幅50mの、当時としては珍しいコンクリート製の滑走路を備えた本格的な飛行場が誕生しました。

1944年2月、予科練の教育機関として人吉海軍航空隊が発足。翌年2月までの1年間に、なんと約6,000名もの練習生を教育(注3) しています。

(Photo by ISSA)

(注3) 第1期はエンジニアを養成し、第2以降はパイロットを養成した

九三式中間練習機

飛行訓練や整備実習には、九三式中間練習機(通称「赤とんぼ」)(注4) が使われました。2021年3月にオープンした新館には、「赤とんぼ」の実物大模型が展示されています。

(Photo by ISSA)

(注4) 練習機であることが目立つようにと、機体は黄色で塗装された

外気に晒されたコクピットをもつ複葉機は、古き良き時代のロマンを感じさせます。

(Photo by ISSA)

この基地は、熊本や八代方面からの鉄道によるアクセスもあり、更に航空機・兵器・発動機・自動車などの工場としての機能も兼ね備える海軍の一大拠点へと発展します。

(Photo by ISSA)

周辺の秘密基地

その後、日本の絶対国防圏が脅かされ始めると、この基地は1945年2月に教育機関としての機能を停止し、3月から本土防衛の拠点としての色合いを強めていくことになります。

空襲を避けて、鹿児島の国分基地から移動してきた特攻隊(注5) の訓練も始まります。

(注5) 練習機である「赤とんぼ」まで特攻に使われた。1945年7月、宮古島から出撃した「赤とんぼ」7機は、低空飛行をしながら米艦を攻撃し、1隻を撃沈、1隻を大破させた(羽布張り構造や、レーダーに映りにくい機体であったことが、逆に戦果に結び付いたという)

1945年3~5月、しばしば、米艦載機による空襲を受け、基地の地上施設は大きな打撃を受けると、7月、航空隊は解隊されて警備隊となり、この基地は地上決戦のための前哨基地へと変貌しました。

空襲を受けても戦闘・生産が続けられるようにと、建設が始まったのが地下施設と呼ばれるものです。

錦町の北西部から相良村の南東部にかけての広大な敷地に設置され、多くの地下軍事施設(作戦室、無線室、発電所、兵舎、倉庫、格納庫、トンネル、工場など)が50以上の施設が遺構として現存しており、九州最大規模だそうです。

地下軍事施設の全容は地元の人にも知らされておらず、まさに「ひみつ基地」だったこともあり、長い間、単なる防空壕だと思われていました。

地下施設の入口は土嚢を積み上げ、木の枝を刺して、外からは分からないようにカモフラージュされていたそうです。

しかし、先述のとおり、地元有志による調査・研究によって、実はさまざまな軍事目的を持った地下施設であったことが数年前に明らかになり、終戦から70年もの時を経て、歴史の謎が明らかになったのです。

ガイドツアー

この地下軍事施設のうち、魚雷調整場や地下作戦室・無線室、地下兵舎壕などは、ひみつ基地ミュージアムのガイドツアーで回ることができます。

九一式魚雷は、1931~45年に海軍に採用された、大戦中、ほぼ唯一の航空魚雷でした。

(Photo by ISSA)

魚雷調整場の区画はコンクリートで補強し、連接する通路は縦横に入り組んだ構造で、万一、魚雷が誤爆した時も周囲に延爆しないように設計されています。

地下兵舎壕の中には二段ベッドが置かれ、多くの予科練生たちが暮らしていたそうです。

戦時中の地下施設は、大方、荒削りなものが多い中、大変、しっかりした造りになっている印象です。

艦上攻撃機「流星」

こちらは、人吉海軍航空基地とは直接的には無関係ですが、ミュージアムには、日本で唯一残存する艦上攻撃機「流星」の風防が展示されています。

(Photo by ISSA)

「流星」は、1942年から量産された日本海軍の艦上攻撃機で、手狭な甲板を効率よく使えるようにするため、急降下爆撃も、水平爆撃/雷撃も、どちらにも使える機体という空母機動部隊からの要求に応えるために開発されたものでした。

より大型の爆弾を搭載できるように重量化された機体と逆ガル翼が特徴で、唯一、防弾装備を有する艦上攻撃機でした。

まとめ

日本の劣勢が色濃くなり始めた1944年2月、熊本の南部にある人吉盆地に、予科練の教育機関として海軍航空隊が発足し、年間6,000名もの航空兵を練成。

元々、熊本や八代からの鉄道アクセスもあり、多機能な海軍の一大拠点へと急速に発展。

しかし、絶対国防圏が脅かされると、1945年2月に予科練の教育を停止し、特攻隊の訓練が始まる。

米軍機による空襲を受けると、航空隊は解隊され、地上決戦のための秘密基地へと変貌した…。

(Photo by ISSA)

そして、「何故、この地に秘密基地が造られたのか」ということですが、一言でいえば、「当時、戦略的に重要な場所だったから」ということになります。

つまり、九州の各方面にアクセスが容易で、作戦資材や機密情報を集めやすかったことに加え、

本土決戦で南から上がって来る米地上部隊を迎え撃つには最適の立地であったという訳です。

(Photo by ISSA)

もし戦争が長引いていたら、九州本土も沖縄のように多くの市民が犠牲になるような地上戦になっていたかも知れません。

薩英戦争で郷土の荒廃を味わった東郷平八郎は、「海から来る敵は海にて防ぐべし」と言っていますが、

外敵を、地上の秘密基地で迎え撃つのではなく、できるだけ海の向こう側に押し留めておくことが、日本の外交・防衛の採るべき道 ーーー

そんなことを、山の中にひっそりと佇む「ひみつ基地」の遺構が、伝えてくれているような気がしました🍀