日本海軍発祥之地「美々津」を訪ねて

今回は、宮崎県北部の太平洋に面した日向市美々津町と、日本海軍発祥にまつわるお話となります。

(Created by ISSA)

美々津(みみつ)という地名は、その昔、神武東征(注1) 御舟出の港として御津(みつ)と呼ばれていたことに由来するそうです。

(注1) 神武東征については、こちら☟

日本海軍発祥之地

神武天皇の皇軍は、現在の宮崎市にある皇宮屋(こぐや)(注2) を発ち、日向市にある美々津の港から船に乗り、瀬戸内海から紀伊半島方面を目指しました。

(注2) 神武天皇が東征するまで過ごした宮居の跡(現・皇宮神社)

(Photo by ISSA)

そうした伝承から、「皇軍が初めて船出をした場所」という意味で日本海軍発祥之地といわれています。

(Photo by ISSA)

写真左手の記念碑は、高さ10mを超える巨大な石塔で、八紘之基柱(注3) と同じ日名子実三(ひなこじつぞう)が設計し、皇紀2600年(神武天皇の即位から2600年)記念事業の一環として、1940年に立磐神社境内に建立されました。

(注3) 八紘之基柱については、こちら☟

波涛を象った石塔の前面中央には古代舟が配置されており、石塔中央の文字は、時の内閣総理大臣・米内光政(注4) により揮毫されたものです。

(注4) 終戦時は海軍大臣の職にあり、戦後、海軍再建への道筋を作った☟

この碑は、戦後、進駐軍によって破壊されましたが、1969年に地元有志の強い要望により、海上自衛隊などの協力を得て現在のように復元されました。

立磐神社

立磐神社は、伊弉諾尊が黄泉の国から逃げ帰り、穢れ(けがれ)を払おうと行った禊(みそぎ)の際にお生まれになった水の神・住吉三神(注5) を祭神としています。

(注5) 底筒男命、中筒男命、表筒男命の三神の総称

神武東征御舟出にあたり、航海の安全を御祈念されたことにちなんで、第十二代・景行天皇の御代に創祀されたといわれています。

(Photo by ISSA)

その後、1578年の薩摩・島津氏と豊後・大友氏による耳川の合戦の戦火より社殿等が消失しましたが、1623年に再興され、1934年に境内の拡張や社殿の修築が行われました。

境内には、神武天皇が座られたという神武天皇御腰掛の岩があり、この岩が御神体と崇められています。

(Photo by ISSA)

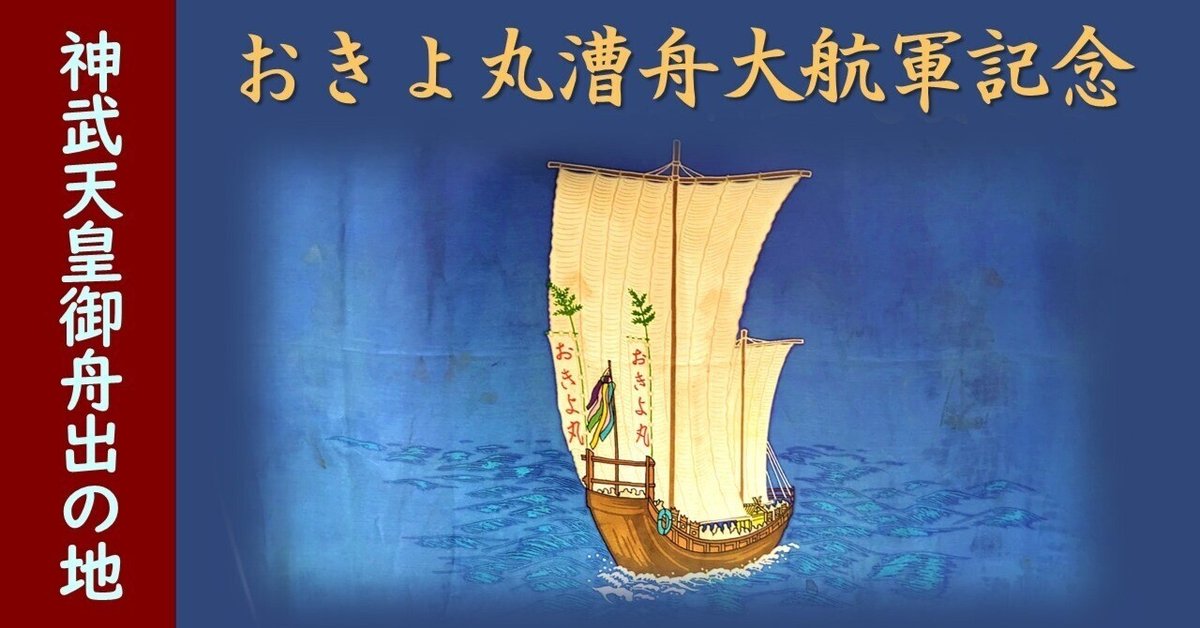

「おきよ丸」漕舟大航軍

美々津に辿り着いた神武天皇一行は、船も完成し、出航日を決めて風待ちをしていたところ、天候が良くなったことから急遽日程を繰り上げ、八月一日の夜明けに御船出ということになった。その日、寝入っている人々を起こしてまわる「起きよ、起きよ」の声が美々津に響いた。

1940年4月、同じく皇紀2600年記念事業の一環で、全長21m、二人漕ぎの櫓24挺と帆を備えた古代船が建造され、この故事にちなんで「おきよ丸」と名付けられました。

(Photo by ISSA)

この船は、西都原古墳群から出土した船型埴輪をモデルに作られました。

(Photo by ISSA)

この年、「おきよ丸」は124名の乗組員とともに、実際に美々津から大阪に向けて航海(漕舟大航軍)を行っています。

(Photo by ISSA)

出港から12日目の朝、「おきよ丸」は大阪に到着。その後、解体されましたが、船体の一部は日向歴史民俗資料館に収蔵されています。

(Photo by ISSA)

実寸大の「おきよ丸」のレプリカは、宮崎市内の宮崎神宮境内で観ることができます。

(Photo by ISSA)

(Photo by ISSA)

美々津伝統的建造物群保存地区

美々津町は、日向と京阪神との経済・文化交流の拠点として、江戸~明治時代に全盛をきわめました。

(Photo by ISSA)

町並みは、今なお当時の面影を残しており、建物は、虫籠窓や京格子をはじめ、通り庭など、京都や大阪の町家造りを取り入れたものとなっています。

(Photo by ISSA)

日向歴史民俗資料館

町の一角にある歴史民俗資料館は、幕末期に建てられた廻船問屋(注6)「河内屋」を復元したもので、内部を見学することができます。

(Photo by ISSA)

(注6) 遠隔地との交易を千石船(せんごくぶね)で行っていた商人のこと

当時は、耳川の上流で生産された木材・木炭等を関西に出荷し、帰りに関西の特産物や工芸品を持ち帰って商売するなど、町はかなり賑わっていたようです。

(Photo by ISSA)

屋敷は、屋根裏の骨組みに造船技術が使われているほか、二階は床高を違えたり、神棚の上を歩けない構造になっており、箱階段や隠し階段も存在していて、大変興味深いものでした。

(Photo by ISSA)

おわりに 〜 日本海軍の末裔として

「海上での国防を任務とする軍隊」

という狭義の海軍の定義からすると、

一般的には、江戸末期に創設された

幕府海軍が、近代日本海軍の発祥

と考えられていますが、

連綿と受け継がれてきた

広義の日本海軍を大局的に俯瞰すると、

概ね、次のようになります。

(Created by ISSA)

海上自衛隊の発足から70余年ーーー

先人らの血のにじむ努力によって

海軍と国民は両想いになれたけど、

天皇には片思いのままです。

戦後、GHQの占領政策によって

天皇は海軍から遠ざけられて

しまいましたが、

イギリス海軍が、今なお

「His / Her Majesty's Ship」

(国王/女王陛下の軍艦)

と名乗っているように、

天皇/国王と海軍は、いずれも

外交活動の一翼を担う

という意味で、

本来、密接な関係にあるものです。

これからも、日本海軍が

「His Imperial Majesty's Ship」

(天皇陛下の軍艦)

と名乗ることは

許されないでしょうが、

常に世界平和(八紘一宇)と

国民の安寧を祈り続けてきた

歴代天皇の大御心

(Photo by ISSA)

その想いを実現させる

国際秩序の番人(Enforcer)

であり続けたい

それこそが

神武天皇の皇軍として発祥した

日本海軍の末裔としての

スピリットである

日本海軍発祥之地を訪れて、

そのような思いを

新たにしました🍀