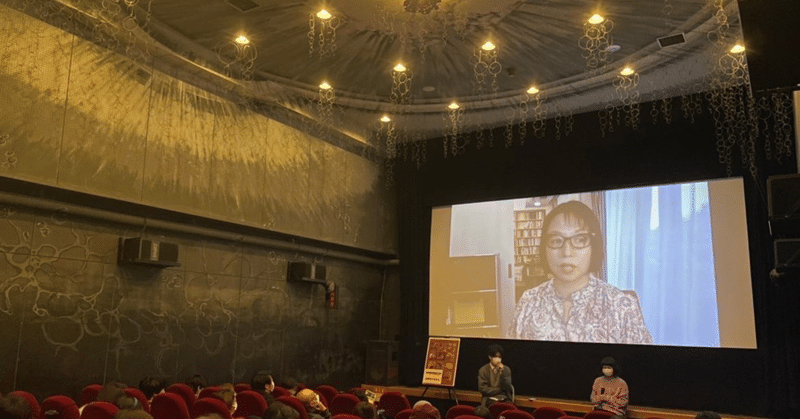

『ハム・オン・ライ』山崎まどかさんとのティーチイン!

2022年2月27日『ハム・オン・ライ』の上映後に行った山崎まどかさんとのアフタートーク!

もう1年前なの懐かしいですね…。

『ハム・オン・ライ』は何回か鑑賞したのですが、初めて観たときよりも、2回目、3回目と観たときにだんだんと面白さが見えてきた…という印象がありました。この回の上映にも足を運び、上映後に山崎まどかさんのお話を聞いて、よりこの映画への理解と面白さが深まりました✨

山崎まどかさんが語る『ハム・オン・ライ』のお話、ぜひ最後までお読みいただけたら嬉しいです。(かんな)

チア部:長谷川町蔵さんとの共著で、アメリカの青春映画を中心に取り上げた「ヤング・アダルトU.S.A.」(2015)などを書かれたコラムニストの山崎まどかさんをゲストにお迎えしてトークショーを行います。よろしくお願いします。

山崎さん:よろしくお願いします。山崎まどかと申します。

チア部:ちょうど私たちが大阪で上映する準備を始めたときに、『ハム・オン・ライ』を観たという山崎さんのツイートを見ました。最初はどういったきっかけでこの映画をご覧になったんでしょうか?

山崎さん:この間サンダンス映画祭がすごく話題になっていたときから観たいなと思っていたら、MUBIという配信サービスで配信があったので、嬉しく観たのが最初です。

チア部:山崎さんは、この映画のどういったところが面白いと感じましたか?

山崎さん:私はアメリカの青春映画や中学や高校などの学校を舞台にした映画をずっと自分の研究対象として観てきたんですけど、この映画も小さい町の、ちょうど大人になりかけの思春期の男の子と女の子たちの話ですよね。最初はみんなプロムに行くのかなと思ってたんです。若い子たちが正装をしてどこかに行って、何か特別な瞬間を待っているみたいな、ワクワクするような感じがしたんですけど、だんだん中盤から不穏なことになってきて、どうやらプロムじゃないぞと。何なんだと言うと、モンティースっていう地元のすごくダイナーカフェでの、小さなダンスパーティーだったということがわかってくる。なおかつ、ダンスパーティーなんだけど、何かもっと大きな意味合い…多分地域的にはプロムと同じような意味合いがあるということがわかってくる。地域の子どもたちが、大人になるためのイニシエーションとして参加しなければならない儀式。そういう儀式が、この映画ではすごく小さい形で行われることの面白さを感じました。

チア部:映画の中盤で雰囲気がガラッと変わるきっかけである儀式・イニシエーションについて、特にアメリカ文化のものに山崎さんはお詳しいと思いますが、この映画での「イニシエーション」の後、子どもたちが出ていったり町に残ったりしたことをどういうふうに捉えたのかお聞きしたいです。

山崎さん:小さいコミュニティで行われるプロムのような行事は男女が対になって参加するのがしきたりですが、それはある種、異性愛が支配する大人の世界への参入の儀式になっているんですよね。この映画では、それがすごく小さなところで行われているせいか、対になる男女の数も少ないし、ほとんど地元の青年団の入団式ぐらいの感じでやっていますね。だからこそ、社会的というよりは土着的な怖さを漂わせていて、それがこの映画の特徴的なところだと思います。プロムという華やかなものとは違う、しかも見ていると参加した男女が消えていってしまう。社会を回していくためのシステムに、大人になってから参入するため若さを生け贄にする儀式という恐ろしさ。確実に脱落者がいるというのも怖い。実際映画の中盤以降は、モンティースでのパーティーで脱落した人たちの話になっていきますよね。

チア部:外に出て行った人たちの話はそれから描かれなくなりますからね。

山崎さん:男友達に置き去りにされた子に至っては、親にも捨てられてしまう。社会の役に立たないなら捨てていいと言ってるみたいなシーンで、不気味ですよね。映画のキャッチフレーズにデイヴィッド・リンチの名前が出てたんですけど(“青春 ミーツ デイヴィッド・リンチ”)、民話を元にしたジャック・ドゥミの『ハメルンの笛吹き』(1972)とか、『ウィッカーマン』(1973)とか、最近だと『ミッドサマー』(2019)とか、そういう映画と似たような暗い魅力があって、そこが面白いなぁと思いました。子どもたちが消えていっちゃうところとか、脱落した子どもたちが町に残っているところからは、いろんなことを考え得るんですよね。いなくなっちゃった子どもたちはどこに行ったのか?違う次元の同じ町にいるのかもしれないし、全く違う都会に出て行くというメタファーなのかもしれないし、都会ではなく別の世界に行っちゃったのかもしれない。そして、取り残された子どもたちはどうなってしまうのかという怖さ。私がこの映画を初めて観た時に連想したのは、A・M・ホームズの「知っておくべきこと」という日本では未訳の短編です。ある日学校に行くと、「知っておくべきこと」と書かれたパンフレットが配られるのですが、主人公の少女はたまたまその日耳の病気で学校を欠席していたために一生その「知っておくべきこと」を知らずに生きていくというストーリーです。みんなワンチャンスにかけていて、それに失敗したらもう大人になれないとか、日本で生きているとそれが顕著なので分かってもらえると思うんですが、社会の不文律とか見えないルールとかが存在していて、そういうことがわからないままに生きていくんじゃないかという不安。『ハム・オン・ライ』ではそんな不安を、すごくポップに描いているなと思いました。

チア部:車椅子の男の子は、途中でけがして儀式に参加できず、最後お母さんに置き去りにされるという。スタートラインにそもそも立てない人たちが描かれていて、そういう怖さを感じますよね。

この映画が心に残ったお客さんに、この映画と併せて観ることをおすすめしたい映画はありますか?

山崎さん:『スターフィッシュ』(2018)というカナダの映画なんですが、『ハム・オン・ライ』を気に入った人はみんな好きだと思います。親友が亡くなって、故郷の町に帰った女の子が、その親友がやっていたカフェの2階にある彼女の自室に潜り込んで一夜過ごして翌朝目を覚ますと、世界が終わっているっていう話なんですよ。怪物が町を襲っていて、亡くなった親友がその怪物を呼び寄せてしまったみたいなんですね。その怪物から町を救うためには、彼女が作ったミックステープを集めないといけない。何となくその世界観が似てますよね、事件が小さな町で起こるということ、思春期の不安と大人になっていくことの不安、そういうものが一体となっている感じです。かつ『ハム・オン・ライ』では、パーティーが行われるモンティースのいなたい感じのディテールが面白かったんですけど、『スターフィッシュ』の親友の部屋のディテールもすごく面白い。きっと『ハム・オン・ライ』を観た人は好きになってくれると思います。

チア部:では、お客さんからの質問をいくつかお聞きしたいです。

山崎さんご自身はどんな場所で、どんな学生時代を送っておられたのかをお聞きしたいです。

山崎さん:私は、東京の三鷹市にある私立校に小学校4年生から高校卒業までずっと通っていました。学校から吉祥寺に出て、吉祥寺から家に帰るといった生活でしたね。演劇部で脚本を書いていて、大人になったときに『ドニー・ダーコ』(2001)という映画を観たときに、自分が高校のときに書いていた脚本とそっくりだったので驚いたという…。そんな高校生活を送っていました。

チア部:大人になることを待ち遠しく思っているティーンエイジャーが出てくる青春映画は珍しい気がしたのですが、山崎さんはどういう風に感じましたか?

山崎さん:この映画は、大人になるということが過大評価されている環境にありますよね。お父さんやお母さんが、大人になるといかにも素晴らしいことが待っているよ、というようなことを言っている様子が見受けられます。お姉さんからの手紙にも、具体的なことは何も書いていないけれども、人生は素晴らしいと言っているんですよ。大人になることは素晴らしいって。

何の根拠も証拠もなく、大人になるということは素敵だと子どもたちは信じこまされているんですけど、そういうことに関しては、現実の世界でももっと巧みな形で宣伝されているところがあると思うんです。大人になることを待ち遠しく思う反面、いま手にしているものを失う怖さもある。でもそこに描かれている大人像で映画も変わってくる。仕事をしたりとか、結婚して子どもをもつことが待ち遠しいと思う人と、自分の人生が自分のものになって、それを自分がコントロールできて、好きな場所へ行って好きなことができるようになるだろうから大人になりたいっていう人ではずいぶんと違う。『ハム・オン・ライ』は割と前者で、社会に組み込まれていくことがいいことだと思わされているというようなところがあるのかなと思いました。

チア部:主人公の女の子が最後、町に残る形で終わっていくんですけど、地元の町っていうのを改めて見渡して、住んでいる人たちや起こっていることを初めて認識できたような形で終わっていったように感じました。だから、この町に残って生きていく良さというのも伝わってきたのですが、その点に関してはどのように感じましたか?

山崎さん:そうですね、アメリカの青春映画のラストは圧倒的に町を出ていくことの方が多いんですよね。

でも、この映画に出てきた子どもたちが消えた先は、都会かどうかは分からない。この監督はアメリカの郊外ロングアイランド出身なんですよね。ハル・ハートリーがこの映画をすごく評価しているというのは、彼自身が同郷だからというのもあると思うんですけど。ロングアイランドはニューヨーク州だけれども、マンハッタンみたいな島じゃなくて、本土のほうにあるんです。都会が近くにある郊外の町っていう雰囲気もあると思うんですよ。

ただパターンに乗って都会に出て行くとか、大学に行くというのが必ずしも全部じゃないみたいなの風潮は最近ありますよね。地元に残るのも選択肢だという。

でもこの町に残って本当にいいのかっていうのは、分からない。あぶれた組の人たちを見ていると本当に切ないですよね。都会への脱出パターンにも乗れないんだけれど、ここから逃げ出すこともできないという閉塞感も感じる。でもそれで全部どん詰まりじゃない。映画だからそこはオープンエンディングにして、何かヘイリー(町に残った子)の人生で決定的なことが起こったようにも見えるけれども、本当はそうじゃないかもしれないというような、ふんわりとした終わり方のようにみえます。

チア部:山崎さんは『ハム・オン・ライ』という映画のタイトルをどのように解釈されていますか?

山崎さん:『ハム・オン・ライ』って要するにサンドイッチのことで、すごく一般的な言葉なんですけれども、「ハム・オン・ライ」で検索すると、ブコウスキーの小説のタイトルが真っ先に出てくるんですよね。普遍的なんだけれども、それがホットドッグでもハンバーガーでもなく、ハム・オン・ライ(ハムサンドイッチ)だっていうことにローカル性を感じます。この映画の良さと似通った、普遍の大きいコマーシャルなところに寄っているんじゃないというような、この映画のスタンスのようなものをすごく感じます。

チア部:たしかに監督の出身地のところのきっかけではあるのかな、というのは今感じましたね。

山崎さん:ローカルな感じ、インディー映画の良さみたいなものを感じる部分はありますよね。

チア部:11日の上映のときに、監督とティーチインをした際に監督自身、アメリカの文化として地元から出ていく、独り立ちしていく、というのが大人になっていくときの分岐点として問われているのに対して疑問を持っていたということをおっしゃっていたので、やっぱり地元と地元を出ていくことが映画によく表れているなと感じました。

山崎さん:昔は、都会でないと自由になれないというような雰囲気があったと思うんですけど、今はちょっと違うとらえ方をしている映画が多くなってきていますよね。『恋人はアンバー』(2020)という作品の主人公は同性愛者の女の子と男の子なんですけど、女の子が男の子を都会に送り出して、彼女がコミュニティのある故郷に残るというシーンがあって、それが必ずしも否定的に描かれていない。そのコミュニティの内部に彼女のような異端者が当たり前に生活しているということが、地元における救いになるんじゃないか、彼女が周囲を変えていくんじゃないかと想像させられるようなラストでした。今は都会に行かなくてもすごくローカルなところで自分を発揮できる。希望を見出せる。そんな時代なのかなとも思います。

チア部:最後に、『ハム・オン・ライ』にでてくるティーンエイジャー世代の人たちに何か観ておいた方がいい映画だったり、何かクリエイティブなことをしたいと思ったりしている方々にメッセージがあればお願いします。

山崎さん:『ハム・オン・ライ』は不穏な部分もあるけど特別な一夜を描いた映画で、私は映画を観ること自体が特別な体験なんだと思っています。今日みたいに学生たちが主催して、自分たちで上映許可をもらって、字幕をつけて、こういう風に上映された映画を観るっていうのは特別な体験だと思っている。『ハム・オン・ライ』はまた、何らかの形で上映機会があるかもしれないけれども、こういう形ではないだろうし、明日配信やDVDで観ることができる映画じゃない。そういう映画を今日ここに観に来たことがすごく特別な体験になるんですよね。同じ映画を観ても他の人には繰り返せない体験。そういうものが何かをするきっかけだったり、何か自分のことを考えたり、クリエイティブなことをしたりする、自分はこういうことをやってきたんだという勇気になると私はすごく信じています。

チア部:ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?