本部御殿手の取手(3)ー能動柔術と受動柔術ー

昨年、本部御殿手の取手の特徴について(1)と(2)の2つの記事を書いた。

・本部御殿手の取手(1)ー座技と立技ー

・本部御殿手の取手(2)ー対当身と対掴み手ー

上記で、筆者は本部御殿手の取手には座技がないこと、また敵に手首等を掴まれてから技を掛け直す「対掴み手」技法もほとんどないと論じた。

これは座技を基本とし、「合気上げ」に代表されるような対掴み手技法を重視する大東流合気柔術やその分派の合気道や八光流とはいちじるしい対照をなすものである。

空手家の多くは投技や関節技といった柔術技法にそれほど詳しくないので、こうした流派間の相違についてはあまり知られていないかもしれない。このような相違について、大東流の武田惣角の子息の武田時宗宗家は以下のように語っている。

───大東流における「合気」の意味についてお伺いしたいのですが。

武田 大東流の中の「合気」とは、結局後の先なんですよ。後の先を簡単に「合気」と言っているのです。先先で言ってるのは「気合」です。「気合」がなければとても相手に対せないですよ。

警察は柔術(気合、攻撃型)ですね。攻撃する、つまり護身でない、積極的な柔術でないとできないのです。「合気」という言葉は使いません。あくまでも柔術なのです。

実際に警察官が犯人を逮捕する場合は、縄をかけたり手錠をかけたりしなければならない。手を掴んでみろ、胸を掴んでみろなんてことは絶対やらない。後の先ではだめなのです。自分から攻撃していかなくてはならない、逃げた犯人を追いかけて捕まえなくてはいけない。先手をかける。こちらからかかっていかなくてはならない。「気合」で押さえる。

「合気」となりますと相手が攻撃してきた時の護身ということになる。この二つをごっちゃにしてはいけません。

上記によると、大東流の合気は「後の先」である。つまり相手が攻撃したときに使う護身術である。自分から攻撃をしかけるような、あるいは警察が犯人を逮捕するために使うような攻撃的、積極的柔術ではない。そうした柔術は気合を使う「先先」である。犯人に手を掴んでみろ、胸を掴んでみろなんてことは警察はしない。

「先々の先」、「先の先」、「後の先」というのは剣術でよく使われる用語である。もとは直心影流に由来するという説をどこかで読んだことがあるが、筆者は確認していないので詳しくはしらないが、確かに明治期の直心影流の文献でこれらの用語が使われているのは読んだことがある。

これらの用語が何を意味するのかは流派や個人によっても解釈が異なるが、一般的には以下のとおりである。

先々の先:自分から先に攻撃する

先の先:敵の攻撃に同時に反応する(カウンター)

後の先:敵が先に攻撃してから対処する

これに従うと、大東流の「対掴み手」技法は、敵に手首や胸ぐらを掴まれてから対処する「後の先」である。

時宗宗家は両者の相違を、

・柔術対護身術

・気合対合気

・「先々の先」対「後の先」

といった用語で対比させている。さしあたり、筆者は両者を「能動柔術」と「受動柔術」と概念化することにする。

また、時宗宗家は以下のようにも語っている。

「合気」というのは先先の勝ではないのです、相手に突っこまれた場合とかの後の先です。大東流はみな後の先です。

今日では大東流も様々な会派に分かれていて、技法的にも武田惣角以降の各師範の思想が反映されているので、「大東流はみな後の先」という主張にすべての会派が納得するかはわからない。しかし、基本的にはその通りだということは概ね了解されるであろう。

時宗宗家によると、植芝盛平が教わった技も護身術だったという(262頁)。それゆえ合気道も「受動柔術」の範疇に入ることになる。また、当身(打撃技)は法律で禁止すべしと唱えた八光流も受動柔術なのは言うまでもない。

八光流には掛け手というものはない。初段技の八光捕から二段、三段、四段、師範技のことごとくが取り手のみであり、相手の暴力にたいする受動的な技である。

上記でいう「掛け手」とは自分から攻撃を仕掛ける技、「取り手」とは相手の暴力に対して受動的に反応する技という意味である。八光流にはこの受動技しかないという。

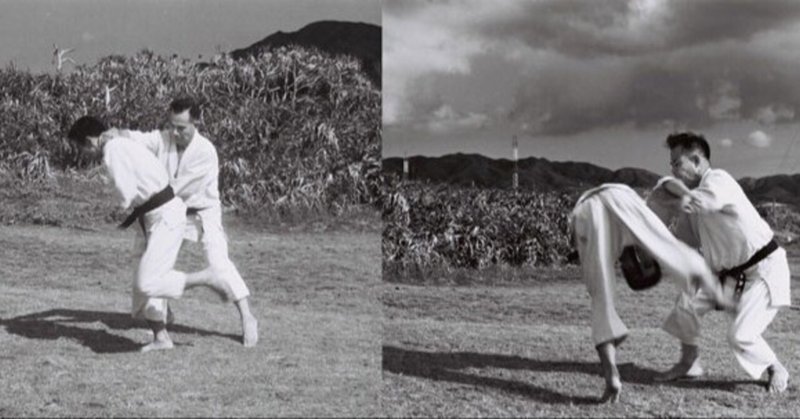

では、本部御殿手はどうか。本部御殿手は本部朝勇が戦手と呼んでいたように、攻撃型の武術である。攻撃型というのは文字通り、本部御殿手には、一般の空手にあるような上げ受け、横受け、下段受けといった受け技がないのである。技は基本的に先制攻撃かカウンター、つまり「先々の先」か「先の先」しかない。

本部朝基の本部拳法には、受け技はあるし、取手も胸ぐらを掴まれたときの対処技もある。

本部朝基は「唐手は先手である」と明言していたが、兄の本部朝勇のほうがより攻撃的なのである。

思想的には、「一の太刀を疑わず」、「二の太刀要らず」という示現流に近いと言える。基本的に攻撃に特化しているのが本部御殿手である。

もちろん取手は相手を傷つけずに取り押さえるときに使う技であり、その点では敵を打倒するために行使する突き蹴りよりも受動的であるとは言える。しかし、敵に手首や胸ぐらを掴まれてからはじめて反応する「後の先的な技」はほぼないという意味では、本部御殿手の取手は「能動柔術」の範疇に入るのである。

それゆえ、本部御殿手は大東流やその分派とは思想的、技法的には対極に位置する流派なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?