空手と兵法

以下は筆者が親戚の故本部朝勝氏より聞いた話である。

あるとき、本部朝基が辻(チージ)の遊郭で、待ち伏せに遭い、襲われたことがあった。掛け試しで本部朝基に負けた人物だったのかもしれない。一人では勝てないと思ったのか、その人物は仲間を呼んで複数で本部朝基を襲撃しようと企んだ。

本部朝基もさすがに敵が複数では多勢に無勢、これは不利とみて脱兎の如く逃げ出した。すると、その連中は「本部ザールーが逃げたぞ! 逃げすな、追え!」と叫びながら、四方に分かれて本部朝基を探した。

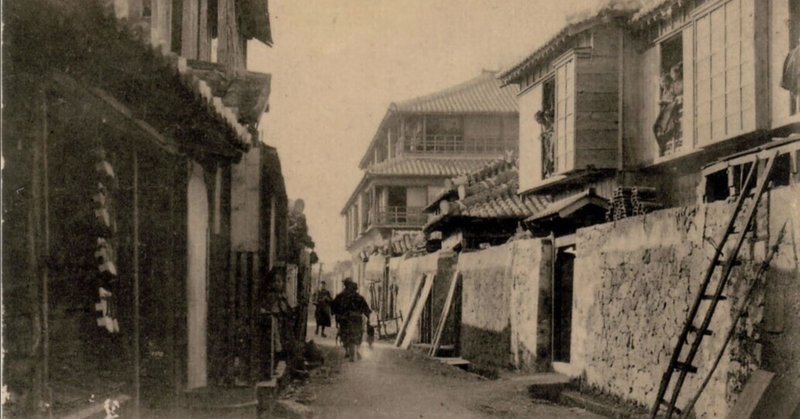

当時、辻は建物を高い石垣で囲い、道幅も狭く迷路のように入り組んでいたので、一端見失うと、探すのはなかなか骨が折れた。

「どこだ、サールーはどこに行った!」

「こっちにはいない。そっちにいるか!?」

ここで逃してはならじ、と思ったのか、敵も必死である。手分けして迷宮のような遊郭街をくまなく探した。

さて、本部朝基はどうしていたかというと、実はまだ辻に潜伏していた。こっそり物陰に隠れて、その様子を見ていたのである。そして、敵がバラバラに散らばったのを見届けると、物陰から現れて、一人になっている敵を一人ずつ倒していった。こうして難なく窮地を脱することに成功した。

このエピソードの教訓は何であろうか。それは「空手(唐手)は兵法である」ということである。兵法(へいほう、ひょうほう)には武術の意味もあるが、「軍事学」という意味もある。

本部朝基語録に、「合戦は計略である」という言葉がある。上記の場合、本部朝基は最初わざと逃げて敵の戦力を分散させ、個別に倒せる状況を作り出した。

空手は単に体格差とか腕力差、あるいは彼我の人数差だけで勝負が決まるのではない。作戦、戦術によってたとえ劣勢でもこちらが勝つ方法はある、ということをこのエピソードは教えてくれている。

もちろんここでいう空手とは、ルールによって規制されたスポーツ競技としての空手ではない。武術としての古流空手のことである。

本部朝基はしばしば力一辺倒の空手家のように思われがちだが、このように知恵を駆使することにも長けていた。ちなみに、本部流の正式名称は日本傳流兵法本部拳法と、「兵法」の文字を含んでいるのは、彼がこうした知恵による戦いも重視していたからであろう。

(本部朝勝談、2010年11月18日)

出典:

「兵法」(アメブロ、2016年8月12日)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?