御殿

御殿(うどぅん)とは、琉球王家の分家の称号である。日本の宮家に相当する。御殿のもともとの意味は王族の屋敷のことで、そこからさらに、その屋敷に住む当主その人、あるいはその家柄をも指すようになった。

琉球王国末期には、28家の御殿があった。当然、その建物も同じ数だけあったはずだが、残念ながら廃藩置県以降の取り壊しや第二次世界大戦の被害によって現存する建物は一つもない。

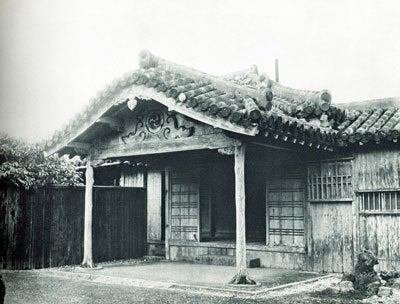

ここに紹介するのは鎌倉芳太郎が戦前撮影した御殿の写真である。

上の写真は宜野湾御殿(尚泰王次男)の玄関の写真である。玄関の屋根は唐破風の様式になっている。唐破風は首里城正殿にも使われている。ただ、首里城の唐破風は唐玻豊(からはふう、カラハーフ)と書く。「破」という字が縁起が悪いから「玻」(ガラスとか水晶の意)の漢字を当てているのである。

首里城以外で、唐破風が住宅に使われたのは御殿の建物だけだったのではないであろうか。おそらく沖縄では唐破風は王家の象徴だったのかもしれない。上の唐破風の軒下には、宜野湾御殿の家紋が彫刻されている。

下の写真は読谷山御殿(尚敬王次男)の正門と石塀、並びに表座敷の写真である。この読谷山御殿の石塀はとりわけ立派なもので、戦前有名であった。

沖縄では屋根付きの門をヤージョーと言った。ヤージョーの建築には制限があって、御殿など一部に限られていた。

表座敷の屋根は沖縄の伝統住宅では一般的な寄せ棟造である。これは台風に強いとされ、沖縄の住宅ではよく使われた様式である。

沖縄の伝統住宅では、本土でよく見かける切り妻屋根は少ない。また台風で飛ばされないように、瓦は漆喰で固定されている。瓦屋根は士族屋敷の象徴で、廃藩置県以前は庶民の家では瓦は使用できず、もっぱら茅葺きであった。

出典:

「御殿」(アメブロ、2016年5月4日)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?