武術の復元

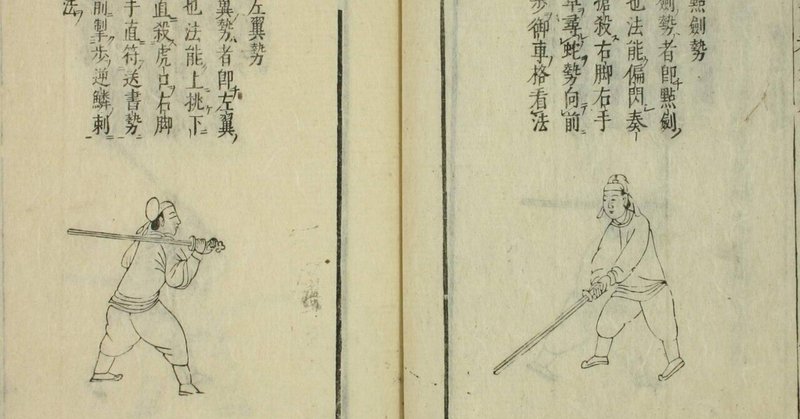

近代以降、東アジアでは多くの伝統武術が失われた。しかし、今日、ネット上では様々な人が失われた武術の復元を試みて発表している。日本だけでなく、中華圏でもそうである。下の動画は、中国の『武備志』(1621)からの剣術の復元動画だそうである。

文字や絵だけ見ていても、今ひとつ想像できなかった技の様子が、こうして実演を動画で見ると、なるほど、確かにこのようなものだったかもしれない、と納得してしまう。

先日、御座楽の復元の話を記事で紹介したが、筆者は未見だが、『御座楽復元研究会調査研究報告書』という書籍が、沖縄県から発行されているらしい。伝統芸能の復元もしっかり調査した上で行えば、学術研究の対象になるわけである。

しかし、武術の復元の場合、その大半は個人によるものであり、しばしば非学術的な手法によってなされる。「非学術的」というのは、どうも「仮説と事実の区別」という近代学問の基本原理がクリアされていない事例がしばしばあるからである。

復元はどんなに緻密に行ってもそれは一つの仮説である。武術の場合、伝書記載の文字や絵図から実際の動きを想像するわけだが、おおざっぱな動きは知り得ても、細かいニュアンスはそこからは知り得ない。

特に日本武術の場合、伝書に「口伝有り」と書かれていて、実際の動作は秘伝として口頭で伝授することになっている場合が多い。これは技を盗まれないための用心である。

もちろん復元にあたって、実際にこうした点を注意している人もいる。しかし、自らの思い込みが強すぎて、復元はしてみたものの、仮説と事実を同一視しているような事例も見受けられる。それゆえ、復元に当たっては以下の点を気をつけたい。

・復元は仮説であって実際の伝承と同等の価値を有しえない。

・復元したものを実際の伝承と偽ってはならない。

・復元したものを根拠に、実際に伝承されている流儀を批判してはならない。

そもそも復元した武術に無形文化財や文化遺産の価値はない点を理解しなければならない。

筆者は詳しくは知らないが、失伝した流派の伝書から技を復元して、いつの間にか、その流派の宗家を名乗っている人もいるそうである。

さらに、自分が復元したものにどんなに自信があっても、それを根拠に現存流派に対して批判をしてはならない。

こうしたことを書くのは、復元を試みる人は人一倍研究熱心であるが、その熱意が勢い余って、激烈な他流批判になる場合があるからである。

「某流派では初伝しか伝わっていない」、「某流派は技が変質してしまっている」云々。批判したくなる気持ちはわからなくはないが、2割しか伝わっていない流派と10割復元したものとを比較した場合、価値があるのは前者である。

また、復元する者は時代精神の影響を免れ得ない。どんなに自由に思考しているつもりでも、人は皆、その時代の価値観、常識、学問水準の影響を受けている。

筆者が子供の頃、ティラノサウルスの復元図は以下のようなものであった。

それがいつしか下のような羽毛が生えている復元図に変わっていた。

しかし、最近はまたやはり羽毛ではなくウロコだったのではないかという説が出てきている。

何千万年も前の恐竜の復元の話と数百年前の武術の復元の話を同列に語れるのか、と思われるかもしれない。しかし、タイムマシンで見てこないかぎり、真実は分からないという点では同じである。大切なことは復元は仮説である、という謙虚な心構えをもつことである。

出典:

「武術の復元」(アメブロ、2017年7月16日)。note移行に際して加筆。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?