大東流伝書と沖縄手

松田隆智『秘伝日本武術』(1978)の「大東流発生と伝承の謎」の章に以下の記述がある。

五、武術の技法には、その特徴や目的などによって名称が付けられるのが、日本武術の伝統的習慣であるのに対し、惣角の時代にはまだ技法に名称がなかった(注1)。

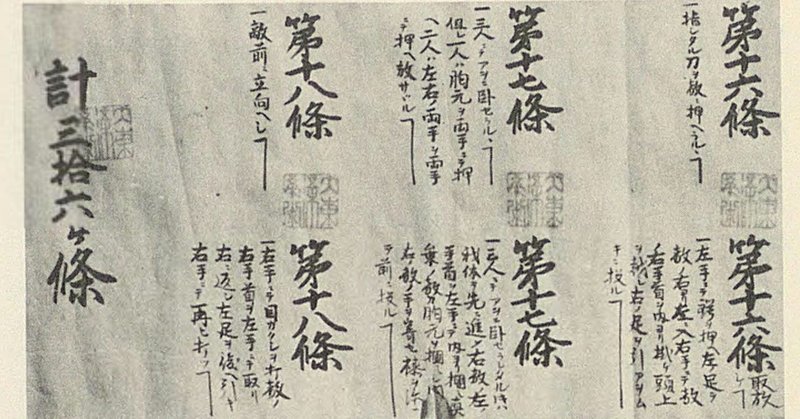

たとえば、初伝の『大東流柔術秘伝目録』の最初の技法(相対形)は以下のように書かれている。

第一条

一、右ニテ打出シノ事

第一条

一、左ニテ敵の臂ヲ上げ右ニテ敵手首ヲ右ニ返ス事

最初の第一条が受(攻撃側)の動作、二番目の第一条が取(防御側)の動作を示している。このように大東流の目録では技法名(形名)がなく、おおむね受取の動作2条分を1セットとして、第一条、第ニ条、第三条……と技法が列挙される。

一般にこのように技法を条文箇条書きする古武道流派は大東流以外ほかにない。また目録では技法の解説は書かないのが普通である。

たとえば、講道館柔道の源流の一つである起倒流の伝書『人巻』の「表の形」は、以下のように技法名だけが記されている。

体、夢中、力避、水車、水流、曳落、虚倒、打砕、谷落、車倒、錣取、錣返、夕立、滝落

これらの技法は柔道でも「古式の形」の名称で現在でも受け継がれている。

起倒流の技法名を見ると、単に技術的特徴だけでなく、「水車」、「水流」、「夕立」のように景色を想起させる名称になっている。こうした特徴は他の流派にも見られる。すなわち、花鳥風月、和漢の典籍等から採用した字句が技法名に使われていたりする。それはわかりやすい名称だと技が盗まれる恐れがあるという用心さからだけでなく、高雅な名称をつけることによって、流儀の格式の高さ、その精神、思想の深遠さをも表すように努めたからであろう。

もし大東流がその主張するように会津藩藩主が「他藩に洩れるのを恐れ六百石以上の家臣か近侍の者以外には一切伝授しないこととし」た”殿中武術”であるならば(注3)、当然伝書の様式やそこに記載される技法名にも格式の高さが求められるはずである。すると技法の条文箇条書きはいささか奇異な印象を与える。

一般に100石以上は上士とされる。600石以上の家臣となると、会津藩では30~40家ほどしかなかった。そのような上級家臣を教えるとなると、当然教授法も格式を重んじたものでなければならないはずである。

しかし、武田惣角は技法名(形名)だけでなく、形そのものへのこだわりも低かったようである。大阪朝日新聞で教えた技は伝書通りではなかったという話は以前書いたが、佐川幸義も、武田氏の伝書に対する考え方を以下のように語っている。

(筆者「免状をもらったらよいと思っている人もいますね」)

あんなものはただの紙切れでしょう。大事なのはこの身体だ。体にどのくらいしみこんでいるかという事が大切なのだ。武田先生もよく「伝書とか巻物なんていい加減なことを書いている」と言っていたので私は見てもいないよ(注4)。

また、佐川氏は武田氏の小野派一刀流の技法について以下のように語っている。

───武田先生はまた、小野派一刀流を学ばれたということを伺っているのですが。

佐川 坂下町にある渋谷東馬の道場に通っていたと聞いているが、先生の剣は独創的でいろいろなものが総合されて独自の技になっているのです。型ではなく実戦的で、その場その場に応じたものを教えるのです(注5)。

おそらく武田氏は形、すなわち定式化された技法に対して軽蔑とまでは言わないまでも、否定的な考えを抱いていたのであろう。形にこだわると実戦で使えなくなる。したがって、伝書通りに教えなかったし、形に名称がないことにもこだわりがなかったのかもしれない。

しかし、そうは言っても、大東流が伝承通りの歴史であるならば、歴代師範いずれもが技法名を考案しなかったというのは不自然である。また、かりに武田氏が会津に伝わる柔術を学び、それを土台にして大東流を創作したとしても、その元になった流派の技法には名称があったはずである。

会津以外の旅先のどこかで柔術を学んだとしても、それが日本本土の流派であるかぎり、やはり技法名はあったはずである。どうしてそれらを参考にしなかったのであろうか。それとも、武田氏が学んだ武術には技法名がなかったのか。そのような武術があるとすれば、それは彼が沖縄で武者修行したという沖縄手(空手)である。

沖縄の空手には、ナイハンチ、サンチン、セイサンのように単独型はあるが、組手には名称がなかった。そもそも、武田氏が沖縄へ渡ったとされる明治12(1879)年には、まだ約束組手も存在していなかった。

本部御殿手の取手も、約束組手形式ではなく、半自由組手形式で教授された。押し手、拝み手、こねり手といった簡単な技法名はあるが、相対形やその名称はなかった。しかも、練習の仕方も本部朝勇の頃は、「さあ、掛かってきなさい」と言って受(攻撃側)に突き蹴りの攻撃をさせて、取(防御側)は毎回自由に違う技を掛けるのである。この教授法は武田氏の講習会での教授法に似ている。

武田氏も講習会では技は一度掛けたきりで、二度と同じ技を反復することなく、次々と違う技を教えていったという。

本部朝勇の教授法は、上の動画の上原清吉の演武のように毎回違った技を掛けるスタイルであった。また、本部朝勇の教えを詠んだ教訓歌に以下のものがある。

形(かたち)ととのりば技や色あして 技の身につきば形失せて

訳語:武が形として整えば真の技は色あせてしまう、体得できた真の技は身体の中に溶け込んでいて形(型)としては残せない。

こうした本部朝勇の思想には、武田惣角のそれと相通じるものがある。もちろん本部御殿手の場合、「一子相伝」だから通用する考えで、大東流でも戦後は各系統において体系化が進められたから、現在の大東流の思想と同じとはいえないかもしれない。

また本部朝勇は自分に技を掛けさせることは許さず、上原先生は掛けられて技を覚えていった。武田氏も教えるときは自分には技を絶対に掛けさせなかったという(注6)。

本部朝勇は按司(王族)の身分だったから、その手を取って技を掛けるのは非礼だという考えだったからかもしれない。武田氏の場合、うっかり手をあずけて相手が骨を折ってきたらどうするんだという用心のためだったようだ。

武田惣角の独特の教授法には、剣術の影響を指摘する向きもあるが、もし言われているように本当に沖縄で武者修行をしていたのなら、「沖縄手」の影響も考えてみる必要があるのではないであろうか。

また、沖縄の武術は甲冑武術ではなく素肌武術である。昔は文字通り上半身裸で稽古していた。

さて、大東流の伝書にはほかにも他流にはない特徴がある一方、他流の様式を参考にしたと思われる点もある。以下では従来指摘されてきた点や筆者が気づいた点を取り上げることにする。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?