どこまでが配信担当者の責任なのか?

配信を行っていて避けて通れないのが「配信トラブル」です。

映像が映らない、音が聞こえないなど、トラブルの内容も、原因も様々です。

ですが、視聴者の方や配信を依頼する、いわゆる「配信に関する知識を持っていない方々」からすると、全部が配信担当者に原因があると考え、クレームを言われることも多々あります。

このようなクレームを回避するためにも、配信のプロセスを分解して、配信担当者が頑張ることでどこまでトラブルを避けられるのか、どこからは配信担当者ではどうにもできないのかを明確にして、どうにもできないトラブルでクレームを言われたりしないためにはどうしたらいいかを考えていきます。

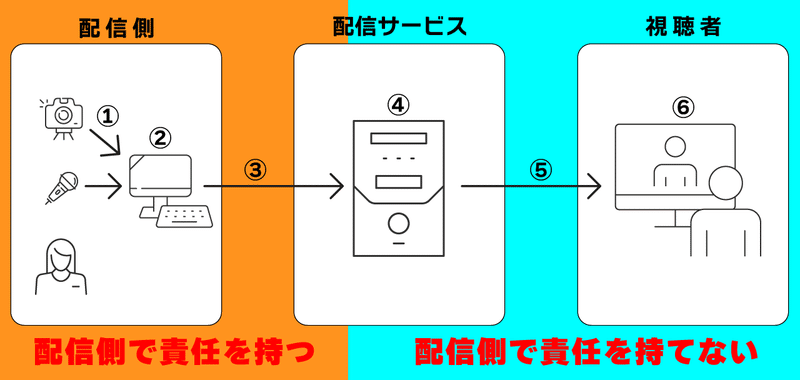

配信プロセス

配信の概要を、簡単に絵を書いてみました。

ここから、それぞれのプロセスにおけるトラブルの可能性と、配信担当者で回避できるのかを考えていきます。

①映像と音声を録る

演者が話す様子をカメラで撮影したり、説明資料(パワーポイントのスライドなど)をPCにとりこんだり、演者が話している言葉をマイクで拾ったりします。

このプロセスにおける主なトラブルは以下の通りです。

カメラの電源が入っていない

カメラのピントが合っていない

カメラ→PCが正常に接続されていない(コネクタ不具合、断線など)

マイクの電源が入っていない

マイクで音が録れていない(マイクが遠い、音量が小さいなど)

マイク→PCが正常に接続されていない(コネクタ不具合、断線など)

ここでのトラブルは配信担当者でどうにかできる、つまり、責任は配信担当者にあると考えます。

②作ったコンテンツを合成して、配信サービスに送る準備をする

①で録った映像や音声を様々な方法で合成したコンテンツ(絵と音を混ぜたものをどう書いていいのかわからず、こんな書き方をしています)を、ネットを経由して配信サービスに送出します。

ここで考えられるトラブルとしては、

スイッチャー or PCがハングアップする

本来送るべきでない絵(パワーポイントの発表者画面など)や音声(スタッフの声など)を送ってしまう

映像や音声をOFFにしてしまう(ZoomやTeamsなどにおいて)

ここも、責任は配信担当者にあると考えます。

③配信サービスにコンテンツを送る

②で作成したコンテンツを、YouTube LiveやZoomなどの配信サービスに送ります。

今回はプロセスを細かく分解しているので、ここは主にネットワークに関連したトラブルにフォーカスしてトラブルを書くとこんな感じです。

接続している(契約している)インターネットプロバイダーのネットワークがダウンしている

利用しようとしている配信サービスのサーバーの障害

ネットワーク機器の故障

(貸し会議室などの場合)他部屋のトラフィックが大きくて、自分たちの通信速度が遅い

無線LANが切れた

ネットワークのトラブルに関しては「不可抗力」だと思われるかもしれませんが、配信担当者にネットワークの知識があれば回避できるトラブルだと自分は考えます。

このため、ここも責任は配信担当者にあると僕は考えます。

例えば、YouTube LiveやVimeoといったサービスの場合、配信データを送るサーバーを2箇所設定できるので、NTTとKDDIなど、複数のキャリアを経由して配信データを送ることで、ネットワークトラブルに関するリスクを半分に減らせます。

④受け取ったコンテンツを配信サービスで提供する

ここはやることよりも、具体的なサービス名を挙げた方がイメージが湧くと思いますが、

・YouTube Live

・Vimeo

・Zoom

・Teams

など、配信プラットフォームのサービスのことを指します。

ここで考えられるトラブルとしては、サービス停止くらいしか考えられませんが、この場合の責任は配信担当者にはないと思ってます。

ただ、責任はありませんが、「サービスが正常に動いているかどうか?」のモニタリングは行い、配信が止まった時にすぐに対処できるようにするなどの予防策を配信担当者が講じておくと、配信を依頼した人(配信担当者が配信業者の場合の顧客)に安心感を与えられます。

⑤配信データを視聴者が受け取る

配信サービスを通じて、視聴者の皆さんが見やすい媒体(PC、スマホ、テレビなど)を使って配信内容を受け取ります。

ここも③と同じくネットワークが影響するため、

視聴者が接続している(契約している)インターネットプロバイダーのネットワークがダウンしている

ネットワーク機器の故障

視聴者が移動中に受信していて配信が途切れたり、映像や音が乱れる

などのトラブルが考えられます。

こちらも責任は配信担当者にはないと思ってます。

ただ、「配信に関する知識を持っていない方々」からの苦情は受けやすい場面になりますので、想定される参加者の中で、配信への理解が浅い方が多い場合には、事前告知に注意書きをするなどの未然予防はしておいた方がいいかもしれません。

⑥視聴者がそれぞれの環境で視聴する

視聴者の皆さんが受け取ったデータを見やすい媒体(PC、スマホ、テレビなど)で視聴します。

ここで考えられるトラブルですが…

映像が映らない

画質が悪くて資料の文字が読めない

音が小さい

音声が聞こえない

(ミーティングやウェビナーの場合)視聴者の発言が聞こえない

など、様々考えられますが、ここも責任は配信担当者にはないでしょう。

まとめると…?

以上をまとめると、

①〜③:配信担当者で責任を持つべき

④〜⑥:配信担当者で責任が持てない

と切り分けることができます。

責任を切り分けるための準備

このように配信プロセスごとに区切って考えると、配信担当者としての責任範囲を明確にすることができますが、実際の配信中に何かあった場合に瞬時にこの切り分けをするために大切なのは、モニタリングと記録です。

例えば視聴者から「音が聞こえない」と言われたときに、

マイクで音が拾えてないのか?

配信サービスに音声が送れていないのか?

視聴者側のスピーカーがミュートになっているのか?

といった可能性が考えられます。

これらの切り分けるためのモニタリング方法の一例として

1.の対策:マイク→PCに取り込む際の音量を確認

2.の対策:配信サービスを配信側でも視聴しておく

をして問題がなければ、原因が3.なのだろうとまで絞り込めます。

また、後日の確認であれば、ライブ配信時のアーカイブを後から確認することで、配信サービスのサーバーまで適切に遅れているかどうかを切り分けられます。

今回の内容、配信担当者ではない方からするとネガティブな内容にとられるかもしれませんが、配信担当者が万能ではないということをご理解いただけると幸いです。

配信担当をされてる方であれば、最後に書いたような予防策を講じることで、自分たちが本気を出して責任を持つ範囲を明確にして、その範囲までを一生懸命頑張るようにしましょう。

思いつきで書き始めた内容だったのですが、思ったよりも長くなってしまいました…ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?