『旧枠総合殿堂ルール』各世代デッキまとめ

最近、YOUTUBEでデュエマの対戦動画の投稿をしています。

『旧枠総合殿堂』と称して以下のルールを勝手に作り、各世代のデッキを戦わせる遊びです。

これが中々に楽しく、他の人にもやってもらいたいので参考までに僕が作ったデッキを載せておきます。(随時更新予定)

友人を誘って、各自やっていた時代のデッキで対戦させてみてください。

詳細や経緯はこちらに。

同じブロック縛り同士で"◯◯編縛り限定構築"の対戦が楽しいのは勿論、『縛り構築優遇ルール』を採用すれば"世代混合"の対戦も結構ゲームになります。

"世代混合"前提でデッキ構築をする場合は"縛り構築"で先手を押し付けるか、カードパワーを取って後手に回るか天秤にかけてください。

世代が3つ以上開くとカードパワー的に新しい方が有利で、世代が近いなら『縛り構築優遇ルール』によって古い方が有利な体感があります。

いたちごっこで環境が回って、各世代に出番がある事を期待しています。

"世代混合"で強いデッキと、"◯◯編縛り限定構築"で強いデッキがあります。

「"世代混合"では少し厳しいけど、"限定構築"ではそれなりに楽しく戦える。」みたいなデッキもあるのでそれも載せていきます。

「やってみたかった」だけで組んだギリギリのデッキもあるよ!!

数が多いので以下の目次から適当に飛んでください。

ブロックにまとめた記事もあります。

(カード現物の画像じゃないやつは、脳内構築なので雰囲気だけで組んでいます。要調整です。随時紙で対戦させて、アップデートするつもりです。)

その他ブロックまとめは現在作成中。

『基本セット縛り』

手軽に手札を増やす手段を軒並み殿堂によって失っている為、「基本セット縛り限定構築戦」ではカード1枚1枚の価値がとても大きく、それが楽しい。

"世代混合"では圧倒的なカードプールの狭さと引き換えに、縛り構築優遇ルールにより殆どの相手に先手を取れる。

ビートダウンはその勢いのまま駆け抜ける。

ドローの規制によってコントロールは多少厳しいが、適宜《ロスト・ソウル》によってリソース差をリセットして戦う。

基本的に先手を取られないのが救い。

基本セットデッキだけのまとめはこちら。

【赤単速攻】

クリーチャーのサイズが大きくて意外と強そうに見えるが、この世代の速攻といえば【赤単ヴァルボーグ】なので基本的に語られる事は無い。

【赤単ヴァルボーグ】

進化クリーチャーというシステムを使う都合上、たった1枚でも除去トリガーを踏むとかなり苦しくなる。

ノートリガーであることを祈って突っ込もう。

【白赤ヴァルボーグ】

《磁力の使途マグリス》のドローがある為、溜めて殴るプレイングが多少やり易くなった。

《予言者コロン》と《ホーリー・スパーク》のおかげで、ブロッカー展開とビートダウンの両方に耐性がついたのも良い。

【青単リキッドピープル】

2種類の進化クリーチャーがブロッカーによる受けを許さない。

殿堂により《アクア・ハルカス》を失ったのが相当悲しいが、上手くバウンスを絡めて《ウォルタ》が2回以上殴った際など、たまに「まぁいいか。」と思える時がある。

【黒単リビングデッド】

全体的に除去に強い構成になっているが、どうしようもない時は《スネークアタック》によるブチ切れでチャンスを作れる。

これが結構意外と誰でも倒せる。

【黒赤緑ビッグマナ】

引きが噛み合わないとスカスカの動きをするが、噛み合った時の押しつけは凄まじい。

【白黒赤コントロール】

マナブーストとドローを多用する未来のデッキに対して、徹底的にクリーチャー除去をして攻め手を失わせ、最終的に山札切れを狙う。

【黒単コントロール】

引きが噛み合わなくて不自由する時もあるが、除去+ドローのエンジンが一度動き始めると無敵の気分になれる。

「時代の最強デッキ」という訳ではないが、カジュアルプレイヤーを中心に愛用者の多かったデッキタイプだと思う。

【青黒緑ビーストフォーク】

カードプールの狭さ故に若干不器用ではあるが、マナ加速、ドロー、除去という、デュエマの基本的な強い動きが入っている。

【青黒ハンデス】

その他《コーライル》と《ミラージュ・マーメイド》で除去やドローを絡めて少しずつ殴る。

非常にベーシックな古のデュエマ感がある。

【赤黒速攻】

展開で負け始めたらクリーチャーを溜めて《スネークアタック》で無理攻めする。

《バースト・ショット》が世界一つらい。

【白単ダイヤモンドカッター】

各学校内のデュエマコミュニティに絶対に一人は居たであろう人気のアーキタイプ。

異常な展開力の鍵である《雷鳴の守護者ミスト・リエス》が殿堂で1枚になってしまったのが辛いが、そもそもブロッカー特有の高いパワーによる場持ちの良さが偉い。

【黒単リビングデッドコントロール】

殴り返しで頼りになる2体のリビング・デッドを使い回してコントロールする。

アドバンテージカードが軒並み規制された中で、《闇をあばく者スケルトン・シーフ》の墓地回収が輝く。

【緑単ビートダウン】

その他、《鳴動するギガ・ホーン》からの《護りの角フィオナ》で後続を補充しながら殴り続ける。

防御面に難があり過ぎるが《新緑の魔方陣》と《マボロシキリダケ》で延々シールドを作り出す動きを見つけた。これで誤魔化しながら行こう。

【赤単コントロール】

基本的にアドバンテージを取れず、受け手段も終わっている為、コントロールとして成立しているかは相当怪しいが、そういう不自由があると逆にやってみたくなる物だと思う。

【白黒緑コントロール】

《ギガホーン》→《レイーラ》→《ロストソウル》の動きを中心に置いて、適宜解答をサーチしながら戦う。

《ライト・ブーメラン》はマナ回収しながら自身がマナゾーンに置かれるので、中盤は必要なカードの回収。終盤は《サイフォス》を連打するのに役立つ。

【青赤ヴァルボーグ】

ぐだった際に《アクア・ソルジャー》等を盤面にしつこく溜めて《クリスタル・パラディン》を待つプレイがあるので、相手の無理攻めを誘いやすい。

【青赤サーチャーヴァルボーグ】

不用意に殴るのは危険性がある為《ブレイズクロー》を不採用にして、遅めのアドバンテージゲームを目指す。

【青黒緑CIPコントロール】

パワーが2000より大きいクリーチャーも《アクア・スナイパー》や《アクア・サーファー》を経由する事で使い回せる。

【白黒ガーディアン】

《ラルバ・ギア》はブロッカーフルタップ能力でコントロール対しては勿論、高いパワーでの殴り返しでビートダウンにも強い。

【白緑アルカディアス】

《アルカディアス》はどの時代でもしっかり強い。

【黒緑バロム】

どうせ《バロム》で吹き飛んでしまうので緑のカードは呪文を中心に選んでいるが、まぁ別に《ギガホーン》とかでも良いかもしれない。

【黒単バロム】

黒いブロッカー達を《憎悪の騎士ガミル》で回収してしつこく粘る。

それらを出汁に《凶骨の邪将クエイクス》で大量ハンデスをして、《バロム》で〆る事を目指している。格好良い。

【黒単ゴースト】

それらを《絶望の魔黒ジャック・バイパー》で破壊体制を付ける事でガチガチに固める。

そこから《いけにえの鎖》で一方的に2体除去を撃つ動きが強い。

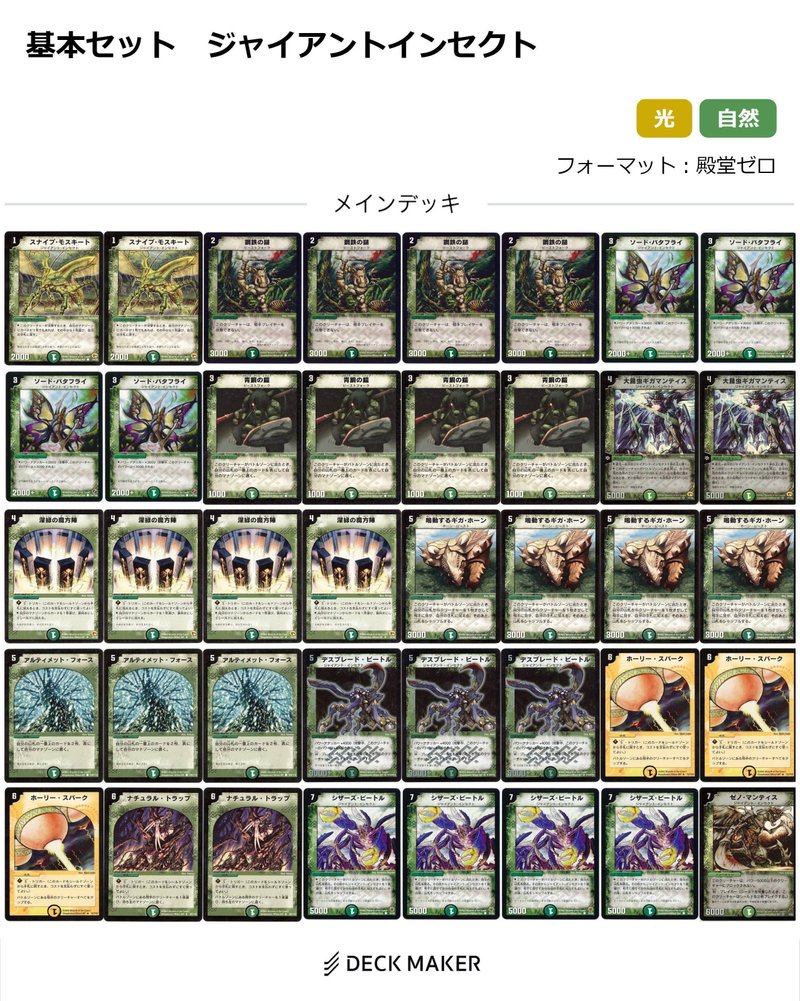

【緑タッチ白ジャイアントインセクト】

道中は《鋼鉄の鎚》、《ソード・バタフライ》、《デスブレード・ビートル》等の強力な殴り返しで処理をする。

【白緑ホーンビースト】

クリーチャーサーチを繰り返して盤面を整えていく。

《クリスタル・ランサー》等を一方的に倒せる《フィオナ》のパワー9000が非常に有り難い。

【黒赤パラサイトワーム】

《ダーク・ブラスター》の3マナ4000という数字は、《バーニングパワー》と併せて《ヴァルボーグ》等に殴り返すのに役に立つ。

【黒赤ボルザード】

《ディオライオス》+《アンバーピアス》で毎ターン除去を撃って盤面を空にする。

殴り返しや《クエイクゲート》を絡めて《ボルザードドラゴン》で相手クリーチャーに殴っていく事で大きなテンポ差をつけ、あとは《ギガルゴン》のリソースで押し潰す。

【白青黒ラグナ】

ブロッカーで固めて、除去を撃ちながらチビチビ殴るシンプルなデッキ。

【赤緑ロックビースト】

全体的に墓地にクリーチャーが落ちやすい構造になっているので《トゲ刺しマンドラ》のマナ加速を絡めて《超巨岩獣ドボルガイザー》の着地を狙う。

【天空の超人ビート】

相手クリーチャーを除去をしながらコツコツと小突いていき、その攻防の道中で破壊されてマナに行ったクリーチャー達を《天空の超人》の効果で回収して再展開。

しつこく盤面を展開していく。

【白緑ビートダウン】

これらのクリーチャーは進化獣と比べてバウンスなどに弱いが、その代わりアドバンテージを失い辛く、種不在時のトップデック等のムラが少ないのが嬉しい。

【青黒緑サバイバー】

一度盤面を処理されても《フウセンアワダケβ》の効果でマナが増えたならば、引いたカード達をまとめて再展開する事ですばやく立て直せる。

デッキ全体でアドバンテージを稼ぐグルーヴ感が気持ちいい。

【赤単ランデス】

《バーニング・パワー》を絡めた各種殴り返しでのテンポ差でマウントを取る。

【白緑シリウス】

8マナの《流星の精霊ミーア》とかの方が良いんじゃないかと思う時もあるけど、《シリウス》、出したくない?

【黒緑ギガべロス】

あとは《妖気シルフィ》で場を掃除したり、《ギガルゴン》でリソース勝負したり。

《アクアサーファー》とかが辛いので、2体生贄とかしない方が良いんじゃないかという説はあるが、《ギガべロス》、出したくない?

【デスクルーザー単騎】

他候補

『闘魂編縛り』

《フェアリー・ライフ》や《エナジー・ライト》、《ストーム・クロウラー》や各種チャージャー等の定番カードを手に入れたのが嬉しい。

基本セットと比べ動きの拡張性が上がって、デッキが組みやすくなった。

《スケルトン・バイス》や《ヘル・スラッシュ》等の地獄カードに規制がかかっているので、「闘魂編縛り限定構築戦」ではクリーチャーデッキがのびのびやれるかも。と思っていたがそこに《地獄万力》というカードが立ち塞がる。

マナ加速して《地獄万力》や《ロスト・ソウル》という動きは、後の世代相手にも結構強いので、"世代混合"ではその辺に活路がありそう。

闘魂編デッキだけのまとめはこちら。

【赤単速攻】

この頃から《機神装甲ヴァルボーグ》無しの速攻も存在感を見せ始める。

【赤単ヴァルボーグ】

【赤黒速攻】

当時《クック・ポロン》を初めて見た時、こんなに強いカードだとは思わなかった。

使われてその強さに気付いた1枚。

【恵みの化身コントロール】

《恵みの化身》の能力で耕したマナゾーンから《ミスティック・クリエーション》で無限に解答を拾ってコントロールする。

山札破壊で絞める事が出来なくなったので、《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》で殴るのをゴールにしている。

相変わらずド陰キャ戦術なのは否定出来ないが、使用感が唯一無二で楽しいデッキだと思う。

【白黒緑サバイバー】

当時舐めていた《フウセンアワダケβ》のマナ能力が、盤面を広げるサバイバーの戦術とトップクラスに噛み合っていて強い事に気付く。

(当時「強制マナ送りが墓地回収と相性が悪い」とよく言われていたが、そもそもマナが無ければ墓地回収しても複数展開出来ないので、まずはマナを増やした方が良い。手札を増やす手段は墓地回収以外にもあるし。)

《シグマ・トゥレイト》の大量ブレイクは派手だが、本質的には必要ないと思ったので赤を抜いた。

【黒緑サバイバー】

アドバンテージを取りながらシンプルに殴る。

動きにサバイバー特有のグルーヴ感があって気持ちがいい。

【赤緑シグマトゥレイト】

マナ加速してから《シェルファクトリーγ》でサバイバーを並べて、《シグマ・トゥレイト》のクルーブレイカーで相手シールドをまとめて叩き割る。

【黒赤緑シグマトゥレイト】

マナ加速戦術に噛み合った《ロストソウル》で安全を確保してから盤面を並べ始めることが出来る。

【青黒緑ツリーフォーク】

相手の手札を枯らしながら《食獣セニア》や《世界樹ユグドラジーガ》等で攻めていく。

ライフと手札を同時に詰め、相手に不自由をかけて戦う。

【黒単ガチャック】

非ブロッカー系のクリーチャーデッキは何も出来ないまま終わってしまう。

かつては《アクアン》と共に大量リソースで押し潰すプランもあったが、その穴を《エナジー・ライト》等で補うか、潔く黒単で《屑男》を使うか悩む。

【黒赤アッシュランデス】

そもそもがもっさりしたデッキなのにコンボパーツである《凶星王ダーク・ヒドラ》を失ってしまい、かなりきつい。

【白黒ガーディアン】

《凶星王ダーク・ヒドラ》や《アクアン》等のアドバンテージ源を失ったので、《ゾンビ・カーニバル》等でリペアしている。

【白青イニシエート】

イニシエートを並べて《光器ペトローバ》で強化して殴っていく。

タップキルによる盤面制圧が非常に強力で、ビートダウン、コントロールどちらにも器用に立ち回る。

【黒単ゴースト】

ブロッカーを維持しながら小突いていく。

《恐慌の魔黒デス・スペクター》は高いパワーとスレイヤーを持っているので殴り性能が高い。

聖拳編で《腐敗電脳メルニア》や《デビル・マーシャル》が手に入るのでその時代も試したい。

【青赤ロックビースト】

最軽量の《ブレイズザウルスα》は《マグマティラノス》に巻き込まれてしまうので不採用にし、カウンター気味に動いて勝つデッキにした。

《クレーターザウルス》から《ブレイン・チャージャー》を絡めて進化する動きが強いので、聖拳編まで行って追加の3コストである《クラックザウルス》を手に入れても良い。

【青黒メガリア】

《暗黒皇女メガリア》のスレイヤー付与のおかげでブロッカーにビタ止まりさせられる事無く攻め続けられる。

どうせサイズは無意味になるので、しつこさを重視してクリーチャーを選んでいる。

【赤緑ジャガルザー】

パッと見は小学生デッキ感あるが、序盤の流れと後続の確保手段がしっかりしていて、結構それっぽい。

序盤の打点でありながら、処理されるとより大きな後続を手札に加えてビートダウンをアシストする《竜舞の化身》が意外とやる。

【青赤緑バーレスク】

ブロッカーで防がれると追加ターンを得られないので、その場合は《クリムゾン・ワイバーン》を種にする。

《バーレスク》と併せて17マナかかるが、このデッキならいける。

【白緑タップトリガー】

除去の少ない子供環境で"クリーチャーによる盤面制圧"という概念が浸透した瞬間である。

その後、これらを纏めて流せる《灼熱破》の強さに気付く友人が出てくる。

カード資産が無いなりに一生懸命考えていた当時を思い出し、それらのカードを使いたくなったので組んだ。

【青赤緑竜脈噴火】

この手のデッキを組んで使える小学生は中々居ないし、そもそもそんなに強いデッキでもない為、「カードショップにいつも居る変わり者のおじさん」が使うデッキという印象がある。

(いま思えばたぶん、年齢的にはそこまでおじさんという訳ではなかったのだろうが…。)

【デフォーマーランデス】

序盤はマナを飛ばして、《アクア・スナイパー》等で盤面を処理してから締め上げる。

《アクア・デフォーマー》自体がコンボパーツでありながら、マナからのパーツ回収を兼ねるので、動きの安定性が高い。

【青黒赤ボルメテウスコントロール】

序盤をブロッカー等でやり過ごし、《灼熱波》や《地獄万力》で一旦盤面を処理してから《エグゾリウス》や《バザガジール・ドラゴン》で封殺する。

【青赤緑ツインキャノン】

闘魂編で《ブレイン・チャージャー》という道中のサポートや、《地獄万力》、《バザガジール・ドラゴン》といったゴールを手に入れたので楽しそう。

【黒赤緑アーマードドラゴン】

状況に応じて除去能力を持つドラゴンをサーチしたり《超竜バジュラ》でブチ切れても良い。

【黒緑ジャイアントインセクト】

《スナイプモスキート》+《ソイルチャージャー》のパッケージでどれだけ防御が間に合うだろうか。

【青黒パラサイトワーム】

1ターン目に立てた《タイラントワーム》を除去でバックアップしながら相手シールド3枚ぐらい割る動きが結構強い。残りは《カオスワーム》で削るだけ。

1マナの種が増えた事により、《ジェノサイドワーム》での進化速攻も現実味を帯びてきた。

【青単リキッドピープル】

展開して、バウンスで道を開けて、殴る。

最終的に押し込む力が強いので、割と強引に攻めていくと良い。

【青緑ランサー】

とりあえず間を取ったようなシンプルな型にしたが、小型クリーチャーと《クリスタル・パラディン》を増やして早めのビートダウンに寄せても、黒などを足してコントロール寄りにしても良い。

【青緑ビーストフォーク】

並べて、パンプして、殴る。シンプルなデッキ。

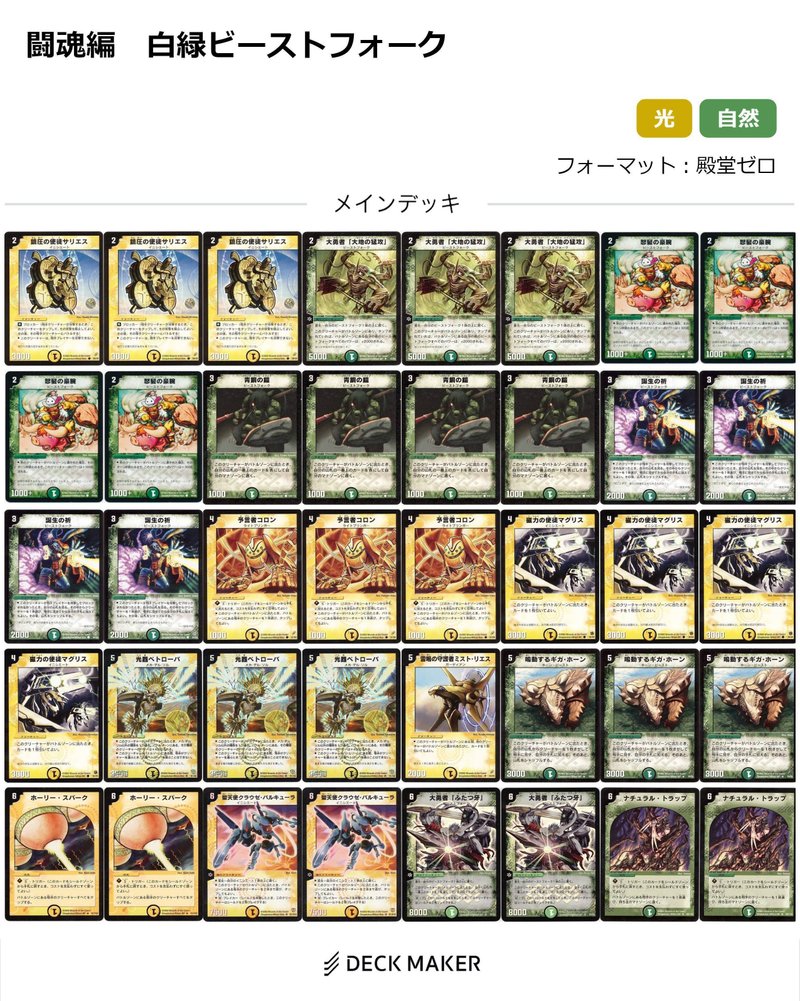

【白緑ビーストフォーク】

パワーが上がった《誕生の祈》で手札を増やしながら殴る動きが特に強力。

【白青黒サイフォスコントロール】

《リバースチャージャー》でしつこく粘るのが基本だが、その他に《ライト・ブーメラン》を経由してマナの《サイフォス》を根こそぎ場に出すのも楽しそう。

【白緑イノセント】

《無垢の宝剣》を種にする事で解決しようとする試みは各地で見られた。

ビートダウンに強い《クーカイ》とコントロールに強い《アルカディアス》。

2体揃えば鉄壁に見えるが、《アクア・サーファー》とか、クリーチャーを溜めて《ホーリースパーク》とか、やりようはいくらでもあるので、《ラ・ガイル》等を絡めて速やかに殴りきろう。

【白単メカサンダー】

それらを《ラ・ビュー》で使い回して制圧しようという試み。

盤面制圧はタップキルで行うので、《開眼者クーカイ》の高いパワーが役に立つ。

僕は本当、いっしょうけんめい生きている。

【黒単ダイダロス】

《屑男》のドローを能動的に使いながら、墓地に落ちた時の効果でアドバンテージを取っていく。

《ダイダロス》とかいうカードはコスト、パワー、能力、その全てがかなり異質で、ここから暫くの間ずっとカードとして替えがきかない。

【エウロピカコントロール】

マナ加速兼色マナ供給の為に《神秘の宝箱》を採用している。

ひと通り手札と盤面処理をしたら殴り始めても良いが、徹底的にやりたい場合の為にマナ破壊も入れてある。

【黒赤ターボラッシュ】

特に、クリーチャー系デッキにめっぽう強く、一度機能し始めたら非常に止め辛い。

【黒緑ドラゴン】

種となる2体は単体でも打点が高いのが嬉しい。

《ディメンジョン・チョーカー》による大量回収があるので、アドバンテージの損失を気にせず殴っていける。

防御面は多めに搭載されたS・トリガーと《新緑の魔方陣》+《バイラス・ゲイル》のパッケージで時間を稼ぎ、その隙に殴りきるイメージ。

【黒緑ビートダウン】

《竜舞の化身》は序盤の打点でありながら、破壊時に後続のW・ブレイカーを引っ張ってくるので殴りデッキとしてはかなり有難い。

【青赤グチェラリオン】

カード資産の少ない当時の価値観かもしれないが、改めて見たらそんなに悪くない気もする。

パワーアタッカー故に殴り返しが怖いので、アドバンテージを失い辛いブロッカーで守る。

《地獄万力》等の除去を有する赤という色で軽量高打点を立てられるのはゲーム展開的にも結構良さそう。

【青黒赤ナグール】

6マナという比較的軽く出せるW・ブレイカー持ちなのも嬉しい。

《クリティカル・ブレード》等で道をこじ開けながら、《ナグール》や《エグゼドライブ》等の殴り返しを受けないクリーチャーで完走するこのプランは、コモン・アンコモンを中心とした当時のキッズ環境の一つのゴールだと思う。

【青単サイバークラスター】

各種バウンスクリーチャーで一方的に盤面を溜めていき、程々になったところで一斉攻撃をかける。

【白緑シータトゥレイト】

《光器ペトローバ》でサバイバーを指定する事で全てを強化出来るので、後はまとめて殴りかかる。

【青赤ゼータトゥレイト】

除去とドローで序盤をやり過ごし、道中で出したサバイバーを種に進化。

そこから更に展開して、更に進化してドロー、あとはブロック不能のW・ブレイカー達で詰める。

……なんてのが、出来たらいいなぁ。

【白赤カイザルグチェラリオン】

どちらへも3→5と綺麗に綺麗に繋がるので先出し後出しどちらも噛み合っているのが個人的なオシャレポイント。

【白黒赤クエイクゲート】

デュエプレ1弾の【白黒赤コントロール】みたいなやつ使いたくて組んだけど、流石に弱いか?

他候補

『聖拳編縛り』

コントロールに強い《腐敗勇騎ガレック》や《無頼勇騎ウインドアックス》、ビートダウンに強い《電脳聖者タージマル》や《無頼聖者スカイソード》などの多色カードが追加される。

個性的な効果を持った進化クリーチャー達も、デッキを作る意欲を出させる。

聖拳編は当時、《無双竜機ボルバルザーク》や《母なる大地》、多色カードによってほぼノーリスクとなった《アクアン》等、デュエマ史上でも類い稀なるパワーカード達によって盛り上がっていたが、逆に言うとそれらのカードで踏み潰されていた季節でもあるので、それらの影で泣いていたカード達が「聖拳編編縛り限定構築戦」ではどうなるのか気になる。

【ウェーブストライカー】が化け物みたいに強い可能性がある。

【赤単速攻】

4マナに2種類のS・Aが増えたので、押し込んでの突然死も狙いやすい。

【赤白速攻】

《予言者ウィン》でS・トリガーを確認しながら殴る事で悪夢の「1パンチサーファー」を回避出来るのが魅力。

1体で3面止められる《時空の守護者ジル・ワーカ》は当時の《ボルバルザーク》対策だと思われるが、普通に殴り返しを防ぐのに役立ちそう。

エターナルリーグの頃は《血風神官フンヌー》が出ていなかった為、《マグマ・ゲイザー》などが入っていたらしい。

【クイーンメイデンビート】

パワー6000が同世代に強いのは勿論、後の世代の《地獄スクラッパー》が効かないので、ビート対策を厚く取ったデッキにも押していける。

全体的にアドバンテージを取りやすい構成になっている為、《永刻のクイーン・メイデン》の最速着地を狙わなくても強い。

【ボルバルブルー(ボルバル抜き)】

プレ殿で失われた《無双竜機ボルバルザーク》の代わりに《紅神龍ジャガルザー》や《ツインキャノン・ワイバーン》を増量した。

コスト軽減やマナ加速を交えて手札を回転させまくる使用感を再現したは良いが、押し込みのパワー不足が気になる。

もっと普通に素直なビートダウンにした方が良さそう。

【ボルバルブラック(ボルバル抜き)】

ビートダウンでプレッシャーをかけながら都度トップデックで解決。がやりやすい。

が、やはりパワー不足感はあるので、【除去ボルメテウス】に寄せた方が強そうな気もする。

【青赤緑ビートダウン】

《フォーチュン・ボール》のドローを当てにして前のめりに殴っていく。

重い所は好みで選ぶ感じで《紅神龍ジャガルザー》を増やしてもいいし、《コーライル》とかでもいい。

【除去ボルメテウス】

2枚積みの6マナS・トリガー達から迷いを感じるが、こういうタイプのデッキは各個人の無限の調整の結果、禍々しくリストが定まっていく物なので、とりあえずシンプルにした。

【白青黒ウェーブストライカー】

《サピエント・アーク》入りのよくある【白黒赤緑ウェーブストライカー】と比べて除去に耐性があるので動きの安定性が高く、《アクア・トリックスター》と《ハザリア》によって除去能力も遜色ない。

【白青黒ブルーメルキス】

《ブルー・メルキス》の効果専用カードと思われがちな《ティコラクス》は単体でも地味に強く、確認した相手シールドの内容によっては速やかに殴りきるプランを取れる。

【青黒ロメール】

「ブロックされない」は小学生視点で最強の能力であり、安価で組めるのもあって当時好んで使っていたプレイヤーは多いと思う。

【赤緑ゼノメノン】

…つもりでいるが《ゼノメノン》自身のパワーが低いうえ、息切れしやすい為、あまり上手くいかない。

やはりマナ破壊は危険な戦術の為、調整されまくっているのだろう。

【青黒ナーガ】

《蛇魂王ナーガ》は基本的に最後の押し込みに使うが、マウントを取られた時のリセットに使えるのも強い。

《ギガレイズ》から《パッション・マリアッチ》回収で何度も《ナーガ》を盤面に立てられる。

《スパイラル・ゲート》殿堂において、影の被害者。

【黒単キマイラ】

味方にタップトリガーを付与する《グラザルド》の能力が《ギガメンテ》のサイレントスキルと相性が良い。

盤面が揃えば、永遠に続くハンデスと墓地回収によって、かなり嫌らしいソフトロックの様な状態にできる。

【白青黒アウゼス】

二種類の精霊王はどちらも《アウゼス》と相性が良く、能力を使い終わった《アルシア》を種に進化する。

【青赤ドラゴノイド】

4ターン目の《フォーチュン・ボール》でドローした後は《アカシック・ファースト》の除去能力でコントロールプランも取れる。

たまに、2ターン目《アストラル・リーフ》という太古に封印された伝説の動きをして最高の気分になれる。その為にこのデッキを使っていると言っても過言ではない。

【青黒サイレントスキル】

一度盤面にサイレントスキルを作り、そこから少しずつアドバンテージを稼いで詰めていく。

【青黒緑ドルゲーザ】

《無双竜機ボルバルザーク》がいた頃は、パワー6000のブロッカーに信用が無かったが、今なら《ハザード・クロウラー》が場に残りやすい。(それでも《火炎流星弾》がつらいが…。)

【青単リキッドピープル】

《クリスタル・パラディン》を出すと《クリスタル・ブレイダー》が戻ってしまうのが玉に瑕だが、両社とも必要なマッチアップが微妙に違うので住み分けは出来てる。

【青赤ヴァルボーグ】

それによるドローや《一徹のジャスパー》のしつこさによって、初速を捌かれてからも粘り強く攻撃できる。

【白緑ビーストフォーク】

パワーと物量の両面でビートダウンする。

【青黒ゴースト】

《腐敗電脳メルニア》という最強カードをめいっぱい使える。

【青赤ロックビースト】

盤面処理とクリーチャー展開を同時に行えるロックビーストの強みを生かして、カウンター気味に戦う。

【黒赤速攻】

手が付けられない速さで殴りきる。

【黒赤ペンチギガクローズ】

それ以外は普通のターボラッシュデッキだが、《ハロ》や《ガチャック》のS・A化も普通に強い。

【白黒赤ウェーブストライカー】

受け札を入れずに《グランドルメス》や《ゴリアック》を入れて除去兼WSの達成を目指している。

【白黒緑ウェーブストライカー】

【緑タッチ白コロニービートル】

《不落の超人》を連打するのをゴールにしていて、これを《バビロン》の効果でタップする事で安全に場を制圧する事を試みている。

【白赤緑竜脈噴火】

盤面は《霊光の化身》と《ブルーレイザー・ビートル》等、緑のクリーチャーを中心としたタップキル戦術で制圧する。

【5色エリクシア】

6マナと軽く、何世代後になっても負けないパワーを持っているのでかなり強力。

「マナ加速して各色のパワーカード連打。」というと未来のデッキ感ある。

【白黒緑シーリゲル】

マナ回収効果で各種チャージャーを繰り返し使用する事で盤面をコントロールする。

シールド回収時、それがS・トリガーだった場合はそのまま使用出来るので、《新緑の魔方陣》から《ホーリー・スパーク》を仕込んで直接使ったりする事も可。

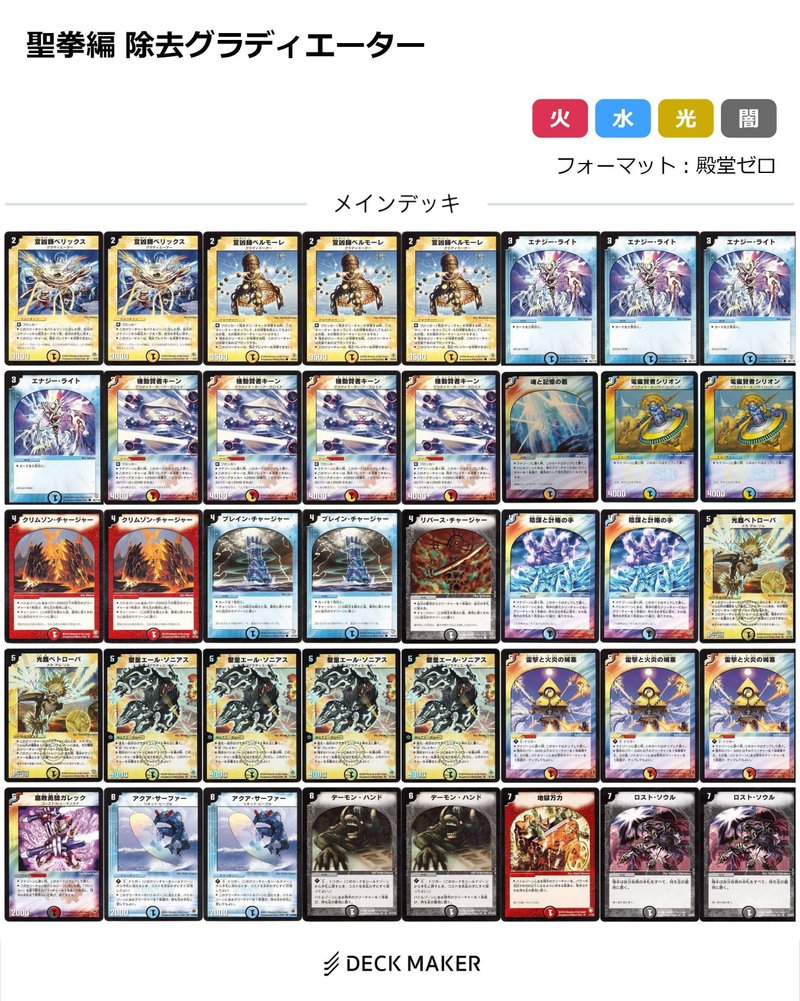

【除去グラディエーター】

《機動賢者キーン》と《雷撃と火炎の城塞》を併せて広い範囲で2面処理が可能。

【白青グラディエーター】

《電磁賢者シリオン》がサイバーロード種族を持っている為、《ミラージュ・マーメイド》でのドローを組み込んでいる。

《エール・ソニアス》は"選ばれない"能力で場持ちが良いので、盤面に溜めて《ホーリースパーク》で一斉攻撃もやり易い。

【白緑ブリザード】

《ダイヤモンド・ブリザード》を出すとマナゾーンのスノーフェアリーは全て手札に入り緑マナが減ってしまうので、先に《シャーマンブロッコリー》や《無敵の咆哮》から場に出して、戦闘後マナに埋まってもらうと展開を阻害しないので嬉しい。

凌がれたら盤面を溜めて、《ホーリースパーク》で押し込む。

【青黒エルアンドレ】

何ターンか維持をすれば相手の盤面はボロボロになるのであとは速やかに殴りきる。

実は、11000という高いパワーが《エルアンドレ》というカードの強さの7割くらいを占めている。

【白黒緑レインボーファントム】

タップスキルなので殴り返されるリスクがあるが、《ジャガスター》のアンタップ能力でそれをフォローする。

盤面を抑え込んだ後はコツコツ殴っていくも良いし、《生命剥奪》を使い回して安全に締め上げても良い。

【青赤緑ゼノパーツ】

速やかにゲームを終わらせる為に、打点の高い《超爆合体ダンギルバー》も採用。

小型ゼノパーツは除去能力を持っているのが多く、結構ありがたい。

【黒赤ギガランデス】

全体的に打点やパワーの低い彼らにパワー+2000とW・ブレイカーを与える《ギガランデス》は結構嬉しい。

【白黒赤アーマロイドコントロール】

それに《崩壊と灼熱の牙》をあわせて、マナやシールドもまとめて破壊するという夢を乗せている。

【黒赤ガルザーク】

《ガルザーク》の「攻撃されない」のテキストによって進化クリーチャー等による殴り返しの心配が無いので見た目以上に止まりにくい。

《ルピア》+《ジャガルザー》の定番の動きもあり、映画を見に行った同級生達が使うこれらの3→4の動きに当時苦しめられた小中学生は多いと思う。

【白青スターマン】

コントロール相手にシールドを増やしてもあまり旨味が無いのが課題だが、《光柱樹》というクリーチャーのパワーを上げる事でなんか役に立てば良いな。と思っている。

サイバーロードを中心にして、ビート相手なら《スターマン》、コントロール相手なら《ミラージュ・マーメイド》を目指していくようなデッキだと思う。

【白緑ペガサス】

種となるホーンビーストには《勇猛幻風グリタリス》や《覚醒するブレイブ・ホーン》を採用する人も多いが、個人的には《召集するタートル・ホーン》や《伝承するクローン・ホーン》が好み。

殴るデッキとしては、S・トリガーを牽制できる《タートル・ホーン》は嬉しいし、《クローン・ホーン》は種にも打点にもなって優秀。

【赤緑ソウルフェニックス】

中盤以降は《ガルドス》が手札に余りがちになるので、それを《コッコルピア》の軽減を使って合計5マナで《超神龍バイラス・ゲイル》に進化させるという芸術展の高いプランがある。

【青赤緑ソウルフェニックス】

一応、S・トリガーの《エマージェンシー・タイフーン》から《アーク・デラセルナ》という格好良い動きもある。

【黒赤デスフェニックス】

《コッコルピア》→《ギランド》→《デスフェニックス》が最速だが、《ペッペ・ペッパー》や《ガルドス》で捌いて《ジャグラヴィーン》で受け、《ディメンジョン・チョーカー》で回収するプランを取っても良い。

【青黒赤デスフェニックス】

ではあるが、どうせ出来る事は多くないので、安定性なんてある程度割り切った方が良いんじゃないかと思ったりしなくもない。

【赤単エターナルフェニックス】

パワー11000のアンタップキルはさすがに制圧力が高いし、仮に死んでも《ディオライオス》を回収出来れば強いんじゃないかと思ってやってみる。

【黒単バズラデューダ】

普通にブロッカーを回収し続けて粘っても良いし、《ギランド》を投げ続けているだけでもまあまあ圧ありそう。

【白緑ダクマバルガロウ】

シールドが減るとパワーが下がってしまうが、大体の場合10000以上はキープ出来るのでそんなに気にする事は無いと思う。

タップキルで盤面を取り、ある程度盤面を揃えたら一気に行く。

【白赤緑カチュアシュート】

その後は《聖霊龍騎アサイラム》を投げてシールドを増やそう。楽しそうだなぁ。

【黒単ハンデスビート】

これらで相手の対応力を奪いながら、《シャドウムーン》で強化して殴っていく。

《暴発秘宝ベンゾ》は基本的にはドローソースだが、1/2の確率でS・トリガーを引き当てられるので上振れすると異常な展開力を見せる。

【白黒赤ブライゼナーガ】

その後の防御面はS・トリガーで出てきたブロッカーや除去で一時的に凌いで、盤面の強力クリーチャー達で速やかに押し切る。

【白青黒ブライゼナーガ】

一応、黒4マナのハンデスや除去での妨害で動く事は出来るものの、それ以外は《ブライゼナーガ》のめくりに委ねられている。

構造上ビートには強いし、コントロール相手にも「6マナ9000、5枚踏み倒し」はかなりのアドバンテージだし、どうだろ。

【滅亡カウンター】

《ギガスタンド》などでコツコツ殴り、除去されるなら《ダバ・トーレ》などの手札から捨てられた時に場に出るクリーチャー達を捨てて展開する。

《チャミリア》で手札を溜めて《エコロバルーン・ビートル》で守る動きもやりたい。

S・トリガーの《滅亡ルーレット》で捨てて場に出す動きもやりたい。

「やったところで勝てるのか?」と言われたら、ごにょごにょしてしまう。

【白黒緑グライスカウンター】

《デビルドレーン》でシールドを1枚残しながら手札補充し、《ファントムベール》で誘い受けする。

他候補

『転生編縛り』

不死鳥編でのリニューアル前の総決算。

今までに出たカードの伏線を回収する様な、気の効いたカードが多く、デッキ構築が楽しい。

このブロックから《地獄スクラッパー》を採用可能になるのがコントロールデッキにとって大きい。

"世代混合"では、この辺りから露骨に未来のデッキと戦いやすくなる。

ビートダウンは明らかに火力が上がっているし、コントロールデッキは《トリプル・ブレイン》等の高アドバンテージカードを獲得したおかげで、未来のデッキ相手に消耗戦で負けづらくなったのが嬉しい。

【赤単速攻】

防御に《地獄スクラッパー》を採用出来るので、ビートダウン対面で逆転も狙える。

《螺神兵ボロック》と《紅風の盗賊ビューラー》や《デュアルショック・ドラゴン》の採用については諸説あるが、上振れを狙うなら入れる価値もある。

【赤単ランデス速攻】

別に「超強いから絶対入れるべき!」などと言う気は無いが、《マグマ・コロッサス》というカードの「攻撃時パワー5000」というのが結構偉いので使ってみても良い。2マナ3000ブロッカーや《無頼勇騎ゴンタ》等、低マナ域で幅を利かせるカードに背を向けないのが良い。

【緑単速攻】(ギフトメイフライ)

《地獄スクラッパー》すら効かない圧倒的なパワーで押し潰すが、代わりに単体除去にめっぽう弱いので《ビーストチャージ》等で誤魔化しながら上振れ狙いで前向きに行こう。

【青単速攻】

個人的な話になるが、僕はこのタイプのデッキをDM初期から神化編や覚醒編になっても一生使っていた。

このスリーブは当時(15年程前)青単用に使っていた物だが、左下にロゴが入っている為パワーが全く見えなくて、すこぶる不便である。

【準黒単ザマル】

飽きたら《ツナミ・カタストロフィー》に進化させて殴るのも楽しい。

青黒多色の《メルニア》や《陰謀と計略の手》をマナに置くことで《暗黒秘宝ザマル》の出力を落とさずにドローカードを採用出来る。

【白単ビートダウン】

消耗した手札は《ゲット・レディ》で補充する。

【赤緑ビートダウン(ボルバルステロイドボルバル抜き)】

《無頼勇騎ゴンタ》→《青銅の鎧》→《鳴動するギガホーン》と展開して殴っていく。

6マナ域は、そのまま押しきれそうなら《紅神龍ジャガルザー》、盤面を溜めるなら《口寄の化身》を使い分ける。

【赤緑黒ビートダウン】

ハンデスを絡めたロングゲームから、《無双凶皇ガラムタ》による安全なフィニッシュも狙える。

【除去ボルメテウス】

除去とマナ加速とドローカードで構成された、役割が分かりやすいデッキ。

《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》をしつこく何度も場に出せるので、ある程度除去を受ける前提で出して相手の行動を縛るプレイングがおすすめ。

【牙ミラージュ】

《幻緑の双月》→《ペコタン》→《ミラージュ・マーメイド》→《大勇者「ふたつ牙」》の動きが美し過ぎる。

進化ではなく面を広げるので《エンペラー・マルコ》より強い時がある。

後半の《シュトラ》トップデックからの《ミラージュ・マーメイド》回収は最高。

「一番欲しいのは3ドローなんだ。」

【牙アルファディオス】

《ザーディア》は種族が「エンジェル・コマンド」なので、そのまま《精霊王アルファディオス》に進化して封殺出来るので無駄がない。

【アクアンイニシエート】

《アクアン》のドローを《エリアス》に、《凶星皇ダーク・ヒドラ》の墓地回収を《覚醒のタンザナイト》で誤魔化した。

が、デッキとしては「弱くはないが、まずまず。」と言ったところで、やはりこの2枚の偉大さを思い知らされる。

【白緑ブリザード】

盤面を取られ始めたら《アポカリプス・デイ》でリセットして仕切り直す。

マナからスノーフェアリーを回収して緑マナが枯渇しがちな為、アタッカーの役割を終えた後は緑マナになってくれる《シャーマン・ブロッコリー》と《無敵の咆哮》が本当に有り難い。

【暴発ハンデス】

ハンデスをしながらの面展開がコントロールに対して強く、大量のS・トリガーがビートダウンに対して強い。

【レオパルドグローリーソード】

《護法僧リョクドウ》が臨機応変にクリーチャーを持ってくるので意外と対応力が高い。

場を一気に吹き飛ばせる《バロム》を有する黒型か、《バジュラ》で理不尽ゲーをかけられる赤型にするかは悩むところ。

【黒緑リョクドウビート】

《鳴動するギガ・ホーン》から《式神ブゥ》をサーチするとそのままG・ゼロで場に出せる。

マナ加速やサーチを駆使して展開し、除去をしながらビートダウンするシンプルな動きが強い。

【白緑クロスギア】

《戦技の化身》が特に強く、これのパワーを上げて《リバース・アーマー》で守って攻めていく。

その他、《式神シャーマン》によるマナ加速から《微笑妖精レイリン》によるパーツ回収で盤面を作る。

最終的には《グランドクロス・カタストロフィー》を《巡礼者アイザク》に付けて詰ませたりする。

【青単ストンピィ】

「序盤をドロー等に費やし盤面展開をスキップする。」系の動きをするデッキをテンポ差で追い込める。

S・トリガーで纏めて処理されない様に、バウンス獣以外のクリーチャーはパワーの高さで選んでいる。

【緑単トーテム】

《怪力の化身》や《魅力妖精チャミリア》で攻撃が途切れない。

緑単色なのに手札補充や防御手段を持っているのが珍しい感覚になる。

【青緑トーテム】

ゲルフィッシュ→リヴァイアサン→サイバーロードと展開し、《口寄の化身》3ドローして《闘将メサイヤ》を引き込む。

【黒単デスワルツ】

ハンデスで選択肢を奪うか、手札を増やしながら盤面広げるかをして、速やかにビートダウンする。

【緑単アンブッシュバイタル】

防御は《新緑の魔方陣》を延々墓地からマナに置いて粘り続ける。

【白黒緑ウェーブストライカー】

《キルスティン》という明確なゴールがあるのがプレイ難度を下げてくれるので嬉しい。

色事故が怖いので赤が入っていないので《サピエントアーク》での制圧が出来ない。

代わりに、《ハザリア》や《シェルチャーチ》等で相手の盤面に干渉出来る様になっている。

後半はマナゾーンから《モーリッツ》を拾ってきて、タップキルで制圧する。

【黒赤緑ウェーブストライカー】

色事故が怖いので白を抜いているのでブロッカーが入っていない。

代わりに《ゴリアック》を始めとしたCIP除去が多めになっている。

【白青ヘブンズゲート】

ドロー呪文→《アルシア》→《アルカディアス》と動いてから《ヘブンズゲート》を使うと安全に踏み倒してから殴りきることが出来る。

【白緑イニシエート】

イニシエートの比重を大きくしたのは、ドロー能力が多いからで、《磁力の使途マグリス》に加えて《快癒の使途リアス》のメタモーフで後半のトップを強く出来るのが良い。

【青黒ゴースト】

最終的には《デビル・マーシャル》を立てて、1点ずつ行く。

【青赤フェザーノイド】

そのまま《インフェルノ・シザーズ》や《タイフーン・バズーカ》など、除去能力を持ったクロスギアで盤面制圧したり、2マナフェザーノイドと併せた《コマンド・デバイス》でドローしながらビートダウンしたりする。

【白黒緑レインボーファントム】

そのままでは相手ばかりマナが増えていってしまうので《聖騎士ミルキーウェイ》の能力でそれをカバーする。

メインとなる上記2体はパワーが低い為殴り返しに弱いが、進化獣である《ジャガスター》のパンプ+アンタップ能力がそれを補う。

【赤緑ソウルフェニックス】

《エメラルド・クロー》は《キッキ・ヤコッピ》とも相性が良いし、《フェアリー・スコップ》を使って《新緑の魔方陣》や《ソウル・ガルダス》でしつこく立ち回るのもやってみたいと思っている。

【逆流牙コスモビュー】

コンボ発動の為の9マナは《大勇者「ふたつ牙」》で用意する。

《ルナ・コスモビュー》を普通に立てて、大量のマナと追加ドローの物量戦をしても良い。

【青緑ダグラドルグラン】

打点として採用したのは《緑神龍ダグラドルグラン》で、これのアクセル効果が軽量クロスギアと相性が良いし、《ミラージュ・マーメイド》ドローの種である《パクリオ》でS・トリガーを埋めても問題無く攻める事が出来る。

【白青アドミラルクイーン】

《ハンマーヘッド・クラスター》はタップ後の隙をフォローするカードを増やす為に入れた。

《アドミラル・クイーン》より先に場に出せて、ブロックとバウンスで2回分の殴り返しを防げる。(マナを削るので実質確定除去になる。)

【トリガーマーシャル】

《アクテリオン・フォース》や《インフェルノ・シザーズ》をクロスしてそのまま殴りきる。

この動きは転生編当時は存在しなかったが、神化編辺りのルール変更で出来る様になった。

【チューターヴァルキリアス】

状況に応じて《ヘリオス・ティガ・ドラゴン》や《エクス・リボルバー・ドラゴン》等を出しても良い。

《神秘の宝箱》を採用する事で、欲しいドラゴンをマナに置いたり、《ストリーミング・チューター》用の数少ない青マナを捻出したりできる。

【黒単アクセル】

クロス先が《デクロワゾー・ブローチ》や《飛行男》であればさらにハンデスも付くので非常に厄介。

《デモニック・プロテクター》×3とかやると最高の気分になる。《頭蓋骨絞め》かな?

【青黒エンドレスパペット】

特に《陰謀と計略の手》は盤面処理をしながら1ドローになるので非常に相性が良い。

バウンスで盤面を開けて手札破壊で1ドローしながらビートダウンする。

【黒単アバスノナリス】

《幽鬼の影リバース・ソウル》を《アバス・ノナリス》の効果で殴り返しから守れるので、その盤面を維持する事でアドバンテージを取っていく。

【赤緑プロミネンスカタストロフィー】

除去などで捌かれても後続が大型獣になるうえ、《ボルベルグ・クロス・ドラゴン》を引けばそのままクロスして増殖できる。

防御は高パワーの殴り返しと《深緑の魔方陣》+《フェアリー・スコップ》でやる。

【黒赤エクスプロードカタストロフィー】

《コロッサス・ブースター》というカードは何かの冗談かと思われそうだが、強制戦闘を目指していくこのデッキで、僅か1マナで倒せる範囲を大きく上げられるのは偉い。ハンデスクリーチャーでの殴り返しにも使える。

【白青黒ネオウェーブカタストロフィー】

どうしてもデッキ内のS・トリガー呪文やクロスギアの比率が高くなるので「クロス先がいない。」という状況に陥りやすいが、破壊されても手札に戻る《アクア・ソルジャー》を採用する事で解決を図った。

【白青赤ペコタンミラージュ】

デュエプレ1弾みたいなやつ、やりたくない?

他候補

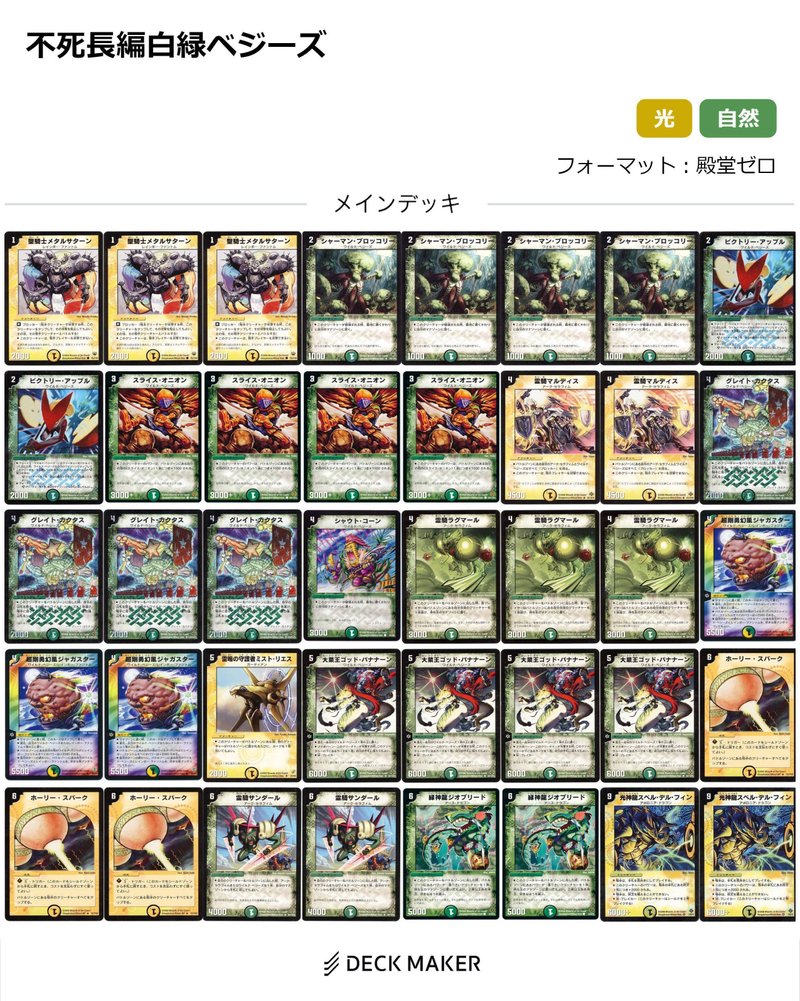

『不死鳥編縛り』

当ブロックからの新種族で完結する様にカードが作られていて、これまでのカードを生かしづらい。

意図的にカードパワーを抑えられていた節もありエアポケット的存在になっているが、動きは個性的で格好いいし、盤面が揃えばさすがに強い。

改めてカードプールを見ると発見も多いので、よく噛むとしっかり味がする。

【赤単速攻】

3マナのS・Aも増え「2マナは高パワー、3マナはS・A」という住み分けに。

5マナと少し重いが異常な突破力を持つ《衝撃のロウバンレイ》を入れて、多少ロングゲームでの勝利を目指しても良い。

【赤黒速攻】

ブロッカー破壊能力を持つ軽量クリーチャーの《風磨ヴィネス》は、これからしばらくビートダウンの定番カードになる。

【チューザビート】

元々のリストは随所に聡明さの光る逸品。

オリジナルの構築センス、環境を読んだデッキ選択、どれをとってもただただ感心するばかりである。

【アークセラフィム】

後半は《霊騎サンダール》+《霊騎ラグマール》のコンボで永遠にマナ送りで除去をしていく。

処理されても《霊騎スピリット・サティーク》からの《霊騎サンダール》でリカバリーする。

粘り強く盤面を広げて押し込むのが格好いい。

【グランドデビル】

《メディカル・アルナイル》を絡めた《トラップ・コミューン》での大量破壊は病み付きになるので、健康な人は一度試してみるのも良い。

【進化ティラノドレイクビート】

捌かれても《竜脈のダンジェン》による墓地回収でしつこく攻める。

ビートダウン相手には《フレアフュージョン・ドラグーン》のバイオ・Kと《サイレント・ドラグーン》の殴り返しで対応する。

【ドリームメイトビート】

ダイナモ能力によって殴り返しに多少耐性があり、特に《食いしん坊チャロック》をダイナモで守りながら殴る動きが強い。

防御面に不安があるが、トリガー等で誤魔化した後《流れ星ムサシ》を立てて時間を稼ぎ、その隙に殴りきりたい。

【メカオーダイナモ】

高いパワーで一点ずつ殴ったり、盤面広げてワンショットを狙ったり、臨機応変に殴っていく。

【チューターランデス】

相手を3マナくらいまで落とし込めば、パワー5000のドラゴンでポコポコ殴って勝ててしまう。

先手の暴力みたいなデッキだと思う。

【人形プルート】

処理されても《盗掘人形モールス》連打からの《プルート》を再生するしつこい動きが格好良い。

【除去ガーディアン軸ヴィーナス】

基本的に3体のブロッカーを失う事になるので進化するタイミングが難しい。

《雷鳴の守護者ミスト・リエス》を失ったのが痛い。

【除去アステロイド・マイン】

小型ブロッカーを並べ、《霊騎レングストン》の能力で手札を増やし対応していく。

余談だが僕は不死鳥編当時、気まぐれで買ったパックで手に入った《アステロイド・マイン》の能力を見て、デッキを組んでデュエマを再開した。

その後も、特に2009年頃はよく使っていて、大会でしっかり負けた。

たまの失敗はスパイスかもね。

【赤単リューガライザー】

その後は偶然にも進化元が揃っているのでそのまま《龍炎鳳エターナル・フェニックス》になれる。

《闘龍騎リューガライザー》をなんとか強く使う為に考えたデッキで、たまに上記展開で勝てる。

ずっと夢の様な話をしてる感は否めないが。

【青赤緑ビートダウン】

《ブレイブハート・ドラグーン》と並んでブロッカーによる受けを崩壊させる。

《フォーチュン・ボール》を《猛禽剣兵チックチック》にしてS・A率を上げたり、タップインのリスクを取って《ゴンタ》を採用したりもする。

【牙デルフィン】

かつては《母なる大地》による縦横無尽な展開があったが、その部分は《ブラッサム・シャワー》によるドラゴン回収でリペアした。

【黒ランデス】

《タイム・トリッパー》→《マナ・クライシス》→《焦土と開拓の天変》→《ミルドガルムス》→《ザールベルグ》という流れ、普通に泣いちゃう。

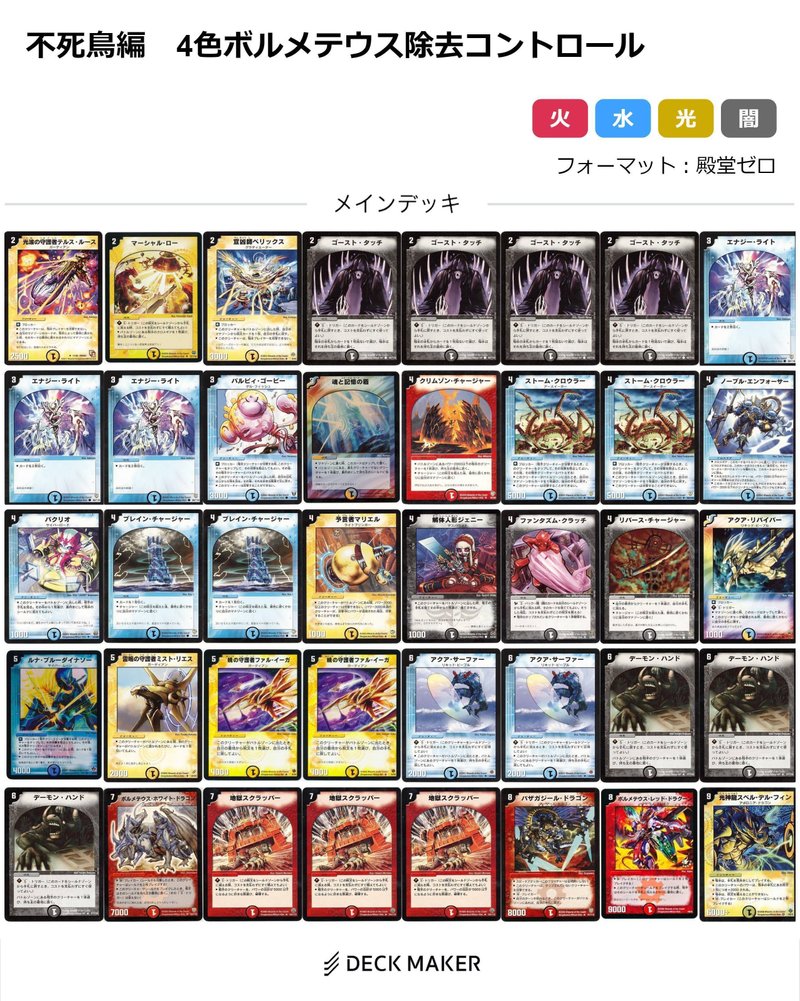

【4色ボルコン】

《パルピィ・ゴーピー》は山札操作による疑似的なドローかつブロッカーで、速攻にもコントロールにもある程度役割が持てるので当時結構好まれていたが、普通に焼かれてどうしようもなかったり、そもそも「5ターンの間何もできない絶望の未来」をただ教えてくれるだけだったりする事も多い。

【白青黒ダフトヘッドコントロール】

最終的には《黒神龍ダフトヘッド》で相手にカードを引かせてライブラリーアウトを狙う。

【黒緑赤ドラゴン】

特に《フレミングジェット・ドラゴン》が強力で、最高4枚ブレイクのスピードアタッカーにはロマンがある。

手に入りやすいカードで構築できる為、似た様なデッキを持っていた小学生等は多いと思う。

【白青ユニバース】

序盤の堅いブロッカー達が速攻に強く、《アステロイド・マイン》の除去耐性がコントロールに強い為、《ユニバース》無しでもそこそこやる。

【カチュアリボルバー】

場に出た時の効果でお互いのマナゾーンを減らしながら、墓地に《グール・ジェネレイド》を送り込む。

ターン終了時に破壊される事で、マナが減って対応力が無くなったところに複数体の《グール・ジェネレイド》が並ぶ地獄を作る。

《ダンディ・ナスオ》→《ゼキラ》自壊で《グール・ジェネレイド》早期着地ビートするプランもある。

【アステロイドレイザメカオー】

そこから《アステロイド・レイザ》に進化Vしてひたすらに殴る。

《キャプテン・ハッスル》→《反骨鉄拳バーニアン》の流れもパワーが高くて良い。

【白青ペテルギウスファイナルキャノン】

《スパルタンJ》に進化した後は《タイムチェンジャー》でメテオバーンを補給しながらさらに耐える。

頃合いを見て《超新星ペテルギウス・ファイナルキャノン》に進化してメガメテオバーン6で終わらせる。

【青黒ラベリーズサイクロン】

手札破壊と除去を連打して安全を確保したら、《生命剥奪》や《英知と追撃の宝剣》でマナやシールドに手をかけて終わらせる。

【青黒赤グールアポロヌス】

ドラゴン3体で《アポロヌス・ドラゲリオン》に進化GVして殴るデッキではあるが、そこまでする必要あるだろうか。

【屑男マグナムモールス無限ドロー】

そのままデッキを掘り進めて、《ルナ・コスモビュー》、《レオパルド・ホーン》までG・ゼロで並べて押し切る。

盤面が揃えばマナは必要なくなるので、《悪魔の契約》でマナゾーンのクリーチャーを墓地に送る事で《モールス》のG・ゼロを狙っていく。

【ダイナモドリームメイト】

《食いしん坊チャロック》のマナ加速を通していく為に各種ダイナモのパンプアップでサポートしていく。

増えたマナで《流れ星ムサシ》を立てればビートダウンを止められるし、遅いデッキ相手には《ウー・ワンダフォー》でリソース勝負を仕掛けていく。

ダイナモはパワー付与が物を言うので、バニラクリーチャー《白銀のシュシュ》のシンプルなパンプアップが一番染みる。《白銀のシュシュ》、好きだ。

【赤緑サンテガトデパコ】

《サンテ・ガトデ・パコ》のドロー能力と《森の歌い手ケロディナンス》によるマナアンタップで大量展開を狙い、並べた小型ドリームメイトを《超新星ビッグバン・アナスタシス》や《超新星マーズ・ディザスター》に進化させて盤面を制圧する。

【白青ヴィーナス】

小型ブロッカーが多いので、構造上ビートダウンに強く、コントロール相手には《ヴィーナス》の除去耐性で押し切る。

【青黒赤オメガクライシス】

デッキ内のクリーチャーをティラノ・ドレイクのみにする事で、自分への被害をゼロにしている。

防御面は、S・トリガー獣での殴り返し、《マキシマム・ディフェンス》によってティラノのブロッカー作成、《フレアフュージョン・ドラグーン》による除去、《エマージェンシータイフーン》からの《ガウスブレイザー》殴り返し等、あの手この手でやっている。

【トリガーティラノドレイク】

ビートダウン相手にはトリガー獣での殴り返しで対応し、それらを警戒して盤面を溜めてくるようであれば《ペインシュート・ドラグーン》等の除去で処理をする。

コントロール相手には《ガウスブレイザー》や《ヘキサリオ・ドラグーン》が強く使えるので、各種除去と併せてアドバンテージを取っていく。

《ブレイズブレス・ドラグーン》の除去範囲を上げる為に大型ティラノや進化獣を採用しても良い。

【黒赤アステロイドガウス】

《炎彗星アステロイド・ガウス》のS・トリガーは、こういう動きの為に付いているんじゃないかと思う。

カウンターを成立させやすくする為に《イガルス・ドラグーン》や《ぺリオンブレス・ドラグーン》辺りも候補か。

遅いデッキ相手には《ペインシュート・ドラグーン》の除去能力、《ガウスブレイザー》のアドバンテージでゲームをする。

【青黒赤ドルザバード】

《ドルザバード》をマナゾーンに置く事で《ブレイズブレス・ドラグーン》が広い範囲を除去できるようになる。

これと《衝撃のロウバンレイ》で盤面を掃除して、S・トリガーされない《覇竜凰ドルザバード》の攻撃を通していく。

《魔刃のガーリィペイ》を並べて手札を狩る事で反撃も最小限にする事を試みている。

【青黒赤ドラグランダー】

墓地回収の《毒霧のケンブラー》、手札破壊の《魔刃のガーリィペイ》、ドローの《屑男》達が《ドラグランダー》をサポートする。

《無限掌》による全除去というロマンも乗せて、いい感じにやる。

【白青黒グランダイバーX】

そういうゴールを目指して走るコントロールデッキ。

追加の《ペトリアル・フレーム》のクロス先として、ビートダウンを詰ませる《アイザク》、コントロールへの嫌がらせとして《デス・タギア》を採用。

【白青緑アガジムイリュージョン】

せっかく決めたコンボがS・トリガーで止まるときついので、《ペトリアル・フレーム》、《フラッシュ・アーマー》、《シヴィル・バインド》等でアシストする。

【白緑ラーゼミケランジェ】

《霊騎プリウスライザ》と《霊騎サンダール》のコンボで自在にアークセラフィムのサーチが可能。

《霊騎プリウスライザ》はローソンプロモの為、非常に手に入り辛い。

【青黒アゼルザード】

一度《タイムチェンジャー》を使って進化元を2枚補充するだけで、《魔皇アゼルザード》本体のW・ブレイカーと元々の進化元と併せて合計5枚ブレイクできる。

S・トリガーが怖いが、《封魔ダンリモス》で除去トリガーを指定して回避したり、《封魔ガリエフ・イルゾール》によるドローでリカバリーしたりも出来る。

【青黒ディープマリーン】

《ラディアック・ガルクス》→《封魔グラーボス》→《封魔ガルマジアス》という青黒とは思えない高パワーでのビートダウンも特徴。

除去能力を持ったクリーチャーも多い為、テンポよくビートダウンすることが出来る。

【青黒ブラックホールサナトス】

《封魔アウグルン》というカードは場に出た時にスリリングスリーで除去を撃つブロッカーで、1枚フェニックスが捲れただけでもこの当時では充分異常なスペックをしている。

《闇彗星アステロイド・ゲルーム》の進化元にもなるので、これらを使って盤面を処理した後、《超新星ブラックホール・サナトス》を出して殴っていく。

除去された時に《封魔アウグルン》達を墓地から回収出来るので、迂闊なマウントの取り返しを許さない。

【黒単アウグルン】

上記の青黒型ではフェニックスが8枚の為ヒット率は約1/2程だが、フェニックス追加でもう1種類、合計12枚採用すれば除去を撃てる確率を約2/3くらいまで上げられる。

《超新星プルート・デスブリンガー》の進化元になれないが普通に《スナイプ・アルフェラス》を採用しても良い。

【緑単ジュピター野菜ウェーブストライカー】

進化GVで数を減らしてしまうのは一見噛み合っていないように見えるが、「場に3体揃える」というゴールが一貫しているので「ウェーブストライカーを揃える」の他に「ジュピターを出す」という形で単純に勝ちプランが増えている。

《マッチョメロン》や《ニンジャパンプキン》は高いパワーで序盤の攻防を支えてくれるし《アラームラディッシュ》でマナの《ジュピター》や《グレイト・カクタス》を回収出来るので柔軟に動ける。

【白緑ワイルドベジーズ】

《霊騎サンダール》+《霊騎ラグマール》で除去したり、《ジャガスター》+《霊騎マルディス》で盤面を固めたりと受けるプランも取れる。

ブロッカーを付与した《シャーマン・ブロッコリー》や《シャウト・コーン》を《霊騎サンダール》で延々と場に出し続けて遊ぼう。

【野菜赤緑ドラゴン】

《コッコ・ルピア》系のドラゴンビートダウンの弱点である序盤のビートダウン性能を、自身でもビート可能なワイルドベジーズに置き換える事で補った。補った?

他候補

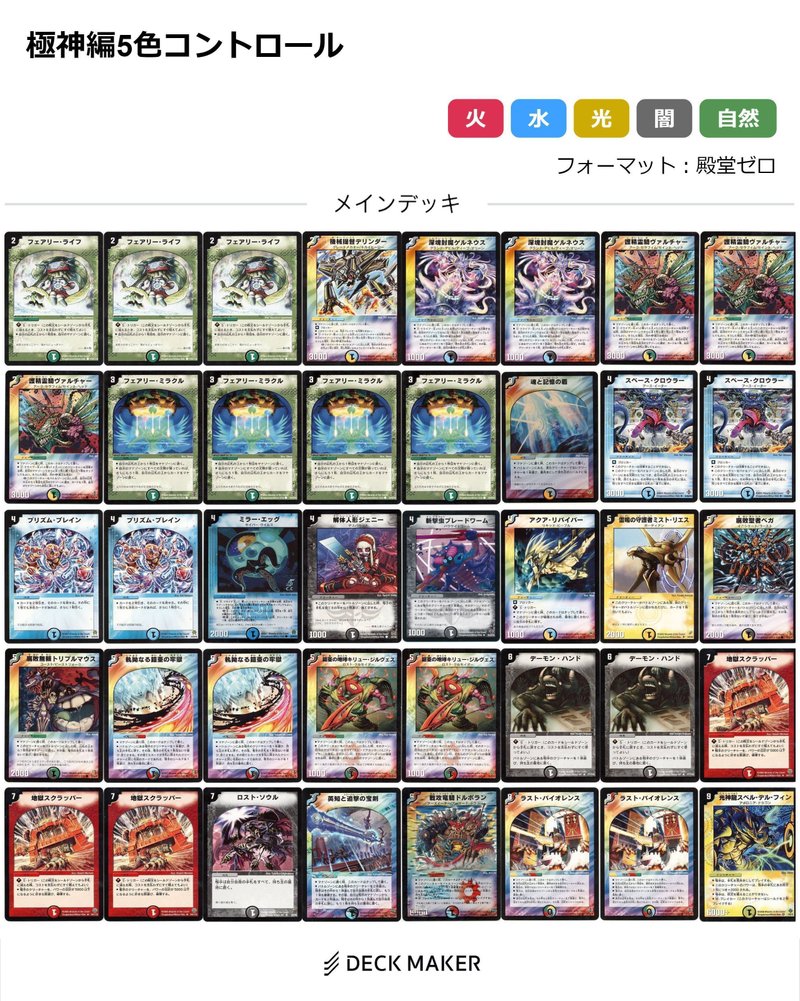

『極神編縛り』

多色推奨ブロックの為、全体的にカードパワーが上がっている。

不死鳥編の失速を取り戻そうとするかの様に、ここからインフレによってゲームが派手になった印象がある。

コンセプトになりそうなカードも多く、デッキ作りが楽しいブロックでもある。

【赤単速攻】

【マルコビート】

《エンペラーマルコ》の進化元を丁寧に潰されると減速するが、そもそもアドバンテージカードが多いので遅いゲームを戦えるのが強い。

カードパワーの高い戦国編や神化編に先手を取りつつ、それ以前のデッキにアドバンテージで有利に立てるので、立ち位置が良さそう。

【ヴァルディビート】

特にシステムクリーチャーを中心としたデッキに対して強く、そういうtier2以下のデッキに対して睨みを利かせる。

ビートダウン、除去、ドローと全てが高いレベルで纏まっていて、相手や環境によってゲームレンジを変えられる拡張性が魅力。

【グランドデビルビート】

進化クリーチャーは《魔皇グレンベルク》での2面展開と《魔皇バルパス》によるバウンスを使い分ける。

【5色フェアリー・ミラクル】

《ラスト・バイオレンス》での高アドバンテージを中心に、《ミンメイ》でマナからの大量展開、や《エリクシア》を絡めた大型ビートダウン等、様々なプランが取れる。

その他、《ヴァルチャー》から進化できる《カシオペアストーリー》や、余った多色クリーチャーを突然打点に変えられる《ソウル・ドルジ》等も良い。

勝ち手段は《ラスト・バイオレンス》の高アドバンテージになる形が多い気がするが、マナに落ちると絶望するので何か別の多色クリーチャーにしても良い。

【5色ゼンアク】

マナ加速等で展開が遅れた盤面を《ゼンアク》の能力で吹き飛ばす。

《ゼンアク》の時点で4色なので、色マナが用意しやすいのも魅力。

【黒赤緑五神】

個人的に好みのデッキではないが、最強候補の一角だと思っている。

《フレイムアゴン》と《ダークインドラ》のリンクで、除去体制を持った《バジュラ》になる。《エメラルドファラオ》の「選ばれない」効果は本当にどうしようもない。

あまりに簡単に一方的に勝てるので、私情を挟めるならばこのデッキに規制をかけたい。

【青黒赤五神】

ドローカードも多いので上記【黒赤緑】型と比べて5→6という流れが決まりやすく、安定性が高い。

"最速"ではなく、ある程度コントロール気味に動きながらじっくりとリンクを狙う。

【ヘヴィメタル】

《龍神ヘヴィ》の殿堂でゴッドリンクで制圧の難易度は上がったが、結局「しつこいランデスの先にナチュラルにフィニッシャーが居る。」というのは普通に強い。

戦国編で《バザガベルグ・疾風・ドラゴン》や《バキューム・クロウラー》を手に入れるので、もしかしたらそっちの方が強いかもしれない。

【ギリメギスドルゲーザ】

《地脈の超人》→《ギリメギス》→《剛撃戦攻ドルゲーザ》の流れが異常にパワフルなのでそのサイズ感で押し潰す。

【黒単コントロール】

盤面と手札をじわじわと攻めていく。

【アモンベルスロック】

手札コストには《バラムゲイナー》を使用。

《鎧亜の深淵パラドックス》を出して効果で自身を戻す事で、手札コストにした《バラムゲイナー》を毎ターン回収出来るので、ドローを完全にロックできる。

【イカロスコントロール】

《霊王機エル・カイオウ》の高いパワーが序盤をがっちり固め、そして後半に打点をアシストするのは無駄が無くて良い。

【白黒赤サードニクス】

並べられたブロッカーは《予言者キュベラ》等で寝かせてこじ開け、ワンショットを狙う。

【青黒赤バイオレンスサンダー】

レジェンド7で再録されたパッケージなので、当時使ってた子供はそれなりに多いと思う。

【黒緑デスモナーク】

あまり派手な動きは狙わず、1,2体蘇生させる除去耐性のイメージでデッキを組んだ。

【生魂転霊ビッグマナ】

最終的には《霊菌樹ニョキタリス》に《生魂転霊》を使いクリーチャーを持ってきて、伸ばしたマナから《無双海王ソウル・ドルジ》に進化させて殴る。

【メカオービート】

《奇術ロボ・ジェントルマン》や《三日月鉄人ネムカッチャン》等で殴りながらリソースを回収する為、相手は徐々に追い込まれていく。

盤面を固められたら《キャプテン・メチャゴロン》の大量タップや《大電導コンセント・バトラー》の異常なパンプアップで踏み潰していく。

【ディープマリーンビート】

5ターン目は《封魔アルゴルス・ヴァイソン》で面を広げても強いし、《魔塊流ギガンドル》でさらに高パワーを並べても良い。

《深塊機士ガニスター》から《封魔秘宝アバランバ》→《アルゴルス・ヴァイソン》の動きもある。

複数のルートで高パワーと面展開のビートダウンをかけるのが楽しい。

【青黒アブゾドルバ】

アドバンテージを取りやすい構造になっており、その他《封魔デミゴルン》や《ドボルザーク》のサーチ能力を駆使して立ち回る。

「《アステロイド・ゲルーム》を出す。」というのが正解肢のことが多く、それが嬉しい。

【レオパルドペガサスハリケーン】

タップ状態で場に出る事になるので隙があるがそれを《樹海の守護者リニー・ラファロ》でフォローする。

《G・Eレオパルド》からサーチが繋がるので実質1枚コンボ。

【青黒ツヴァイランサー】

一度場に出てしまえば《クリスタル・ランサー》より速やかにゲームを終わらせられるので、一応差別化出来ていると思う。

【赤タッチ黒ドラゴン】

初心者向けデッキでS・トリガーのみの黒タッチ構築を提供するの、本気感あってビビる。

実際に10枚改造で大会に出る場合は《デス・スモーク》とか入れて除去を厚めに採るのが強そう。

【白青ヘブンズゲート】

【スーパーデッキ バイオレンスエンジェル】ベースのデッキ。

ドロー、墓地肥やし、ブロッカー、種族。全てを持った《エールフリート》とかいう、当時のスペックを大きく超えたオリジナルカード、ずるいと思った。

他候補

【ギルダグラスコントロール】

【キキカイカイロック】

【ガナストラガラサラマビート】

【アロロパロロランデス】

【ゴウリキコントロール】

【オットードッコイ】

【ミラクルとミステリーの扉】

【ゼロフェニックス】

【ボルフェウスヘヴン】

【アルバトロスビート】

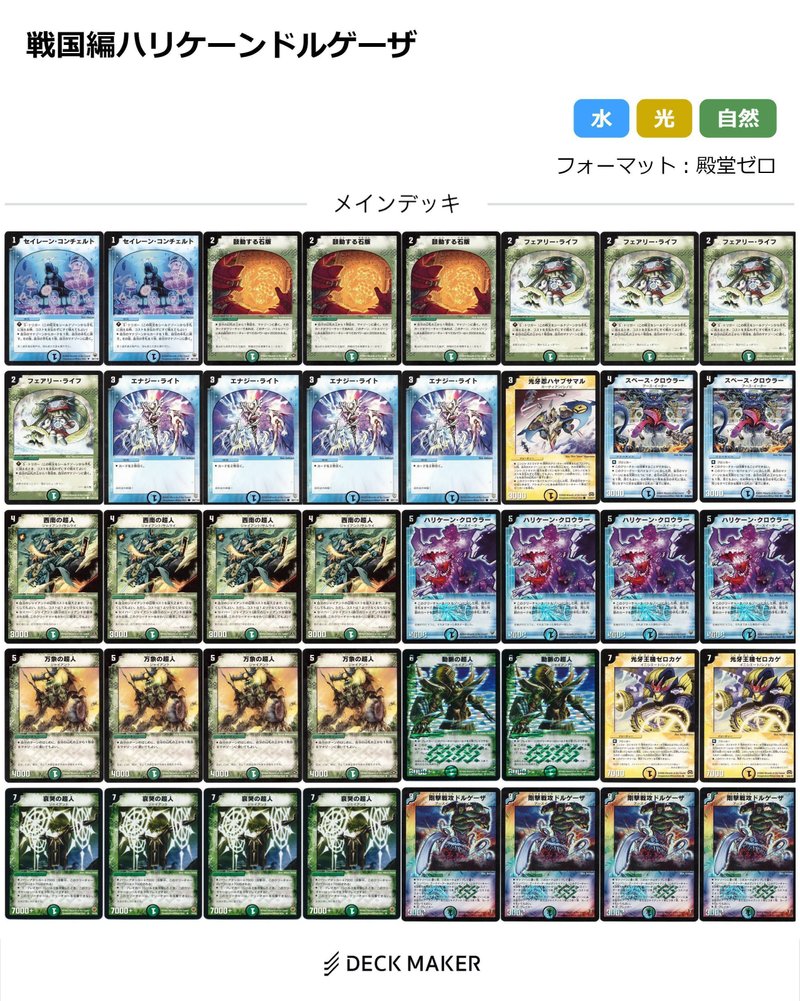

『戦国編縛り』

【赤単速攻】

《ライラ・ラッタ》からの《デュアルショックドラゴン》S・バックも強力。

【赤緑速攻】

戦国編当時、「情」でコントロールを握っているプレイヤー間で情報発信が行われており、その分ビートダウンへのガードがかなり甘かったので、それらを秒速で引き倒していた。

そして、たった2枚だけ入っている《地獄スクラッパー》が盾に埋まってない事を嘆くオタクを量産した。

【白黒緑ギャラクシー】

手札破壊で相手を崩し、フィニッシャーを立てる。

やることはシンプルで、あとは環境に合わせたチューンで生き残る。

僕はこのデッキを、ガブリアスだと思っている。

【4色ギャラクシー】

PG系デッキは【白黒緑ギャラクシー】が語られがちではあるが、当初から青入りも存在する。

特に《母なる紋章》、《雷鳴の守護者ミスト・リエス》殿堂後はこの様に青を入れてリペアしたデッキを多く見かけた様な気がする。

(覚醒編以降は超次元でアドバンテージを取れるので、また白黒緑に戻ったりもする。)

【シノビドルゲーザ】

《西南の超人》→《剛撃戦攻ドルゲーザ》の強い動きは健在なので、戦国編デッキの中では弱体幅が少ない。

かなり強デッキ寄りな気がする。

【ロマネスクサインリペア】(ドラゴンリアニメイト)

《インフェルノ・サイン》、《龍仙ロマネスク》、《龍神ヘヴィ》と四肢をもがれたが、元々、反則を絵にかいた様な動きをしていたので適正なスピードに戻ったと言えばそんな気がする。

【ヘヴィメタルランデス】

極神編との違いは《バキューム・クロウラー》と《バザガベルグ・疾風・ドラゴン》が加わった事で、これにより単純に勝ち手段が増えている。

除去やマナ破壊を継続的に行える様になった事で強化されている。

【ロマノフコントロール】

《邪眼皇ロマノフⅠ世》の効果で臨機応変に呪文を唱えコントロールする。

普通にナイト軸のフィニッシャーに差してもいい。

【赤マルコビート】

《チェレンコ》→《青銅の鎧》→《エンペラー・マルコ》というぶん回りルートが増えたのに加え、《霧隠テンサイ・ジャニット》による防御がビートダウン対面でぶっ刺さる。

戦国編当時はtier2止まりだったが、殿堂によって失った物が殆ど無い為、弱体化した他のトップメタ達と違い、当時のままのデッキパワーを維持している。

【5色フェアリーミラクル】

このリストでは【シノビドルゲーザ】に対して強い《DEATHドラゲリオン》をフィニッシャーとして採用している。

【5色バキュームクロウラー】

クリーチャーを出し入れして得るアドバンテージが強力で、特に《封魔アドラク》と《バキューム・クロウラー》のドローロックコンボは簡単に詰みの状態に持っていける。

あらゆるゾーンに触れる様になっており、適宜解答を探しながら相手を締め上げる。

勝ち手段もいくつか用意されているので、使う側の判断力が問われる。

【赤緑ドラゴン】

シンプルで強力な動きで使用者も多く人気のデッキタイプだと思う。

【進化ジャックライドウ】

【武者・紫電ビート】

《ボルバルザーク・紫電・ドラゴン》を走らせるルートは、上記以外に複数あるので、ぶん周りの再現性の高さが魅力。

S・トリガー等で盤面を捌かれたら、後は《ボルメテウス・武者・ドラゴン》をトップデックして、S・Aにして投げつけていく。

【サムライ《維新の超人》型】

サムライデッキで採用率の高い《ビワノシン》を外し、《戊辰の超人》を採用した。

「どうせクロスギアの効果でアドバンテージを取れるので、《ビワノシン》のアクセル効果より、場持ちが良い高パワーの《戊辰の超人》で複数回殴る方が偉いんじゃないか。」と思って試したらなんかいい感じになった。

同じ様な理由でパワー5000の《デュアル・又左》も採用したかったが、《メモリーアクセラー》を出してつける為に青×2が必要なので、《アクア・ブレイド》等の青クリーチャーを優先した。

【ナイトコントロール】

シンプルなナイトコントロール。

【ナイトビートダウン】

元々定評がある盤面処理とアドバンテージを駆使しながら小型で殴る。

《レジェンダリー・ヴァンガード》とかいうカード、何かの間違いなんじゃないかっていうくらいパワーが高くて強い。

【ネログリフィス】

このスーパーデッキは、変に弄って弱体化することが多いので素材の味を生かすのが一番いい。

【ドラゴンラボコントロール(レオパルドルドヴィカ)】

小型クリーチャーは《ブリュンヒルデ》で潰して、大型クリーチャーは《アクア・マルガレーテ卿》で処理をする。

フィニッシャーは《レオパルド・ルドヴィカ》のワンショットだが、4枚ずつは多い気もするので各1枚減らして《デ・バウラ伯》や《魔弾ゴッド・ジェノサイダー》、《魔弾ストリームサークル》を入れても良いかも。

【ヘブンズゲート】

その弱点を、まず《アルカディアス》召喚に向かう事で解決を図った。

ドロー呪文を採用率の高い《トリプルブレイン》ではなく4マナの《ネオブレイン》にする事で、ドロー→《アルシア》→《アルカディアス》の流れを作りやすくなっている。

【ティラノドレイクビート】

《竜脈のダンジェン》や《三面怪人アシュラファング》が《ガルデス・ドラグーン》の効果と相性が良く、これらのカードでリソースを補給しながら粘り強く戦う事も出来る。

【黒赤ディアブロスト】

盤面処理能力が高く、膠着状態にしながら自分だけ場にクリーチャーを溜める事が出来るので、一斉攻撃によるフィニッシュで反撃を受けにくい。

【バザガベルグコントロール】

《バジュラズ・ソウル》による理不尽は言わずもがな、《イモータルブレード》と《バザガベルグ》の組み合わせは墓地の《ハヤブサマル》を回収して相手のターンになればスレイヤーで構えられて強いし、《ピュアザル》と《インパクトアブソーバー》のハメもある。

【5色ゲルネウスビートダウン】

《ゲルネウス》のO・ドライブで盤面処理とアタッカーの補給が出来るので、除去を受けてもテンポよく殴り続ける事が出来る。

【ハリケーンドルゲーザ】

そのまま《西南の超人》複数展開でコスト軽減をして、盤面を大型ジャイアントで埋め尽くす。

ループデッキの様な動きをしながら、処理しきれない物量が突然盤面に現れるのが楽しい。

【オーロラ再誕アルファディオス】

《ガブリエラ》+《ウェビウス》+《緊急再誕》で《アルファディオス》を早期着地させる。

……どう考えても手札が足りない。

誰か、アイデアだけ受信して、なんとかしてくれ。

他候補

【シデンギャラクシー】

【グレイテストシーザー】

【スペルギアファントム】

【星龍マーシャル】

【マーシャルビートダウン】

【ヒャックメーカウンター】

【トリガービート】

【バルクライ王】

【マスターオブディスティニー】

【赤緑軸ナイトビート】

【城コントロール】

【運命の選択ガントラ】

【シノビビート】

【じゃんけんビートダウン】

【準黒単オールイエス】

【5色コントロール】

【5色ランデス】

【5色オファニス】

【5色ゴッド】

【5色ゲルネウスビート】

『神化編縛り』

当時以降はまだ再度触れていないので当時を思い出してうろ覚えで組んでいる。

神化編は全体的にテキスト量が増えていて、フィニッシャーとされるカードには、今までと比べて分かりやすく「勝つ」と書かれている感じがする。

それらのカードの出力が過去デッキ達を踏み潰してしまう様なら範囲を一旦考える必要がある。

そうならない事を願うばかり。

【青単サイバー速攻】

全盛期は《パラダイス・アロマ》多面展開により多くのプレイヤーを絶望させたが、それが無くともベースが強い。

「出されたら終わり」系のデッキが多い神化編で、それらを出させる前に終わらせる、安全弁の様な役割もあったと思う。

【青白速攻】

コントロール相手には従来の【青単サイバー】の様に攻め立てる。

速攻対面では殴り返しながらブロッカーを立てられる《英知メフィスター》が圧倒的な存在感を見せる。

【黒緑速攻】

前人未到の3ターンキルと、高い再現性で繰り出される4ターンキルによって当時のデュエマの価値観をぶち壊した。

「《ローズキャッスル》に弱い。」という弱点を抱えている為《雪要塞ダルマンディ》を入れる事が多い。

【エンペラーキリコ】

殿堂によって様々なパーツを失い、最速ぶっ放しの難易度が上がった為、細かい動きでコントロールしながら《エンペラー・キリコ》の着地を目指す。

当時の【黒キリコ】にも言える事だが、「コントロールデッキの中に突然ゲームを終わらせるカードがある。」というのはそれだけで脅威だったりする。

【ミラミスドラゴンキリコ】

《母なる聖域》での《超竜ヴァルキリアス》から《スペル・デル・フィン》や《ボルシャック・クロス・NEX》で蓋をするルートもある。

【Bロマノフ】

《ヴィルジニア卿》の殿堂でぶん回りこそ減ったが、普通に展開して普通に出すのも普通に強い。

良くも悪くも《B・ロマノフ》に頼ったデッキなので、ハンデスで抜かれるとしばらくモジモジするという弱点がある。

【ドレーンMロマノフ】

《M・ロマノフ》は殿堂で1枚になったが《進化の化身》からのサーチでリペアをかけた。

【ベタービートMロマノフ】

適当に並べたクリーチャーが突然打点を上げて殴ってくる。

《進化の化身》から《大神秘イダ》でのアタックもシンプルに強い。

【5色ドラゴン】

《バルガゲイザー》から《バルガライゾウ》をめくって、ドラゴンで押し潰すのが最高。

決まった時の気持ち良さを重視して、速攻対面は捨てている。

相手が事故って《グレゴリアス》や《バルガライゾウ》からの《光神龍セブンス》が間に合えばなんとか…。

【フェルナンドコントロール】

軽量呪文の連打で墓地を増やし早期召喚する。

スーパーデッキで《プライマル・スクリーム》を手に入れたのが大きく、これにより墓地肥やしの速度が圧倒的に上がった。

S・トリガーから《ハヤブサマル》による防御が出来るようになったのもいい。

【ベルヘルデガウル】

【連デモ】と呼ばれる事もある。

全体的に重く不器用な所もあるが、除去満載デッキなのでそもそもクリーチャーデッキに強い。

【ロードリエスハイドロハリケーン】

《ハイドロ・ハリケーン》が殿堂で1枚になってしまったので、《ショック・ハリケーン》での盤面処理とG・ゼロ再展開でドローを進める。

正直、かなり強いデッキタイプだと思っている。

【白騎士】

アドバンテージ源が《アスティノス》しかないのが不安だが、《ウルフェリオス》の出力を落とさない為にあまり余計なものは入れない方が良い気がする。

【死神】

手札破壊と除去を連打していく感じだと思う。

死神は他に、強力な除去耐性を持つ《死神獣ヤミノイッカク》が強いので、そちらをフィニッシャーにしても良い。

【ボルシャックNEX】

《マッハ・ルピア》で出し入れする事で盤面にルピアを並べてコントロールする。

その他《コッコ・ルピア》→《ボルシャック・NEX》と動いて《エターナル・フェニックス》を出したり、《ペリュトン》から《ライジング・NEX》と動いたり、遊べる要素をいくつか入れている。

【神帝】

4体揃えると勝ちなので、ドローやサーチを多用してかき集める。

リンク時誘発効果を使うのが強いので、《フォース・アゲイン》で再度複数誘発出来ると嬉しい。

引いて捨てるカードが多く入っているので、《バイケン》と組み合わせて防御札にもなる。

【神王】

リンク時誘発効果を使い、マナ加速や除去をしながら殴っていく。

「リンクはただの除去耐性」と捉えて殴っていくのがおすすめ。

「【神帝】は揃えたら勝ち。」だが「神王は揃う頃には勝っている。」

みたいな事が公式の記事であった気がする。

【起源神】

過去に《起源神プロトン》を引くのを祈りながらプレイしていた記憶がある。

【赤緑進化速攻】

【C・ロマノフサイン】

なのだが、そもそも《C・ロマノフ》にさほど打点が無い為、かなり怪しさがある。

【赤単ファイヤーバード】

序盤に《コッコ・ルピア》が立てられず、ドラゴンを早期召喚させられなかった場合に、除去能力を持った小型ファイヤーバードで凌ぐ事が出来るのが【連ドラ】との差別化部分だろうか。

《ザークピッチ》が捲れる事を祈って殴ろう。

【サンダームーン】

【ブリザードムーンビート】

【スカルムーン】

【ドラグムーンビート】

【ビッグバンパンゲア】

【ヘルゲートリアニ】

【カチュアイカヅチ】

【ジャイアント】

【マスクウェル】

【ローズヤザリス】

【スノーフェアリービート】

【ヘルラッシュM】

【ヤサカノフカLO】

【トワイライトΣ】

【ADAM・EVE】

【オリジンモンスタービート】

【アルバトロスリアニ】

【ペリュトンリボルバー】

【ソウルシフトウルファス】

【センスレスコントロール】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?