18世紀の数学・物理でここまでわかる!? ブラックホールの「古典的」予言(小寺忠 著)

私たちが高校、あるいは大学初年度で学ぶ数学や物理のほとんどは「18世紀の産物」だといわれることがあります。何年もたいへんな思いで勉強したのに、「まだ18世紀」などと聞くと、力が抜けてしまうかもしれません。しかし、当時の数学・物理も決して侮れません。なんと、18世紀にブラックホールの存在を予想した学者がいるのです。一体、どのようにそんな予想がなされたのでしょうか。長年大学で数学や力学を講義してこられた、小寺忠先生(福井大学名誉教授)にコラムを寄稿いただきました。

トップ画像:EHTで撮影したM87中心ブラックホールの画像 (Credit: EHT Collaboration)

ブラックホールの予言とニュートン力学

著:小寺忠(福井大学名誉教授)

2019年4月10日、5500万光年の彼方の「おとめ座の銀河M87」の中心核にある巨大ブラックホールの撮影に成功したと発表され、大きな話題になった。そのとき、ブラックホールの存在が200年以上も前に予言されていたことも伝えられた。アインシュタインの相対性理論が発表されるよりも遥か昔に、どうして予言できたのか。

予言したのはイギリスの地質学者・天文学者ジョン・ミッチェルで、1784年のことである。彼は「平均密度が太陽と同じである星の脱出速度」が光速になる星の大きさを計算し、太陽の半径の約500倍であることを示した。その結果から「この天体からは何も情報が得られない。暗い星になるはずだ」と予言した。これが「ブラックホール」の最初の予言と言われるものである。

脱出速度とは、ある星(天体)からものを投げ上げたときに、引力に逆らって無限のかなたへ飛び去るのに必要な初速度のことである。地球の場合は、第2宇宙速度ともいわれ、約 11.2 km/sである。

脱出速度はどのように表されるか、高校物理の教科書にしたがって紹介しよう。質量M、半径Rの星から質量mの物体を打ち出すことを考える(図1)。物体の速度をvとすると、その運動エネルギーはK = (1/2)mv^2となる。この物体が質量Mの星から距離rの位置にあるとき、星から受ける万有引力はF = G(mM/r^2)。r → ∞を位置エネルギーの基準にとるので、物体mの位置エネルギーは万有引力を∞からrまで積分したもの、すなわち

と表される。

図1

すると、力学的エネルギー保存則により

は一定となる(図2)。物体が無限のかなたに飛び去るためには、r → ∞においても(1/2)mv^2 > 0となるような速度、つまり、星の表面r = RにおいてE > 0となる初速度で打ち上げればよい。その限界の速度(脱出速度)は

となる。

図2

ミッチェルは光を質量mの粒子と仮定し、星の密度を太陽と同じとしたうえで、脱出速度vが光速cになるようなRを当時の数値で計算したが、今日の値を用いると、密度はρ = 1.4×10^3 kg/m^3、光速はc = 3×10^8 m/s、G = 6.67×10^(-11) Nm^2/kg^2なので、R = 3.4×10^11 m = 3.4 億kmが得られる。これは太陽の半径約70万kmの485倍である。地球の公転軌道よりも大きい星で、質量は太陽の1億倍以上である。これより大きな星からは光は脱出できないことになる。

光を質量をもつ粒子とみなし計算するというミッチェルの方法と同様の考えで、今度は質量が太陽と同じM = 2×10^30 kgである星について、脱出速度vが光速c = 3×10^8 m/sになるような半径を求めてみると、R = (2GM)/c^2 = 約3 kmとなる。つまり、太陽を思いっきり押しつぶして半径を3 kmにすると、太陽から光は脱出できないことになる。この星の平均密度はρ = 1.83×10^19 kg/m^3 = 183 億ton/ccとなる。これは、アインシュタインの理論が予想する太陽と同じ質量のブラックホールの大きさや密度と一致する。

以上の計算は、ニュートン力学の枠組みの中で行われている。また、「光が質量をもつ粒子である」という現代からすると正しくない仮定を置いている。にもかかわらず、現代の物理と定性的に一致する予想を導けるというのは、驚くべきことだといえる。

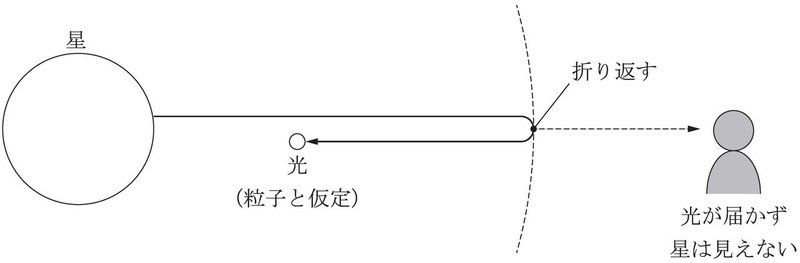

なお、上記の議論において「光が脱出できない」という表現はやや不正確である。上の脱出速度の定義からわかるように、光速を脱出速度として求めた星の半径は、表面から上空に発した光が星の引力によって無限遠方から戻ってくるような星の半径の最大値である。だから、光自体は無限遠方まで行ってから引き戻されてくる。この場合、星の外から星を見ることは可能であるということになる。これより星の半径Rが大きいときに初めて、光は有限の距離で速度が最小値0をとり、折り返して星に戻ってくる。この場合、「折り返し点の球面」の外側には光は脱出できない(図3)。

図3

ミッチェルが計算をした当時は、「光は粒子である」と考えられていた。その後、「光は粒子か波動か」という論争があり、一時「粒子説」は否定されたが、20世紀になると「光は粒子であり波動である」ことで決着した。現代的な視点で考えれば光子の質量は0であり、光が重力で「減速」することはない。この点に関しては、ニュートン力学の「予言」は成立しない。それでも、ブラックホールの定性的な性質を、ミッチェルはニュートン力学を使って正しく予言できたのである。

関連文献:『巨大ブラックホールの謎』本間希樹、講談社(2017)

小寺忠(こてら・ただし)

福井大学名誉教授。著書『演習で学ぶ機械力学(第3版)』、『例題で学ぶ機械振動学』(いずれも森北出版刊)などがある。

***

関連記事:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?