仏教と野生の思考:中沢新一と清水高志の対称的アプローチ

中沢新一は、仏教と、レヴィ・ストロースの言う「野生の思考」、あるいは、「神話論理」とに共通する土台があると主張しています。

また、清水高志は、仏教哲学に、「野生の思考」と同種の思想があると主張しています。

両者は、ともに仏教と「野生の思考」の関係について論じているのですが、両者のアプローチはまったく対称的です。

本稿は、この違いをテーマにします。

一言で言えば、中沢が非言語的な心の働き(無分別智)を重視して、仏教と「神話論理」の違いを主張しているのに対して、清水は仏教の無分別智について語らず、場合によってはそれを否定的に語り、仏教と「神話論理」に同じ論理を見ようとします。

この違いが生まれるのは、前者が生きた仏教の修行者でもあるのに対して、後者が哲学の学者だから、と言えばそれまでですが、中沢の新著(「精神の考古学」)を読めば、彼の指向は仏教の修行以前からのものだと分かります。

私自身は、若い時から、言語のない特殊な体験が、日常的なものになっていましたので、本稿は、中沢共感寄り、清水批判寄りになっています。

また、本稿では、関連するテーマとして、密教的象徴についても論じています。

構造人類学を超える

中沢は、「野生の思考」と仏教が、同じ「土台」から成長をとげてきたものであると書いています。(「芸術人類学」)

そして、この「土台」は旧石器時代から続くものであると。

そして、彼は、この土台の純粋な形を、仏教の中でもゾクチェンに見出しました。

この土台は、ゾクチェンでは「セムニー(心そのもの)」と呼ばれます。

一般的な仏教の概念では「法界」や「仏性」に当たるもので、非言語的な心の働きです。

中沢は、レヴィ・ストロースのルソーに対する語り口から、彼が主客合一の自然との一体化を理想としていたと書いています。(「芸術人類学」)

「主客合一」という表現から、これは普通に言うアニミズム的なものではなく、非言語的な体験を指しているのでしょう。

中沢は、レヴィ・ストロースも、「土台」を指向している部分があったと言いたいのでしょう。

ですが、レヴィ・ストロースの構造人類学は、言語的な構造を対象とすることになりました。

それに対して中沢は、「私には精神(心)の本性は自由な流動であるという確信があったが、構造主義はその流動を言語の構造でとりおさえてしまおうとしていた」(「精神の考古学」)と書いています。

これはゾクチェンの修行をする以前での考えですから、その時点から構造人類学に窮屈さを感じていたということです。

中沢は、「構造人類学の可能性も限界も、そのモデルを言語学に求めたことにある」(「芸術人類学」)と批判します。

中沢が提唱する「芸術人類学」、「対称性人類学」は、言語の外に越え出ていく心の動きを重視するものです。

中沢は、「言語が比喩の体系であることのもつ意味を、構造人類学はそれ以上深めようとはしませんでした。」とも書いています。

つまり、「構造」ではなく、それを越え出る「比喩」を重視すべきだと言うのです。

そして、「構造」を越えて働く思考を、「流動的知性」、「対称性の知性」と表現し、仏教の「無分別智」と等値します。

ゾクチェンでは、「リクパ(明知)」や「イェシェ(原初的知性)」と呼ばれます。

ですが、仏教やゾクチェンでは、それらが「比喩」の働きであるとは考えていないと思います。

「比喩」の働きを生みはしますが、その本質は、仏教が考える通り、比喩以前の運動性、創造性だと思います。

中沢もまた、言語をモデルにすることを捨てられずにいるように感じます。

アフリカ的段階、あるいは、遊動狩猟文化

中沢は、吉本隆明が言う「アフリカ的段階」と「アジア的段階」の区別を重視します。

そして、新石器時代の象徴(言語)革命が後者への転換と考えています。

ですから、中沢は直接的には書いていませんが、構造人類学の神話分析は、農業や定住を始めて以降の文化を主な対象にしている、と言っているようにも読めます。

実際、中沢がプレ・ゾクチェンを見ているアボリジニーの文化は、その遊動狩猟時代の文化でしょう。

アボリジニーの宇宙論では、根源は天空の「透明な水晶」であり、その「割れ目」から「虹」が生まれます。

これらは、ゾクチェンの非言語レベルであるセムニー(法界)の構造である、「本体(空、土台)」、「自性(智恵)」、「慈悲(エネルギー)」の3段階(三位一体)に対応していて、その神話的表現ではないかと思います。

アボリジニーの長老が行う青空の瞑想は、天空の世界(透明な水晶)のエネルギーに一体化して、そこに帰還する最終的なイニシエーションです。

長老は、この瞑想時に、ゾクチェンと同様に光のヴィジョンを見ますが、狩猟民でなくなると、これを見る力を失うそうです。

仏教は、部族社会が国家や商業の運動に巻き込まれた時に、それに抗するようにして生まれた思想ですが、部族文化に回帰するものでもありませんでした。

交換形態で言えば、農耕を行う部族文化の共同体は、「互酬(贈与と返礼)」の閉じた環を作っていて、そこから突出する王や国家政府を認めません。

これは、神話論理が構造変換に対して閉じた環を作っていることと対応しているのかもしれません。

ですが、仏教の布施や総回向は、その純粋な形では、返礼のない「純粋贈与」であり、これは遊動狩猟文化の経済形態に対応するのかもしれません。

密教の象徴

中沢が「象徴」という言葉をキータームとして使いますが、この言葉は、分野によって、人によって、様々な意味で使われます。

テーマからは少しずれますが、少しこのことについて考えておきたいと思います。

「象徴」は、言語が持つ比喩の働きから生まれますが、そのあり方は様々です。

これを、次のような3つのレベルで単純化して考えます。

1)言語のレベル:ラカン的、レヴィ・ストロース的象徴

表象(概念やイメージ)が暗喩・換喩で別の表象を指し示します。

2)錯綜体のレベル:ユンク的、コルバン的象徴

ユンクが定義したように「未知なもの」を指し示します。

「未知なもの」とは、内的には、特定の表象には収まらない、表象や体験の記憶の錯綜体でしょう。

イスラム哲学の専門家のアンリ・コルバンが言う「創造的想像力」のレベルの象徴です。

このレベルのイメージは、元型的、内発的、変性意識的です。

これらの象徴を意識化して対面すると、人格が変容する、つまり、記憶の錯綜体が組み変わります。

3)力のレベル:密教的、魔術的象徴

象徴が、力、運動性の体験へと導きます。

これは、中沢が、法界が内蔵する「ゲシュタルト」、「情報」、「波動」と表現するものと同じでしょう。(「精神の考古学」)

中沢は、「象徴」という言葉を、1)のラカン的な意味で、言語レベルの働きとして使います。

また、中沢はゾクチェンという密教的象徴を使わない思想を学んだので、密教的・魔術的象徴については、十分に理解していない、もしくは、肯定的に語らないのではないかと思います。

後期密教の行法では、象徴的なイメージを観想する場合、次の3つのレベルで深化させます。

・サンマヤ・サッタ(象徴存在)

瞑想の始めに、尊格のイメージ、種子マントラの文字、尊格の象徴物などを意識的に思い描きます。

・ジュニャーナ・サッタ(智恵存在)

瞑想をしているうちに、サンマヤ・サッタが、動的、強度的、自動的なものに変化します。

これは意識的に制御できず、流動し、輝きます。

尊格が実際に勧請(召喚)された、と表現される体験です。

・サマディー・サッタ(三昧存在)

これについては不明で、説明されたものを読んだことがありません。

ですが、おそらく、ジュニャーナ・サッタに一体化するとともに、その形象性を超えて、音や輝光の運動に変化していくレベルだと推測します。

そもそも、仏の姿(イメージ)を観想する場合、五現等覚という方法で、「虚空」から5段階で行います。

最初の2段階は光の象徴である月輪や日輪であり、3段階目は音の象徴である種字であり、4段階目は直観的な意味を象徴する象徴物(三昧耶)です。

ですから、イメージの先に、直観的な意味やそれを生む音や光があります。

密教では、言葉もイメージも、根源的な音や光を種子として、これらから生成すると考えます。

このように、後期密教の実践においては、象徴を上記した3つのレベルの方向で、深めていきます。

*後ほど、「四大元素」に関するパラグラフでも、象徴のレベルの問題を取り上げます。

二項の調停とトライコトミー

清水高志は、「空海論/仏教論」で、「構造論的存在学による仏教の解釈」を試みていると書いています。

これは、構造主義を越えるものとして仏教を捉えている中沢とは、正反対の立場です。

彼の語るところは興味深いものですが、本稿は二人の違いをテーマとしていますので、彼が語らない部分について書きます。

清水は、中沢と違って、仏教にとって最重要なテーマである、言語を超えた心の働きである「無分別智」や、それによって行き着く「涅槃」については語らず、仏教の存在論的な哲学だけに焦点を絞ります。

実践を語らないのはまだしも、「無分別智」や「涅槃」を語らない「仏教哲学」というのは、普通に考えればナンセンスなものです。

また、そのためか、彼は、彼が取り扱う仏教哲学を、「野生の思考」とほとんど同じものと考えているように感じます。

清水は、レヴィ・ストロースの分析した「野生の思考」の「神話論理」について、それが二項対立を調停するものであると言います。

最初に二項対立を立てても、両項を兼ねつつ分裂させる第三項が次々出てきて循環して、原因がどの項でもなくなり、すべての二項が調停されるので、西洋的な固定した二元論にならない、と説明します。

また、清水は、この神話論理の二項調停の方法の、哲学的な最小単位のモデル化として、「トライコトミー」を提唱します。

この3つの二項は、「主体/対象」、「一/多」、「内/外(全体/部分、含む/含まれる)」です。

そして、清水は、このような神話論理に類した二項を調停する論理を、仏教哲学の中に指摘します。

例えば、龍樹の「中論」や、唯識派、空海などにです。

彼は、仏教が説く「離二辺の中道」と、この二項の調停をほとんど同じものと考えているようなのですが、後述するように、私には、かなり異なるものに思えます。

涅槃を語らない

上記したように、清水は、中沢と違って、仏教が目標とする涅槃や、その存在論的分析については語りません。

清水は、仏教が、文化人類学者のヴィヴェイロス・デ・カストロが提唱する「多自然主義(マルチパースペクティズム)」だと言います。

清水自身は、唯識派の哲学を例に、これを次のように論説します。

唯識派では、「識」の構造を、「相互包摂構造」になった「複数の世界(観)」として分析し、「最終包摂者」や「唯一の客観的世界」を想定しないので、これが「多自然主義」であると。

ですが、これは、煩悩の世界(器世間)の分析であって、仏教は、「識」を「智」に転換し、これらを捨てて真如の世界に出ること(出世間)を目指します。

そもそも、仏教では、純粋な感覚的知覚(現量)については、それが真理ではないと否定することは、ほとんどありません。

唯識派では、前五識を清浄な智恵に転化することを主張しますが、それは、言語的な意識の影響が感覚知に及んでいるからです。

ですから、仏教を単純に「多自然主義」というのは違うと思います。

「空海論/仏教論」での対談者(聞き役)で、仏教学者の師茂樹は、六道輪廻説を取り上げて仏教が「多自然主義」であるとしています。

彼は、六道の各存在がそれぞれ異なる世界観を持つと考えるのだから「多自然主義」であると。

ですが、彼もまた、仏教が虚妄の六道の世界から解脱することを説いていることを語りません。

師が六道輪廻について真剣に考えたことがなかったけど、考えてみると…として取り上げたのに対して、中沢は、ネパールで六道の世界観を疑似体験する瞑想修行などをして、この説に真摯に体験で向き合いました。

そして、動物と自分に同質なものを感じるようになったと書いています。

一見、「多自然主義」を実感するための修行をしているので、二人が同様のことを言っているように思えますが、全然違います。

中沢(仏教)は、セムニー(心の連続体、流動的知性、無分別智、仏性)という言語を超えたものを、すべての有情が共有しているから、同質だと考えるのです。

無分別智を語らない

上記したように、清水は、中沢と違って、仏教が悟りの前提とする「無分別智」についても語りません。

というか、むしろ、否定的に語る場合もあります。

清水は、「離二辺の中道」をテーマとして龍樹の「中論」を取り上げます。

簡単に言えば、清水は、龍樹が「縁起」を時間的な因果関係ではなく、存在論的な「相依性」として説いていることから「離二辺の中道」を論説します。

縁起の理解が「中論」の核心であることは、「中論」の従来からの定説的な解釈です。

ですが、「中論」は、「縁起」の認識によって「中道」を得るとは主張しておらず、それを仮に「空性」と説くことで得られるとしています(24-18)。

「仮に」というのは、究極の真理(は言語を絶しているけれどもそれ)を説くには世俗の表現に依存せざるをえないからです(24-10)。

つまり、「中論」は、「空性」という言説に対する否定的表現が必要と考えています。

また、「中論」は、説一切有部の存在論を否定するための短い哲学的な論書なので、実践については述べていません。

ですが、「中論」を奉じる中観派では、「中論」が説く哲学的な理論は、まず、「無分別智(等引智)」を得るための瞑想内容です。

「無分別智」を得た後には、言語的な認識をそれに一致させていく(後得智)必要があります。

つまり、中観派にとって、「中道」は「無分別智」の認識が前提であり、論理だけで得られるものではありません。

こういった理論と実践との関係は、唯識派でも同じです。

「唯識派」は「瑜伽行唯識派」と呼ばれ、「ヨガ・チャーラ」、つまり「瑜伽師」であり、瞑想実践を重視する派です。

その教義は実践の省察から生まれたものです。

ちなみに、唯識派は、否定的表現を重視する中観派に対して、「識(ヴィジュニャプティ)がある」という肯定的表現が必要性だと考えました。

ですが、この「識(ヴィジュニャプティ)」は、分節(表象)以前も含みます。

「唯識」の「識(ヴィジュニャプティ)」と「阿頼耶識」などの「八識」の「識(ヴィジュニャーナ)」が異なる概念なのに、同じ言葉で訳すのは誤解の元になります。

清水は、「あらゆる二項対立の、分節以前ということを語り始めて、ようするに二元論を「一」で解いてしまう。そうすると大体、「多」の問題が宿題のように残ってきて…」と語っています。

つまり、「無分別智」を論じることも批判対象となるのですが、分節以前を語らない仏教は存在しません。

ただ、これは井筒俊彦のような仏教の流出論的理解、神秘主義的理解に対する批判の文脈での発言です。

ですが、流出論と神秘主義哲学の元祖であり代表であり、井筒俊彦もよく論ずるプロティノスは、流出を、帰還とともに、常に、同時に行われている非時間的なものとして説いています。

また、ヌースの世界を華厳経そっくりの相互包括的な世界として描いています。(当時のインド・クシャーナ朝は西方世界に積極的に布教を行っていたので、プロティノスは華厳経を読んでいたと推測されています。)

これらは、清水らが肯定的に取り上げている論理です。

非言語的な四大元素と、クラインの四元群としての四大元素

中沢も清水も、四大元素に関して言及していますが、その違いが対称的なので、取り上げます。

中沢は、ゾクチェンの「四大元素の声を聴く」ヨガ修行について、それを非言語的なものとして語っています。(「精神の考古学」)

これは加行の最初の修行として行われてきたもので、火や水などを見たり、感じたりする修行です。

心の非言語的な自然の運動性、波動、に触れることが目的なので、上記した象徴のレベルで言えば、上記の3)に当たります。

ちなみに、中沢は、「サンガでは象徴革命の成果である呪術的な宗教が否定された。…象徴的思考が発達すると…四大の声が聞こえなくなって、かわって記号とイメージで心がいっぱいになってくる。」(「精神の考古学」)と書いています。

つまり、呪術的な宗教の象徴は、1)のレベルであるというふうに。

呪術的宗教の信仰のレベルではそうだとしても、実際の呪術の実践のレベルでは違います。

西洋魔術も含めて、世界の多くの呪術で、四大元素の瞑想は初歩の訓練であり、その象徴性を2)、3)のレベルへと深めることが求められます。

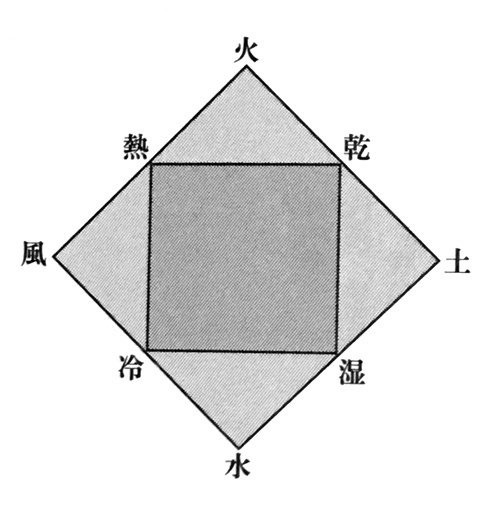

一方の清水は、神話論理的な構造を持つものとして、エンペドクレスの四大元素の構造について語っています。

彼が扱っているのは、二項の対立の調停をする、神話論理におけるクラインの4元群の構造の話なので、これは1)の言語的なレベルの象徴です。

清水は、四大元素の中には第一原因が存在しない構造になっていると語っています。

確かに、この構造においては、四大元素は対等です。

ですが、エンペドクレスは、四大元素が分離した時には、愛-火-風-水-土-憎という層構造をなすと言います。

ここには、愛-憎の二項を軸にした序列があるようにも思えますし、火が主神のゼウスだとも言っています。

ですから、エンペドクレスが四大元素を対等に見ていたのかについては、若干の疑問があります。

ですが、私は、そもそも、清水が掲載しているこの「エンペドクレスの四大元素モデルの図」というのが間違っているという、疑問を持っています。

まず、この図は、「湿」と「冷」が逆です。

掲載図の通りであれば、湿と乾、冷と温が対角線側になく、クラインの4元群をなしません。

清水は、ライプニッツの「結合法論」から取った図であると言っています。

ですが、この書の図は、湿と乾、冷と温がちゃんと対角線上にあります。

ラテン語だし、四大元素の位置が上記図とは左右逆なので

分かりづらいですが、湿と乾、冷と温が対角線上にあります

ウィキペディアより

もう一つ、この図(説)は、一般的に、アリストテレス(西洋論理学の祖)の四大元素説として良く知られているものです。

湿と乾、冷と温が対角線上にある

引用元の書でもライプニッツは、アリストテレスの説として扱っているはずです。

*コメント欄に書いた内容を改めてここに付記します。

ライプニッツは、「結合法論」でこの図に関しては何も説明していません。

ですが、アリストテレスは「生成と消滅について」において、エンペドクレスの四大元素説を批判して、湿-乾、冷-温の方が根源的だとして様々な説明をしています。

「結合法論」の図は、このアリストテレスの説を図式化してものであると考えて間違いありません。

ですから、清水さんが「エンペドクレスの四大元素モデル図」と主張しているものは、実際には、「エンペドクレスを批判するアリストテレスの四大元素モデル図」で、それをさらに写し間違えたものです。

清水さんが主張している、主語的な四項を別の四項によって分解するという論理を、清水さんが批判する西洋論理の祖であるアリストテレスが使っていたのです。

エンペドクレスは、ギリシャの四大元素説の祖ですが、私の知る限り、湿-乾、冷-温に関わる四大元素の具体的な構成については述べていません。

清水は、プラトンの「ティマイオス」にエンペドクレスの話が出てくると言っています。

ですが、「ティマイオス」には、四大元素説(プラトン立体に配したり、同じ比例で分割するものが中間項になる、といったプラトン独自の説)は語られるものの、この説も、エンペドクレスの愛・憎の動力因説も、彼の名もでてきません。

付論1 奥義ヤンティ・ナクポの密教的象徴主義

ゾクチェンは、密教的な象徴主義が少ないのが特徴であり、中沢もそれを強調しています。

ですが、奥義中の奥義であるヤンティ・ナクポの修行(暗黒のヨガ)では、密教的な象徴主義が見られます。

これは、ヤンティ・ナクポがもともと密教系の修行だったからでしょう。

それにしても、ゾクチェンの奥義が密教的象徴主義を取り込んでいることは、興味深く感じます。

ヤンティ・ナクポでは、脳や心臓の神経叢に内蔵されている心の力の放射を100の神々(シト百尊)として見ます。

また、この修行では、神々にマントラや手印が使われます。

ですから、普通に考えて、これは3)のレベルの密教的な象徴主義です。

ですが、中沢はそう表現したくないようで、これに対して、法界に充満している存在の強度に「アバターをかぶせる」と表現しています。

「アバター」は今の感覚では、偽の像を使うという感覚でしょう。

ですが、「アバター」とは、もともとヒンドゥー教で使われる「アヴァターラ」=「化身」のことなので、ゲシュタルト的運動が尊格像を持った存在として化身するという意味でもあります。

いずれにせよ、密教的象徴は、ゾクチェンが目標とするところへ導くことができるのであって、否定する必要はないのです。

付論2 仏教史と後期密教について

どうしても気になったので、このパラグラフを付加します。

清水は、中期密教に属する空海論の最後に、空海の思想を「インド仏教の最終形を引き継ぐもの」だと書き、仏教全体を論考の対象にしたかのように主張しています。

ですが、これは日本仏教界の典型的な近視眼的見方です。

ダライ・ラマは、無上ヨガ・クラスの密教(後期密教)に至って始めて仏教が真の仏教になったと語っています。

このように、インド仏教は、中期密教以降の、後期密教やゾクチェンに至って飛躍的に発展したというのが、客観的な仏教世界史の見方だと思います。

この視点から見れば、日本仏教は、空海が真言宗を持ち帰って以降、千年以上、仏教の主流から孤立していました。

やっと20世紀になってから、河口慧海らによって後期密教が持ち帰られるようになり、20世紀末になって、中沢らによってゾクチェンが持ち帰られるようになりました。

ですが、日本においては、後期密教やゾクチェンは、今だに受け止められていません。

中期密教を日本化した空海に相当する人物も、まだ出ていません。

清水が空海や道元にアニミズム的なものを見ることと、中沢がゾクチェンに旧石器時代以来の伝統を見ることは、一見すると似ています。

ですが、前者は、近代の日本のインテリが、西洋の最新思想を輸入しながら、何度も繰り返してきものです。

一方の後者は、チベット僧が世界に亡命した後に、人類学との交流の中で発見した見方です。

イスラム教がインド仏教を破壊した時、インド僧の主な亡命先になったのがチベットであり、インド仏教最後の拠点だったナーランダ大寺院の僧たちも集団で亡命しました。

ですから、チベット仏教は、中国や日本の仏教のようなローカルな潮流ではなく、インド仏教の主流を正統に後継していると言ってよい立場ですし、実際に、最も正確に受け継いでいます。

「識」の分析をした唯識派がたどり着いたのが「識」から「智」への転換でしたが、これを継承し、「智」の分析を中核に置いたのが密教です。

「識」の分析は言語構造の分析が主体でしたが、「智」の分析は、言語構造を越えた比喩の働きを手がかりにして、中沢がいう法界のゲシュタルト情報(概念やイメージの分節以前の自然的構造)に至るものです。

大乗が究極の真理のレベルでは言語を沈黙させる必要を説いたのに対して、密教がマントラは真理であると主張するのは、これが動的なゲシュタルトを本質に持つからです。

密教の本質は、ゲシュタルトの体験によって、言語化された感覚と身体を粉砕、再活性化するものです。

心身や世界と、曼荼羅との対応を細かく考えるのは、象徴の3つのレベルを行き来する実践によって、全体をくまなく解放するためです。

後期密教は、「智」の分析とともに、生理学理論・実践を中核にします。

後期密教になって始めて仏教が仏教になったというのは、後期密教で初めて仏教が、理論においても実践においても、本格的に身体化されたからでしょう。

プラーナの操作は、マントラや観想と相まって、身体を言語構造から解放します。

曼荼羅や生理学理論の構造は、行法上はきっかけとしての方便です。

*参考資料

・中沢新一「対称性人類学」(講談社)

・中沢新一「芸術人類学」(みすず書房)

・中沢新一「精神の考古学」(新潮社)

・清水高志「今日のアニミズム」(以文社)

・清水高志「空海論/仏教論」(以文社)

・ロバート・ローラー「アボリジニの世界」(青土社)

*追記 中沢新一の新著「構造の奥 レヴィ=ストロース論」が予定されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?