森は物質で考える、物質も考える、アニミズムよりマナイズム

最近の人類学では、自然にも人格的霊魂を見る「アニミズム」が注目されるテーマの一つになっているようです。

私は、アニミズムの前提には、自然の中にも霊的な力、生命力を見る「マナイズム」があると思います。

人類学者のエドゥアルド・コーンが言うように、人間だけではなく動物も「表象」を記号とするコミュニケーションを行っている事実は、「アニミズム」の根拠となります。

ですが、植物も含めた生物や、動物の体内器官や細胞同士が、「物質」を記号(原記号)とするコミュニケーションを行っている事実は、「マナイズム」の根拠になるでしょう。

生物は、例えばフェロモンのような「物質(情報化学物質)」によるコミュニケーションを行っています。

こういった物質的記号には、ある種の文脈依存的な多義性や恣意性もあります。

また、生体内の「タンパク質」は、それ自身が、自律的な自己形成力や、一種の認識力、思考力を持っています。

当稿の基本図式は下記です。

・アニミズム(汎霊魂的世界観) :表象によるコミュニケーション

・マナイズム(汎生命力的世界観):物質によるコミュニケーション

アニミズムと表象記号

先に書いたように、最近の人類学が関心を寄せているテーマの一つにアニミズムがあるようです。

例えば、人類学者の奥野克巳は、著書『モノも石も死者も生きている世界の民から』で、人類学や文学、哲学などを取り上げながら、アニミズムについて考察しています。

彼が紹介している人類学者のエドゥアルド・コーンの『森は考える』では、森の中では人間以外の動物も記号を使った思考をしていて、その「記号過程」があふれているという存在論的事実に、アニミズムの根拠を見ています。

この記号過程で重要なのは、他者、とりわけ、捕食関係にある他者を、記号を解釈する「主体」として認識していることです。

また、自分が異種になるかのような、異種間コミュニケーションも行われます。

部族社会などの人々も持つこういった認識では、人間を特殊なものと見なしません。

また、コーンは、「精神」や「自己」というものは、こういった記号過程の産物だとも言っています。

ちなみに、コーンは、人間的な言語観に限定されないようするために、パースの理論を使って、記号をイコン(類像記号)/インデックス(指標記号)/シンボル(象徴)の3つに分類しています。

例えば、ナナフシやカメレオンが擬態することは「イコン」に当たります。

一方、「シンボル」は人間に固有な恣意的な記号です。

ですが、動物が表象的な記号を使った認識・情報伝達をしている主体であり、その点で人間と同じであることは、ごく当たり前のことだと感じます。

私のような人類学のアカデミアと関係ない人間からすると、なぜそんなことが今更注目されるのか、不思議に思います。

日本人なら、南方熊楠という森の哲人の存在も知っていますし。

マナイズムと物質記号

アニミズムは動物だけではなく、表象を持たない植物や、生命のない自然物にも、生命や人格的を認め、コミュニケーションをとろうとする汎霊魂論的な世界観です。

そして、その前提には、生物や自然に「力(生命力)」を感じるマナイズムがあると思います。

ですから、私は、アニミズムを考える場合にも、コーンや奥野が言うような表象的な記号のコミュニケーションだけではなく、植物も含めた生物が行う、物質(情報化学物質)を使った原記号的コミュニケーションを考えてみる方が面白いのではないかと思います。

さらには、生命と非生命の境界的存在の生命的働きにも注目すべきでしょう。

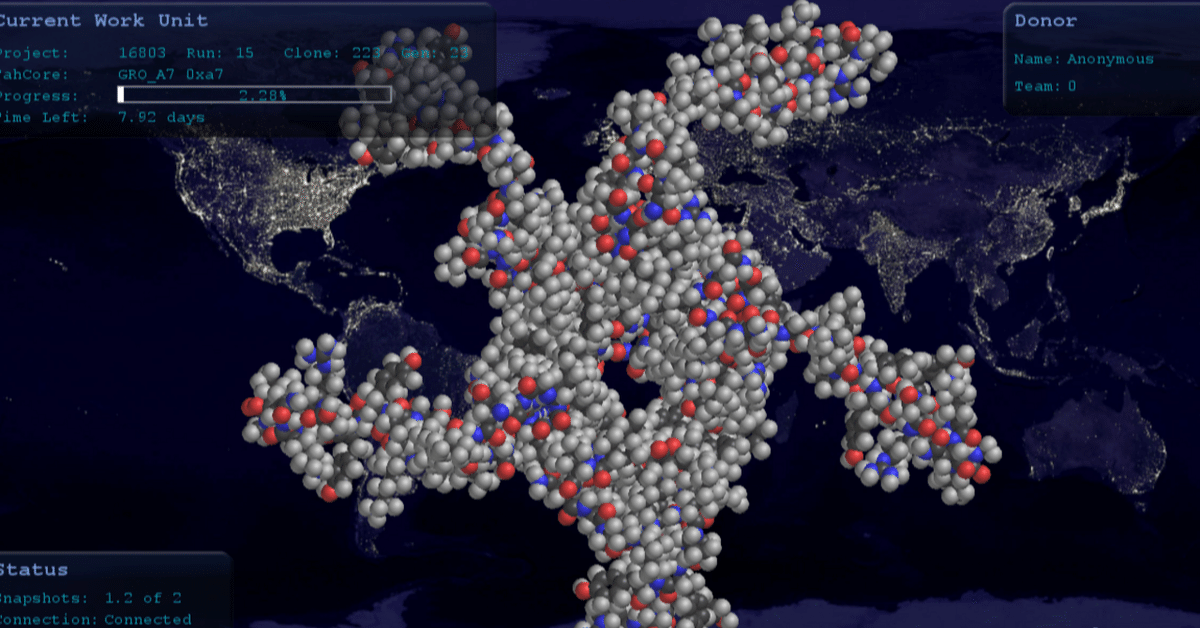

これに関しては、本投稿では、体内の中のタンパク質が行っている生命的働きについて取り上げます。

つまり、コーンの著作名風に言えば、「森も体も物質で考える」のであり、この暗黙知の延長上で意味や精神が発生しているハズです。

ただ、これは、人類学にはならならないかもしれません。

部族社会の人々は、生物や自然の不思議な力には気づいていても、具体的には知りませんから。

また、存在論的転換と呼ばれる潮流以降の人類学は、自然科学の存在論を絶対視しないという主張を持っています。

ですが、最近の自然科学の存在論には、むしろ、アニミズムやマナイズムをある程度根拠づけるような知見があります。

我々は、自然科学を無視して文系的発想に閉じこもる必要はありません。

化学物質によるコミュニケーション

一般に、生物がメッセージを伝える物質は、「情報化学物質」と呼ばれ、フェロモンの他に、アロモン、カイロモン、シノモン、アニュモンなど、発信者と受容者の様態によって分類されます。

フェロモンは、昆虫や動物で広く使われていて、性誘引、集合、警報、道しるべ、密度調整(産卵抑制)、階級識別、母性、なわばり、など様々なメッセージを伝えます。

例えば、アリは、様々な情報化学物質を発し、タンパク質を使ってそれを知覚することが知られています。

それに対して、様々な昆虫などが、アリから身を守るために、アリの情報を撹乱しようと偽情報を流します。

これは、コーンが重視する捕食関係の異種間コミュニケーションに当たると言ってもよいでしょう。

アリが発する物質と同じ物質を発して仲間であると見せかけたり、それを混乱させる物質を出したりする昆虫もいます。

また、樹木と同じ化学物質で体を覆って擬態して、アリから身を守る昆虫がいます。

これは、ナナフシやカメレオンの擬態と類似した、物質的記号の「イコン」による擬態です。

次は、植物のコミュニケーションについてです。

ペーター・ヴォールレーベンの『樹木たちの知られざる生活』には、樹木が行う化学物質を媒介にした様々なコミュニケーションが紹介されています。

例えば、サバンナのサバンナアカシアは、キリンに葉を食べられるとエチレンを発散し、回りの木に警告を発します。

回りの木は、すぐに有毒物質を生成して、キリンに葉を食べられることを避けます。

また、ある木は害虫に食べられると、その害虫の種類を唾液から識別して、その害虫の天敵となる昆虫が好む匂いを出して、天敵を呼び寄せます。

これらは、植物が行う、捕食関係の認識能力と多種間コミュニケーションの能力を示しています。

体内の物質的コミュニケーション

生物は体内の器官間や、細胞間、さらには細胞内器官間でも、物質を使ったコミュニケーションを行っています。

我々の身体は、器官間では、ホルモンなどの様々なメッセージ物質を使ってコミュニケーションを行っています。

細胞間のコミュニケーションに関わる小胞状の物質である「エクソソーム」については、少し前に紹介しました。

エクソソームは、単に個体内に細胞間だけではなく、個体間、異種間でも影響を与える物質でした。

器官、細胞、細胞内器官は、メッセージを送り、それを受け取って解釈するネットワークとして動いています。

これらコミュニケーションの前提として、それぞれのレベルの組織には、一種の感覚があり、思考があると考えることができると思います。

筋肉が出す炎症性サイトカインのIL6(インターロイキン6)は、環境や受容者の状態によって、免疫を活性化させることもあれば、沈静化する場合もあります。

つまり、体内の情報伝達物質は、多義的で解釈の余地がある記号であると言えます。

また、ガン細胞は、自分が敵ではないというメッセージをエクソソームに入れて免疫細胞に送っています。

これも、ナナフシやカメレオンの擬態と類似した、物質的記号の「イコン」を使用した擬態です。

タンパク質が持つ生命の諸能力

細胞や細胞内の器官を構成するタンパク質のレベルにおいても、一種の自律的な自己形成能力や認識能力があります。

これは体内のタンパク質の事例ですが、一定の条件があれば、タンパク質はこのような能力を持ちます。

以下、牧野尚彦の『ダーウィンとヒラメの眼』(青土社)をもとに、タンパク質と核酸の系が持つ生命的な特徴である、自律機能や自己形成力、認識力、思考力について紹介します。

また、彼は、タンパク質に潜む内因的組織化の能力が、生物進化の内因的、目的的な働き(つまり、偶然ではない進化)につながっている可能性も指摘しています。

例えば、酸素を運搬する働きをするヘモグロビンは、アルファ鎖とβ鎖という2種類のサブユニットが2個ずつ自己集合した四量体です。

これはヒモ状のアミノ酸の分子が複雑に織り込まれた形をしていて、少しでもこの織り込まれ方が狂うと、その性能がダメになります。

細胞内で遺伝子からヘモグロビンが作られる時、ひとりでにこの形に織り込まれます。

この複雑な形には、基質と結合するポケットや、制御用の調節つまみや、集合体形成のための結合アームなどが適所に配されています。

そして、それらの間が有機的に結ばれることによって、タンパク分子をあたかも知能ロボットであるかのように仕立てあげています。

ヘモグロビンの分子の表面には、水素イオンや二酸化炭素、塩素イオン、ジフォスフォダリセリン酸などの調整因子を感知する部位を持ちます。

そして、その情報の総和によって、自分の立体構造を変えて、酸素を運ぶ量を自己調整します。

つまり、環境を認識して、自己形成して、その機能を変えるのです。

タンパク質は以下のような特徴を持ちます。

・内因的に有意味な構造を形成する(自律性・内因性)

・特異的に認識する情報処理装置である(認識能)

・高次システムを自己形成する(自己形成能)

・自己制御する能力を持つ(自己制御能)

・相互作用は任意的である(任意性)

少し説明しましょう。

認識能

タンパク質の中には、小胞に包まれて、特定の部位に送り込まれて、特定の構造に組み込まれて機能を発揮するものがあります。

タンパク質は、メッセージと宛先が書かれて送られる情報物質です。

このタンパク質とその相互作用の相手との関係は、カギとカギ穴に喩えられます。

ですが、これはカギのように単純な機械的なものではありません。

カギ穴の方は、カギが近くにない時には不活性の状態でいますが、カギが接近すると自ら立体構造を変えて受け入れ体制を整えるのです。

また、単なる外形だけでなく、電磁的パターンの照合という過程もあります。

ですから、これは磁気カードと読み取り機のような関係です。

そこには論理演算装置のようなものがあり、内部的応答があります。

つまり、情報処理装置、パターン認識装置であり、一種の思考をするのです。

任意性

カギとカギ穴の関係で考えたとしても、引き出しから出てくるものは、カギの形状と関係がありません。

つまり、カギのシステムと機能との関係には任意性があります。

ホルモンの応答系の場合も、物質の性質と反応は関係がありません。

カギを記号を見なすと、その内容と表現の間に任意性があります。

この特徴は、コーンが人間に特有な記号である「シンボル」の特徴としていたものです。

自己制御能

酵素は2つのカギ穴を持ち、周りの環境によって、カギ穴を選んで、働きを変える自動フィードバック機能を持ちます。

自己形成能

数十種類ものタンパク質が自立的に集合して自然に高次構造物が作られます。

この時、タンパク質は部品であるだけでなく、自分自身が組み立て工でもあり、設計管理者でもあります。

以上、これらのタンパク質の生体高分子系が持つ内因的組織化能は、より複雑で高次なレベルの組織に統合されると、目的指向性を持った内発的動機に発展すると思われます。

つまり、これらは、生命が持つ、意志や心の源流となっているのではないでしょうか。

そして、これは、進化においても、生命の主体的で目的的な原理として働いているかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?