『アフロフューチャリズム ブラック・カルチャーと未来の想像力』著者インタヴュー

本日2022年8月26日、『アフロフューチャリズム ブラック・カルチャーと未来の想像力』がフィルム・アート社から出版されました~(パフパフパフパフゥ~~)!!

共通の友人がいることもあり、著者のイターシャ・L・ウォマックさんに話を聞くことができました。訳者あとがきにも彼女の発言を引用しましたが、せっかくなのでここに残りの会話も載せておこうとおもいます(情報は共有するためにある!)。編集もない長い文章になってしまいますが、アフロフューチャリズム、ブラック・カルチャーについて興味のあるかたの参考になれば嬉しいです。

――アフロフューチャリズムという言葉に対して批判があるとどこかで読んだのですが、それについて何かコメントしてもらえますか?

「ええと、アフロフューチャリズムという言葉を最初に思いついたのはマーク・デリーで、ご存じのように、彼は『Black to the Future』というエッセイを書いていました。彼はアメリカの黒人について、アメリカでの私たち黒人の経験について、SFの文脈で考え、この知的探求をアフロフューチャリズムと呼びました。アフリカ系アメリカ人的なものとして考えていたのです。でも、この言葉を採用した人たち、例えばアフロフューチャリズムに関する最初のリストサーヴ(メーリングリスト)でディスカッションしていた人たちや、この言葉を使って仕事をしていた人たちはみんな、アフロフューチャリズムをブラック・ディアスポラ的、アフリカ大陸的なこととして考えていました。つまり、黒人クリエイターや、このテーマについて執筆しはじめた私のような研究者は、ブラック・ディアスポラ的でアフリカ大陸的な思想として、アフロフューチャリズムを位置づけていたのです。そして、この言葉を最初に使っていたライターは、ほとんどがアメリカ人かイギリス人で、英語話者でした。この言葉を最初に採用したのは主にブラック・アメリカンで、彼らは自分たちの視点を語っていました。

でも今日では、たとえば私がアフロフューチャリズムについて語る時には、黒人文化が持つ時間や空間との関係の話をしています。想像力、解放、テクノロジー、神秘主義というものを、自分がいる場所の視点から考えているのです。アメリカにいる人に対して、エチオピアにいる人、ガーナにいる人、ブラジルにいる人の考えはどの程度違うかというと、反対というよりも、補完しあうという感じ。

それから、アフロフューチャリズムというのは、世界の見かたでもあって、単なるジャンルではないんです。哲学的な視点でもあり、認識論と呼ぶ人もいます。

さらに、アフロフューチャリズムを用語として考える人のなかには、白人男性が考えた言葉だと思っている人もいます。でも彼は、現在アフロフューチャリズムと呼ばれているものを研究する複数の黒人と会話をすることで、この言葉を思いついたのです。彼はこの言葉がずっと使われるとは思っていませんでした。この言葉を採用した人たちは、このアイディアを理解し、この言葉の良さを認めていた人たちで、アフロフューチャリズムという言葉が定着しました。最近は、アフロフューチャリズムはアメリカ的な考えだ、という人たちが出てきましたが、アメリカ的な発想ではありません。彼らはマーク・デリーの発言に頼りすぎていて、彼の後に出てきてこの言葉を拡大していった黒人の研究者やクリエイターについて、あまり考えていないような気がします」

――ンネディ・オコラフォーは、自分の作品をアフリカン・フューチャリズムと呼んでいるんですよね?

「はい。彼女は自分の文章をアフリカン・フューチャリズムと呼んでいます。彼女はアフロフューチャリズムの講義をしたことがあるし、私の本のなかでも紹介されていますが、ある時点で、アフリカン・フューチャリズムという言葉のほうが、自分の視点をよりよく反映していると判断したのです。でも、彼女はあくまで自分の作品を説明するための文学的な表現として、この言葉を使っています。つまり、大きな視点の話ではなく、認識論でもありません。彼女が自分の仕事を説明する時に使っている言葉です。とにかく、いちばん重要なことは、黒人がスペキュレイティヴ・フィクションを作り、それを世に送り出し、興味を持った人たちがそれを見つけられることだと私は思っています。

ブラック・スペキュレイティヴ・フィクションという言葉がありますが、これはアフロ・シュールレアリスム、アフリカン・フューチャリズム、アフロフューチャリズム、ジョーダン・ピールの映画みたいなブラック・ホラーなどを形容するために使われています。何かがスペキュレイティヴだからって、それがアフロフューチャリズムと同じだとは限りませんが、アフロフューチャリズムはさまざまな人々を結びつけます。長いあいだ、ひとつのものとして考えられていなかったふたつの考えかたを取り入れたものだからです。アフリカとフューチャー(未来)、そしてアフロという言葉もアフリカと結びついています。そう、アフロフューチャリズムからアフリカを取り除くことはできないのです」

――あなたはアフロフューチャリズムという言葉が好きなんですね。

「はい、大好きです。アフロフューチャリズムというと、すぐに特定の人たちが思い浮かびますから……エキサイティングですよ。アフリカや、そのディアスポラのアイディアを一元化して、未来について考えているのですから。みんなが理解できなかった作品も、アフロフューチャリズムとして考えると理解できるようになるという風に、作品とアイディアを結びつけてもくれます」

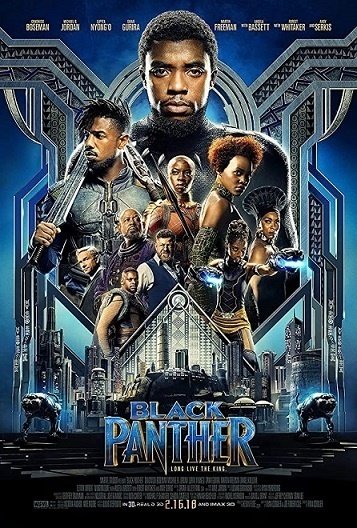

――映画『ブラック・パンサー』の公開は、アフロフューチャリズムにとって最大の出来事だったと思いますか?

「最大の出来事とは言わないまでも、転機になったとは思います。まるで宇宙に飛び出していくロケットのようでした。あの映画の成功のおかげで、ブラック・スペキュレイティヴ・フィクションやアフロフューチャリズムに関わってきた私たちのステージが上がり、そのおかげで会話がスムーズになったんです。テレビのプロデューサーや出版社と話す時、『ブラック・パンサー』のようなアフロフューチャー系の作品だと言えば、何の話か分かってもらえるようになりましたからね。数年前までは……いや、数年前ですらなかった。映画が公開される数週間前に、ある出版社の人間に連絡を取って、自分の作品を見せていました。『ブラック・パンサー』が公開された日、私のプロジェクトに興味はないという彼からのメールが届きました。ブラック・スペキュレイティヴ・フィクションのプロジェクトだったのですが、彼は私の作品にはオーディエンスがいないと思っていました。『ブラック・パンサー』の公開日にそんな返事が来るなんて、なんとも皮肉な話だと思いましたね。今はオーディエンスがいることを説明して、『ブラック・パンサー』を例に挙げれば、それだけで話が通じるようになりました」

――アフロフューチャリズムにおいて、ここ10年で特に大きな出来事だと思うことをいくつか挙げてもらえますか?(本書は2013年出版で、ここ10年の動向は載っていないため質問しました。)

「今年2、3、4月にカーネギー・ホールでやったアフロフューチャリズムのイヴェントは大きかったですね。私もコ・キュレーターの1人として参加しました。それから来年には、ワシントンDCの国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館で、アフロフューチャリズムの展示が予定されています。私の本(原著)の表紙を担当したジョン・ジェニングスが手がけているメガスコープ(Megascope | ABRAMS (abramsbooks.com))というインプリントは、2年ほど前に設立されて、グラフィック・ノヴェルを出版しています。それから、『Black Speculative Arts Manifesto』は大きな出来事だったと言えるでしょう。あれを書いたのはレイナルド・アンダーソンで、彼は『Afrofuturism 2.0』と言う本も執筆しています。マニフェストのおかげで、ここ数年でアフロフューチャリズムに関する学術的な研究の波が再び押し寄せてきました。それから、トミ・アデイェミの『オリシャ戦記 血と骨の子(Children of Blood and Bone)』(2018年)の成功も大きいと思います。アフリカン・ファンタジーとして語る人たちも多いですが、あれがアフロフューチャリズムとされているかどうかは別にして、私はアフロフューチャリズムの会話に入れたいですね。あと、N.K.ジェミシンの作品の成功も。そうそう、今ロンドンでは、『Black Fantastic』 展が開催されています。アフロフューチャリズムにインスパイアされたアート・ショウです。

この10年間で、アフロフューチャリズムにとって非常に重要な役割を果たした音楽作品もいくつかあるでしょうね。例えば、キング・ブリットのキュレーションによる『MOONDANCE』とか。あれは大きかった。エレクトロニック・ミュージックとビート・ミュージックのシーンに関する議論の水準を高めてくれたからです。キング・ブリットといえば、カリフォルニア大学サンディエゴ校で『Blacktronika: Afrofuturism in Electronic Music』というクラスを教えています。エレクトロニック・ミュージックにおける黒人アーティストの影響について、これが大がかりな研究のようなものになっています。そして、シカゴ・ハウスやデトロイト・テクノ、LAのビート・ミュージック・シーンや、フライング・ロータスといったアーティストに関する議論の水準を上げるのにも一役買っています」

(シカゴで生まれ育ったイターシャは、ハウス・ミュージックが好きだというので、ビヨンセの「Break My Soul」についての意見を求めると……)

「彼女がハウス・ミュージックをやってくれて嬉しい。みんなを力づけるクールな曲だと思います。世界的に今、大勢の人たちがダンス・ミュージックを聴いている感じがしますね。セネガルとヨーロッパに行った時にも、ハウスとかアマピアノ(南アフリカのハウス)とか、ダンス・ミュージックばかり聞こえてきましたから」

――あなたはヒップホップ・ファンでもあると思いますが、アフロフューチャリストとしてヒップホップを語ってみると?

「ヒップホップの構成は、その土台となる部分だけでも、非常にポストモダン的だと思います。サンプリングとか……たとえば、『Fight the Power』のような曲では、楽器以外のさまざまな音を組み合わせて曲を作っています。だから私にとっては、ヒップホップは物語や詩の断片、ほかの時代の音楽の断片が集まってできたものだと思うんです。核となるリズムとか……」

――フリースタイルやインプロヴィゼーションとか……

「そう。それから、スポークン・ワードという芸術形式を守るための方法だとも考えています。ヒップホップには、ストーリーテリング中心のものもあれば、ヴァイブ寄りのものもあるけれど、歌でなくても、リズミカルに声を使うことって、声に対する多くの文化的な関係を維持する方法だと思います。誰かが言っていたことで、真偽のほどは分かりませんが、話す前に歌っていた文化もあるみたいだし」

――あなたについて少し教えてください。イターシャという名前の由来は?

「いろんなことが組み合わさっています。私は第一子で、母はさまざまな文化的影響を反映した名前をつけたいと思っていました。母の名前がYで始まるから、頭文字はYになり、イターシャになりました。タシってナイジェリアの名前にもあるし、ネイティヴ・アメリカンのホピ族にもあったはず。それから、ロシアにはナターシャという名前があるし。私にはロシア人の祖先はいないけれど、アフリカ系アメリカ人って、さまざまな文化的背景を持っているから、それを名前に反映しつつも、個性的な名前にしたいと思っていたようです」

――ご両親は文化的な意識が高いようですね。

「はい。私はそれが当たり前だと思って育ってしまっていたかも。両親は歴史オタクでもあったので、黒人文化についての歴史を学ぶことは、彼らにとって非常に重要なことでした。母は教師で、父は政府関係の仕事をしていたので、地域社会教育に対する意識も高かったと思います。アメリカでも世界のどこででも、黒人として快適に過ごし、あらゆる人を尊重し、人権を大切にしてほしい、と両親は願っていました。それから、アートやパフォーミング・アーツも大好きで、家のなかではいつも音楽が流れていて、たくさんダンスしていました(注:イターシャはダンサーでもある)。あと、スポーツの話もよくしていましたね」

――お母さんが初めての宇宙服をプレゼントしてくれたとのことですが。

「そう。なぜか母は、子ども用の宇宙服をクローゼットに持っていたんです。誰かが必要な場合に備えて(笑)。あと、叔父と叔母はNASAで働いていたこともあります」

――謝辞に書いてあった「お父さんのコスプレ」とは?

「父はテキサス出身で、いつもカウボーイ・ハットを被って、カウボーイ・ブーツを履いていました。テキサスっぽい格好をシカゴでしていたから、コスプレっぽかったんですよ。私たちも子どもの頃は、みんなカウボーイ・ハットを持っていました。西部劇みたいに。それから、両親ともハロウィンが大好きだったので、両親も私たちも数カ月前から準備を始めて、仮装を楽しんでいました」

――あなたのキャリアについて少し聞かせてもらえますか?

「シカゴ・ディフェンダー紙(由緒ある黒人紙)のジャーナリストとして、キャリアをスタートしました。クラーク・アトランタ大学(名門黒人大学)を卒業後、毎日ニュース記事を書き始めて、それからエンターテイメントやアートの記事も書くようになると、地域のシーンや国内のシーンについて多くを学び、アートやエンターテインメントを扱うさまざまな雑誌に寄稿するようになりました。その頃に『Beats Rhymes & Life: What We Love and Hate About Hip-Hop』という本を執筆しました。そのほかには『Tupac: Before I Wake』というドキュメンタリーに携わったり、『Love Shorts』というインディペンデント映画を作ったり……『Post Black: How a New Generation Is Redefining African American Identity』という本も出版しました。いくつか出版社と仕事をしていて、ブラック・アメリカンのアイデンティティのイメージが限定的であることに少し不満を感じたからです。カルチャーが一部で変化していたのに、ブラック・アメリカン・カルチャーの描かれかたが、その変化を反映していないと思っていました。その後、アフロフューチャリズムを教えているという人に出会って、『それって何?』と調べてみると、私がこれまでに関わってきたアイディアや音楽、アートの世界全体に与えられた言葉だと知りました。私もその一部だったというのに、名前があることに気づいていなかったんです。こうして私は、アフロフューチャリズムをきっかけにフィクションを書くようにもなり、『Rayla 2212』シリーズを作って、アフロフューチャリズムに関する講演も始めました。あと、『A Love Letter To The Ancestors From Chicago』という短編映画も作りました。

私にとって、アフロフューチャリズムは自分の才能や能力を発揮するうえで、相乗効果をもたらすポイントとなりました。アフロフューチャリズムが私の物の見方を形成していると思うし、私が黒人のアイデンティティについて考える際の大きな核となっています」

――日本の映画やアニメなどで、アフロフューチャリズムと共通点があるなあと思うものがありますか? アフロフューチャリストが好きそうなものとか。

「具体的な名前は挙げられないけれど、アフロフューチャリストにはアニメ好きな人が多いです。アニメのスタイルにインスパイアされているイラストレーターも多いし」

――『大奥』(よしながふみ・著)という漫画を知っていますか? N.K.ジェミシンが好きという記事を読んだのですが。

「わあ! 今ネットでチェックしてるけど、これは読まなくちゃ!」

――今後のプロジェクトについて教えてもらえますか?

「私が原作、タンナ・タッカーがイラストを手がけた『Black Kube』というグラフィック・ノヴェルが出ます。それから今は、『Afrofuturist Experience』という本を執筆中で、これは来年には出版される予定です。もうひとつ、あるコミック・ブックのシリーズについて書いても書いています。まだ詳細は言えないんですが」

――講演もしているんですよね?

「はい、ダカール・ビエンナーレ(セネガルのダカールで2年に1回開催される現代美術展)でセネガルに行っていました。ブラック・ロック・セネガルでは、私の文章がいくつか展示されました。ベルリンでも何度か講演したし、カナダにも数回行きましたね。アムステルダムでもプレゼンをやって、数カ月前にはコペンハーゲンに行きました。ヨーロッパではフューチャリズムの研究が盛んなので、ヨーロッパに行くことが多いかもしれません」

――黒人の活動家が、抵抗や変革の手段としてアフロフューチャリズムを使うという話がすごい好きです。今、日本でも多くの人が希望を失いかけていますが、あなたの本をはじめ、アフロフューチャリズムとされる本を読むと、なんというか希望を感じます。混沌とした今の世界のなかで、正気を保てるというか。

「アフロフューチャリズムでは、世界は破滅に向かうのではなく、既に破滅した世界を再建していく話なので、そこには希望があるのでしょう。再建していくなかで紆余曲折はありますが。普通のSFとはそこが少し違うのではないかなと思います。コミュニティを大切にする点や、人間の精神のしなやかな強さにもインスピレーションを感じられるはずです。それから、アフロフューチャリズムに触れると、すべての文化が時間と空間との関係を持っていることを再認識させられます。あらゆる文化が、未来や時間という概念と関係を持っているのです。アフロフューチャリズムが人気を博した後、ほかの文化圏の人も、『ちょっと待て、我々も自分たちの文化的な観点からフューチャリズムを見ているぞ』と言い始めたのです。たとえば、先住民のフューチャリズム、アラブ・フューチャリズムとか。彼らは、多くの本、音楽、芸術など、時間や空間についての考えかたを形成するものをたくさん持っていました。そして、ハリウッドの大作映画のようなものではなく、自分たちの文化的なレンズを通して未来について書きたいと言うようになりました。ですから、アフロフューチャリズムは、ある文化的な視点から未来について考え、それをクリエイティヴに行なううえで、人々を力づけ、解放することに一役買ったと思っています」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?