現代に足りないのは、熱と敬意と言葉だよ!

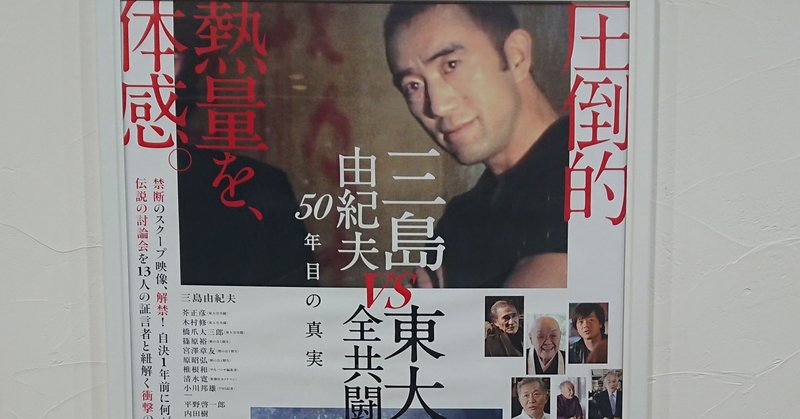

映画「三島由紀夫vs東大全共闘」を観た。

1968年の世界同時革命後、1969年1月の東大安田講堂の陥落、そしてその後の5月に開催された、この「三島由紀夫vs東大全共闘」討論会。

そして、1970年11月、市谷駐屯地における、三島由紀夫の自決。

それから、50年が経ってしまったのだ。

正直なところ、ボクは三島由紀夫の大ファンというわけではないし、もちろん、全作品を読んでいるわけではない。

しかしながら、この映画は、文章表現だけでは伝わらない、映像だからこそ可能な、1969年の三島由紀夫のユーモアも交えた情熱、そして、日本人の誰もが、(少なくともボクには)正しく教えてくれることが無かった、学生運動に凝縮された、日本の現代思想史について(一側面かもしれないが)学ぶことが出来る、映画になっていると思う。

日本の経済的な側面を、バブル崩壊以降「失われた〇年」といった表現がなされているが、ボクは、日本の思想にとって、学生運動がある意味終わりを遂げた、1969年~70年を一つの節目として捉えている。

日本人の大多数が、思想を失い、理想も失い、当面の秩序と引き換えに、思考停止して、いよいよ50年の歳月が経とうとしているのである。

学生運動に対して、圧倒的な力で勝利した国家体制側であったが、辟易し、疲弊した世論を味方につけた政府与党、いや、当時の日本共産党を含めた左派勢力も、「当面の秩序」をもってして、幕を引こうとした。

いや、日本に「当面の秩序」をもたらそうとしたことは、決して、悪い意味だけではない。

「戦争に反対する唯一の手段は、各自の生活を美しくしてそれに執着することである」by吉田健一。

吉田健一氏の「唯一の」手段なのかどうか、に対しては、ボクも疑問と異論もあるが、丁寧で清潔な日常生活が、日本に平和と経済的発展をもたらしたのも事実だろう。

ボクは、庄司薫「赤頭巾ちゃん気をつけて」や、村上龍「69」などの小説を皮切りに、R&BやJAZZから、ビートルズを筆頭とするロック、ソウルやフォークに至る音楽的側面、ゴダールからフェリーニ、アントニオーニ、黒澤、鈴木清順、大島渚等々映画黄金時代、ロバート・フランク、スティーブン・ショアから、日本では、奈良原一高さん、細江英公さん、須田一政さんをはじめとする、写真等々、文化的側面から興味を持ち始め、戦後日本史、特に1960年代~70年代について、深い思い入れを持っている。

しかし、日本の学校では、戦後日本史なんて、歴史の教科書の最後の方に、薄っぺらく書いてあるだけで、受験に出ることも少ないから、まともに教わることは無い。

思い返せば、世界史も日本史も、歴史の教科書の最後の戦後史なんて、受験が差し迫った時期に、教師は、ほとんど読みもしなかったんじゃないかな。

そもそも歴史の教え方として、小学校、中学校、高校と、毎回毎回、縄文、弥生、黄河、インド、エジプト、メソポタミアに戻って、そこから順番に教わって、戦後史は、いつも卒業式前のドタバタでうやむやになるのだ。

誤解を恐れずに申し上げるならば、三島由紀夫が、この映画の中で言った「暴力を否定しない」という言葉については、同感である。

歴史は強者の論理で作られる。

現代の日本人の歴史感の中では、学生運動の帰結について、仲間内で総括という名の殺し合いの末に至った、「あさま山荘事件」や、日本赤軍のよど号ハイジャック事件であると捉えている面がある。

「戦争」と「暴力」がいつの間にか同意に語られ、学生運動の末裔も含めて、それらに「悪」のレッテルを張って、葬り去ろうとした。

と、同時に、「戦争」についても、「暴力」についても、それが何故ダメなのか、ということを語ることが出来る人も少なくなってしまった。

語るのを止めることは、思考を停止することに他ならないのではないか?

「暴力を否定しない」という一見過激に見える思想の裏に、だからこそ、「言葉」を尊重し、敬意を持って相手と議論する、三島の真摯な姿勢があったのだ。

映画の中で芥氏が語っていたが、正に「人間と人間の間に、媒体として言葉が力があった時代の最後」なのである。

以前にも、ボクはこのnoteで申し上げたが、歴史は、断続的なものではなく、連続的なものである。

少し凡庸な言葉ではあるが、今回の映画化は、1969年の討論の後、思考を止めないためにどうするべきか、改めて日本人に問いかける、きっかけになって欲しいと願い、今日は寝ます!

おやすみなさい!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?