ボクの写真の原点・・・ベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻

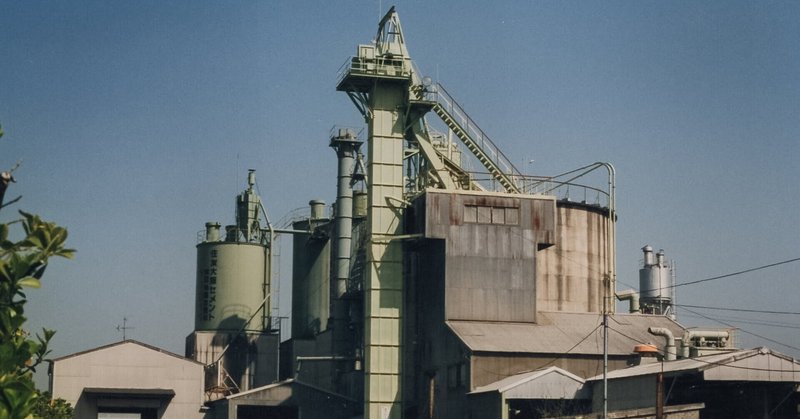

2階のボクの部屋の窓からは、クラレ岡山工場の2本の煙突がいつも見えていた。家は、岡山の郊外だったが、少し歩くと、岡山港があり、クラレの他にも、同和鉱業、三井製糖、丸正製粉などの工場が立ち並び、子供の頃から、「タンク」「煙突」等々、工場の設備、構造物を観察して育った。

貨物を運ぶ、小さな私鉄「岡山臨港鉄道」が走っていて、家からも汽笛が聞こえた。

卵が先か、ニワトリが先か、の話で言えば、ボクの場合は「工場が好き」だったので、その工場を対象として写真に撮り、「タイポロジー・アート」にしたBernd & Hilla Becher(ベルント & ヒラ・ベッヒャー)夫妻の写真に強く惹かれた。

ベッヒャー夫妻については、chiakiさんの記事もぜひ読んで欲しい。

ベッヒャー夫妻は、1959年の学生時代に、ドイツの産業建築撮影に協力したことで、この一連のシリーズが始まった。

8×10(エイトバイテン)の大判カメラで、天候による影の影響も考慮して、曇りの日に、ただひたすら、「納屋」「給水塔」「冷却塔」「穀物エレベーター」「炭坑エレベーター」「コークス炉」「石油精製所」「ガスタンク」「貯蔵サイロ」等々、産業構造物を撮影し、グリッド状に単純に配列して展示する。

人間の「似ているもの」=「仲間」を探す意識と、「異なっている点」=「仲間外れ」を探す、本能的意識に呼び掛けて、その両面から、観る人の意識をくすぐるから、ベッヒャー夫妻の写真は、観ていて飽きないのだと思う。

そして、その産業構造物を集合させて、客観的に観ることで、その構造物の制作者が狙ったわけではない、言わば「機能美」を観客に見出させ、「アート」として昇華させる!!

単純に見える、単純すぎる、その手法が、その後のアート界、特に写真界に、非常に大きな影響を与えていくのだ。

ボクがベッヒャー夫妻の写真と最初に出会ったのはいつだっただろうか?

恐らく、小学生の頃、鉄道写真を撮るためにカメラを持って、その後しばらくした頃に、恐らく親の「週刊新潮」か何かの本で最初に観たのが始まりだったと思う。

いつの間にか「工場」をはじめとする、産業構造物を撮るときには、ベッヒャー夫妻を意識していたように思う。

ドイツでは、ベッヒャー夫妻による産業構造物の「タイポロジー・アート」の文化的評価が高まることで、実際の近代産業構造物の歴史的価値が認められ、保存にもつながったそうである。

日本でも少しずつ、近代産業遺産を残そうとする動きもあるが、残念ながら、ヨーロッパ諸国と比較すると、まぁ、耐震性や、土地の問題もあるのだろうけれども、明治以降、特に戦後高度経済成長期の産業遺産などは、人知れず解体されていくものも多い。

行政も民間でも、歴史的建築物の保存に関しては、「江戸時代までが日本の歴史だ!」と言わんばかりの対応が多いのだ。

まぁ、土木建築関係企業の力も強いのでしょうな・・・「潰して新しいものを建てる!!」という高度経済成長期からバブルの考えで未だに動いていると言いましょうか・・・。悲しいかな。

ベッヒャー夫妻ほどのこだわりを持った作品にはなっていないが、更新した鉄道BLOGと、住友セメントサイロを撮った、ボクの稚拙な写真を掲載させていただく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?