【生理学】図解イラストとゴロ合わせで簡単「心周期」の覚え方

【2021/07/31 更新】このアカウントは鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・言語聴覚士などの国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。

このノートは

【生理学】心周期

についてをまとめています。

こんにちは!

オンラインで試験対策を学ぶなら森元塾 塾長 です。

今回は心臓の生理的な働きについて勉強をしていこうと思います。

【生理学】心周期とは

心臓の周期を心周期という。心周期は心室の収縮、弛緩に従って、収縮期と弛緩期とに分けられる。 さらに、収縮期は等容性収縮期と駆出期に分けられる。拡張期は等容性弛緩期と充満期に区分される。

心臓は自分の意思にかかわらず、自動的にある一定の動きを繰り返しながら血液を全身へと運んでいます。その一定の動きの中でも規則正しい周期があるのでそれを「心周期」と言います。

鍼灸師の教科書にはこのように表記があり、覚えるのは以下の四つ。

【心周期について】

1、等容性収縮期

心室の収縮が始まってから動脈が開くまで

2、駆出期

心室の内圧が上がって動脈弁が開き、内圧が下がって動脈弁が閉じるまで

3、等容性弛緩期

動脈弁がしまってから、房室弁が開くまで

4、充満期(流入期)

房室弁が開いて、閉じるまで

心周期を説明する前に

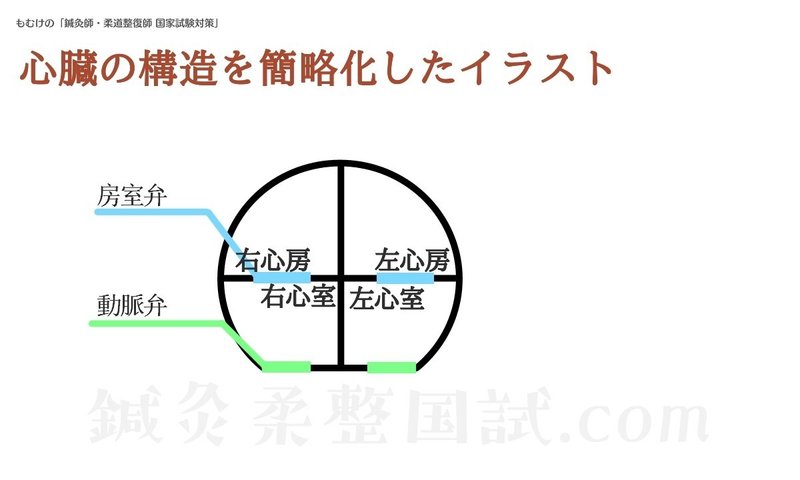

この一連の流れをわかりやすくするために簡易的なイラストを作ります。

ここでは房室弁も動脈弁も下記のようになっており、肺動脈・大動脈への正確な位置関係は無視します。

この簡略されたイラストを用いることで心周期の説明はとても簡単にお伝えすることができます。

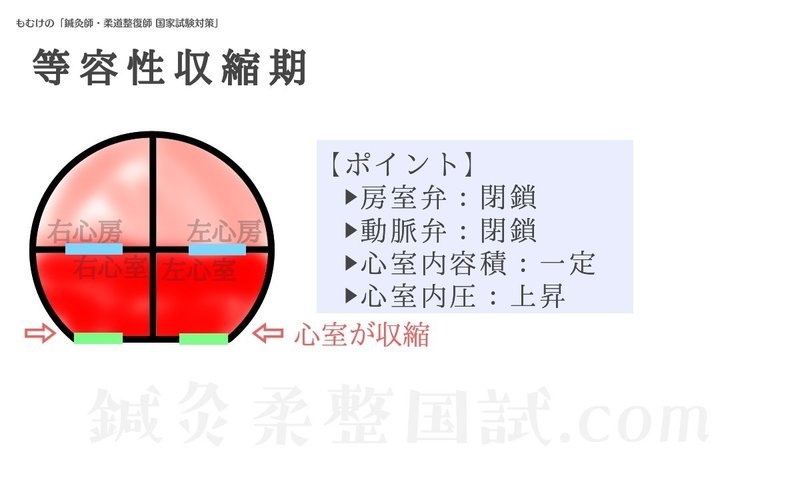

心周期「等容性収縮期」

心室の収縮がはじまってから、動脈弁が開くまでの期間。すべての弁が閉じている状態で心室が収縮する。このため心室内容積は一定で心室内圧は上昇する。

等容性収縮期はまず、心房から来た血液が心室に入った後、心室が収縮し始めた状態です。終わりは「動脈弁」が開くまでです。

【等容性収縮期のポイント】

▶房室弁:閉鎖

▶動脈弁:閉鎖

▶心室内容積:一定

▶心室内圧:上昇

【心室内圧と動脈圧の関係】

▶︎心室内圧:心室内圧 < 動脈圧

心室内圧の圧の方が低い状態です。これが動脈圧よりも心室内圧が高くなると次の駆出期に移動します。

「等容性」というキーワードが出てきたらそれはどの弁も閉じているというキーワードだと思ってください。

主語はどの周期でもいつも心室です。心室の内容積がどうなのか・心室の内圧がどうなのかが問題となります。

内容積は例えを出すと、マヨネーズの容器を思い浮かべてください。

使いかけのマヨネーズには適度なマヨネーズと適度な空気が入っています。

それをグーッと押しても蓋が閉まっている間は空気の量もマヨネーズの量も変わらないですよね。

心臓でも同じで、蓋が閉まっているときはいくら圧をかけても中の容量自体は変化ありません。

逆に、心室内圧は別です。蓋が閉まっている間は圧力が高まっていくので上昇します。

ここから先は

【森元塾】まいにち頑張るコース(柔整・鍼灸・あんま)

毎日勉強しないと不安な人・自分を奮い立たせないと頑張れない人向けのコースです。 このコースに入るだけで勉強ができるようになるというわけで…

無料記事も多数用意しております。 サービス継続のため、 役に立ったと感じましたら未来の受験生のためにもサポートをお願い致します。