東京名物百人一首(12) 奇術師・松旭斉天一/藤村・小倉羹/興行師・野呂藤助/東京五二共進會

中納言朝忠

歐国のてしな 竒術も 中/\に

人の眼を くらまざらまじ

【元歌】

逢ふことの 絶えてしなくは なかなかに

人をも身をも 恨みざらまし

※ 「歐国」は、欧国。

※ 「てしな」は、手品。

※ 「くらまざらまじ」は、眩まざらまじ。

東洋竒術博士 と自称する松旭斉天一は、其言と其術と一致して、実に不可思議なる竒術を演じ、大喝采を得、市中至る所が興行当らざるなし。是、東名物の一なりといふ。

※ 「松旭斉天一」は、明治時代の奇術師で、松旭斎派の祖。日本で初めて洋風の奇術を演じたそうです。

※ 「東名物」は、欠字で「東京名物」と思われます。

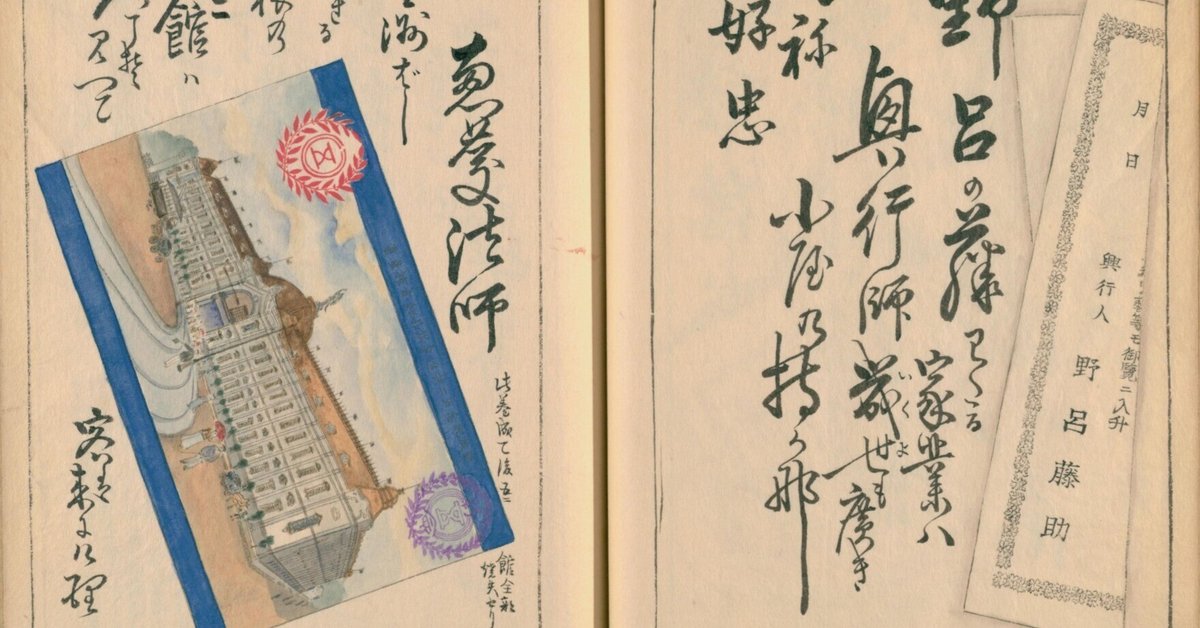

西洋大てしな半札

此ふだ御じさんのおんかたは、木戸半ねだんにて御らんにいれます。

ひる 午后二時始り

よる 七時始り

両國回向院境内にて

西洋奇術大博士 松旭齊天一(久松町淸泉舎印行)

※ 「半札」は、ここでは、引換券のこと。

※ 「此ふだ御じさんのおんかた」は、この札ご持参の御方。

※ 「木戸」は、興行場所の入口のこと。ここでは入場料のこと。木戸札。

挿絵に描かれている二羽の雀について、詳しいことが分かりませんが、明治・大正時代の浅草花屋敷に「山雀奇術」という出し物があったようです。

参考:『奇術徒然草(奇術の歴史)』『和洋奇術種明し』『下駄一代記』(国立国会図書館デジタルコレクション)

謙徳公

甘味とも いふべきものは 羊羹の

美は藤むらに 限るべきかな

【元歌】

あはれとも いふべき人は 思ほえで

身のいたづらに なりぬべきかな

※ 「藤むら」は、本郷にあった老舗の練り羊羹の店。藤村。

本郷 藤むら

小倉羹

※ 「小倉羹」は、小豆の練り羊羹に大納言小豆の蜜煮を混ぜ合わせもの。

参考:『東京名物志 改定増補』『現今日本名家列伝』『梅邨壽筵圖録 梅村壽筵圖録 坤(本郷藤村)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

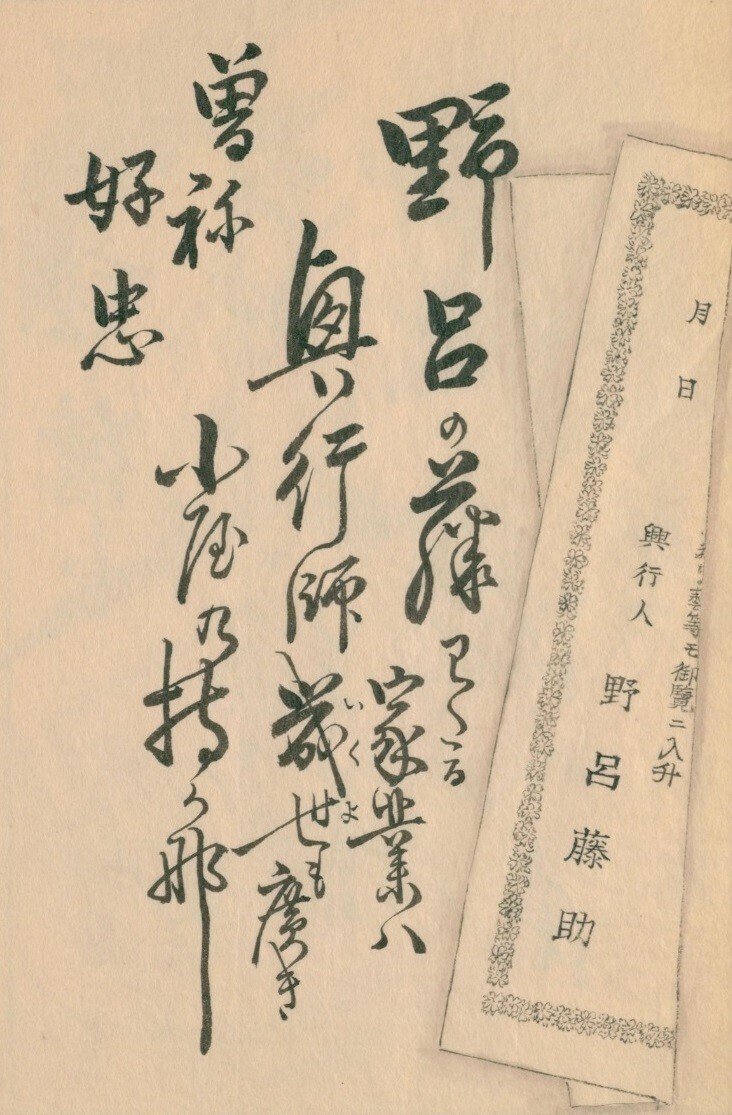

曽祢好忠

野呂の 藤わたる家業は 興行師

幾世も廣き 小屋の持かな

【元歌】

由良の門を 渡る舟人 かぢをたえ

ゆくへも知らぬ 恋の道かな

※ 「小屋」は、ここでは、芝居や見世物を興行する建物のこと。

… 等も御覽に入升 月 日

興行人 野呂藤助

※ 「入升」は、いれます。

※ 「野呂藤助」は、江戸時代末期から明治時代にかけての興行師。両国広小路に大人形小屋を開いて大当たりした後、外国曲芸や曲馬師の興行でも大成功をおさめ、日本第一の興行師と謳われたそうです。

※参考:『大日本人名辞書 増補之部第7版(野呂藤助)』

恵慶法師

八重洲ばし 繁れる家根の 五二館は

人こそ見へて 客は来にけり

【元歌】

八重葎 しげれる宿の さびしきに

人こそ見えね 秋は来にけり

凱旋記念 五二共進會出品紀念繪葉書

※ 「凱旋記念」は、日露戦争(1904~1905年)の戦勝 凱旋記念のこと。

※ 「五二共進會」は、東京五二共進会。明治時代の殖産興業において、殖産・工芸の進歩改良を図るため、様々な産物や製造品を一堂に集めて一般公開し、その優劣を品評する組織(五二会や共進会など)が全国各地に設立されました。

※ 「繪葉書」は、明治三十九年(1906年)九月に、同会の開催を記念して発行された絵葉書で、七種類あったようです。

此巻成て後、五二館全部焼失せり。

参考:『各種記念絵葉書類鑑』『記念絵葉書類鑑』『大日本国語辞典 巻1(共進會)』『五二会組織之要旨』

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖