東京名物百人一首(14) 東京競馬会・池上競馬場/歌妓・不見転/奈良墨・古梅園/角筈十二社・熊野瀧

藤原道信朝臣

勝ぬれば 負るもあらむ 競馬会

猶うらめしき 池上の穴

【元歌】

明けぬれば 暮るるものとは 知りながら

なほ恨めしき あさぼらけかな

※ 「競馬会」は、明治三十九年(1906年)に設立された東京競馬会のこと。

※ 「池上」は、荏原郡池上村にあった池上競馬場のこと。明治三十九年(1906年)から明治四十三年(1910年)まで東京競馬会が運営し、馬券が販売されていました。

※ 「穴」は、穴馬券のことを指していると思われます。

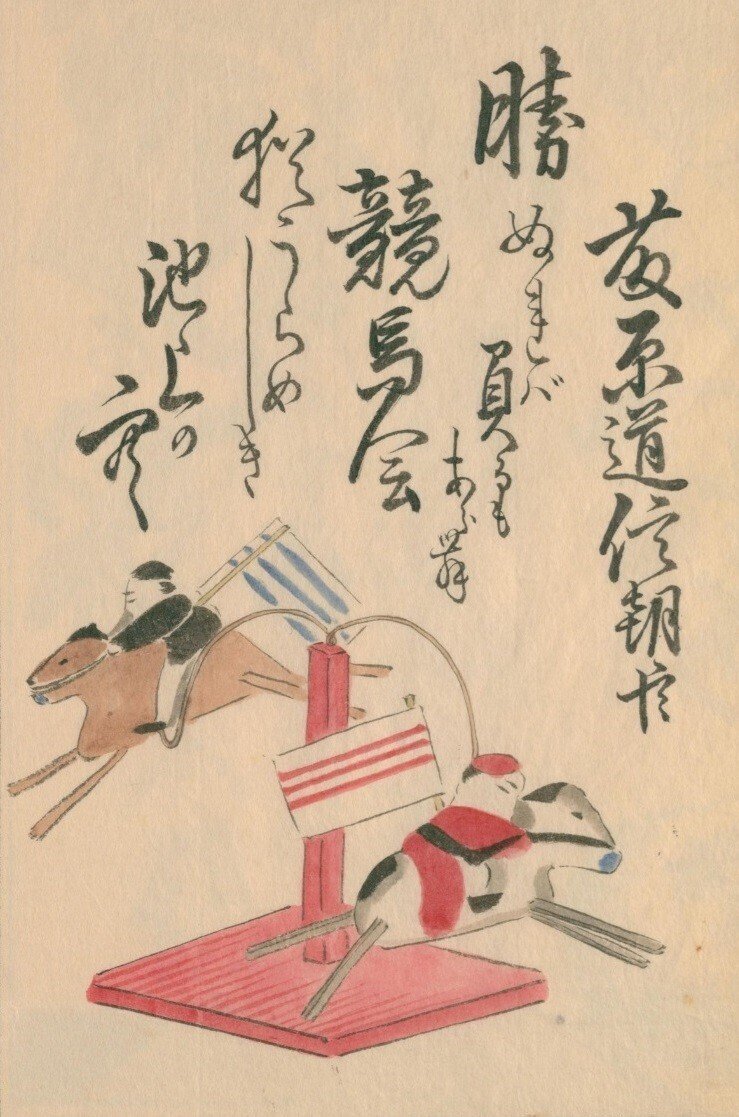

挿絵に描かれているのは競馬のおもちゃで、やじろべえ(ヤジロベー)のように見えます。ゆらゆらと揺れて競馬が走っているように見えたのでしょうね。

『東京名物百人一首』の著者(清水晴風)は、競馬のおもちゃ売りの姿も模写しています。

競馬の手遊び売

参考:『名馬録』『騎手教本』『動物二千六百年史』『東京案内 下(東京競馬會)』『日本社会年鑑(東京競馬場の新設)』『日本社会事彙 上巻3版(賭博切手)』

右大将道綱母

招きつゝ 二人寝る夜の 仇まくら

いかにしたしき 歌妓の不見轉

【元歌】

歎きつつ ひとり寝る夜の 明くる間は

いかに久しき ものとかは知る

※ 「仇まくら」は、徒枕。その場限りの共寝のこと。

※ 「歌妓」は、酒宴で歌をうたう芸妓のこと。

※ 「不見轉」は、不見転。芸妓などが、金次第ですぐに身をまかせること。

挿絵に描かれているのは、一文人形と思われます。浅草辺りで売られていた今戸焼の小さな人形で、ひとつ一文で売られていたことから一文人形と呼ばれたそうです。

『東京名物百人一首』の著者(清水晴風)は、様々な形の一文人形を書き写しています。

江戸産土製

俗に一文人形といふ

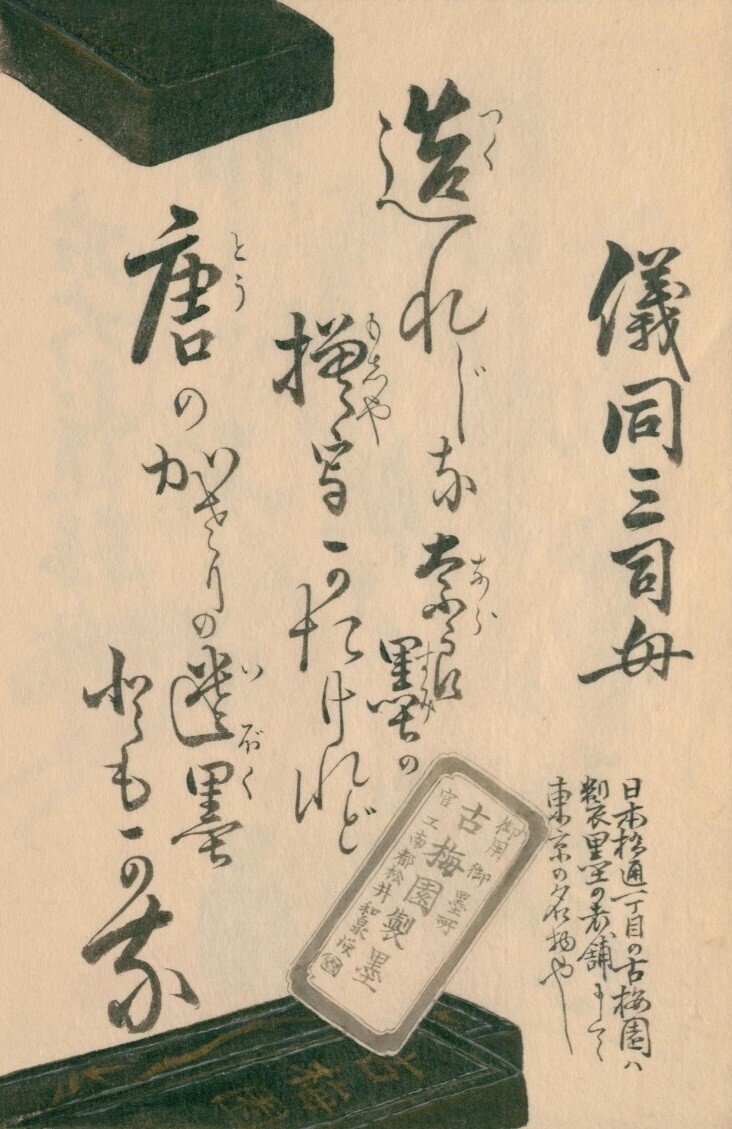

儀同三司母

造れじな 奈良墨の模写 かたけれど

唐のかさりの 遺墨ともかな

【元歌】

忘れじの 行く末までは 難ければ

今日を限りの 命ともがな

※ 「奈良墨」は、奈良で生産される墨のこと。

※ 「かたけれど」は、難けれど。

※ 「遺墨」は、故人が書き残した書画のこと。

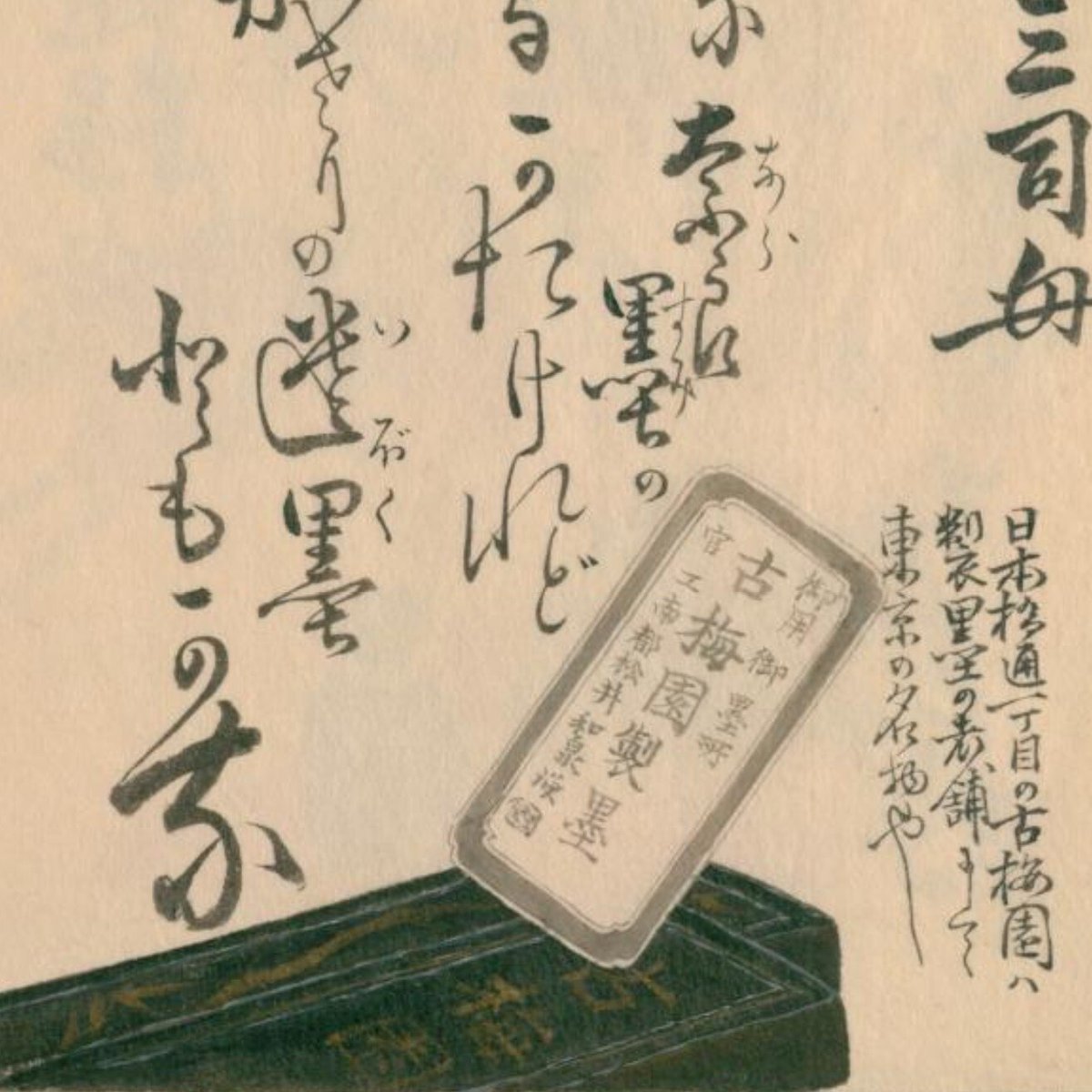

日本橋通一丁目の古梅園は製墨の老舗にして東京の名物也

御用 御墨所 古梅園製墨

官工 南都松井和泉掾 ㊞

※ 「古梅園」は、今も続く奈良墨の老舗。

※ 「南都」は、奈良のこと。

※ 「松井」は、の古梅園の始祖、松井道珍から続く歴代当主の苗字。

※ 「和泉掾」は、江戸時代中期の六世松井元泰がうけた官位で九世まで続きました。松井元泰の著書に『古梅園墨談略抄』『古梅園墨譜』などがあります。

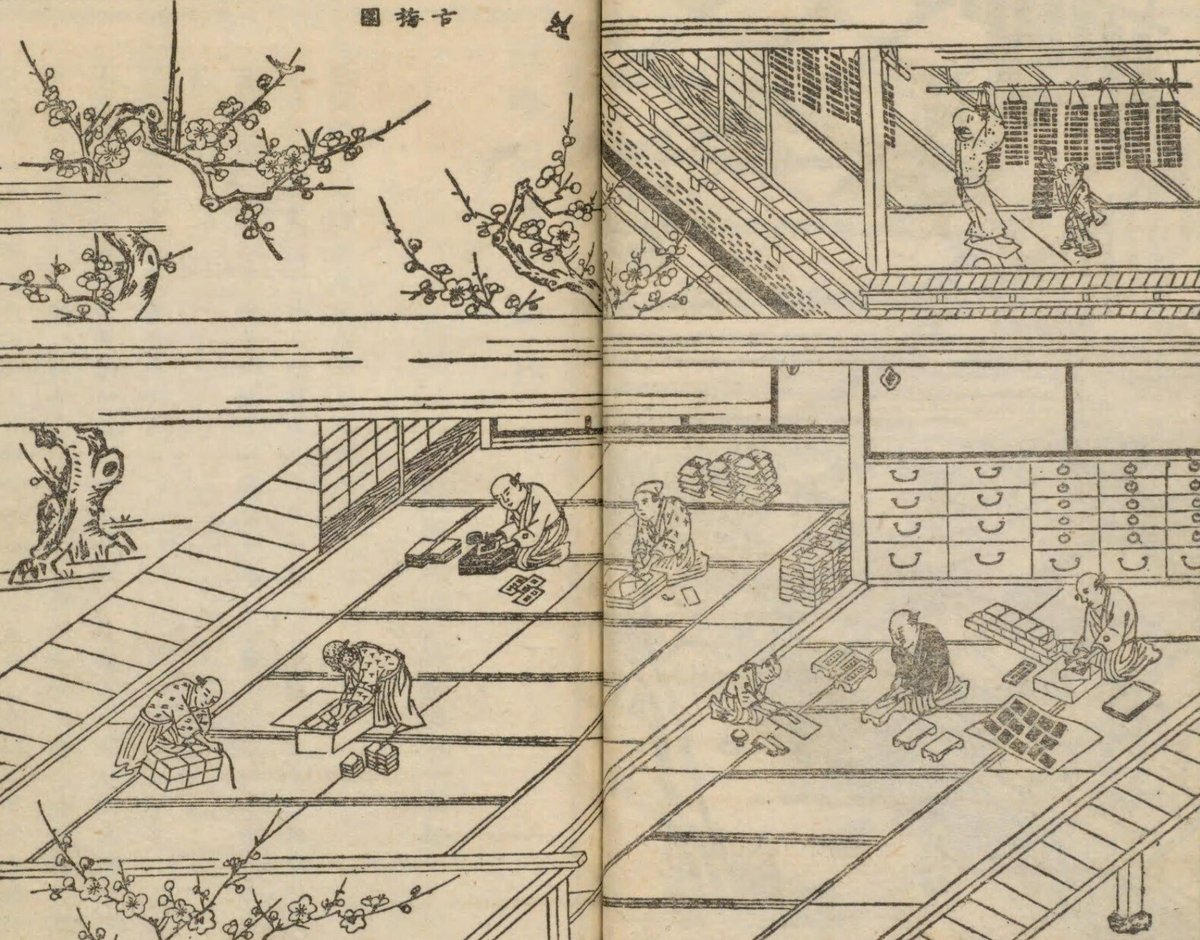

古梅園

参考:古梅園Webサイト「古梅園のあゆみ」shoyu Webサイト「400年以上続く古梅園の歴史」奈良製墨組合Webサイト「墨の歴史」

『古梅園墨談略抄』『一立斎広重一世一代江戸百景』(国立国会図書館デジタルコレクション)『古梅園墨譜』(国立公文書館デジタルアーカイブ)

大納言公任

瀧の音の 絶へで久しき 十二社

夏は涼しく 猶聞えけれ

【元歌】

滝の音は 絶えて久しく なりぬれど

名こそ流れて なほ聞こえけれ

※ 「十二社」は、角筈十二社のこと。境内には熊野瀧や池がありました。応永年間の頃に紀州から流れ着いた鈴木九郎某が、紀州熊野の十二所の御神を勧請したことに始まるそうです。

熊野瀧

角筈十二社は、近年夏季に至れば都下の納涼者群集し、境内の池畔に数多の掛茶屋あり。又、崖上より落る。殊に涼しく、此池東京名物の一に撰みしもひゐき眼にはあらずと云爾。

※ 「池畔」は、角筈十二社の境内にあった池の畔。歌川広重の『名所江戸百景』シリーズにその池が描かれています。

『角筈熊野十二社俗称十二そう』

※ 「掛茶屋」は、道端などに葦簀を掛けて腰掛けなどを置いた茶屋のこと。

※ 「云爾」は、これにほかならないという意味。云爾。

角筈十二社櫻山際

※ 「角筈十二社櫻山」は、地名。東京府淀橋町角筈十二社櫻山。淀橋町は、現在の西新宿と北新宿に当たります。

※参考:『十二荘菖蒲の図』(東京都立図書館デジタルアーカイブ)『丸之内紳士録 昭和2年版』(国立国会図書館デジタルコレクション)『錦絵と写真でめぐる日本の名所 名所一覧(熊野十二社)』(NDLギャラリー)

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖