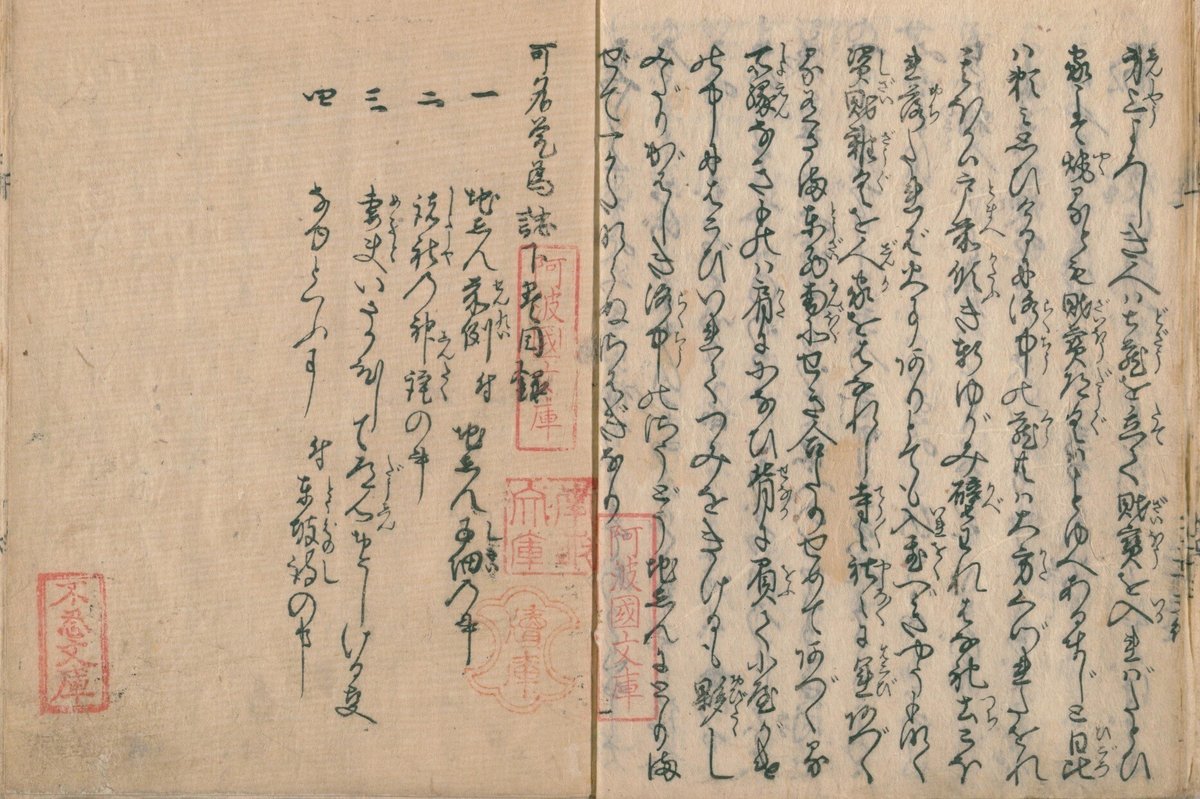

『かなめ石』上巻 十 光り物のとびたる事

寛文二年五月一日(1662年6月16日)に近畿地方北部で起きた地震「寛文近江・若狭地震」の様子を記したものです。著者は仮名草子作者の浅井了意。地震発生直後から余震や避難先での様子など、京都市中の人々の姿が細かく記されています。マガジンはこちら→【 艱難目異志(かなめ石)】

十章では、空飛ぶ光る物体の目撃情報が伝えられています。

十 光り物のとびたる事

五月二日になりても、いよ/\ なゐはゆりにゆりて、大病をうけて久しくわづらふもの、ちかきころ産後の女房などは、気をとりあげこゝろをうしなふて、むなしくなるもの洛中に数をしらず。町屋の家ゝをあけて、小屋こもりせし間をうかゞひ、盗人いり来て物をとりにげはしる。のがすまじとて追かけ、うちふせ、ふみたをし、さう/\しさはかぎりもなし。

※ 「なゐ」は、地震のこと。

※ 「さう/\しさ」は、騒々しさ。

その日もくれて三日になれども、いまだゆりやまず。

かゝる所に、西山のかたよりひかり物とび出て、ひえの山の峯をさしてゆく事さしもはやからず。その大さ貝桶ほどにてあかき事 火のごとし。しづかにとびて山にかくれたり。諸人このよしを見て「いかさま只事にあらず、世の中めつして●だねあるまじ」などいひのゝしる。

大津三井寺のあたりにて、諸人の見たるも只同じやうに侍べりし。

京の寺町三条のわたりよりみなみをさして火の玉のとびけるも、そのかたちは瓢のごとく尻ほそく、色あをくとびゆくあとより火の■ [火+更] のごとく火のちりける。これぞ 天火といふものなる。

※ 「ひえの山」は、比叡山。

※ 「貝桶」は、貝合わせの貝殻を入れる蓋付きの桶のこと。

※ 「いかさま」は、いかにも、なるほどの意味。

※ 「世の中めつして」は、世の中滅して。

※ 「瓢」は、瓢箪を乾燥させて作った容器のこと。

※ 「色あをくとびゆくあとより」は、色青く飛び行く後より。

此のうへに京中大火事ゆきて一面に焼ほろぶべしといひいだしけるほどに、身上よろしき人は 土蔵を立て財寶を入れば、たとひ家こそ焼るとも財寶道具はことゆへあるまじと 日比は頼み思ひけるに、洛中の蔵どもは 大方くづれたをれ、其ほかは戸前 傾き、軒ゆがみ、壁われはなれ、土こぼれ落たれば、火事ありとても、入置べきやうもなく、資財雑具を人家をはなれし寺ゝ 社ゝに 運あづくる有さま、東西南北せき合たり。

せめてあづくる所縁なきものは、肩にになひ背に負て、小屋がけの中にはこびいれてつみをきけるも 夥し。みだりがはしき 洛中のさうどう、地しんにとりまぜて一かたならぬさはぎなり。

※ 「ことゆへ」は、事故。さしさわりのある事。

※ 「はこびいれてつみをきける」は、運び入れて積み置きける。

※ 「みだりがはしき」は、乱りがはしき。乱雑であること。

※ 「さうどう」は、騒動。

※ 「一かたならぬさはぎ」は、一方ならぬ騒ぎ。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖