他人を叩き続けずにはいられない人が、本当に取り組まなければならないこと

前回のnoteで、怒りはどこからくるものなのか・炎上や処罰感情について書きました。今回はその続編です。

怒りや処罰感情の燃料となるのが、自分自身が溜め込んできた怒りであるならば、燃料が尽きてしまえば怒りはおさまるのかといえば、

そうではありません。

近年の炎上やバッシングを見ればわかるとおり、時間が経っても止むことはなく、過去の不祥事はむしろ積極的に掘り起こされ、蒸し返され、何度でも叩かれ続けます。怒っている人は、ずっと怒りを継続させているようです。

大勢の人が入れ代わり立ち代わりで怒っている(だから炎上が続く)、という可能性ももちろんありますが、実際には、いったん火がつくとその怒りが醒めることはなく、同じ人が同じ件でずっと怒り続けているような印象です。

なぜ他人を叩き続けなければならないのか。それには理由があります。

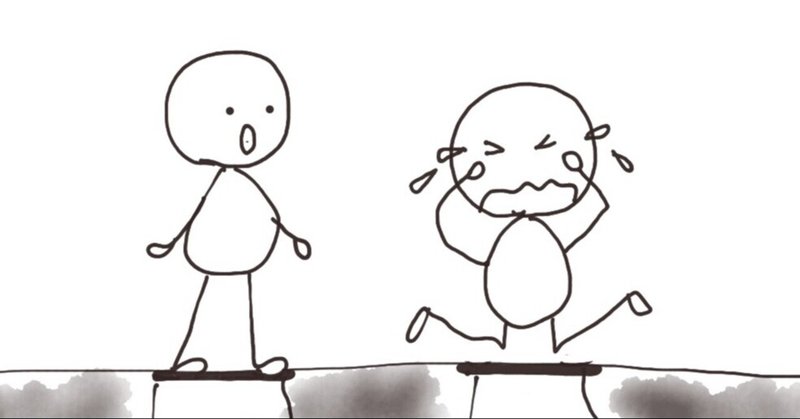

前回のnoteでも書いたとおり、怒っている人は「そもそも自分が溜め込んできた怒りを燃料にして怒っているもの」です。不祥事や不正義は怒りを溜め込んだ穴の蓋を開けるきっかけにすぎません。

自分が溜め込んできた燃料が爆発して怒りに燃えているのですが、本人は「目の前にいる相手が自分を怒らせた」と思い込んでいるので、相手に対して怒りをぶつけます。

場合によっては「怒りの蓋を開けるための正当な理由を探していた→たまたま目の前の不正義に怒るのが都合がよかった」ということさえあります。

しかしこれだと、「溜め込んできた怒り」という燃料が尽きれば、いったんカタルシスが得られそうにも見えます。

燃料がなくなってしまえば、怒るためのエネルギーがなくなる。そうしたらもう怒らなくてもよくなる。幼い頃から溜め込んできた怒りも尽きて、すっきりするのではないか。

そう考えられなくもありません。

でも実際にはそうはなりません。怒っている人はずっと怒り続ける。かつて叩いた人が顔を出すたびに、もぐらたたきのように叩き続けます。

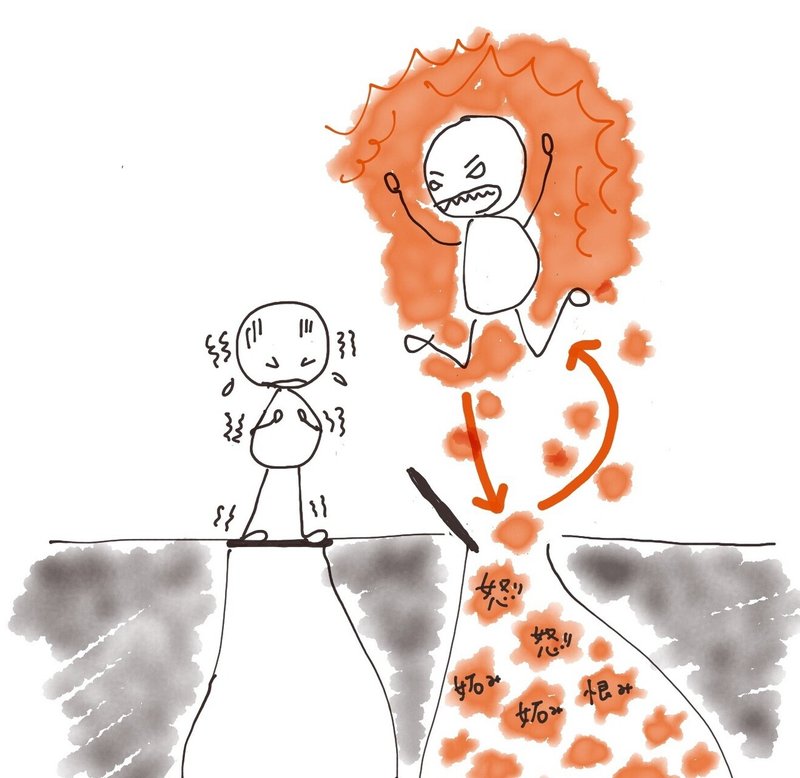

こういう人は、何を燃料に怒っているかというと「怒りを循環させて怒り続けている」のです。

炎上やバッシングなどで他人を叩き続ける人は、

「眼の前のこいつが私を怒らせる!こんなにも私を怒らせるこの不正義、この不祥事はよほど悪いことだ、こいつはよほど悪い人間だ!」

と思っているのですが、実際には自分の怒りが循環しているわけです。

他人のしでかした不正義や不祥事に対して、自分が溜め込んできた怒りを燃料にして怒る。その怒りの炎は消火されないまま、くすぶった怒りとして穴に溜め込まれる。溜め込まれた怒りを燃料にして、また腹を立てる。また苛立つ。また怒る。

そうやって怒りを循環させ、再利用し、他人を叩き続けるわけです。

なぜこんなことをするのかといえば、そこにはとても重要な理由があります。

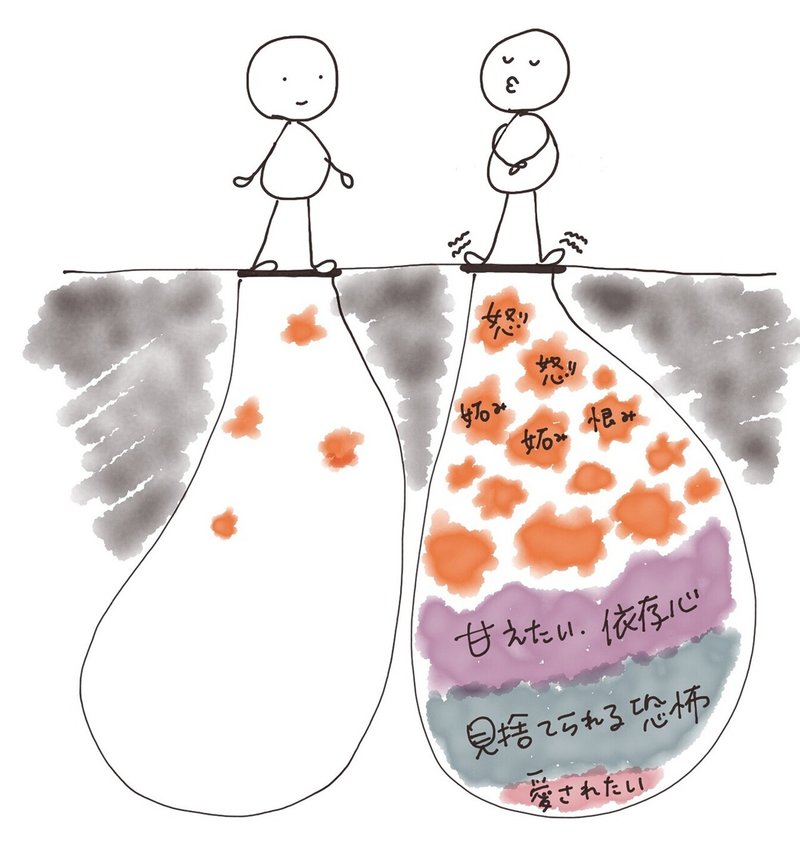

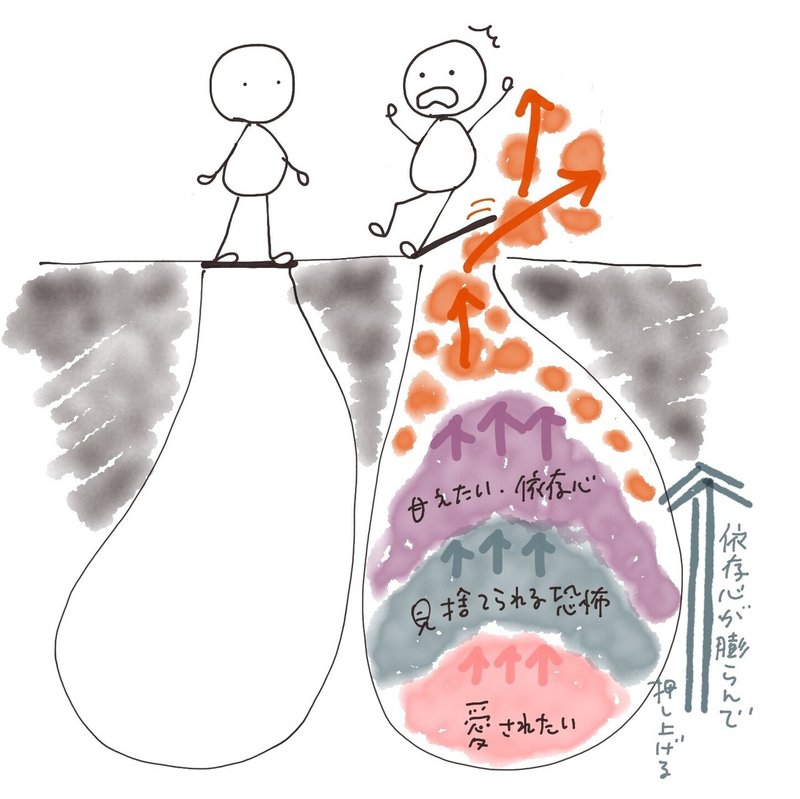

前回のnoteでも書いたとおり、溜め込まれた怒りの下には、さらに別の感情が隠れています。

すぐ下の層には「甘えたい気持ち、依存したい気持ち」、さらにその下には「見捨てられるかもしれない」という恐怖、そして穴の一番底には「愛されたい」という切実な叫びにも似た感情が隠されています。

これらの感情はいわば「依存心」です。

助けてほしい

わかってほしい

手を差し伸べてほしい

愛してほしい

という気持ち。

穴の底に溜まった「依存心」は、怒りを溜め込むよりも古い時代、ごく幼い頃の感情です。

乳児から子ども時代にかけて、この「依存心」が健全に満たされなかった人は、未解決の感情が穴の底に溜まっていきます。成長した後も昇華されることなく、ずっとそのままです。

「依存心」は、決して悪いものではありません。

ヒトは社会的な動物で、野生動物にあるような身体能力や本能を手放したかわりに、「社会的に交流し、協力し合う」という洗練された能力を身につけることによって進化してきました。いざというとき、頼ったり励ましたりすることで危機を乗り越えてきたわけです。

そういう意味で、「依存心」は私たちにとってとても大切な、優れた能力です。

しかし、こうした健全な交流能力を身に着けられなかった人にとっては、「依存心=弱さ」でしかありません。自然界において弱さを見せることは死を意味します。そう簡単に肯定できる感情ではありません。

つまり、生い立ちの中で(幼少期に)、健全な依存心が育まれなかった人というのは、そもそも、とても心細い存在として今を生きています。

健全な依存心は、社会で健やかに生きていくための屋台骨、人格の土台のようなものです。それがないままに生きているのだから、それは頼りなく心細いに決まっています。

成長して社会人として成功しているように見えても、中身はぐらぐらです。常に評価を求め、他人の目を気にして生きていたりします。承認されたい気持ちが過剰に強く、一方で心の底では常に怯えてもいます。

本来なら、こうした人こそ、誰かの助けを借りるべきなのです。健全な依存心という土台がないのだから、誰かの支えが必要です。自分の存在に対して根源的な心細さがあるのだから、誰かと健全に依存し合うことによって信頼関係を築くべきです。

なのにそれができない。

健全な依存心を身につけるチャンスがなかった人にとって「依存心」は弱さそのものです。困ったときは助けを求めていいのだと思えません。心の奥底にある漠然とした不安を他人に打ち明けようとは思いません。弱さを見せることは恥だと感じます。そもそも助けを求めようにも「頼り方」がわかりません。

「土台がなくぐらぐらした人こそ誰かに頼ることが必要なのに、そういう人に限って頼ることができない」という、負のスパイラルにはまってしまっているわけです。

そういうわけで、健全な依存心という土台のない人は、自分自身の「依存心」が表に出ることを強く恐れています。

彼らにとって「依存心」は弱さであり、恥であり、自分を無力化してしまう恐ろしいものです。未解決・未消化の感情であるため、本人にとっても得体が知れず、ダム湖の底のヘドロのように直視したくないものでもあります。

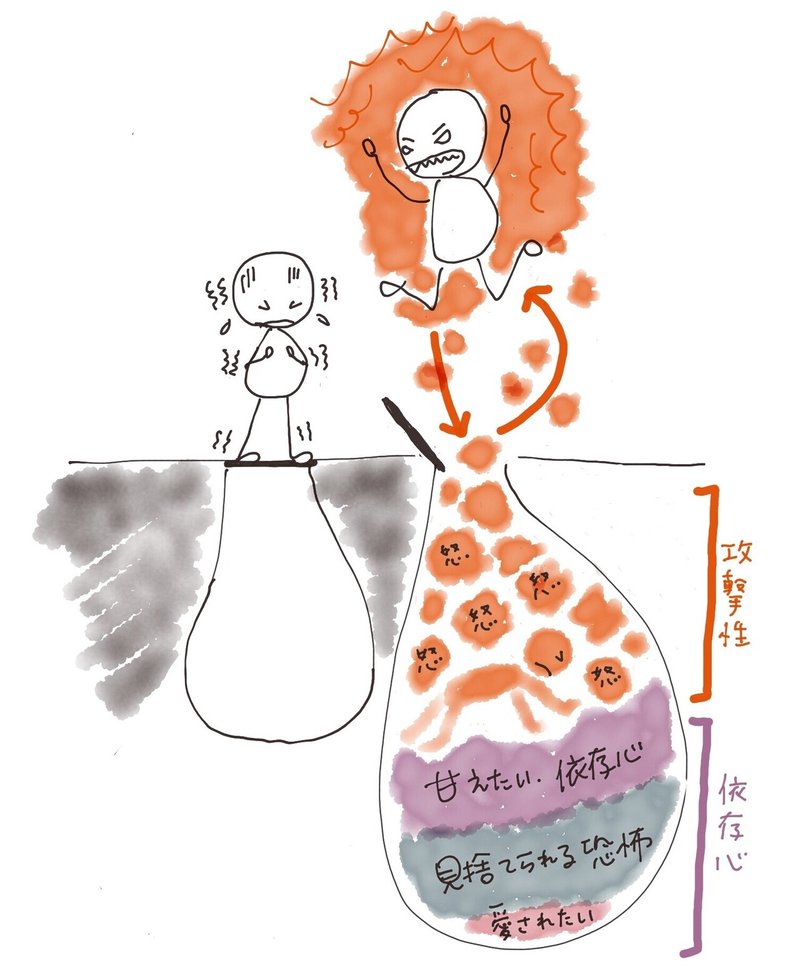

この世にも恐ろしい自分の依存心を抑え込むために、「怒り」があるのです。

穴の下層にあるのは「依存心」、それを抑え込むようにして「怒りという攻撃性」が溜め込まれています。

怒りや攻撃性というのは、とても強い力を持つ感情であるため、漬物石のように依存心を抑え込むのにはうってつけです。怒りや攻撃性という強いエネルギーがある限り、依存心が浮上することはありません。他人に知られないどころか、自分自身も意識せずに済みます。弱い自分を直視しなくて済むのです。

ここで、「怒り」をあえて「攻撃性」としたのには理由があります。穴に溜め込まれているのは怒りや不満・恨みや妬みといった感情ですが、それが表に出るときには少し形が変わって「攻撃性」になることが多いからです。

たとえば過度な競争心というのも攻撃性の一種です。外から見ると「健全な頑張り」と「怒りを背景にした競争心」は見分けがつかないこともありますが、身体を壊してしまうほどの努力であるとか、自分を危険にさらすほどの競争といった度を越したものは、やはり不健全で、それはある種の「攻撃性」と言えます。

処罰感情も攻撃性の一種です。他人が犯した不祥事をいつまでもバッシングし続けるのは、燃料が怒りであるからです。もしも本当に正義感による糾弾であったり、正当性のある批判であるならば、一回意見を言えばそれで済むことです。そもそも法治国家なのだから、法に委ねれば良いことなのです。それをせずに叩き続けるのは、そこに「怒りを背景にした攻撃性」があるからに他なりません。

攻撃性が強い人ほど、その下に強い依存心が隠れています。

怒り・攻撃性はつまり、その下に隠れた依存心を抑え込むためのものであるので、他人を執拗に叩き続ける人ほど、強い依存心を隠しているということになります。

怒りを循環させ、再利用しなければならないのは、こうした理由からです。

他人を攻撃することによって、怒りという燃料が尽きてしまったら、その下層にある依存心が浮上してきてしまいます。

誰か助けて。ここから救い出して。

健全な依存心を育んだ経験のない人にとって、そうした気持ちが浮上することは恐怖でしかありません。

赤ちゃんや子どもというのは、そもそも、誰かに助けを求めるものです。ミルクがほしくて泣く。オムツが冷たくて泣く。暑くて泣く、眠くて泣く。この世に生まれ落ちたそのときから、赤ん坊は泣くことによってSOSを出しているわけです。幼い頃は誰でも、泣いたりぐずったりすることによってSOSを出すことができていたのです。

そうしたSOSが、健全な形で満たされれば、健全な依存心が育ちます。「健全な依存」というのは、「依存しすぎない、でも必要なら誰かに助けを求めることができる」という、バランスのとれた依存心のことです。生まれてから思春期くらいまでの間に、親との間で幾度となく交わされるやりとりによって、「バランスよく頼り頼られる」ということが自然にできるようになります。他人との間に信頼関係を築くこともできるようになります。

しかし、そうした健全な依存心が育まれなかった人というのは、つまり「頼ったけど応えてもらえなかった」「頼ったことが悪い結果につながった」ということを経験しているわけです。

不快さを何度訴えても世話してもらえない。「今忙しいって言ってるでしょ!」と叱られる。親が疲れ果てた表情を見せる。親が嫌なものでも見るような顔をする。「あっち行って」と追い払われる。両親が喧嘩する。

ひどいケースでは完全に無視されたり殴られたりする虐待のようなこともありますが、多くは悪意があってのことではなく、親も親で「助けてほしいのに誰も助けてくれない」という孤独な状況であったり、仕事などの事情で時間的に難しかったりということもあります。決して親が毒親だったと断定するものではありません。

ただ「SOSを拒まれた」「SOSを出したことによって(親との)関係が悪化した」という経験は、ある種のトラウマとして子どもの心身に深く刻まれます。ひとつひとつのやりとりは軽いものでも、日常的に積み重なることによって深刻な傷になるということもあります。

こうした傷つきの経験があると、甘えたい気持ちや助けを求める気持ちを忌み嫌い、恥だと感じ、遠ざけるようになります。危機に直面しても、誰かに助けを求めたり弱さを見せたりしたら、嫌われてしまうという恐怖心があります。「助けを求めても無視されたらそれこそ終わりだ」という気持ちもあります。

そんな感情が表に出ては困るので、怒りという感情を重しにして抑えつけているわけです。

甘えたい気持ちよりももっと深刻なのは、「見捨てられる恐怖」です。

SOSは、誰かに対して手を伸ばしているだけ、まだ「社会的に交流したい」という気持ちの名残があります。

ですが「見捨てられる恐怖」というのは、薄暗い地下でただただうずくまっているような、絶望的な孤独に近いものです。助けを求めることも逃げることもできない、恐怖のまま凍りついてしまったような状態。

幼い頃に経験する「見捨てられる恐怖」というのは、つまり「この世界から追放されてしまう」というような終末的な恐怖です。

無力な赤ん坊や子どもにとって、親や家庭はいわば「世界のすべて」です。親がいなくても社会が助けてくれるとか、他にも頼れる大人がいるとか、子どもにはそういうことがわかりません。だから、「親に見捨てられる=世界の終わり」です。

「見捨てられる恐怖」がある人は、必ず「見捨てられたかもしれない」と感じた経験があります。その経験がなければ、親から見捨てられるなんて子どもは思いもしないものです。それが悪意からでなくても、いたしかたない事情からであっても、子どもにとってはそう感じさせるできごとがあったということ。

一度でも「見捨てられてしまったのかもしれない」と感じた子どもは、世界の終わりを経験しているということ。その恐怖は計り知れないものですが、「絶対に二度と経験したくない」と思うだろうと想像します。

怒り・攻撃性という漬物石がなくなり、SOSもできなくなったら、あとは絶望的な無力感と無価値感が待っているだけです。自分自身の「見捨てられる恐怖」に直面すると、現実生活でも魂が抜けたように脱力し、崩壊してしまいます。

そうしたことにならないためにも、攻撃性というエネルギーは絶対に必要なものなのです。

バッシングや炎上に加担して他者を叩き続ける人が、そうしなければならない理由は、「自分の弱さを隠すため、それを抑え続けるエネルギーが必要だから」です。

甘えたり助けを求める依存心、見捨てられ恐怖、愛されたいという根源的な欲求を、心の穴の底に溜め込んでいるということ。

それを表に浮上させないためには、怒りや攻撃性というもっとも強いエネルギーがいるということ。

その強いエネルギーを利用し続けるためには、「攻撃し続ける」ことがどうしても必要だということです。

「隠しもった依存心を抑えるために攻撃的になる」という、こうした心理は、何も特別なものではありません。よく観察していると、あちこちで見られるものです。

たとえばパワハラやモラハラをする人。他者に対してダメ出しをし続け、ひとつ改善してもまた次の何かを見つけては叱責し続けます。こうした攻撃行為をする人は、上司・教師・コーチといった「立場が上であることを利用している」ことが多いのですが、それは依存心を封印するためでもあります。このような人たちは、自分より強い立場の相手には絶対に意見しません。自分が見捨てられたら困る立場になれば、ハラスメント行為はぱたりと収まります。強面でオラオラな態度だったコーチが、パワハラで訴えられ謹慎処分を受けた途端に魂が抜けたようにしおらしくなるのは、「(その業界から)見捨てられる恐怖」によって絶望し凍りついているからです。

たとえば結婚すると態度が豹変する人。夫にも妻にも当てはまりますが、恋人時代は優しく思いやりがあったのに、結婚した途端に暴君になったり、ヒステリックな小言をまくしたてたりする人がいます。これは、結婚によってひとまず安心感が得られたことで「依存心」が大きく膨らんでしまい、それを抑えるために攻撃性のエネルギーが強くなってしまったということがあります。暴君ぶりに嫌気がさした配偶者が突然家を出たりすると、途端に帰ってきてほしいと懇願したり、無気力に崩れ落ちたりします。攻撃する相手が去ってしまうことでそのエネルギーが弱まり、SOSや凍りつきが浮上してしまうためです。

またたとえば、恋人ではなく友人や仕事のパートナーとして誰かと親密な関係になったときに、最初は異常なほど相手を褒め称え、ときには崇拝にも近い感情を抱く人。こういう人は、最初こそべったりと良い関係を築けますが、時間が経ったり第三者が入ってきたりすることで、ある時突然手のひらを返したようになることがあります。そして、つい最近まで崇拝していた相手を「騙されていた」「裏切られた」「最低な人間だった」とこき下ろし、周囲に吹聴して回ったりします。

恋人関係において、親密さが増したタイミングで音信不通にしたり浮気をしたりするのも、ある種の「攻撃性」といえます。

カウンセラーと患者の関係でも、似たようなことがよく起きます。最初は「この人になら」と全面的に信頼して打ち明けるのですが、ある時期がくると「あんな人に何がわかる!」と不信感を持ち、心を閉じてしまうのです。

これらのケースに共通するのは、「相手との距離が近づけば近づくほど攻撃性が高まる」ということです。

上司と部下、コーチと選手、教師と生徒、夫婦、親友、仕事のパートナー。ごく親しい関係に至る直前までは蜜月のような理想的な関係が築けるのですが、ある一線を超えた途端に豹変し、攻撃性が高まります。

その理由は「距離が近づいた相手に対して依存心が大きく膨れ上がるから」です。

誰かと親密になる。

1対1の閉鎖的な関係になる。

これは「母と子」という原体験を、もう一度、追体験させる関係です。

夫婦、コーチと選手、教師と教え子、上司と部下、仕事上のパートナーといった関係は、そう簡単には別れられません。

法的な届けを提出していたり複雑な利害関係があったりすれば、関係を解消するにはかなりの労力が必要になります。コーチや上司のように力関係で上にあれば、選手や部下のほうから決別を言い出すのは難しいことです。

健全な依存心を育んだ経験がない人が、「この関係を失うことはない」と安心したとき、抑え込んできた依存心が急激に膨れ上がります。

土台がなくグラグラと安定しなかった人生につかまる支えができたように感じたとき、「甘えたい」「頼りたい」という気持ちが大きくなります。

孤独で心細かった人が、はじめて「この人ならほんとうの自分を見せても大丈夫だ」と感じたとき、「わかってほしい」「助けてほしい」という気持ちが強烈になります。

法律や利害関係や力関係で守られているから「この相手からは決して見捨てられることはない」と安心したとき、薄暗い地下室でうずくまっていたあの子が叫び出します。

依存心を溜め込んでいる自分を恥じている人、自然な依存心を受け入れてもらえた経験のない人にとっては、「この自分という存在をようやく肯定してもらえるときがきた」という気持ちが湧き上がります。

つまり、本当に癒やされるべきは、怒りではなく「依存心」であったということ。

健全な依存心を身に付けられなかった人にとって、誰かと親密になる、1対1の閉鎖的な関係になるということは、「お母さんの腕の中で揺られていた赤ん坊の時代」に戻ることを意味します。

生まれる前は一心同体だったふたり。この世界にふたりきり。お母さんがその腕に抱いた我が子を愛おしく見つめる瞬間、そこには完璧な安心があります。

その完璧な安心感の中で、癒やされなければならないものがある。

長いあいだひとりで抱えてきた気持ちを、やっと受けとめてくれる人に巡り会えた。ほんとうの自分を見せられる人に出会えた。ダム湖のヘドロのような扱いだった「依存心」を癒やすときがやっと来た。

助けてほしい

わかってほしい

手を差し伸べてほしい、

そして

愛してほしい

という気持ち。

癒やされるべき感情たちが、癒やされるために表面へ出ようと、心の穴の底からどんどん突き上げてきます。

怒りは、ほんとうのマグマではありません。

硬い地殻を突き破るほどのエネルギーを持つのは、怒りや攻撃性ではなく、「依存心」だったのでした。

どんなに心の奥底に隠していても、どんなに見て見ぬふりをしていても、どんなに長いあいだ「ないこと」になっていても、癒やされるべき傷は癒やされようとするものです。もう壊れることはないだろうと関係に安心したそのタイミングを、決して逃しません。「今こそ癒やされるべきときが来た!」と、浮上しようとします。

応えてもらえることのなかった依存心が、マグマとなって地上に溢れ出す日がついに来たのです。

誰かを叩き続けずにはいられない人は、「行き場のない依存心」を抱えて彷徨っている人でもあります。

それを抑えるために、度を越した攻撃性が必要であること。怒りを循環させ再利用しなければならないこと。攻撃性や怒りの熱い層を通り抜けた心の穴の深い深い奥底でやっと依存心が姿を表すことを思えば、

「ほんとうの傷を癒やすこと」が、いかに困難であるかということがわかります。

コロナ禍になってから、多くの人の「癒やされるべき傷」がいっそう大きく膨らんだように感じます。

新しい感染症の嵐にのまれて溺れてしまいそうな人たちの、助けて!怖い!という依存心が大きく膨らみ、熱いマグマとなって私たちの社会を突き上げています。それを抑えるために、攻撃性もますます強くなっています。

怖いね怖いよねと手を取り合うことよりも、突き上げてくる不安を抑えるために、他者への怒りや攻撃性ばかりが強くなってしまいました。正義や倫理の名の下に、攻撃できる相手をいつも探しています。

医師や専門家も例外ではありません。SOSを素直に出せないぶんだけ、怖さを煽ったり上から目線で市民に苦言を呈するというやり方で攻撃性を強める人も少なくありません。ただ「わからないから怖い」「助けてほしい」と言えばいいだけなのに、弱さを認めることができず、科学や専門知識を盾に市民を脅す人がいます。

健全な形で怒りのエネルギーを昇華することも、難しくなってしまいました。「けんか祭り」「神輿」のような荒々しく見える伝統行事は、溜め込みがちな怒りのエネルギーを自然な形で昇華し、カタルシスを得るために欠かせないものです。共に歌ったり駆け回ったりぶつかり合ったりすることで、攻撃性をやわらげ健全に助け合えるコミュニティをつくる。そうした健全で自然な営みができなくなってしまったのも、とても残念なことです。

スポーツの試合、音楽のライブ、宴会や同窓会にも同じことが言えます。どれも、単なる遊びや余暇ではありません。人は無意識に、心とからだが何を必要としているのかを知っています。怒りを溜め込んで他人を攻撃することがないよう、発散してカタルシスを得る場が必要です。満たされない依存心が膨らみすぎないよう、語り合い、よろこび、興奮し、泣き笑いする場が必要なのです。

大きく膨らみすぎた「依存性」とそれを抑えるための強い「攻撃性」で分断された心の景色を映し出すように、社会も分断されてしまいました。

何が正しいのか、未来はどうなるのか、それはまだ誰にもわかりません。

でもただひとつたしかに言えるのは、「他者を攻撃する人ほど、傷つき怖がっている。その傷つきは他人を攻撃することでは決して癒やされることはない」ということです。

心の奥底の感情まで辿り着くには、あまりにも強くたぎった怒りと、これ以上ないほどの寂しさや無力感や絶望を通り抜けなければなりません。

他者への攻撃性なしに、助けを懇願することなしに、無力にも降伏することなしに、「自己の存在価値を無条件に肯定する」ということが、どれほど難しいことか。

それでも、どんなに難しくとも、やるべきです。

癒やされるべき感情にあたたかな手を差し伸べてくれた相手に、怒りを向けてしまうのは悲しいことです。自分の傷つきに見て見ぬふりをするために、怒りを再利用して怒り続けるなんて、虚しすぎます。

心の底までを癒やすことは、人生の大きな仕事です。

何をおいても優先しなければならない、先送りにしてはいけない大切な仕事。他の誰でもない、自分こそが取り組むべき仕事なのです。

●続きもあります