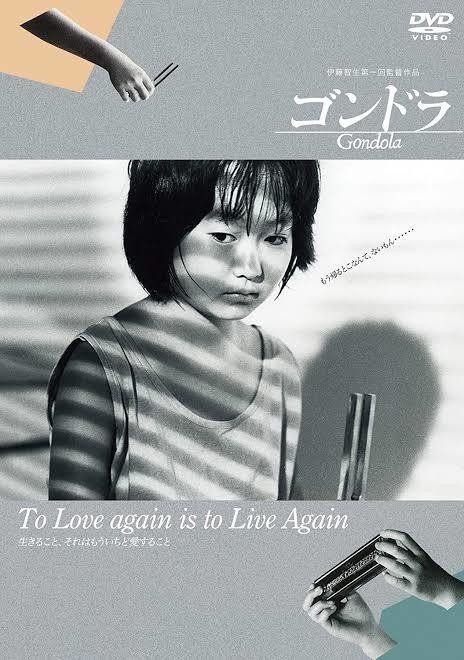

ゴンドラ/伊藤智生

タイトル:ゴンドラ

監督:伊藤智生

実直なまでに丁寧に描かれた映画だ。プリミティブというかイノセントというか、純真さが画面から溢れている。インディペンデント映画というと、どこか荒々しさがあるイメージから来る撮って出しのような良くも悪くもインスタントな部分はほぼない。とにかく丁寧に練り込まれていて、映像からはインディペンデントさは逆にあまり感じられない。90〜00年代のミニシアターで上映された日本映画を先立ったような雰囲気もある。所々感じられる野暮ったさは、原石を宝石まで磨いているけれどどこか歪さを抱えたままブラッシュアップしたような、そんな雰囲気がある。

まだ都庁ができる前の西新宿のビルの間には空き地が広がっていて、80年代半ばの東京の風景が広がる。物質的な暮らしは裕福だけれど心を閉ざす少女(ちょっとペドゥナに似てる)と、青森から上京しながらも大田区御嶽山のボロ家で暮らしながら窓ガラス越しで眺めるしか東京の人々と接点を持てない青年の関わりを描いている。少女の視線がとにかく素晴らしく、アイシャドウをひく母親越しに見つめる少女の視線が交差するシーンなど、演出を超えた虚無と力強さがみなぎっている。学校でも周りと馴染めない様子もこれでもかと残酷なまでに描き切っている。

冒頭初潮を迎えた少女が大人に差しかかりつつ、誰にも打ち明けられず、血を連想させるシンクに沈められる皿に浮かぶ赤が無情なまでも少女の心境を洗い出している。

青年と少女といえばヴィム・ヴェンダースの「都会のアリス」を思い出すが、ここでも多分に漏れずふたりは旅に出る。平坦な東京の街並みから、青森の風景がもたらす自然の立体感の中で心を通わせる様は、強く脳裏に焼き付けられる。石灰岩の隆起した崖(思わずXTCのチョーク・ヒルズ・チルドレンが頭の中で流れた)、青く透き通る海など東京のビル群の無機質さとは真逆の自然の力強さの中にちっぽけな存在として、ふたりが手を取り合って歩む姿は、心の浄化に一歩ずつ進んでいく。淡々と進みあっけなく終わるヴェンダースとは大きく異なる部分だと思う。少女も少年も父親の姿を追いながらも、それぞれ自立していく姿が克明に描かれているというのがこの映画が至宝たらしめている部分ではないだろうか。

贖罪と赦し、魂の浄化。孤独な人々の繋がりが生への渇望へと繋がる。青年の両親も然りで、漁師を続けることが困難になった父親の最後の姿は、息子に自身を重ねながら、当の息子も父親の過去の姿をなぞらえている。青年が青森の実家に帰るという行為も贖罪の巡礼といえる。船を直すのに木材を運ぶ様は十字架を背負ったイエス・キリストのようだった。

少女の父親が売れない作曲家で、楽譜、ハーモニカ、音叉、メトロノームといったものが少女の記憶に強く紐づいている。個人的には劇中の音楽がもっと良ければ、作品がもっと輝いたのでは?と思う反面、少女が吹くハーモニカの旋律とラストで父親が作ったと思われる曲が交差する所は映画の終わりとしては申し分ないかたちだったと思う。

少女の不在に揺れ動く母親の葛藤(探してうろつく青山一丁目の変わらない景色)がもっと深掘りされていたらとも思ってしまうが、足りないくらいの方が良いのかもしれない。

この映画は是枝監督の「万引き家族」にも通じる。是枝監督がこの映画を観たのかは知らないけれど、抱える孤独は通じるものがある。

技術的な話になるけれど、スプリングリバーブ(バネを使った反響音)が所々使われていてアンドレイ・タルコフスキーの「ストーカー」を想起したのだけれど、本作の監督はどうやらタルコフスキーのファンであると知って無関係ではないのかなと思った。上映までの道のりの中でタルコフスキーの死についての記述がある。

映画を観た後に、映画の成り立ちを読むと監督が何を描きたかったのかがよく分かる。

最後の海岸に立ち寄ったときのことだった。その海はどこまでも透明で、ただただ美しかった。「もうこんなきれいな海、めったに来れないかも知れないから一緒に泳ごう!!」

「やだ」

その旅の間中、私の誘いはいつもこんなふうに一語で拒絶され続けてきた。彼女のその冷めた瞳を見つめ、私はいつしか相手が子供であることすら忘れそうなほど憤怒していた。「勝手にしろ!!」そう思ってひとりで泳ぎながら私は自分に腹を立てていた。思いあがりも甚だしかった。子供の心を開いてやろうなんて思っていた自分自身に疲れ果てた。これが現実だ!何が映画だ!何も救われはしない!!

その時だった。いつの間にか水着になった彼女が傍らにきた。

「ねえ、お願いがあるんですけど・・・」「何?」

「網が欲しいんです」

私は驚いた。想像を絶する意思表示だったのである。急いで買ってやった網を手に、彼女はあれほど嫌がっていたことが嘘のように、小魚を追い回して夢中で泳いだ。もはや目の前にいる少女は登校拒否児童でも自閉症児でもない。まぎれもなく元気な子供の姿だったのである。

海岸で暗くなるまではしゃぐ少女の姿を見て、私はひっそりと自足していた。静かに映画「ゴンドラ」の方向を私は見つけた。 ―言葉を越えた何か― その答えは確かな手応えと共に大自然の力を借りてはじめて、私の目の前にあったのだ。

監督はこの作品以降AV業へと転身するものの、AV女優が抱えた孤独感に、「ゴンドラ」の少女と同じものを見出していたという。

この作品で借金を負わなかったらどんな作品を撮っていたのだろう?この映画から感じられたのは、大林宣彦やATG(頓挫したものの配給に手を挙げていた)の影響で、インタビューでも名前が上がっている寺山修司も少なからずあると思う。寺山のような奇抜さはないものの、青森を舞台にした郷愁(監督は東京生まれ)は形は違えど重要な位置を占めている。

資本や名声がこの作品でもし生まれていたら…と考えると次の作品への渇望は生まれるものの、AV作品の成り立ちを聞くと実際にはその延長で作品を作り続けているのも分かる。

撮影に至るまでの話を読むと映画の奥行きが変わってくるので、観た方はこちらも読んでほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?