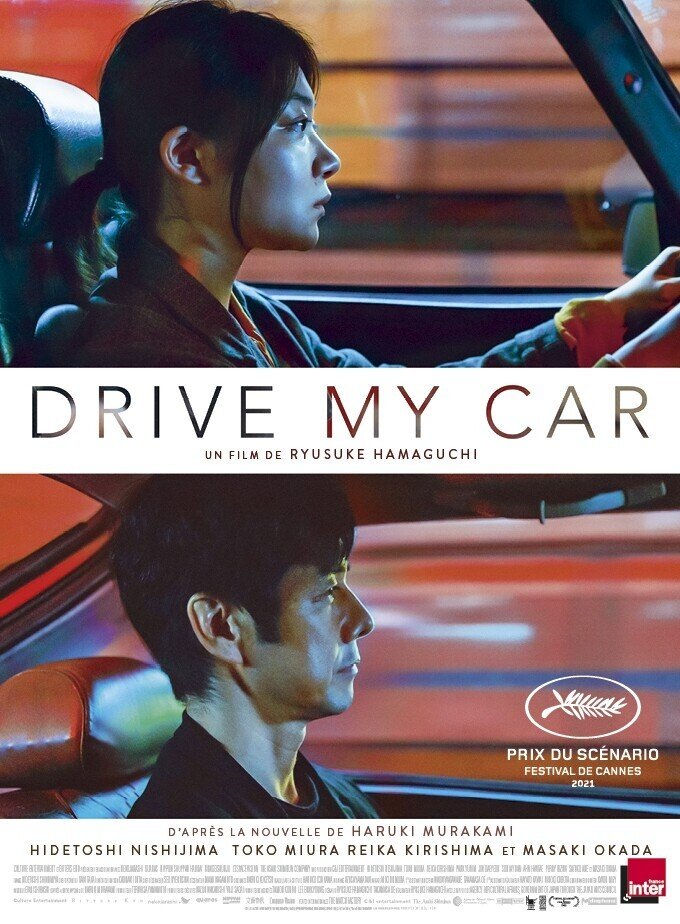

【映画】ドライブ・マイ・カー/濱口竜介

タイトル:ドライブ・マイ・カー 2021年

監督:濱口竜介

愛する人が別の人と肉体関係を持った時どう感じるか。恋仲なのか婚姻後の出来事なのか、それ以前の過去のことなのか、時間は違えど誰しも抱える悩みではあると思う。関係が現在であれ過去の出来事であれ、それを知った時というのは昨日、今日、もしくは一年以上前のかつてあった出来事の直面する。すでに行われた情事に対して沸き起こる感情であって、これから起きる出来事を予期するものとは違う。ましてや別れの後にその出来事がこびりついてしまった時には、どうにも解決できない心のモヤモヤとした部分ばかりが強調される。過去を消し去るためには、新たな経験で上書きするしかない。しかし、上書きした記憶はその出来事の土台に乗っているだけで、かき消されることのない記憶として居残り続ける。時間が経つ事でその記憶が薄れる事もあるかもしれないけれど、多くの場合残り続ける。愛した人が亡くなってしまった場合は、時の流れは止まりそこに何があったのかを知るには、当事者同士で語り合うしかすべはない。生きるということは、亡くなった人々に想いを馳せることでしかない。「ドライブ・マイ・カー」という映画の根底には、そういった想いを遂げられない人々についての物語だった。

本作は村上春樹の短編「ドライブ・マイ・カー」をベースに、同じ短編集に収録された「シェエラザード」と「木野」の話の一部を盛り込ませた映画化された作品である。小説にあった内容をさらに肉付けして、映画化しているのだけれど、「ねじまき鳥クロニクル」で描かれていた妻が知らない男と情事を重ねる話や、猟奇的な一場面を彷彿させたりもする(知らない男のアパートに行くシーン)。三作に通じるのがセックスに纏わる話で、村上作品の多くにセックスの描写が散見される。高槻がなんとなしにセックスするのに対して、男女の関係はセックスじゃなくても関係は築けるという家福の意見と、隠れてセックスを重ねてきた音の対比は、理性とは別の肉体と感情の関係が示されている。セックスは無くとも理性的な関係を築けるという家福の理論と、家福の理解の範疇を超えたセックスだけの関係を積み重ねる音の有様の対比がイントロダクションから描かれている。セックスがコミュニケーションなのか、快楽だけを追い求めているのか、それ以外の何かなのか分かっているようで理解しきれない。家福はそれを分別と切り離すが、その反面音が行なった情事は分別とは別の利己的な自分の中の深い深層へ入り込んでいた事の理由にはなっていない。理性で抑えることと、表現への欲求のアンビバレントな感情が巻き起こす軋轢が家福を悩ませ、彼女の中で一体何が起きていたのかへの探求を呼び起こされる。

濱口作品は特段非日常な世界を描いているわけでもないのだけれど、俳優が導き出す演技の先に異形な感覚が浮かび上がる。車の中で家福と高槻が対話するシーンのある種の異様さは特に印象に残る。そこには居ない妻”音”が憑依したように語り出す高槻の無垢な表情は、彼と音が関係をもった事実を裏付ける出来事でありながらも(音の語りはセックスの後に紡がれる)、純粋に情事とは切り離された過去の共有がイタコの様に放たれていた。

映画序盤に「ゴドーを待ちながら」の舞台が差し込まれている事と、オープニングタイトルまでの家福と音との関係が記されているように、この映画は音という人物の不在が落とした陰を追い求めるふたりの男と、彼らの側にいながら無言の中で自分を取り戻すドライバー渡利の物語になっている(渡利が本を読むシーンがいくつかあるが、映画でははっきりと示されていなかったが、原作では「ワーニャ伯父さん」を読むシーンが差し込まれている。そして無表情ながら出会う出来事の一つ一つに彼女は感化され居場所を見出していった)。音の不在は、肉声で残された舞台の音読テープが流れるたびに彼女の存在を感じさせる。死別しても残る彼女の肉声は、舞台の内容を覚えるためという理由はあれど、彼女の生きた証と共に生きたいとすがる様子でもあったと感じる。

「ドライブ・マイ・カー」「シェエラザード」「木野」という本作の原作に当たる短編は、村上春樹らしい(表現はよろしく無いかもしれないけれど)歯切れの悪い終わり方に結末を見せない余白を与えていた。登場人物が抱えた人生の一部分を切り取ったような短編は彼の一番得意とするものだと思う。レイモンド・カーヴァーの強い影響は、近作でもそのまま色濃く残っている。しかし映画「ドライブ・マイ・カー」は、村上春樹が描かなかったその先の部分まで描いていた。少しばかりベタな印象も否めないものの、家福と高槻、渡利の三者が辿る結末は、余韻に任せないそれぞれの立ち位置を明確に提示している。はっきりとその先を見せながらも、嫌味の無い(若干メロドラマなきらいはあれど)結末はリリカルで力強い印象をもたらしていた。

劇中の主題となる多言語の舞台は、初め奇を衒ったかのように違和感を感じたものの、読み合わせの時に「すべての台詞を覚えなければいけない」という家福の台詞を聞いて印象が変わる。手話を含め多言語でやりとりされる舞台を考えると、言葉を超えた発生や肉体的な動作が互いの役者のコミュニケーションに繋がっていく。あらかじめ台詞を染み込ませて置くことで、語気やフィジカルな対面で言葉に頼り切らない関係性が浮き彫りにする関わり方は、異言語、異文化間を超越した境地を見せつけられた。特にラストでの静まり返った舞台で行われる、手話の持つ力強さは発話ではなく肉体から発せられる言語のラディカルな部分を考えさせられる(手話の持つダイナミックさは映画「トライブ」を観るとよくわかる)。個人的には原作を超えて、導き出した手話の場面と自身の生き方を見出した渡利の姿にこの映画の意義があると感じた。それに加え全体に流れる歪さもこの映画の特異さを感じさせる。(とはいえ村上作品の翻案としてはイ・チャンドンの「バーニング」の方が優っていた。韓国や中国の方が村上作品を描くのが上手いかもしれない。ビー・ガンの「ロング・デイズ・ジャーニー」は村上作品のマジックリアリズムも含め取り入れられていた)。

本作の感想を見ていると、村上春樹作品に内包されているミソジニーについてのコメントが散見された。この部分について語るのはかなり難しい。原作「ドライブ・マイ・カー」でも女性ドライバーの荒さと慎重さについて「それは人前で口にするには不適切な話題であるように思えたからだ」と書かれているように、女性を選り分けることは口にしないものの、内では感じているものがあると吐露している。キャラクター≒作家かもしれないが、物事の見方は作者の考えに属する。しかし、キャラ付けをする上で登場人物が何を考えているのかを組み立てる場合に、ある種非人道的な物事の見立ては必然になるケースはある。ポリコレ以降、デリケートになっているのが非人道的なキャラクターの扱いで、極端に排除しようという動きは各所で見受けられる。排除した結果摩擦の一切ない人間関係ばかりが目立ち、現実離れしてる作品も少なくない。共感性羞恥も含め、触れられたくない部分に対して忖度しすぎてはいないかと危惧することも多い。単純にヘイトや、レイシズム、いじめを肯定するような作品は受け入れたくはないけれど、そういった現実を描こうとする作品も少なからず外に追い出しているようにも感じられる。問題は蚊帳の外に置くのではなく、受け入れながら何が間違っているのかを前提として置くことが重要なのではないだろうか?ある一面をピックアップして排除するのではなく、倫理的に駄目な部分を前段にマッピングすることが、次に繋がる結果をもたらすと思う。男性作家に対してセクシャリティで男性的な視点しか持ち得ない自分が見落としているものは多かれ少なかれあると思う。我々が目指す場所は男女の分断ではなく、多くの出来事に対面した時に生まれる軋轢を乗り越えて、フラットな関係に至ることができるかが課題だと思う。監督が語るように弱さを認める強さが溝を埋めるという問題提起のように思えるから。

最近では星野源のバックバンドに参加している事で知られる石橋英子のサウンドトラックがかなりよかった。主張しすぎず、映画に寄り添う音楽は赤いサーブが走る姿とオーバーラップする。面子はジム・オルークをはじめとする、いつものメンバーが名を連ねている。

監督からの要求は「映像自体はお客さんとの距離を保つものになるから、音楽はお客さんとの距離を近づけるものにしてほしい。」ということだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?