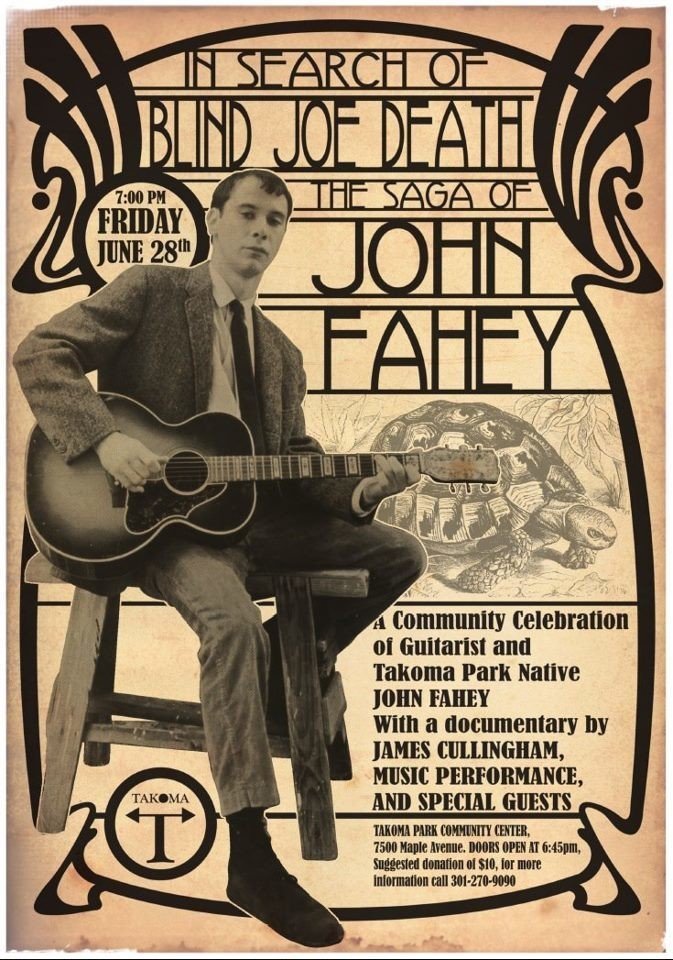

ブラインド・ジョー・デスを探して ジョン・フェイヒーの物語

友人とジョン・フェイヒーの話をしていたら、久しぶりに観たくなり鑑賞。1時間ほどの内容なので、キャリア全体を俯瞰するもので細かい内容は割愛されているものの、彼のパーソナリティが浮かび上がるものに仕上がっている。

幼い頃にタコマへ移住し、カントリーやブルーグラスにふれた事でカントリーフォークのプレイヤーとして、チャーリー・パットンの研究家として、そしてインディーレーベル「タコマ」の創立に関わる事になる。デイヴ・ヴァン・ロンクの自伝でもあったけれど、50年代後半から60年代前半に起こったフォークリバイバルの中で、戦前戦後のブルーズマンに魅入られながら、黒人居住区の家々を訪ね歩いてレコードを買い取ったり、死んだと思われていたミュージシャンをレコーディング現場に戻そうとしたりとこの時代に起こった出来事は、彼だけでなく他のミュージシャンや研究家が進めていた事だったと思う。

ブッカ・ホワイトへ手紙を出すシーンは、デイヴ・ヴァン・ロンクの自伝にあったミシシッピ・ジョン・ハートの話と重なっていく。

ジョン・フェイヒーが独特なのは、デルタブルーズを研究しながらかつてのブルーズマンの表現を体得し、独自の音楽まで昇華した事だと思う。

ドヴォルザークやチャールズ・アイヴズなどクラシックを好み、荒涼としたカントリーブルーズがよりゴシックな表現へと作り上げられた世界観はフォークリバイバルの中でも異質な存在だったと感じられる。

プリミティブと形容されたオープンチューニングのギターから奏でられる倍音豊かな鈴なりの音色と、鬼気迫る演奏シーンはいつ観ても圧倒させられる。

後のノイズへと繋がっていくコラージュアルバムの「レクイア」や、60年代の集大成のような「イエロープリンセス」、サントラ全般を手掛ける筈だったミケランジェロ・アントニオーニの砂丘については、触れられないけれど晩年のノイズに取り組む様子や、ソニックユースのジャケットの絵などはしっかり取り上げられていた。

ジョン・フェイヒーを知った人の多くはジム・オルークの「バッドタイミング」や、彼が関わった「ウームライフ」、ガスター・デル・ソルでのドライ・ボーンズ・イン・ヴァレーのカバーだったのではないかと思う。

2000年前後のアメリカーナ/アメリカンゴシックブームもあって、フェイヒーの関心度が高い時期だった。ドキュメンタリーにはキャレキシコや、フェイヒーも関わっていたハリー・スミスの「アンソロジー・オブ・アメリカン・フォーク・ミュージックVol.4」をリリースしたレヴェナントレーベルも出ている。

80年代は「ギターもまともに弾けなくなっていて…」という証言が入るが、アルバムを聴くとあながちそうでもないのかなと思う。一瞬流れる「レット・ゴー」はバーデン・パウエルの「カント・ヂ・オッサーナ」のカバーで、オリジナルに流れるドロドロとした雰囲気をフェイヒー流にゴシックに仕上げていて、ブラジリアンギターとは少し異なる演奏法ながら本質を掴んだ名演となっている。

ドキュメンタリーの中でフェイヒーは、幼い頃に小児性愛であった父親から性的虐待を受けていたという告白をしている。なんともやるせない気持ちになるが、彼の中にある闇の部分を垣間見る瞬間だったように感じた。晩年の荒れた生活といい、この辺りは少し観ていて辛くなる部分ではある。

中々観る機会の無い映画ではあるけれど、少なくとも彼のギターに魅入られた人は観た方がいい一本なのは間違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?