英語の成績2のアラサー、海外に住む。

「いつかは海外で暮らしたい」

「英語を使って仕事をしたい」

「海外旅行がすき!現地で友人を作りたい」

と話す友達を目標があってすごいなあと尊敬しつつ、自分にはずっと関係のない話だと思っていた。

海外旅行に興味なし。

これからも日本にいて、普通に会社勤めをして暮らしていくのだからと、単語や文法を覚えるのが億劫で、避けられるだけ避けてきた『英語』。

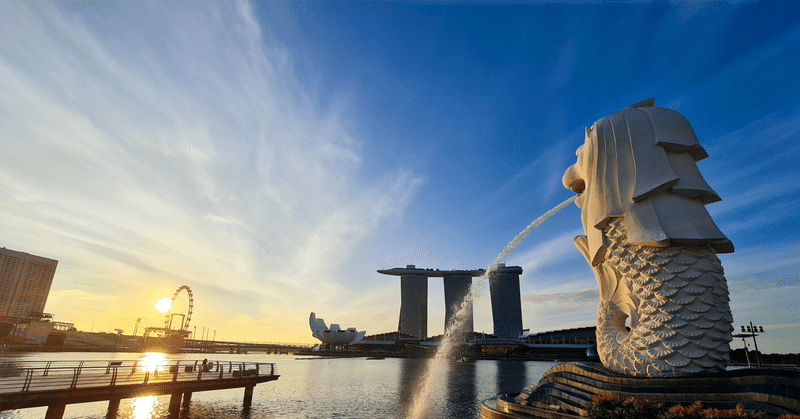

そんな私が家族の仕事の都合で、シンガポールに住むことになったのは1年前。

私の英語の成績は、落第すれすれの『2』である。

不安しかなかった渡航前

はっきり言って、海外に住む楽しみはゼロでした。

私が使える英語と言えば「My name is…」以外は単語1語を発することだけ。

しかもボキャブラリーも貧弱そのもの。

「知っている単語を書け」という問題があったら、おそらくノート1ページにも満たない単語しか書けないでしょうという程度です。

ひどい…。あまりにもひどすぎる…。

この状況でどうやって楽しめというのか?

鬱でしかない。

そして、こんな切羽詰まった状態なのに、よし今からがんばってちょっとでも英語を覚えるぞ!とならないのが私という人間の良くないところでもあります。

『得意技:なまける』をいかんなく発揮し、見事になんの勉強もしないまま渡航することになりました。

今にして思うと無謀すぎる。

こういうのを蛮勇っていうんでしょうね。

そんな状態で、渡航後に生きていけるのか?

結論から言うと「生きていく」ことはできます。

現に1年経っても何とか生きている人がここにいます。

ただ、これには大きく2つの理由があるかなと思ったので、以下にまとめてみました。

①移住先が多民族・多言語かつ、移民が多い国であったこと

シンガポールは、英語・中国語・マレー語・タミル語の4か国語が公用語です。

メインで使われているのは英語と中国語で、若い世代はどちらも話せるけれど、ローカルのおじさん・おばさん世代(50歳オーバーくらい)は、「英語しか話せない」「中国語しか話せない」という人も多いそうです。

それに加えて、各国からの移住者が多いこともあってか、比較的『話せない人』に対して寛容だなと感じます。

こちらがあたふたしていると、「あぁ、この人話せないのね」と察してくれて、違う単語に言い換えてくれたり、ジェスチャーを加えてくれたり。

なんとか生きていく最低限のコミュニケーションは取れるなぁというのが、私のシンガポールに対する感想です。

おそらく1民族1言語の国家だったら、その国の言葉を話せるのが当たり前で、こうもいかなかったのではないかなと感じています。

②日常のルーティンワークに必要な単語は限られている

まず、私は外国企業で働いていないため、ビジネス上のコミュニケーションが不要です。

そのうえで、毎日することといえば、スーパーでの買い物や、カフェ・レストランでの注文くらいのもの。

これは渡航してはじめてわかったのですが、日常生活を送るための買い物などに必要な会話というのは本当に限られています。

ちょっと想像してほしいのですが、コンビニで買い物をするときにどれだけ言葉を発しているのかというと…

店員さん:「レジ袋いりますか?」

わたし:「はい / いいえ」

店員さん:「ポイントカードはありますか?」

わたし:「はい / いいえ」

店員さん:「お会計は○○円です。お支払いは?」

わたし:「現金 / カード / 電子決済で」

くらいなものです。

つまり「Yes」「No」「Cash / Creditcard」など、4単語くらいでなんとかなっている…

この事実に気が付いたときに『食べ物すら買えずに死ぬ、ということはないな…』と思いました。

そりゃそうだよな、カオナシみたいに「あ…あ…」ってコミュ障発揮していても生きていけるもんな…

そして、なんだかんだ義務教育の英語って馬鹿にできなくて、多少はみんな素養があり、何かしらの単語は聞き取れるのでそこから内容を想像できたりします。

ありがとう、義務教育に英語を入れてくれた人。

あと、野菜の名前、魚の名前、肉の部位などの英単語は教科書や単語帳にはのってないものの方が多いので、スーパーで見かけた野菜を検索してレパートリーを増やしていけばOK。

生きていくだけ、なら英語力なくてもどうにかなります。(なりました)

じゃあ、言葉って何のためにあるのか?

シンガポールに暮らして一か月ほどで、「スーパーでの買い物やカフェでの注文はなんとかなる」ことを実感できて、安心した一方で、躓きもありました。

例えば、

美味しい!と感じた食事にふだんは使わない香辛料の香りがするとき。

これってなんの調味料を使っているんだろうと思っても、うまく聞けない。

珍しい鳥や植物を見かけたときに、名前を聞いても聞き取れない。

シンガポールの建築や美術に興味や仮説を持っても、それについて掘り下げることができない。

大好きな美術館に行っても、説明文がすらすら読めない。

もちろん「人と会話する」ということも言葉の重要な役割なのですが、私自身は「自分が好きだと思ったものをより深く知りたい」「自分の想像した仮説が合っているか確かめたい」といった願望を強く持っていて、それを確かめる手段として言葉を使っていた、ということを改めて知ることになりました。

夫と同じことをして、同じ場所に行っても、「あれはなに?どうなっているの?これはどうしてこうなの?」と不思議がることが私の方が多く、夫から

「いろんなことに目を向けて、自分の中でたくさんの感想を持ってるんだね~」と言われて、はじめてそのことに気が付いたのです。

そしてその派生で、同じものを見たときに、人がどう感じているのかを知りたいという欲求も持っていることを知りました。

これまでは、気になったら誰かに気軽に聞いていたので、自分自身の持っている欲を理解していなかったのかもしれません。

言語の壁にぶつかったことで、自分の中の形になっていなかった願望や言葉をなんのために使っていたのかを知るきっかけになったように思います。

英語圏に住めば、英語が話せるようになるのか?

その答えは、これまで書いてきたことを踏まえて、はっきりと「NO」だといえるでしょう。

生きていく、だけであれば必要な単語は限られているからです。

毎日英語を聞いていれば、だんだん単語を覚えていくのではないか?という問いに対しても「さっきカフェできいた音楽の歌詞にわからない言葉が入っていたとして、覚えているか?」という状況を考えてもらえたらおのずと答えはわかるのではないでしょうか。

大体、調べる前に忘れるんですね。残念なことに。

でもそこに自分の願望が絡んでくると、変化があると感じています。

今生活している国について、もっと知りたいと思って初めて「わたしには英語が必要だな」と実感することができたのです。(遅いけど…)

そして、その願望を満たすために、必要な単語を調べてみることで、本当にナマケモノのようなペースですが、少しずつ話せる単語が増えてきました。

そして今、私にはオーストラリア人の友人がいます。

彼女は少しだけ日本語を話すことができ、辛抱強く、片言の英語でも会話しようとトライをしてくれる人です。

彼女の生き方や考え方をもっと知りたい、近況報告や最近感じたことをシェアしたいという気持ちから、そのトピックスに合った単語を一生懸命調べているのが一番身になっていると感じます。

「生きる」だけでなく、おかれた環境で自分らしく「生活する」こと。

そのためのツールとして、言葉を学ぶ。

今わたしは、中学校の英単語・英文法から学びなおしをしています。

でも来る前の「なんでやらないといけないんだろう…」と感じていた時よりずっと前向きな気持ちです。

先は長いけど、英語の成績2から3.5くらいまでがんばりたいなと思いながら、今日も単語帳を開いています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?