大宮に撫子、朝顔宮、召人中納言君、若紫、女房達、女童あてき、左大臣 なんちゃって図像学『葵』(10)⑯118

・ 大宮のこと

下草が枯れている中に、龍胆、撫子などが咲いています。

頭中将が帰った後に、そんな花々を折らせて、若君の乳母の宰相の君に持たせて大宮にお贈りします。

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌷🌷🌷『大宮に籬の撫子を送る』の場の目印の札を並べてみた ▼

……………………………………………………………………………………………

源氏19歳の4月、

若宮を連れての藤壺宮の還御の時に、公の距離以上に近付けない生殺しが辛過ぎて二条院に帰った源氏の目の前に華やかに撫子が咲いています。

それを折らせて、藤壺宮についている王命婦に届けさせます。

「よそへつつ 見るに 心はなぐさまで 露けさまさる 撫子の花

花に咲かなむと 思ひたまへしも かひなき世にはべりければ」

返しというのでもなく藤壺宮のすさび書きを王命婦は源氏に届けさせます。

「袖濡るる 露のゆかりと 思ふにも なほ疎まれぬ 大和撫子」

https://note.com/modern_lilac381/n/na1f689783e0f

夏4月、藤壺宮に撫子の花と文を持たせる場面と、

冬10月、葵上の忌明けに大宮に撫子の花と文を持たせる場面との区別点は、

撫子の他に庭に咲くのが夏草か秋草(竜胆、薄、女郎花、萩その他)か、ということになるでしょうか。

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

「草も枯れた籬に残る撫子を、秋の残した形見と思っております。故人の撫で愛した若君を故人の遺した形見と思っております

(📖 草枯れの まがきに残る 撫子を 別れし秋の かたみとぞ見る)」

「忘れ形見の若君の花の色が故人に劣らぬお慰めになればよろしいのですが

(📖 にほひ劣りてや御覧ぜらるらむ)」

と添えます。

無心な若君の笑顔は確かに花のように可愛らしくて、大宮は、風が吹くにつけてさえ、木の葉よりも脆く落ちる涙を止めることができません。「今になっても、荒れた垣根に生う親もない撫子を見ると袖が濡れます

(📖 今も見て なかなか袖を 朽たすかな 垣ほ荒れにし 大和撫子)」

・ 朝顔宮のこと

大宮との仄かな遣り取りでは、やるせなさを拭うこともできぬままに、朝顔宮に文を送ります。

……………………………………………………………………………………………

📌 朝顔宮

【帚木の巻】

紀伊守邸で、源氏が姫君に朝顔の花を差し上げたという噂話を女房達がしているのを、源氏が盗み聴きます。

【葵の巻】

車争いの噂を聞いて、御息所のような惨めな境遇に陥らないように、決して源氏になびくまいと決意を新たにします。

ずっと文を欠かさない源氏の誠実さに迷うところもあります。

……………………………………………………………………………………………

もう暗くなっていましたが、人の心の機微を知る人だから、こんな時の辛さをわかってくれるだろうと思ったのです。

心ある者同士としての遣り取りが、思い出したようにぽつりぽつりとずっと続いているので、女房も気にせず、源氏の文を宮にお見せします。

たった今の時雨の空のような薄墨色の紙に、

「とりわけて今日の夕暮れは、袖が涙で濡れます。今迄にも物思いする秋は多く経験してきたのですが。

(わきてこの暮こそ袖は 露けけれ もの思ふ秋は あまた経ぬれど)」

「いつも時雨の頃は」

とあります。

人も聞こえ みづからも思されければ

格別な心遣いで書かれたと見える筆跡で、「知らぬふりをなさってよい時でもございませんし」と女房達も言い、宮もそうお思いなので、

「大内山を 思ひやりきこえながら えやは」

「秋霧に 立ちおくれぬと 聞きしより しぐるる空も いかがとぞ思ふ」

とだけ、墨跡も仄かな心憎い文を返します。

御喪のお籠りと伺って失礼しておりました、深いお悲しみを拝察しておりますと。

何事も知ってしまえば知る前の期待を下回ってしまうのが世の常ですが、だからこそなのか、なかなか口説き落とせない冷たい人にこそ、心を惹かれ続けるのが源氏の性質です。

「ベタベタ慕い寄っては来ずに、時宜を得た行き届いた消息は欠かさない、こんな人こそが互いに風流を交わすべき人である」と源氏は改めて思います。

・ 紫の姫君のこと

「由緒あり気に風雅で名高いような人には、余計な欠点も出て来る」

「西の対の若紫の姫君はそんな風には育てまい」と思います。

「さぞ寂しがっていることだろう」といつも心にあって忘れることはないのですが、母親のいない子供を家に置いているような感じがしています。

会わないでいると気掛かりではありますが、女の嫉妬の心配をするのとは違って気楽だと思っています。

・ 召人 中納言の君のこと

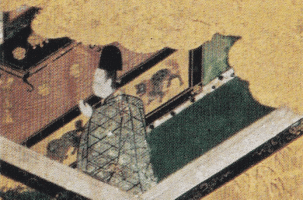

すっかり日が暮れた頃、灯りを近くに置かせて、話相手になるような女房達だけを呼んで、しめやかに話させます。

その中の中納言の君という女房は、葵上の女房でありながら、もう何年も、源氏の情けを受ける召人でもありました。

この悲嘆の日々の間、源氏が誘うことはなく、中納言の君は、主人であった人の夫である源氏を、「情にも礼にも篤い方」と、亡き主人の為に嬉しくも、自分の為に寂しくも思っています。

・ 女房達のこと

男女関係のない女房達とも皆で近しく話をします。

「ここのところ、奥様がいらした頃よりは遠慮もなくなって、皆との距離が近付いたような気がしていたから、見なれ見なれて、離れるのも名残り惜しいことだ」

「奥様のこともそうだが、人の世の愛別離苦のことを思いめぐらすと、辛くてたまらないことが多いものだ」

と源氏が言うと、皆がひどく泣きます。

「奥様のことは申しても詮無き事で、ただただ悲しいばかりでございますが」「殿様がこちらのお邸からすっかりお引上げになることを思いますと…」と、最後には言葉にならなくなります。

源氏は可哀想になって、

「すっかり引き上げると言うが、それはどうかな」「随分薄情者と思われているようだ」「気長に見てくれる人がいれば私の真実を知ってくれようが、命は儚いものだから、私の命だってどうなることか」

などと言います。

そうして灯火を眺める目が涙で濡れているのも素晴らしく美しくて、

女房達の胸の痛みはいやまさります。

・ 女童のこと

故人が特別可愛がっていた女童には親もなくとても心細げに見えるのを源氏は哀れに思います。

「あてきは、もう私しか頼る者がいないのだね」

と言うと、声を上げて泣きます。

ほどなき衵 人よりは黒う染めて 黒き汗衫 萱草の袴など着たるも をかしき姿なり

小さい衵を誰よりも黒く染めて、黒い汗衫、萱草色の袴などを着ているのが可愛らしく見えます。

・ 女房達の不安

「故人を忘れないでいてくれる人は、退屈でも我慢して、このまま若君にお仕えしてくださいな」

「皆がいなくなって、奥様の御生前の名残りがなくなってしまったら、いよいよ私もこの邸との繋がりをなくしてしまうよ」

源氏は、これからもずっと今まで通りに仕えていてほしいと言います。

女房達は、「さあ、どうなることか」「これまでだって間遠でいらしたのだから、ますます途切れがちにおなりだろう」などと思って、心細くなるばかりです。

・ 左大臣のこと

左大臣は女房達の身分や関係に応じて、ちょっとした玩具めいたものから、本当の御形見になるようなものまで、大袈裟にならないような気遣いをしながら、皆に配らせるのでした。

まことに かの御形見なるべきものなど わざとならぬさまに 取りなしつつ 皆配らせたまひけり

📌 今も見て なかなか袖を 朽たすかな(大宮の返歌)

📖 今も見て なかなか袖を 朽たすかな 垣ほ荒れにし 大和撫子(大宮の返歌)

※引歌

📖 あな恋し 今も見てしが 山がつの 垣ほに咲ける 大和撫子(古今集)

ああ恋しいなあ。今目の前の賤しい山里の家の垣根に咲いている大和撫子のように愛しいあの子に。

📌 ヤマトナデシコ

📌 いつも時雨の頃は(朝顔宮への歌の後書き)

神無月 いつも時雨は 降りしかど かく袖くたす 折はなかりき

📌 大内山(朝顔宮からの歌の詞書)

📖 大内山を 思ひやりきこえながら えやは

※大内山は御室山の別称。麓に仁和寺がある。大内とは禁中・内裏のことであるが、宇多法皇の御所とされたことから、御室山を大内山とも呼ぶ。

宇多法皇が籠られたことから、朝顔宮は、大内山を思い遣る、すなわち、源氏の勤行三昧の御生活のことを伺っておりますと。

📌 召人 中納言の君

中納言の君とは、中納言の娘か姉妹かというような呼称と思われます。

源氏は、『葵の巻』の冒頭、御代替わりの時に、藤壺女院の春宮の後見を、大将として、桐壺院から命じられています。

超超エリートの源氏と比べることは難しいのでしょうが、位階で言えば中納言と大将は並んでいます。

中納言の近い縁者でありながら、召人という主従関係のある愛人のような立場にしかなれないこの人の悲哀が思われます。

貴人の恋の相手は、貧しかろうとも、主人を持たない『女君』である必要があるようです。

常陸宮の姫君である高貴な末摘花を、意地悪な叔母が娘の女房にしようと企んだり、

宇治八宮の私生児浮舟を、手を付けた匂宮が姉の女房にして責任のない召人として囲い込もうと企んだりしますが、

この人達は女房に身を落とすことはなく、『女君』であり続け、貴人の恋愛対象であり続けます。

一方、『蜻蛉の巻』で、蜻蛉式部卿宮の姫君は父宮亡き後、継母が実兄に下げ渡そうとするのを、明石中宮の配慮で、女一宮の、イギリスで言うレディズ・コンパニオン的な出仕をして逃れます。出自が貴いので『宮の君』と呼ばれ、唐衣は着けないが、裳を着けているという境遇がお気の毒だと言われています。匂宮には普通に狙われ、薫には蔑まれます。

📌 見なれ見なれて(源氏が、女房達と親しんだから別れるのが惜しくなると引用する)

みなれ木の みなれそなれて 離れなば 恋しからじや 恋しからむや

※みなれぎ(水馴れ木)水に浸った木

※そなれぎ(磯馴れ木)潮風で傾いて生えている木

眞斗通つぐ美

📌 まとめ

・ 大宮に籬の撫子を贈る

https://x.com/Tokonatsu54/status/1711342765697876449?s=20

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?