神田川の秘密25 中野・成願寺のドラマを聞いて思ったこと、それは・・

二十五の4 寺のお話を聞く 中野・成願寺

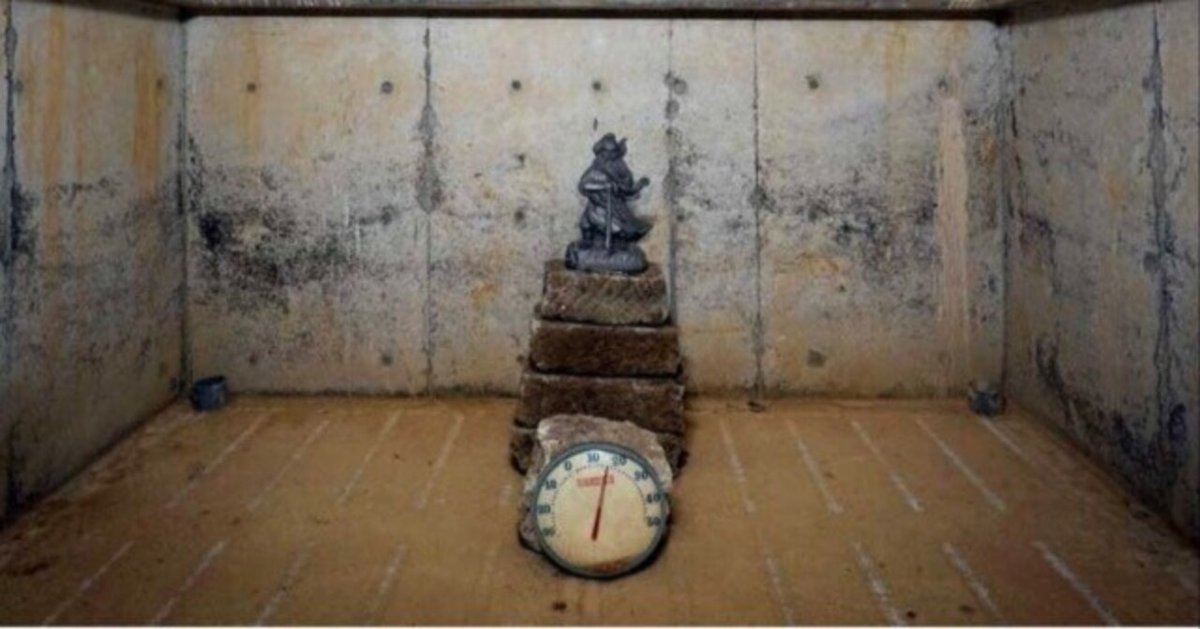

寺の始まりのこと、鈴木九郎のこと、「無用の用」の言葉の意味、地下壕の話、戦災からの復興、特に先代住職の八面六臂の活動のことなどゆっくりとお話を聞くことができた。堂宇の全てが戦後に建てられたもので、そのほとんどが先代さんの時代に建立されたとのことだった。

高く聳えている境内の木々も戦後間もなく植樹したものだと聞かされた。

檀家が1300軒あるそうだから、半端な寺院ではない。葬儀、墓参り、行事だけでも大変な営業(宗教)活動だろう。待ち時間に見た人の出入りの多さも成願寺の規模にふさわしいものだったのだ。

檀家に葬儀が1件あると、お布施、戒名料に始まる葬式前後の収入、49日、1周忌、3回忌と続き、檀家さんによっては石塔を新しくする人もいる。檀家総数1300戸だと、日本の死亡率(1000人に対し11人、1年に全国で138万人が死亡する)から見ると成願寺の平均葬儀数は年間で15件ほどになる。毎月少なくとも1回の葬儀がある勘定だ。

ごめんなさい

春秋のお彼岸、お盆と年末年始の行事、お施餓鬼、花祭りと年間行事をこなしていくと寺は実に忙しい。成願寺はさらに座禅会(毎週1回)、1泊座禅会(年1回)、観音奉賛会、写仏の会、仏像彫刻教室、沖縄空手教室と行事に熱心だから忙しさもかなりのものになる。最近のお寺の住職は基本的に妻帯し、子供が跡を継ぐケースが多い。寺の仕事は、本来の宗教活動に加え、一家の生業となっている。駐車場を経営したり、保育園・幼稚園を運営しているお寺もある。成願寺も「中野たから幼稚園」を経営していて、園児は150人と若い僧が言っていた。

もちろん、寺は修行の場であり、仏道流布の拠点である。檀家や近隣住民の心の拠り所であったり、墓を持つ親類縁者のコミュニケーションの場であったりする。数は少ないかもしれないが、求道者のための道場でもある。しかし、資本主義の現代社会では寺にも経済がある。地方の寺が人口の激減とともに経営を失い、廃寺となっているケースが目立ってきているが、都会の寺は様子が違っていて当たり前なのだ。宗務庁が税金の申告指導をしている宗派も少なくない。

南無釈迦牟尼仏。南無阿弥陀仏。摩訶般若波羅蜜詑・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?