【お受験】点図形 ああ点図形 点図形【小学校受験】

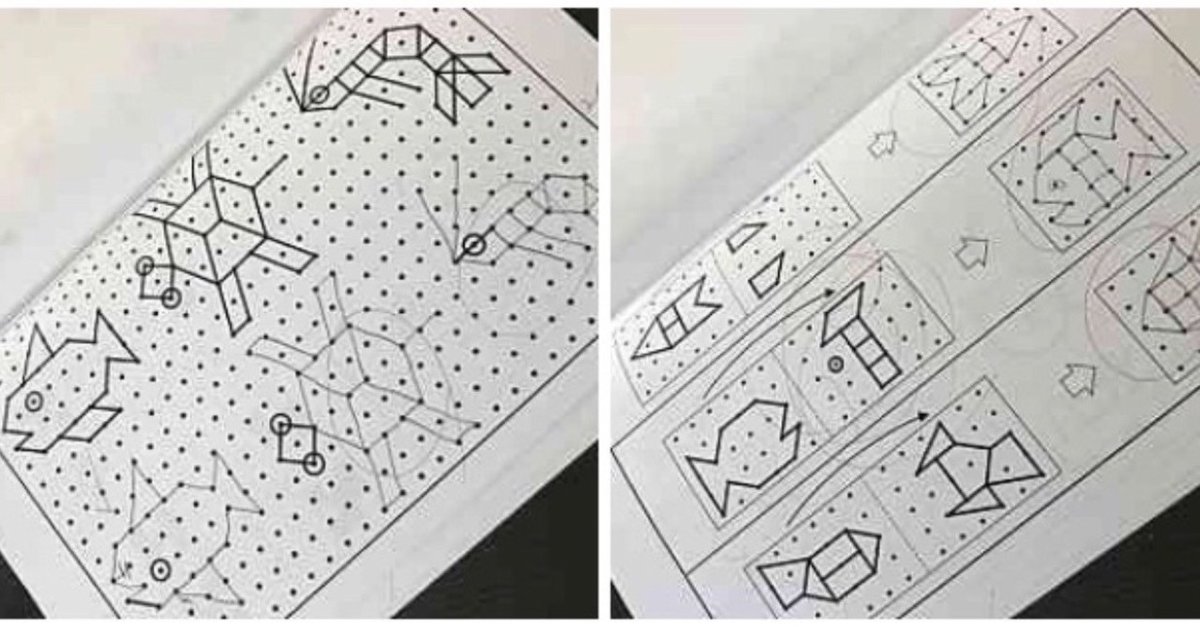

こういうやつです。

お受験開始当初、点図形という単元がある事を知った時は、

「へー、なんか簡単そう。お受験って意外と楽なのかも。これやる意味あるのかなぁ。」と思いました。

今にして思えばなんと!なんと不遜だったことか!

やがて重ねたりひっくり返したりもします。とにかくまずはまっすぐ素早く線を引こう。

息子は3歳からZ会をやっていたので、まぁそんなに困らないかなと完全に舐めていたのですが、お受験のレベルは違いました。

細かいドット方眼に細かい模様の絵を書き写していったりします。

問題の図形を単に模写するだけでなく、線対称、点対称に回転させたり、複数の図形を重ねて描いたりもします。

しかも制限時間が短い!基本的には10秒、難問でも20秒で描きます。で、見直し。

30歳の人が描くんじゃないんです。5歳の人が描くんです。

…ぃやぁ、ほんとに。出来るまで大変なんですよ。(本人も親もな!)

大変ですけど、最終的にそこに持っていかないと合格が危うくなります。

だってみんなやってるから。やれば出来る筈のものだから。出来ないってことは、努力しなかったとみなされてもしょうがないんです。

(後日言及しますが、お子さんによっては、捨てるしかない単元もあったりします。空間認識能力とかはどう頑張っても努力じゃカバーしきれないらしい。)

クリアするための行動

おーい悟空、もうちょっと重いオモリに変えてみるか

みたいなね。

本来ならば、簡単なものから徐々に難しいものに挑戦していく…、というのが子どもにとって(親にとっても!)無理が無い進め方なんだろうと思います。そんなことはわかってます。

しかし!うちはとにかく時間が無い!

なので、

〈EASY〉→〈HARD〉→〈NORMAL〉→〈SUPER HARD〉→〈EASY〉→〈HARD〉→…

というような感じで、波打つように、筋トレのメニューのように、わざと強弱をつけてやりました。

当然ながら、HARD問題がいきなり出来たりしません。

出来るような天才児は、ホームスクーリングでもして(日本じゃ無理か)飛び級で大学行ったらいいと思います。

うちは家族全員凡人なので、それなりにがんばります。

息子は、出来ないと悔しくてワンワン泣きます。

しかし。ここで、私たち親夫婦は

「うんうん、これは難しいから、まだ出来なくて良いよ」

なんて、口が裂けても言いません。

「え、でもこれ出来ると◯◯小学校いけるんですけどねぇ」

とか言って応援します。

さすがに、HARD問題は実況解説付きでやって見せたりしました。

「さー、どこから手をつけたら良いんだろう?お、左上の1…2…3マス目から、4…5…6マス目まで!線が引かれてるんだな。じゃあまずこれを引くでしょ…あれ、でも…」とか。饒舌になってきて、古舘伊知郎風になったりします。まさに音速の貴公子!的な。

そして、出来るだけ、子どもが引っかかりそうなところで引っかかった振りをして、それをどうクリアしたら良いかを相談して一緒に考えたりしながら、

「難しい問題でも、根気よくやりきる。」

「引っかかっても、そこでフリーズしなければいつかは出来る」

という経験をさせました。

うちの場合は、HARDを挟んだことにより、

悟空の修行のように、重りを外したときの動きが速くなりましたし、HARD問題への耐性ができました。

ただ、必ずしもどのお子さんでも上手くいくやり方だとは全く思えないので、保護者の目でお子さんのタイプをよく見極めながら取り組んでください。

やった問題集

で、点図形は思考系じゃなくて作業系の問題なので、本人の技量も必要です。

なので、基礎トレ期の冬から春にかけては、ほぼ毎日最低3枚くらいは点図形のペーパーをやりました。

こういうデイリーでやる分は、難易度は自力で出来るレベルにして、丁寧さと手順と、可能であればスピードアップを大事に繰り返し。

教材は、お教室のペーパーの他に、こぐま会と理英会の点図形系をやりました。他の問題集は過去問の傾向と違ったり、挿し絵とかお題の絵のセンスが昭和30年代の香りだったりで、なんか気持ち悪くて気分が乗らず。。

どの問題集をやれば受かる、落ちるなんてないと思います。なんでもいいんだと思います。ちゃんとやるのが大事。

基礎トレ期とサナギ期は、同じ点図形の問題集を2冊ずつくらいやりました。

ただ、あまりにくだらない繰り返しはしませんでした。

だって、うちにそんな時間は無い!

点図形の応用系(回転、重ね)は、逆にあまり問題数は解かずに、良問を厳選して解きました。

点図形の意味や意義

毎日、シーンとした部屋で、シュッシュッと点図形に勤しむ息子を見てて、

これなんかに似てるなー、……あ!豊島岡の運針( https://www.toshimagaoka.ed.jp/life/day/ )ってきっとこんな感じだろうな!

と思いました。出身者の話を聞く限りの想像だけど、多分そう。

出題者がどう考えていらっしゃるかはわからないですが、これの修錬をすることが、少なくとも、ざわつく5歳児の気を鎮め、集中力や巧緻性を高めたりするのには良いのかもしれないです。

あと、以前の記事にも書きましたが、この点図形を描く作業から発展して、3Dを2Dに表現したり、2Dに描かれた絵を見て脳内で3Dにレンダリング(って言わないか)する事が段々と出来るようになるのだそうな。

ちょっと無意味に思えても、ちゃんと意味があるんですな。

※今回説明を端折った、問題の絵を上下もしくは左右で線対称に描かせる点図形については、また後日別の記事で書きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?