パタンメイキングの勉強方法・・・私の場合

こんにちは!

随分と更新に間が空いてしまいました。

それも、自己紹介と衿の続きがまだ、、、

何かと仕事や、テキスト作成に追われる日々が、、、すみません言い訳です💦

そんな中で、少しでもお役に立てればと先にお伝えしたい事が出てきましたので更新にいたりました。

それは「パタンメイキングの勉強方法」です。

以前から

「坂元さんはどうやってパターンを勉強したんですか?」

「いつからパターンが引けるようになったんですか?」

とよく尋ねられました。

正直なところ「スポ根の様な努力」や「特別な教育」は受けていません。

そんな私ですが、先程のように尋ねらられる事が少なくなかったことから、参考になればと思い、どの様にしてきたか、何を考えてきたかを書き記します。

よろしければ、最後までお付き合いください。

★お知らせ★

いつもStudio di Feliceの「note」をご覧くださりありがとうございます。

お陰様で総閲覧が13.000ビューに迫る勢いです。

Studio di Feliceを立ち上げて4年目に入り、レッスンご予約も増え少しずつ私の発信が皆様へ届く事が多くなって来たように感じています。

そして、2024年度「弥生会6・7月度例会」の講師としてお招き頂き、7月度のテーマでもあります「ボトム・パンツ」でお話しを致しますベースとなるStudio di Feliceオリジナルテキスト再販受付を6月25日(火)〜7月16日(火)までStudio di Feliceホームページ専用フォームで受付をしています。

テキスト受付期間中は公式LINEより「テキストサンプル希望」とお寄せ頂きましたら、表紙〜7ページまでをお送りしています。

パンツパターンに対する

「苦手意識をなくしたい!」

もっとパターンを楽しみたい!方は是非お申し込みをご検討下さい。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

1.パタンメイキングを何処で習ったか。

私は、自己紹介でも書きましたが、高校を中退して、通信制高校と専門学校のダブルスクールでした。

皆さんと同じく、パターンは専門学校で学びました。あとは、社会人としてキャリアを積んだのちにイタリアの「セコリ式パターン」を学びました。

学生の頃は、デザイナー志望だったのでパターンは一人では引けずに、授業のノートを見ないと引けませんでした。

正確には「ノートを見ても引けませんでした⤵︎」その「引けない」をもっと正確に表現すると「イメージ通りにパターンが引けない」です。

デザイナー志望とは言え、自分のデザインのパターンが引けないというのは致命的ですよね。その頃は「パタンナー」という職種を知らなかったので、デザイナーが全てパターンを引くと思い込んでいましたが、熱の入れようとしたら

1.デザイン

2.イラスト(デザイン画)

3.縫製(作るのが好きだったもので)

で、肝心なパターンが優先順位としたら1番最後でした。おまけに、この学校で出逢った恩師からは後に「貴方は今まで数千人生徒を送り出してきたけれど、冗談抜きにビリ」とまで言われていました。

しかし、そんな私でも学校で習ったパターンなのに、自分のデザインに習った数字を当てはめて引いているのになんだか「変?」「イメージと違う!」疑問はありました。

2.パターンの勉強らしきことの始まり

私がデザイナーとして就職し、プロのパタンナーが引いて出来上がってきたものがイメージと違い、イメージ通りのものを上げてもらうにはと考えた末「デザイナーに必要なパターンを勉強しよう」と僅か1年で会社を辞めて、その後、一年間アルバイトでお金を貯め、改めて専門学校に入り直しました(最初に入ったのはデザイン系のファッションデザイン科でした)

その一年間は、アルバイトが終わるとほぼ毎日図書館に寄って片っ端から洋裁、縫製コーナーの本を借りては読み漁っていました。

内容は忘れてしまいましたが、職業訓練用のミシンの構造やメンテナンスの本も読んでいました。

そして、学校のノートを引っ張り出してきて

習った製図の数字を変えたらどうなるだろう?って事を思いつき、テーラーカラーの他の条件を一定にして「倒し・寝かし」を1mmずつ増減する検証や、衿返り止まりだけを変更したりして「何が変わるんだろう?」「何処と関係してるんだろう?」と検証を始めましたが「1mm」では余りにも変化が少な過ぎて、途中で「5mm」で検証をやり直す失敗もしました。

この検証学んだことは

「デザインが変わると変えなきゃいけない所、変えなきゃならない寸法」

等の存在があると言うことでした。

もちろん学校では先生が「倒し・寝かし」の説明はしてくださったたと思うのですが、、、

学校で学ぶ事は、限られた条件、期間内でいろはの「い」の部分であり、数字等はその時のテキスト等の条件に合うものであり、応用部分は自分で積極的に試して行く事になると思います。 ですから、何式であれ、新卒で社会に出ると、いきなり「応用の嵐」に合うことになるので、決して「使えない」のではなく「まだ、使いこなせていない」ということになろうかと思います。

丁度、車の運転免許を手にしてもいきなり公道で車を乗りこなせないのに似ていると思います。

この検証でパターンに対して初めて「面白い!」という感情を持った事を今でも鮮明に覚えています。そして、バストダーツを「ギャザー」のデザインに組み込むと言う検証で初めてデザインと出来上がりのイメージが一致して、モヤモヤとした何処に向かっているのか分からない霧の中を歩いていた感覚から「スッ」と霧が晴れた様な感覚でした。

そのデザインがこんな感じ!今となっては、どうって事ないパターンですが、当時の私にとって大きな一歩でした。

後に少しアレンジして胸元にギャザーを入れたカットソーを母に作った所、とても気に入ってずっと大切に箪笥にしまってたな、、、

3.パターンの研究のスタート

アルバイトで入学金とかを貯めて、改めて入学した専門学校では入学当初よりパターンを引く手順はもちろんですが、指示される数字やポイントが何故そう導き出されたのかを自分なりに検証を繰り返し、どうしても分からなければ先生に相談に行っていました。

本当に、毎日、四六時中パターンのことで頭が一杯というか「夢中」でした。

側から見ると「勉強熱心」と見られていたようですが、私の感覚からすると、きっとゲームに夢中になっているのと変わらない感じだったと思います。

それも「楽しい!」「解らない事が楽しい」まるで「知恵の輪」を外すパズルのような面白さです。

その感覚は今でも有ります。

そして、具体的にどんな研究を始めたかと言うと、例えば

「何故バストダーツが必要なのか?」

「バストダーツ量で何が変わるのか?」

「袖山はアームホール寸法の1/3を目安にするのは何故なのか?」

「前後天巾バランスは?」、、、

等、初学の頃に何の疑問にも思わなかった、言われたまま習慣的に鵜呑みにしてきた事を一つずつ検証をしていきました。

これは、デザイナーを志すもパタンナーとして入社した頃から加速していきました。なぜなら、そこで初めて「袖を振る」と言う事を見た事がきっかけでした。

詳しくは別の機会に話しますが、過去の2つの専門学校でもそんな事を見たことも、聞いたこともないのに「袖を振るって???」

※現在私の見解では袖は振らず、設計で振って見える、または、腕に沿わせる方

法を取っています。

この答えというか、今の考えに至るには、人の身体を観察する事から始まりました。

この人の身体を観察すると言う事から

1.人の身体バランス

2.身体の可動方向と可動量

3.姿勢

を注意して見るようになり、色々なヒントが見えてきました。そして、二つ目の専門学校では「故 伊東茂平」氏の内弟子「故 中村多美世」先生から

「人の身体を台型と捉えなさい」との教えの答えが学校を卒業して暫くしてからようやく理解できました。

この中村多美世先生と、一つ目の専門学校で「貴方は1番出来が悪かった」と言われた先生。このお二人の先生が私にとっての恩師であり、このタイミングでお会いしなければ、きっと私は今の仕事を続けれていなかったように思います。

この「人の身体を台型と捉えなさい」と言うのは私自身まだ上手く人に伝える事が出来ないのですが、理解できた瞬間に「これほど解り易い表現は無い!」と感じています。ですから、早く上手く伝えられるようになればと思いますが、これを言葉にするのが中々難しいのです、、、

4.思考的なプロセス

洋服は人が着る前提であるものは、パタンメイキングと同時に人の観察がとても重要な要素と考えています。

例えば腕の動く方向、支点が何処なのか?運動量は何処に入るのかは個人差は有りますが、その個人差はどこから生まれるのかも人を観察する所から始まります。

そうして「人を側面から見る」と言うことにたどり着きました。

これは、私がレッスンや、洋裁学校の授業、知人や後輩達にも重要なポイント、そして、ヒントになりますと詳しくお伝えしています。

また、一昨年より「パーソナルトレーナーNSCA-CPT」の資格を取ろうと通っていたパーソナルトレーナー養成スクールで解剖学を学びました。

この「解剖学」をいつか学びたいと思っていた所、パタンメイキングとトレーナーの勉強の一石二鳥で学べたのも大きな収穫でした。

※スクールから、とても熱心に勉強されてるとの高評価でしたが、これに関して

は半分以上がパターンの勉強の興味が大きかったです💦

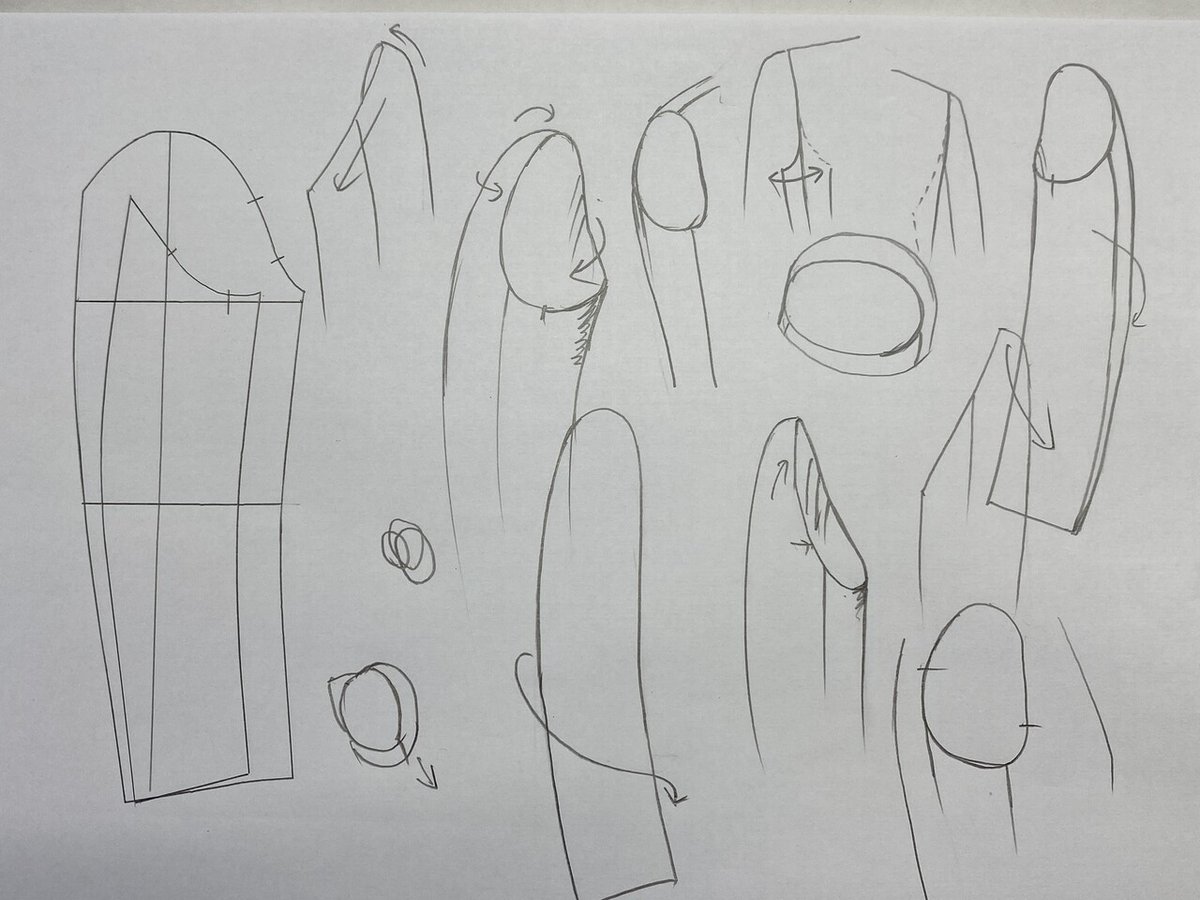

そして、パターンの出来上がりの「イメージを具現化する」第一歩として、頭に浮かんだ事をイラストとして可視化するです。

上のイラストがそれです。

イラストによるアナログ的3Dとでも言えばいいでしょうか、これは、袖の構造をイラストとして描いたものですが、パタンメイキングから、袖に人の腕が入った時にどんな型ちになるのか、アームホールはどんな条件が必要になるのか?をイメージしています。

上のイラストはイメージを可視化したものですが、やはり横から見たシルエットを必ず可視化します。

この、イラストを描く練習がとても役に立つとレッスンや生徒さんにもおすすめしています。

自分が引いたパターンの出来上がりがイメージ出来れば、イラストにする事が!頭に浮かんだ出来上がりのイメージをイラストに描ければ、それをパタンに反映する事が!出来易くなると私自身実感しているからです。

そして、イラストの線画柔らかければパターンのラインも柔らかく、イラストがシャープであればパターンもシャープになります。

このようにして、「仮説」を立てイラストでイメージを可視化し、「パタンメイキング」そして「トワル組み立て」で確認・検証を行い、仮説が有効そうであれば仮説の裏付けを組み立てる。違えば新たな「仮説」を立てて「検証」を繰り返し、パタンメイキングに落とし込んでいくプロセスを辿っています。

その際に、バランスや数値的な事の「傾向」も書き止めてあります。

これが「経験値や経験則」と言うものに値するのかもしれません。この「経験値や経験則」というのは時に人により同じことを指していても表現が異なる事が有ります。

それは、例えば車の運転で20m先の停止線で止まるのに、一人一人スピードやブレーキのタイミングや力加減が異なるのに似ているかもしれません。

それらを上手に見極める為に、大切な事は自分の基準「軸」を持つと言う事になると感じています。

自分と違うスピード(見解)、あのスピードだったら、早めのブレーキ!またブレーキの力は弱く等と自分の軸に置き換えて見る事により新たなヒントや発見にもつながります。

この様な事から、私のレッスンや授業、質問に対するお返事には、パターンの直接的な説明も有りますが、思考的なプロセスの説明に時間を割くことも少なくは有りません。

5.まとめ

色々書いてきましたが、最後に私がしてきた事と何を基準にしているかと言う事をまとめて見ると

1.人の身体の観察・・・特に側面から観察

2.基本の見直し・・・手順よりもプロセスの研究

3.イメージを可視化しパターンに落とし込む・・・応用を積極的に試みる

4.仮説と検証の繰り返し・・・自分軸を持つ

などになるでしょうか。

最初に「スポ根の様な努力」はしていませんと書きましたが、パターンが楽しくって寝食を忘れる程夢中になる事はしょっちゅうです。

日付が変わるほどの残業や休日出勤ですら楽しく感じていました。

他人からみると、それらは「努力」と受け止められらかもしれません。便宜上数をこなす事を「努力」と表現することも有りますが、決して強要されるような性質のものではなく、自ら進んで楽しみが伴っています。

*決して残業や休日出勤を肯定、推奨してるわけでは有りません。技術の向上と共にそれらは減って行きました。もっとも、自宅での研究時間は増えましたが(笑)

ひょっとしたら「夢中になること」が1番なのかも知れません。

もちろん、仕事では正直、納期や、求められる完成度に泣きそうになる事も有り「好き」や「楽しい」だけでは済まされませんが、やっぱり「好きで、楽しい」んです。

そして、学校を含め、セミナーや資料、交通費、機材等、当時の私に費やした費用や時間は決して少なくは無かったと思いますが、恩師と呼べる方と出会えた事が大きかったと思います。

数年前に、その恩師お二人ともお空に旅立ってしまい、直接恩返しする事はもうかないませんが、私自身がこの仕事を好きで、楽しんで学び続け、そして受け継いだことを必要としてくださる方々にお伝えし続けたいと思います。

久しぶりの投稿ですが、最後までお読みくださりありがとうございました。

今はまだ、コロナ禍の出口が見えませんが、一人でも多くの方が、洋服作りを、パターンを楽しんで、そして素敵な方と出会えることを願っています。

宜しければサポートを宜しくお願い致します。頂いたサポートは皆さんの使えば使うほど増えるノウハウとして還元出来る様に使わせて頂きます。