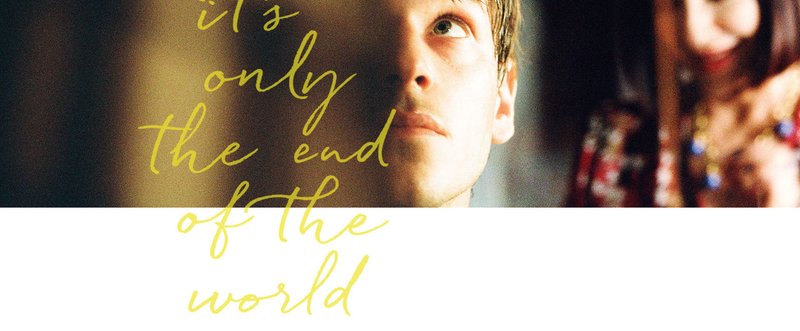

映画「たかが世界の終わり」

心がえぐられるようであった。思い出すだけでも心がヒリヒリする。家族は一番近い存在のようで、一番遠い存在でもある。繊細な家族の機微を描いた作品。

この映画はたった1日の出来事を描いている。殺人事件が起こるわけでもなく「もうすぐ死ぬ」ことを伝えに、12年ぶりに息子であり・兄であり・義弟が帰ってくる。ただ、それだけの話である。

主人公のルイは12年ぶりに家族へ自分の死を伝えるために帰郷する。地元の田舎町はあらゆる意味で窮屈でがんじがらめで、ルイにとっては生きていくのでさえ困難な町であった。

12年という期間は、中学生なら社会人になっているほど長い時間である。これまでルイが帰ってくる気配はなく、唯一の連絡手段が手紙であった。彼がなぜこの家を、この地を出ていったかは明白で、さらにルイは作家として名声を得ており、連れ戻す理由もなく、家族はただ、待つのみ――。

残された家族は、ルイの気配を感じながら暮らし続けている。出ていった方には新しい生活が待っているが、いなくなられた方の時は止まったままなのだと気付かされる。

母マルティーヌは、見目麗しく作家として活躍する息子が自慢で仕方がない。しかし『とある1点』において息子を心から許すことができない。12年ぶりの息子の帰郷に備え、息子が好きだった料理を作り、まるでパーティーに行くかのごとくオシャレをして迎え入れる。その料理が今も息子の好物かもわからずに…。

妹シュザンヌは、ルイのことをほとんど覚えていない。作家として活躍している兄のことをメディアや家族から漏れ聞くばかり。実際の兄が戻ってくることというで『兄のことを知れ、自分のことを知ってもらえるチャンス』として、慣れない化粧までして、帰郷を心待ちにしている。

兄嫁のカトリーヌも有名人の弟に会うのが楽しみでならない。しかし、夫が不機嫌なのが気にかかっている。夫とルイがこれを機に交流を再開してほしいと願っている。

一方、夫でありルイの兄アントワーヌは、弟に素っ気ないかと思うと、突然攻撃的になる。弟への嫉妬・愛憎が入り交じりコントロールが聞かない状況に陥っている。

そんな状況の中、食事会のスタート。待ち望んでいたルイとの再開。しかし、12年のブランクは簡単には埋まらない。上滑りする会話。それぞれが、それぞれの想いを語るため、誰の想いも交わらず、言葉や感情・想いが宙に浮いていく。誰もそれを止められない。

ルイという12年不在にしていた『異分子』であり『異邦人』が戻ってきたことによって、家族の形態や、奥底に潜んでいた感情が顕になってくる。一番身近な家族が、自分にとって一番遠い存在にもなりえる様がつぶさに描かれていく。死ぬ間際にそれを感じた主人公は一体どんな気持ちだったんだろうか。諦め、悲しみ、絶望…ない交ぜになった感じなんだろうか。

この家族のボタンはどこから掛け違っていたのだろう。どの時点に戻れば良好な関係が築けていたのだろう。わからない。

しかし、この機会がなくルイが亡くなったとしたら?残された家族はもっと苦しむことになっただろう。ルイにとっても踏ん切りにはなったと思う。

It's Only The End Of The World.

たかが世界の終わり――。

やはりグザヴィエ・ドランは裏切らない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?