【再録】中川右介『国家と音楽家』レビュー

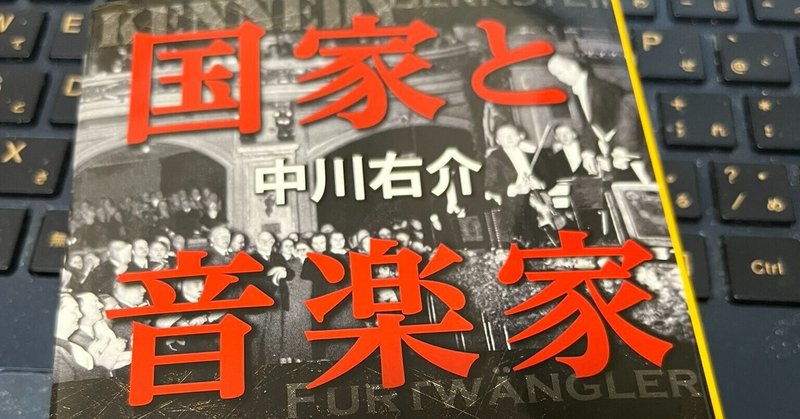

中川右介さんの『国家と音楽家』が集英社から文庫版で出た。

中川右介『国家と音楽家』(集英社文庫)※HonyaClub商品ページ

親本は2013年に七ツ森書館から出た作品だが、親本発売当時に、私は本書のレビューを「図書新聞」に寄稿していた。

ここでは、そのレビューを再録する。

これがきっかけで、『国家と音楽家』に興味を持っていただけると、とても嬉しい。

=======================

戦争と革命を生きた音楽家たち/『国家と音楽家』中川右介(七つ森書館)

「史上最も藝術に理解があり、藝術を保護し支援した政治家は、おそらく、アドルフ・ヒトラーである」

これは、本書『国家と音楽家』の冒頭に登場する文章である。

特に二十世紀において、一部の国家は音楽と音楽家を巧みに利用し、時にはそのイデオロギーを表現する手段に使ってきた。また逆に、国家の意に沿わない音楽や音楽家は排除してきた。本書は、そのような国家に音楽家がいかに対峙してきたかを詳細にまとめた記録である。

ヒトラーがドイツの総統になった頃、ドイツの大指揮者といえばフルトヴェングラーだ。そしてカラヤンも若手の有望株として頭角を現してきていた。二人ともヒトラーに翻弄され、それぞれに反抗したにもかかわらず、戦後、ヒトラー派と見なされて国際的に非難されてしまい、汚名返上に躍起にならざるを得なかった(もっとも、カラヤンはナチ党に入党していた事実はあったのだが)。

音楽家が国家に抵抗していたケースは、独裁者が支配していた国が多い。ムッソリーニ政権下のイタリアの指揮者トスカニーニ然り、スターリン時代のソ連の作曲家ショスタコーヴィチ然り、フランコ独裁体制下のカザルス然り。

私が読んでいて最も戦慄が走ったのは、ショスタコーヴィチの章である。ショスタコーヴィチは亡命することなく、生涯にわたってソ連という国に留まった作曲家だった。音楽院の卒業制作として作曲した「交響曲第一番」が絶賛され、栄光の道を歩んでいた。そんな中作曲されたオペラは、レニングラードでの初演が大成功し、モスクワで上演されていた。そのオペラを、スターリンが鑑賞に来た。ところがスターリンは、そのオペラを最後まで観ることなく、席を立った。そのオペラが詰まらなかったのか、内容に怒りを覚えたのか、だた単に眠くなって早く帰りたかっただけなのか、実際のところは不明だ。確かなことは「スターリンはオペラを最後まで観なかった」という事実だけだ。しかしこれが、ショスタコーヴィチの人生を変えてしまった。ショスタコーヴィチは党から批判され、作曲中だった交響曲第四番は初演が見送られた。粛清の波に中で身内も逮捕・投獄され、ショスタコーヴィチ本人にも逮捕の魔の手が近づいていた。そんな恐怖に怯えながら作曲したのが交響曲第五番だった。この曲は大絶賛をもって迎えられ、ようやく復権することになる。

本書から読み取れることがもう一つある。音楽と欧米の政治・社会との密接な関連性だ。ベルリンの壁崩壊、プラハの春など、世界史上重要な場面で、有名な演奏が関係しているケースが多い。中でも感動的なエピソードは、1936年、ユダヤ人を排除したベルリンオリンピックに対抗する形でバルセロナで行われる予定だった「民衆のオリンピック」でのカザルス指揮の「第九」だ。開会直前のスペインでのクーデターの影響で「民衆のオリンピック」は中止になるが、中止が告げられたリハーサルで「第九」の最終楽章を涙ながらに指揮したカザルスは「この国に平和が戻る日がいずれ来る。その日には再び『第九』を演奏しよう」と言ったという。その56年後、1992年のバルセロナオリンピックの開会式で「第九」の「歓喜の歌」が演奏された。カザルスは既に他界していたが、あの時の思いが通じたのだろうか。

中川右介氏のスタンスはどの著作でもほぼ一貫している。主観的な思い込みや推測を極力廃し、文献に記録されたり報道にある事実のみを淡々と綴っていく。この種の記録文学は無味乾燥なものになりがちだが、中川氏の筆致はむしろ、素晴らしくドラマティックなのだ。我々はいつでも、本書で描かれた事件を実際に目撃しているような錯覚に捕らわれるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?