千代田区・新宿区の財政について考えてみた

こんにちは、海原雄山です。

今回は、衆院選挙区の10増10減が実現すれば新しい東京1区となる千代田区と新宿区の財政について、考えてみたいと思います。

来年の統一地方選において各議会選挙が実施されますが、その際にご自身の自治体がどうあるべきか考える参考材料にしていただければ幸いです。

今回、2つの特別区を比較する記述が多くなるかと思いますが、これは両者を比較することでお互いの特別区の財政の特徴がつかみやすくなるという狙いであって、どちらか一方を下げる意図はございませんので、あらかじめご了承願います。

なお、分析には、総務省が公表している「財政状況資料集」に掲載されている決算カード等の資料を使用しています。

本文中で使用される数字は、断りが無ければ基本的に令和2年度のものです。

千代田区・新宿区の財政指標

最初に申し上げると、東京の各自治体は、他の道府県の自治体に比べ、概して財政は豊かです。

やはり、多くの企業の本社や官公庁が集中し、所得の高い人々が集まるとそれなりに税収も豊かということでしょう。

とりわけ、都心部に位置する千代田区と新宿区はの財政は、かなり良い部類に入ります。

財政力指数

令和2年度の決算カード等を見てみると、財政力指数は以下のとおりです。

千代田区:0.89

新宿区 :0.67

財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で割り算して得た数値の過去3年間の平均値ですが、ここで基準財政収入額(同需要額)は、だいたいどれくらい自治体運営にあたって財源を確保できそうか(どれくらいかかりそうか)を示す指標だととらえてください。

その数値が高いほど収入にゆとりがあるととらえられますが、1を下回っていれば、地方交付税交付金がその分支給されると大まかに捉えてください。特別区の場合は、地方交付税交付金ではなく、特別区間での財政をならすための特別区財政調整交付金というものが配られるというイメージです。

この財政力指数は、特別区の平均で0.57なので、両特別区とも比較的ゆとりがあると言えます。特に千代田区は、特別区の中でもかなり上位に位置しています。

経常収支比率

経常収支比率とは、経常的な経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものです。比率が高いほど自由な施策が打てなくなり財政構造の硬直化が進んでいることを表すもので、70~80%が適正水準と言われています。

千代田区:80.8%

新宿区 :84.0%

特別区の平均が82.1%ですから、千代田区はやや良好な数字を示しています。新宿区はやや平均をオーバーしていますが、それほど超過しているわけではないので、そこまで問題とは言えないでしょう。

ちなみに、平成28年度から令和元年度までの4年間は、千代田区は72%、 72.7%、73.7%、72.7%とさらに良好な数値でした。

千代田区によると「令和2年度は、退職手当や会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の増などに加え、分母の特別区税や財政調整交付金の減などにより対前年度比で増となったものである」とのことです。

実際、特別区財政調整交付金の原資である市町村民税法人分の 大幅な減収に伴い、特別区財政調整交付金が減少したとのことです。(特別区長会事務局「特別区財政の現状と課題」https://www.tokyo23city-kuchokai.jp/zaisei/pdf/kessan_r02.pdf)

また、「類似団体内平均を下回っているのは、平成14年に制定した「千代田区行財政改革に関する基本条例」において、経常収支比率85%程度という数値目標を定め、行財政改革に取り組んでいることによるもの」だそうです。(いずれも令和2年度の財政分析表の分析欄より)

一方、新宿区の推移は、82.5%、80.9%、80.8%、81.5%と一定の範囲内に収まっていますので、恒常的にやや適正水準を下回る数値となっています。

将来負担比率

将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標です。

標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態での通常の収入と捉えてください)に対する「特別会計、第三セクターまで含めた地方公共団体の負債総額から積立金などを差し引いたもの」の割合を示したものです。

つまり、借金から貯金を引いたものが収入に対してどれくらいの割合かを示したものと捉えてください。(早期健全化基準:市町村では 350%)

千代田区:ー

新宿区 :ー

いずれも、5年間将来負担は0(将来負担額が充当可能財源等を下回っている)になっており、将来に負担を先送りしない健全な財政となっています。

全国平均は24.9%となっている中東京都と特別区の平均は0となっているため、いかに東京が財政的に健全かがわかるかと思います。

その他の指標

公債費負担比率

一般財源に占める公債費(地方債の元利償還等に要する経費)の比率で、この数字が高ければ財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

千代田区:0.1%

新宿区 :2.3%

特別区平均:2.1%

千代田区は、平成12年度以降新たな区債の発行は行っておらず、令和4年度ですべて償還の見込みだそうです。

新宿区は少しだけ区の平均を上回っていますが、誤差の範囲と言えますし、そもそも年度の予算を大きく圧迫するほどの比率とはいえず問題ないと言えるでしょう。

実質収支比率

実質収支の標準財政規模に対する割合。簡単に言うと、収入に対してどれくらい当年度の収入と支出との実質的な差額が、どれくらいの割合かを示すもの。

千代田区:4.9%

新宿区 :3.9%

特別区平均:7.2%

23区平均は割っているものの、そもそも実質収支には前年度の繰越金も含まれるためストック的な性質を持っています。この数値が高いからと言って、皆さんが思い浮かべる各年度のフローが、財政規模に対して豊富ということではないと言うことです。

単純に実質収支比率が高いからいいというわけではなく、3~5%が適当と言われますので、両特別区とも、適当な範囲に収まっていると言えます。

小まとめ

いずれの特別区も指標上は良好に見えます。

新宿区は、千代田区や特別区平均に比べやや劣る数値はありますが、極端に悪い数値というわけではなくおおむね良好と言えます。

千代田区・新宿区の財政の特徴

それでは、両特別区の財政をもう少し掘り下げてみましょう。

基金の積み立てと地方債残高

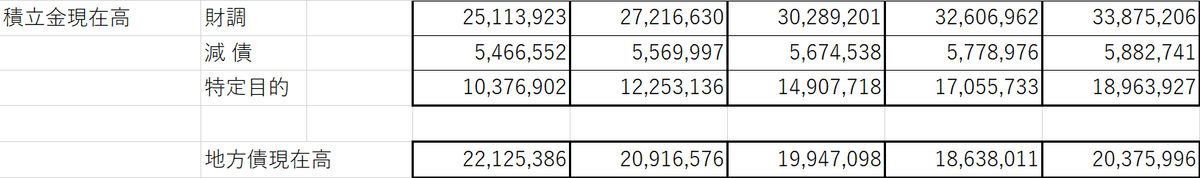

こちら、千代田区の基金の積み立てと地方債残高になります。

財政調整基金(地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金、いわば貯金)がなんと約420億もあります。千代田区民は人口が約7万人にしか過ぎないので、区民一人当たりに直すと約62万円もあります。

令和2年度は約65億ほど金額を減らしていますが、これはコロナ渦において区民一人あたり12万円を配る等の施策を実施したことによるものです。

また、令和4年度に区債をすべて償還し終えることもあり、将来の債務返済に備えた減債基金はなんと0というのも特徴的と言えるでしょう。

新宿区も、財調基金は令和2年度で約340憶です。新宿区の人口は約35万人ですので、一人当たりの財調基金は約10万円ほどと千代田区には劣るものの、特別区平均の約7万円は上回っていますのでそれなりにストックはあると言えるでしょう。

一方、地方債残高は令和元年まで順調に減っていましたが、令和2年度は逆に増えてしまっています。ここについて、令和2年度の決算の概要(000321843.pdf (shinjuku.lg.jp))を見ても、増加の理由は明示されていません。もっともそれを上回る金額分の基金の積み立てがあるため、財政に穴が空いているという状況ではないように考えられます。

歳入の特徴

次に両特別区の歳入の特色を見ていきたいと思います。

東京の特別区は、特別区財政調整交付金という制度があります。

これは、本来、市等に入るべき市町村民税法人分等が入ってこない代わりに(その分は東京都に入る)、市町村民税法人分等を原資として特別区間の税源配分の均衡を図るために作られたもので、各特別区の基準財政需要額が基準財政収入額を上回った場合(財政力指数は1を下回る場合)にその差分を配分する制度です。

この特別区財政調整交付金については、また別途記事にしたいとは思いますが、特別区によってはこの特別区財政調整交付金に大きく依存した財政構造となっている自治体もあります。

では、千代田区と新宿区はどうでしょうか。

歳入の決算額に占める特別区財政調整交付金の割合は以下のとおりです。

千代田区: 5.9%

新宿区 : 13.4%

特別区平均:19.4%

千代田区は、決算額に占める地方税等一般財源の占める割合が高く、39%(23区平均:27.4%)もあります。新宿区も34%に上り、特別区の中でもいかに税源が豊かがわかります。

内訳をみると、地方税の割合は千代田区は25.9%、新宿区26.7%とやや新宿区の方が割合が多いくらいですが、ほぼ同割合です。しかし、人口一人当たりの税収に直すと、地方税は、千代田区306,086円、新宿区144,863円、特別区の平均は117,200円になります。

特別区の地方税はほとんど市町村民税です。先述のとおり、法人分は都の方に入るため、つまりほとんど個人の住民税と言うことになります。

言い換えると、千代田区は多額の住民税を納める方が多い=所得が高い方が多いということです。

実際、調査によると千代田区の平均年収は特別区の中でも高く、平均年収は約1,000万円です。(https://rank1-media.com/I0003787/&page=2)

収入の多い住民が千代田区の税収が豊かな理由と言えるでしょう。

(なお、千代田区の地方税の中で市町村たばこ税の割合も多いようです。)

一方、同じく一般財源を構成する地方消費税交付金(その自治体における消費税収で国が徴収していたもので国から各自治体に交付)の割合は、千代田区は11.8%、新宿区は6.2%です。特別区の平均は4.4%です。

人口一人当たりの税収に直すと、地方消費税交付金は、千代田区132,954円、新宿区33,464円、特別区の平均は23,390円になりますから、千代田区は大消費地として消費税収が抜きんでているということなのかもしれません。

新宿区も人口一人当たりの消費税収は多いと言えますが、千代田区がやはり抜きんでています。

これは、丸の内や大手町のようなビジネス街(大消費地)を抱えていることと無縁ではないでしょう。また、その割に人口が7万人もいないということも人口一人あたり税収の多さにつながっていると考えられます。

歳出の特徴

新宿区

それではいくつかの歳出にフォーカスを当てて、両特別区の特徴を見てみましょう。

まず、新宿区の歳出ですが、おおむね特別区の平均前後となっています。

決算の歳出額に占める義務的経費(人件費,扶助費 (生活保護費,児童福祉費,老人福祉費など) ,公債費など)の割合は44.1%と特別区の平均、より少々高いです。(1位は台東区の45.2%)

扶助費の割合が、28.3%と都市部としては比較的高く(特別区の平均が26.3%)、板橋区(30.6%)、台東区(30.1%)等に次ぐ水準となっています。

しかしこれは、一時的な経費を含むものです。経常収支の中における扶助費の割合になると逆に新宿区は23特別区の平均を下回りますので、経常的でない一時的な経費増が多い可能性があると見ることもできます。

逆に決算の歳出額に占める投資的経費は、新宿区は4.6%と特別区平均の9.8%を大きく下回ってます。

投資的経費とは、支出効果が長期にわたり資本形成に役立つ経費のことで、道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅などの事業に要する経費が代表的なものとしてあげられるそうです。

つまり、公的インフラ等に対する投資が不足しているとも見えますが、逆に見るといわゆる箱モノ投資には抑制的とも言えるかもしれません。

新宿区によると、人口一人当たりの普通建設事業費(投資的経費の大部分を占める)は、「四谷駅前地区市街地再開発事業助成の事業終了や保育所建設事業助成の減などにより、前年度と比較して5,043円の減」とのことなので、再開発事業等が一巡していることも大きいのかもしれません。

千代田区

一方、千代田区はどうでしょうか。

決算の歳出額に占める義務的経費は26.2%と平均に比べて随分低いと言えるでしょう。

なかでも扶助費は、11.1%と特別区平均の半分以下の割合となっています。

では、千代田区が生活保護費、児童福祉費、老人福祉費をケチっているかというとそういうわけでもなく、人口一人当たりの金額に直すと、126,544円と特別区平均135,273円とそこまで低い水準でもないことがわかります。

千代田区は、人件費や物件費(人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外で旅費や交際費、備品購入費等さまざまなものが含まれる)、補助費(一部事務組合等への負担金)等は割合としては特別区平均と大きく変わりはないですが、人口一人あたりの金額が、特別区平均の2~3倍程度もあります。

これは、千代田区が夜間人口(住民の数)の割に昼間人口が多いことに起因していると考えられます。

繰り返すように、千代田区は丸の内や大手町等、日本でも最高クラスのビジネス街を擁しており、昼間人口はコロナ渦前で85万人にも上り、住民7万人から10倍以上に膨れ上がります。

そのため、住民数の割に行政窓口等の業務量が多く、結果として住民数の割に行政のコストがかかるということなのかもしれません。

実際、千代田区は人口一人当たりのもろもろの経費が高いことについて、「類似団体内平均を上回っている主な要因は、類似団体中最も人口が少ないこと及び昼間人口が突出していることによるものである。住民記録や戸籍、税、国民健康保険等の自治体が提供しているサービスには、窓口開設経費やシステム運営経費などの固定的な経費が発生するが、人口規模が小さいためこの固定費の割合が高くなる。また、昼間人口に対しても行政サービスを提供していく必要があり、単純に類似団体と比較はできない。」と総括しています。

先述の義務的経費の中でも、人件費は、決算額に占める割合は平均よりやや高いくらいですが、人口一人当たりの金額で言えば170,612円と特別区平均64,942円の3倍近くになります。

投資的経費で言えば、やはり先述の昼間人口の多さという特性によるものか、割合は13.6%と特別区平均9.8%よりやや高く、人口一人当たりの金額も154,320円と特別区平均50,530円の3倍となり、こういう「働く場所」としての費用に多くを割かざるを得ない姿がうっすらと浮かび上がっているように考えられます。

まとめ

まとめますと、両特別区の財政的特徴は以下のとおりです。

千代田区

・財政力指数等の各種指標は、非常に良好

・令和4年度に区債はすべて償還予定

・財調基金等の積み立てが豊富

・市町村民税などの一般財源がかなり豊か

・昼間人口の多さと住民の少なさもあって、人口一人当たりの行政コストが高い

新宿区

・財政力指数等の各種指標は、千代田区ほどではないけどおおむね良好

・なぜか令和2年度に地方債残高が増えている

・市町村民税などの一般財源が比較的豊か

・義務的経費の割合が平均より少し高い

・再開発等が一巡したのか、投資的経費は少なめ

新宿区で言えば、地方債残高の増加は少々気になるので、(一過性とは考えられますが)その原因の特定が課題と考えられますし、義務的経費の割合が少々平均より高いため行政の細かな無駄の排除や効率化が必要と考えられます。

千代田区で言えば、税源の豊富さと財務がすこぶる良い状況ではありますが、昼間人口の多さからどうしても人口一人あたりの行政コストがかかりがちです。そこは、DXの推進等によりコストの削減に力を入れれば、より財政が強固なものになると考えられます。

ここから先は

維新支持の海原雄山の政治マガジン『維新マガジン 初見』

維新を中心とした政治経済系の記事を書いてます。 収益の一部は維新またはその所属議員に寄付する予定。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします!これからの執筆活動の励みになります!!