Simple is Best-誰もが使えるSalesforce!データ基盤構築への道-

この記事は「AI活用の基礎となる「データの収集(入力)と利用における課題を克服した事例」がテーマだったSFUG CAP2024に提出した内容となります。

Salesforceのデータ収集や利用で悩んでいる方に届き、少しでもお役に立てれば嬉しいです!

はじめに

「Simple is Best」—この言葉を、Salesforceの構築において常に大切にしてきました。

本日は、これまでの取り組みを通じて「使えない」から「使える」へ、「難しい」から「簡単」へ、「私たちはできない」から「私たちでもできる」と、感じられるように、これまでの過程を皆様に共有したいと思います。

内容

本日、お伝えする内容はこちらです。活用するためのポイントと今後についてお伝えします。

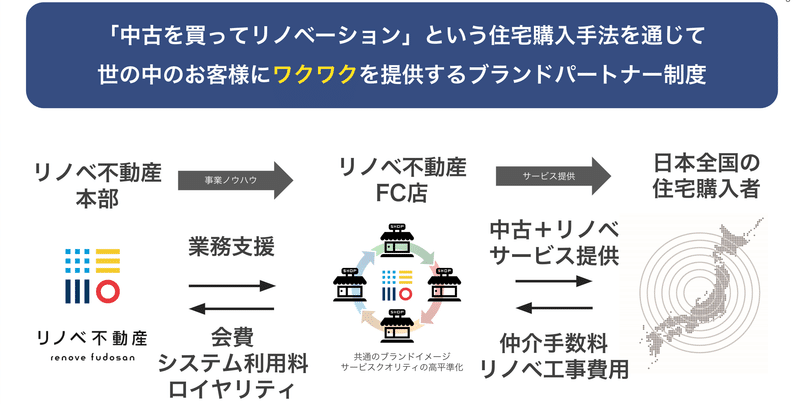

会社紹介

まずはじめに、弊社についてご紹介させていただきます。

弊社は2013年に設立された企業です。

エンドユーザーに「自分らしい暮らし」を提供することを目指し、「中古リノベーション」という購入手法を通じて、理想の住まいを実現するためのサポートをしています。この手法を国内の多くの事業者が自社で行い、多くのエンドユーザーに届けることができるように、フランチャイズ展開をしています。

現在、北海道から沖縄まで、200以上の加盟店が所属しており、事業支援をしております。

自己紹介

現在(2024年5月時点)、私は事業企画としてSalesforceの管理者兼推進者、社内横断型の業務改革プロジェクトのプロジェクトマネージャー、その他・オペレーション構築などに携わっています。

私とSalesforceの出会いは、2017年の前々職時代になります。前々職では、Salesforceの導入推進を行い、Salesforceの導入タイミングでインサイドセールスを立ち上げました。

この当時からSalesforceは本当に素晴らしいツールだと、なくてはならないツールだと心から思っていました。

そのため、現職では、Salesforceの社内提案を自ら行い、現在に至ります。

Salesforce導入前

実は弊社は2018年にSalesforceを導入し、うまくいかなかった過去があります。当時は現場での活用が進まず、管理者や推進者が不在。Salesforceを使った業務改善や売上貢献ができず、Salesforceを解約したと聞いています。

そのため、2021年Salesforce導入プロジェクトを進める時に決めたことがあります。

それは「現場が使いこなせるSalesforceを構築し、成果をあげること。管理者が変わっても使える、人に依存しないシステムを作り上げる」と。

その時にテーマとして掲げたのが「Simple is Best」です。

理想の状態になるまで3年かかりましたが、3年たった今、間違いなく言えるのは「Simple is Best」で進めてきて良かったということです。

それは成果に現れています。

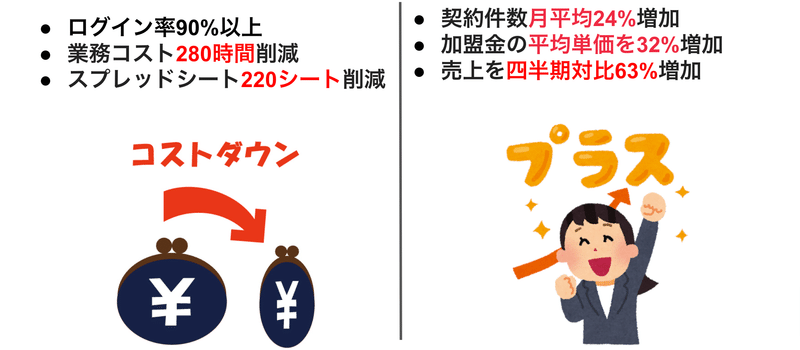

Salesforce導入後の成果

ログイン率90%以上、業務コストは280時間削減でき、契約件数も売上も平均単価も大幅に向上しました。ということは「Simple is Best」のこの方針は間違っていなかったといえると思います。

本題

本日はこの3年間で培ってきた活用のポイントを

「構築」「運用」「管理」の3つの観点でお伝えします。

構築

まずは「構築」についてお伝えします。

「構築」のポイントは2つあります。それがこちらです。1つずつ解説していきます。

「構築」①:標準機能をベースに構築する

先ほどもお伝えした通り、弊社は2018年にSalesforceを導入し、うまくいかなかった過去があります。

そのため「現場は何を求めているのだろうか」「どうやったら現場が使いたくなるのだろうか」を考え、現場ヒアリングを行いました。その時に言われたことにヒントがありました。

それは「営業に使える時間がもっと欲しい!」「リードから商談・契約までの過程を瞬時に確認したい!」という声でした。

ということは、「営業に集中できる環境を作り、営業プロセスをいつでも確認できるようになれば、Salesforceを現場が使ってくれるのでは?」と思い、現場の課題特定をするために現状把握から始めました。

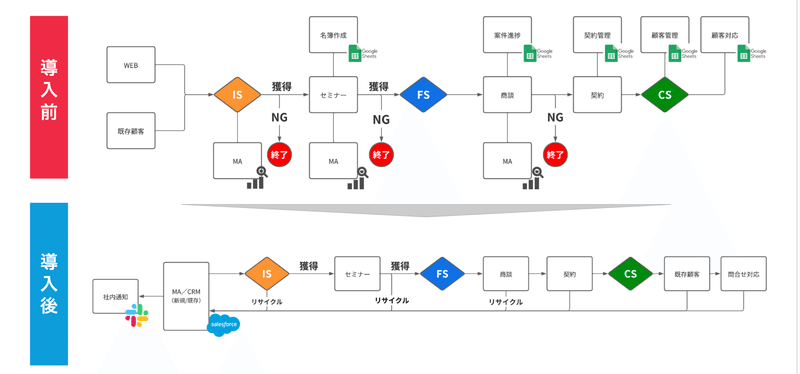

業務プロセスの可視化

例えば、Salesforceを導入する前と導入した後の業務プロセスを可視化しました。

作成するために取り組んだことは、①現場ヒアリングと②現場担当者への確認、③Salesforce担当者への相談です。

業務プロセスを可視化したことで、いつ・どこで・何を行い・どこにボトルネックがありそうか、明確になりました。

業務プロセスを可視化したことで、弊社においては、Apex開発を行ったり、フローを作り込まなくても

「標準機能」を使い倒すだけで、現場が望んでいることを実現できることが判明しました。

また、Salesforceを導入する前、リード管理は他社のMAツール、案件管理・顧客管理はスプレッドシートで行っていました。

そのため、施策と連動した顧客対応ができず、現場もマネージャーもとても困っていました。

それ以外にも、案件管理や顧客管理以外にもスプレッドシートが大量にあったため、Salesforceに置き換えることを検討しました。

その結果、大半のスプレッドシートはSalesforceに置き換えることが可能ということがわかりました。

そして、他社のMAツールで行っていたリード管理は、アカウントエンゲージメントでも代替えできることもわかり、リード管理・商談管理・顧客管理をSalesforceに集約することも決めました。

これにより、施策と顧客対応を連動させ、なおかつ保守運用コストも下げながら、求めていたことを実現することができました。

💡ポイント

ポイントは現状を把握し現場が困っていることを理解すること。その上で、どうやったら実現できるのかを考え反映する。

検討するときは必ずSalesforce以外も検討し、効果的な方法を選択することです。

「構築」②:フローを作り込まない

弊社は日々Slackで営業報告や受注報告を行っています。また、加盟店様に関わる情報はスプレッドシートで管理していました。

そのため、報告漏れは日常茶番時、スプレッドシートの更新漏れも多く情報の正確性がかけていました。

そこで、手入力している報告や加盟店の情報を全てSalesforceに集約できないか。そして、必要に応じてSlackとSalesforceを連携し自動通知ができないか、自動で顧客情報を更新することができないか等、検討しました。

その結果、例えば手入力を行っていた受注報告は、商談フェーズを「受注」に変更したタイミングで、Slackに通知させ、受注報告を受けてから行っていた事務作業を無くすことができ、営業だけでなく事務・管理部の入力工数を削減することができました。

それだけでなく、スプレッドシートで管理してたトラブル管理は、Salesforceのケースに登録したタイミング・情報更新・ケースを完了するタイミングでSlackに通知させ、進捗がわかるように設定していきました。

そうすることで、新規・既存問わずSalesforceで顧客情報を管理が行えるようになり、事業部に関わる全員が顧客情報を正確に把握することができるようになりました。

お伝えしたのは一例ですが、基本的には自動通知や自動更新、自動生成、自動処理の4つでまかなっています。

画面にある通り、複雑なフローを組まず、いつでも変更ができるように設計しています。

💡ポイント

現場が手入力しているもの・重複して入力する必要のあるもの、決まったタイミングで行う動作をフローに反映させていることがポイントです。

これだけでも、現場の業務が楽になり、データがたまるようになりました。

「構築」のまとめ

「構築」において大切なのは、現場が求めていることを理解しシステムに反映させ、現場がわずらわしいと感じていることを一つずつ無くしていくことです。

そうすると現場が「使える」「使った方がよさそう」と感じやすくなり、データが溜まるシステムになります。一緒に頑張りましょう!

運用

「運用」のポイントは、3つです。

1つずつ解説していきます。

「運用」①:項目は最小限かつシンプルにする

まず前提として、Salesforceはどんな要望も基本的に叶えることができるシステムです。

そのため、項目を増やそうと思えばいくらでも増やすことができます。よくあるのは現場の要望を受け入れすぎてしまうことです。

現場の要望を受け入れることは良いことですが、必ずしも項目を追加することで解決できる訳ではありません。

そのため、弊社では要望を受ける時に「本当に必要ですか?」「目的は何ですか?」「何に活用しますか?」を必ず聞くようにしています。

要望を上げてきた方にこのように聞くと「なんとなく」や「今知りたいから」といった理由が大半です。

注意しなければならないのは、入力することが目的ではなく「何に活かすか」が重要です。そのため、短期的には良くても中長期で考えた時には不要なことも多いです。

また、反映する時は必ずSalesforce以外の方法も検討します。

弊社では、要望を受ける時現場にお願いしていることがあります。

それはフォームへの入力です。

フォームに書いてある情報で不足があれば現場に確認します。

確認をするときは目的と活用のイメージのすり合わせを行います。擦り合わせを行った上で、Salesforceに反映するかどうかを決めています。

この運用に変えてから、不要な項目を作ることが激減しました。

💡ポイント

ポイントは「本当に必要ですか?」「目的は何ですか?」「何に活用しますか」と確認し、Salesforce以外の方法も検討することです。

「運用」②:責任を明確にしたマニュアルを作る

早速ですがみなさんにお聞きします。

なぜ現場は入力しないのでしょうか。なぜ入力できないのでしょうか。どんなことが理由として考えられますか?

私は職業柄、よくマニュアルやルールを作ります。しかし、マニュアルやルールを作っても・入力する利点を説明しても、書いてある通りにできない・入力漏れがあるのはなぜなのか。疑問に思いました。

そのため、現場ヒアリングをしてみました。すると現場から言われたのは

「とても分かりやすくて助かってます!」「ありがとうございます!」と欲しかった言葉が得られませんでした。

しかし、現場を観察してみると、

「この情報誤っているのですが、いつ情報が更新されますか?」「なぜ入力されていないのでしょうか?」」という声が多方面でやり取りされていることに気づきました。直接、私に問い合わせがくることもありました。

このことに気づいた時私は確信しました。現場が入力しない・入力できないのは、誰が・いつ・何を・どのタイミングで行うのか、責任の所在が曖昧だからだと。また誰かがやってくれるだろう・多分あのチームが、あの人がやるだろうという、暗黙の了解が全ての原因だと確信しました。

そのため、マニュアルを作る時は必ず「誰が」「いつ」「何を」「どのタイミングで」行うのか明記します。

これにより、入力していない時の責任はどこにあるのか。どのチームが入力すべきなのかが明確になりました。

その結果、データ不備を確認する時もマニュアルを見たら、誰がいつ行う作業なのかが一目でわかり、責任を持って全員が入力してくれるようになりました。

そのため、マニュアルを作成する時は、「誰が」「いつ」「何を」「どのタイミングで行うのか」を明記しておくことを推奨します。

「運用」③:目的と構成を現場が理解する

みなさんに聞いてみたいと思います。

皆さんはなぜSalesforceを導入したのでしょうか?Salesforceじゃないといけない理由は何でしょうか?説明できますか?

「運用」のポイントは、管理者も推進者も現場も、Salesforceの導入目的やツールの利点と特質を理解することです。

それは、Salesforceの導入目的を果たすためにシステムを構築し、目的を果たすために現場が活用するからです。

弊社では、必ず説明することがあります。それがこちらです。

Salesforceを導入した目的、導入する前の課題、そして導入当時、実現したかったことと実現できたこと、また現在実現しようとしていることを現場に説明し、目的を知ってもらうことからスタートします。

また、システム構成図を現場にも共有し、Salesforceの特徴である「取引先」を起点に情報が蓄積されていくこと、それはなぜか。理由を添えて説明をします。

そうすると、なぜこのような運用をしているのか、ルールにしているのか、現場が理解した上で要望やアイディアを出してくれるようになります。

これにより、現場が納得感を持って使ってくれるようになったと感じています。

💡ポイント

ポイントは、目的と理由、その背景を説明し納得感を持てるように配慮することです。

「運用」のまとめ

「運用」において大切なのは、マニュアルを作り・ルールを定めるだけでなく、やるべき理由や責任の所在を明確にすることです。

また、目的と理由・背景を現場が納得できるように配慮することです。

丁寧にコミュニケーションをとることで「使えない」から「使える」に変わります。

現場が「使えない」のには理由があります。

「使えない」理由を一つ一つ無くし、データが溜まるシステムになるよう取り組んでいきましょう。

管理

最後は「管理」についてです。

💡「管理」のポイント

「管理」のポイントは、困ったら・悩んだらSalesforceの営業担当者・サポート担当者に相談することです。

最後はこれに尽きます。

理由は、Salesforceを活用して成果を出す・うまくいかない理由をもっともたくさん知っているのがSalesforce関係者です。

そのため、私はよくSalesforce担当者に質問します。

アドバイスを求める時もあれば、質問するときもあります。

質問をすると自社の状況をわかった上で回答してくださるので、とても助かっています。Salesforce関連の皆様、いつもありがとうございます!

皆さんもぜひ、管理していく上で困ったら・運用に困ったらSalesforce担当者にぜひお声がけください!

まとめ

最後にみなさんに伝えたいことは、やりたい!を追求するとSalesforceは複雑になります。

しかし、現場が何を求めているのかを追求するとシンプルになります。

「Simple is Best」

この言葉を忘れずに、組織基盤の構築に向けて取り組んでみてください。

最後に

データが溜まった今、未来に向けてこんな妄想をしています。

蓄積したデータをナレッジにし、ナレッジをもとに回答の自動提案を行い、顧客対応の質を高めることで、顧客満足度も向上する。

新人もベテランも関係なく活躍できる組織を作り、より組織が発展していく。そんな未来を妄想しています。できると思います。

なぜならば、既にデータがたまり組織基盤となっているからです。

本日はこれまでの取り組みを通じて「使えない」から「使える」へ、「難しい」から「簡単」へ、「私たちはできない」から「私たちでもできる」、そう感じていただけたら嬉しいです。私たちの取組みが組織の発展に繋がっていると私は信じています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

冒頭でも触れましたが、この記事は「AI活用の基礎となる「データの収集(入力)と利用における課題を克服した事例」をテーマだったSFUG CAP2024に提出した内容となります。

選考の結果は予選突破できませんでしたが、Salesforceの審査員の皆様については、丁寧に審査結果を共有いただき、とても嬉しかったです。

また、プレゼンを作成するために時間を作って下さったSalesforce担当者の石黒さんをはじめ、みきひこさんにとても感謝しております。

そして、Salesforce導入においては上申を開始してから約4年が経ちました。

何度も却下された(たぶん5回くらい)日々を振り返ると、諦めなくてよかったなーと、今の状態をみてとても思います!

それは、当時描いていた組織基盤を構築できたからです。

Salesforceのデータ収集や利用に悩んでいる方に、このnoteが届き、少しでもお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?