小説同人誌にどのフォントを使う?

ここでは、小説同人誌にどのフォントを使うか決めるにあたり、参考となるウェブサイトと、実際わたしが使ってみての感想を書いています。

1 フォントに関するおすすめウェブサイト

「そもそもフォントって何?」とか「どういうフォントがあるの?」とかいう方に、おすすめのウェブサイトをリストアップしてみました。

わたしが小説同人誌を作る上でお世話になりまくっている「本を作ろう」内にある記事です。

フォントの基本的な知識から、フォントの紹介、フォント選びのめやす等々、分かりやすく書かれています。

わたしがさんざんお世話になっているウェブサイト、「ALBA LUNA」から、上記2つの記事をご紹介いたします。

1つ目の「明朝体フリーフォント片っ端から集めた」は、無料で使える明朝体のフォントがたくさん紹介されています。

2つ目の「小説本文に良さそうなフォントを集めました。」は、「明朝体フリーフォント片っ端から集めた」の中から、「小説本文向け」や「小説本文によく使われているフォント」を抜粋して記事にまとめたものだそうです。

フリーフォントと有償フォント、どちらも紹介されています。

両者とも、入手先をサンプル画像とともに紹介してくださっているので、すごく便利ですよ~。

研究発表の資料作成に必要な情報デザインの基本ルールやテクニックを「読みやすく」「見やすく」「バリアフリー」の3つの項目にわけて紹介しています。

小説同人誌向けではありませんが、応用できると思います。フォント以外の内容もたいへん興味深かったです。

フォントについては、主に下記のページで取り上げられています。

書体の使い分けやフォントの選び方、おすすめフォント等々、読みやすさを重視した視点で書かれています。

ユニバーサルデザインについて知ることができて、とても勉強になりました。

サイト全体に筆者のフォントへの愛にあふれていて、圧倒されます。フォントってアートなんだなぁと感銘を受けました。

特におすすめは「TYPOGRAPHY SERIES 2」の「書体の表情」シリーズ。

各フォントの特性や魅力、成り立ちが分かり、たいへん興味深かったです。

2 「TrueType」と「OpenType」

以降は、わたしが使ったことのあるフォントと使ってみての感想を書いていきます。

とはいえ、わたしは今のところ数冊しか本を出したことがないので、フォントの使用経験もごく浅いですが、何かしら参考になればさいわいです。

有償フォントは使ったことがないので、ここで紹介するものは、Windowsを利用している方なら全て無償で使えるフォントです。

さて、フォントには「TrueType」と「OpenType」とがありますが、初めて聞く言葉だという人もいるのではないかと思います。わたしも同人誌を作るまでは知りませんでした。

先に紹介した「小説本の本文フォント」によると、

フォントにはOpenType(拡張子「otf」)とTrueType(拡張子「ttf」)の2種類があります。2007以降のWordでは「名前をつけて保存」のメニューからPDF形式で保存できますが、OpenTypeフォントの一部では、意図したとおりのPDF化ができません。(エラーもしくはビットマップ画像に変換)別のソフトウェアを使ってPDF化したほうがいい場合があります。

とのことです。

CubePDFでも、OpenTypeフォントの一部では、意図したとおりのPDF化ができないそうです。なので、Wordから直接PDFに変換する、もしくはCubePDFを使ってPDFに変換する場合は、なるべくTrueTypeを選んだほうがいいと思います。

でも、OpenTypeにも素敵なフォントがたくさんあるんですよねぇ。なので、「どうしてもOpenTypeを使いたい!」という方は、下のウェブページに目を通すことをおすすめします。

後半部分の「Word標準機能以外でPDF化する方法」にて、OpenTypeも問題なく埋め込めるソフトが紹介されています。

どれも有料ですが、「JUST PDF 4 [作成]」なら買いやすい価格だと思います。ちなみに、直営ショップで買うよりAmazonで買うほうがお得みたいです。

わたしはOpenTypeを埋め込めるソフトを持っていないので、ここで紹介するフォントも大半はTrueTypeです。

3 源暎こぶり明朝(TrueType)

「源暎こぶり明朝」は個人創作活動などに活用できる〝普通〟であることが特徴の仮名を持つ文芸・縦組み・長文向け本文明朝体です。

初めて小説同人誌を作ったときから、本文フォントはこれ一択です。理由はもう「好きだから」としか言いようがありません(苦笑)。

しいて言うなら「邪魔しないから」かな~。コンセプトにあるように、ほんと「普通」なんですよ。良い意味で空気みたいな存在感――とにかく自然です。

4 源暎ちくご明朝(TrueType)

明治時代後期にうまれた「東京築地活版製造所による五号活字」(築五)の系譜に連なるオールドスタイルの仮名を持つ文芸・縦組み・長文向け本文明朝体です。

初めて本を作ったとき、本文フォントの候補にあがったうちの1つです。

わたしの本は戦国時代の話なので、古めかしい感じのフォントが合ってるんじゃないかと思ったんですよね。

実際、「源暎ちくご明朝」もよかったんですよ~。でも、わたしは「源暎こぶり明朝」の普通さにすっかり魅了されてしまったので……(笑)。

5 しっぽり明朝(TrueType)

しっぽり明朝は、石井中明朝体OKLやリュウミンKO、A1明朝、筑紫Aオールド明朝等に影響を与えた、東京築地活版製造所の名作書体である五号系活字を下敷きに、物静かで上品で、見ているだけでうっとりするような明朝体を目指して制作した、オールドスタイル明朝体フリーフォントです。

「しっぽり明朝」も、初めて本を作ったとき、本文フォントの候補にあがったうちの1つです。

候補にあげた理由は「源暎ちくご明朝」と同じで、古めかしい感じが戦国時代の話にマッチしていていいんじゃないかと思ったんですよね。

結局、本文全般には「源暎こぶり明朝」を使いましたが、その中で引用した和歌とその現代語訳にだけ「しっぽり明朝」を使いました。

しっとりした雰囲気が出てよかったです。

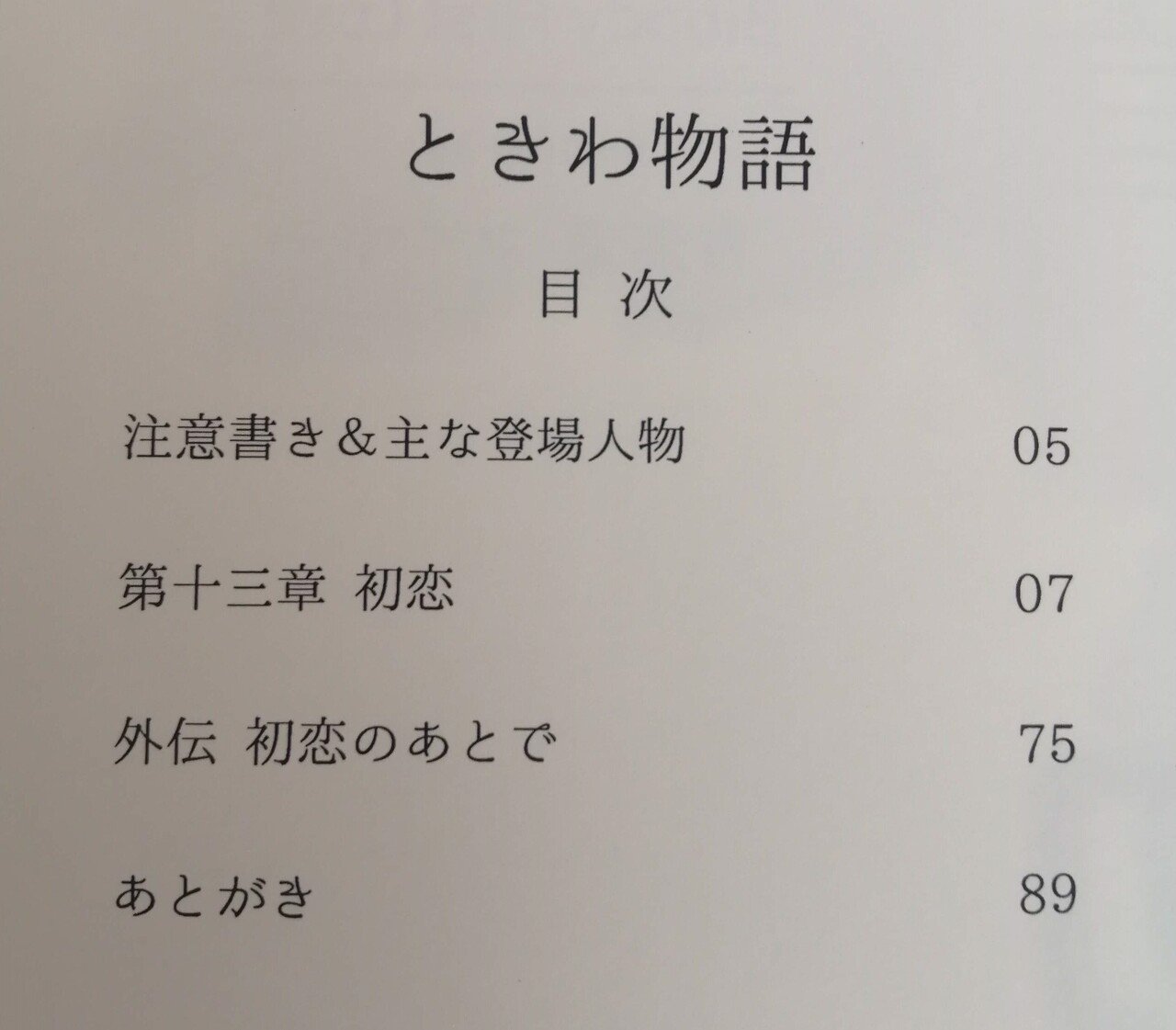

データのファイルをそのまま掲載したほうがきれいだと思うんですが、紙に印刷した感じが分かったほうがいいかな~と思い、本をスマホのカメラで撮った画像を載せています。

なので、ゆがんでたり見づらかったりするかもしれません。ごめんなさい。

6 游ゴシック体(TrueType)

游ゴシック体ファミリーは、游明朝体と一緒に使うことを想定して開発された、スタンダードな角ゴシック体ファミリーです。 ややフトコロがせまい漢字と、伝統的なスタイルを持ったすこし小さな仮名の組み合わせが、このファミリーの大きな特徴です。

WindowsのOS標準フォントなので、ダウンロードしなくても最初から使える手軽さも魅力だと思います。

「小説の本文にはゴシックではなく明朝が適している」とはよく言われることですし、わたしも同感ですが、にもかかわらず、わたしの本では「游ゴシック体」を本文の一部に使用しています。

なぜかというと、わたしの本は、三人称と一人称が混在しているため(量としては前者が圧倒的に多いですが)、両者の違いを出すべくフォントの種類を変えたいと考えたからです。

で、初めて作った本の三人称は「源暎こぶり明朝」、一人称は「しっぽり明朝」にしました。

下の画像の「◇ ◇ ◇」の右側が「しっぽり明朝」、左側が「源暎こぶり明朝」です。でも、読んでもらった友人曰く、「違いが全然分からなかった」とのこと(泣)。

……うん、分からないですね(滝汗)。どうしてこれで読者に違いが伝わると思ったんだ、わたしよ……。

三人称のほうは、お気に入りフォントの「源暎こぶり明朝」で決まりだったので、変えるとしたら一人称のほう。

「違いを出したいなら、一人称のフォントをもっとガラッと違うフォントにしないとダメなんだな~。でも、あんまり奇抜なフォントにして読みにくくなっちゃうのもイヤなんだよな~」と悩んだ末に、新たに選んだのが「游ゴシック体」だったというわけです。明朝とゴシックなら、ぜったい違いに気づいてもらえるでしょうから(苦笑)。

実際、印刷されたものを見たところ、三人称との違いが一目で分かるし、読みやすいと感じました。よって2冊目以降は、一人称にこの「游ゴシック体」を使っています。

下の画像の右のページが「游ゴシック体」、左のページが「源暎こぶり明朝」です。

PC画面で見たときは、「游ゴシック体」の線が細いような気がしたのですが、印刷してみたら、さほど気になりませんでした。

7 BIZ UD明朝(TrueType)

フォントラインナップの一番下で紹介されています。

手軽にユニバーサルデザイン書体の効果を体感できるビギナー向けの書体です。慶應義塾大学の中野泰志教授の研究のもと、ユニバーサルデザインの経験豊富なデザイナーによって、スパイラルアップで制作されたTBUDフォントシリーズがベースになっています。

Windows10日本語版「October 2018 Update」以降で利用可能なフォントとのこと。わたしのPCには最初から入ってました。

UD(ユニバーサルデザイン)なので、「見やすい」「読みやすい」のだろうと思いますが、小説の本文フォントとしては違和感を覚える方も多いのではないでしょうか。

ずばりわたしもそうでした。線が太く感じられるんですよね。

ではなぜ、そしてどこに「BIZ UD明朝」を使ったのかというと、本文の「!!」と「!?」です。非常に限定的な使い方をしています(苦笑)。

実は、「源暎こぶり明朝」で唯一気に入らない点が、半角の「!!」と「!?」なんですよね。これはもう完全に単なるわたしの好みの話ですが(苦笑)。

そこで、最初に作った本は、「!!」と「!?」だけ「MS明朝」にしたんですが、印刷したものを見たら、ちょっと線が細いように感じました。

そこで、「MS明朝」の代わりに「BIZ UD明朝」にしたら、形状や線の太さがちょうどよかったので、2冊目以降は「!!」と「!?」だけ「BIZ UD明朝」を使っています。

でも、こうして画像にすると、線の細さの違いがほとんど分からないなぁ。肉眼で見れば明らかなんですけども。

8 うつくし明朝体オールド(OpenType)

うつくし明朝体+は柔らかさ・レトロな味わい・漢字とかなのバランスなど求められるオールドスタイル明朝体のエッセンスは残しつつ、横へのつながりを感じさせるモダンなデザインにしました。垂直水平のラインはまっすぐに、また斜めのラインもまっすぐなデザイン多用しました。新しいコンセプトのオールド系明朝体のデザイン提案です。

「うつくし明朝体オールド」は、ひとさまの小説同人誌で使われていて、とっても素敵だったんですよね~。

先に述べたように、わたしはOpenTypeを埋め込めるソフトを持っていないのですが、試しに自分の本の目次に使ってみたところ、ぶじPDF化できました。

でも、わたしができたからといって、ほかの方も必ずできるとは限りませんので、あしからずご了承ください。

ご覧のとおり、非常に個性的で独特のフォントなので、小説の本文向きではないかな~。でも、タイトルや見出し、目次などに使うと、良いアクセントになるのではないかと思います。

9 はんなり明朝(OpenType)

築地体を参考にしています。

やさしくて、ふんわりとした、ひらがなとカタカナをデザインしています。

漢字と英数字、記号などは「源ノ明朝」で補っています。

「はんなり明朝」は、まだ使ったことはないのですが、いつか使ってみたいと考えているフォントです。

名は体を表すと言いますが、ほんと、「はんなり」という言葉がぴったりのフォントです。

また、上の記事では、「はんなり明朝」の作成者が下記のように説明しています。

「やさしさとしなやかさを併せ持った、どこか懐かしさのある文字」をコンセプトに制作しました。「はんなり」という言葉どおり、落ち着いているけれど、文字を組むと線の強弱や墨だまりでリズムを感じられる…上品と陽気が相容れるような、そんな書体です。本文ではなく、題字や見出しで使うと魅力が増すかと思います。

これを読んで、ますます使いたい気持ちが高まりましたが、わたしのPCではうまくPDF化できなかったので、もし使うなら、OpenTypeを埋め込めるソフトを買わなくては。

ところで、「はんなり明朝」のコンセプトには、「本文ではなく、題字や見出しで使うと魅力が増す」と書かれています。

かなり個性的なフォントなので、わたしも小説の本文向きではないかな~と思っていました。

しかし、2021年3月にリニューアルされたものを見て、素人意見ですけど、リニューアル前と比べ、かなり読みやすくなったように感じたんですよね。これなら本文でもいけるんじゃないかなと、考えが変わりました。

そこで試しに、「はんなり明朝」のサンプルをJPEGで作ってみました。CubePDFでPDFに変換すると、見た目がガタガタになっちゃうんですけど、JPEGだと大丈夫だったので。

比較対象として、「源暎こぶり明朝」のサンプルも置いておきます。違うのはフォントだけで、レイアウトはどちらもまったく同じです。

ちなみに、サンプル文章は新見南吉の『ごんぎつね』の冒頭です。

■はんなり明朝

■源暎こぶり明朝

やはり読みやすさで言うと、「源暎こぶり明朝」のほうが上かなぁ。でも「はんなり明朝」の味わいも捨てがたいんですよねぇ。

10 まとめ

つらつらと書いてきましたが、いかがでしたでしょうか。

もし、「どのフォントにしていいか分からん!」と迷ったら、自分の好みで選べばいいと思います(笑)。同人誌作りは趣味でやることですし。

「いや、だからどれが好みか選べないんだよー」ということでしたら、わたしは源暎こぶり明朝をおすすめします。

小説本文だけでなく、タイトルや見出し、目次等にも適してると思うんですよね。フォントの特徴が「空気」なので、どんなジャンルにも合うんじゃないかなぁ。

ダブルダッシュ(――)もくっつくし、濁点付きのひらがなやカタカナも用意されているし、実に同人向きだと思います。よかったらぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?