突き落とされる寸前の緊張感〜マンフレッド序曲の1小節め

シューマンop115序曲の冒頭Rusch4/4は、ベートーヴェンop67の冒頭をさらに複雑にしたような音楽だ。切迫感のある速いスピードで一気に畳みかけるこの半拍ずれた3つの四分音符が作る形。そのクレシェンドも休符に付せられたフェルマータも効果的だ。

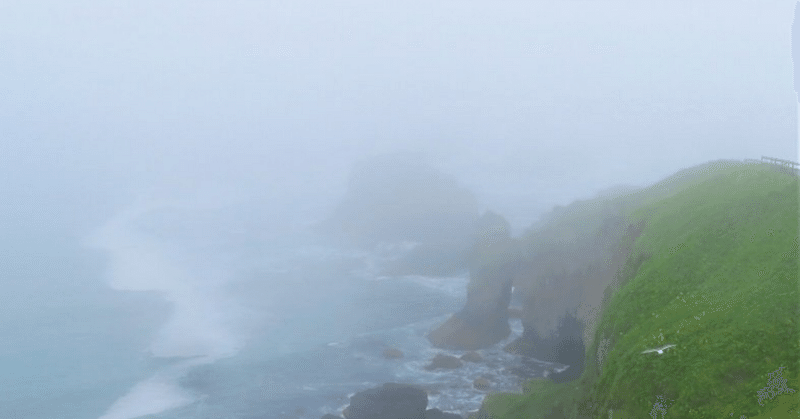

崖の上から突き落とされる直前で留め置かれたような緊張感。そのオチのない中途半端が、却ってその先の深い谷底を見せつけてくる。

この小節だけで、緊張感のある形を成している。そして、それが鳴り響く空間を一瞬にしてその場面の中に巻き込んでしまうかのように、楽譜が空間を見事を納めている。

まるで俳句だ。簡潔で、でも全てを語り切っている。

こういう楽譜を見ているとこのような4/4の楽譜を四分音符四つを数えて並べるような姿勢の愚かさを痛感する。ベートーヴェンop67の冒頭のようにひとつの息の中で語り切ってしまう呼吸と発音が求められる。音圧と尤もらしい音響の羅列で誤魔化すような演奏は恥ずかしい。

音符を数えるのは譜読みの基本ではある。けれども、最終的にはその音符たちが作る形が見えなくては演奏にはならないのだ。

ベートーヴェンop125第4楽章の冒頭のpresto6小節間が、ひとつの言葉であるように、あるいはop84序曲の冒頭5小節間がひとつの呼吸で語られるべき形であるように、音楽は音ではなく形で語らなければならないのだ。あるいはブラームスop68の冒頭un poco sostenuto 全体が主部allegroの開始を修飾している、分割不可なひとつの形ではあるように、その形が見えないまま演奏しても、それは単なる音響の垂れ流しに過ぎないのだ。音響で演奏してしまうから緊張感のないだらしないものにしかならない。その音響の心地よさに頼ってしまうからその作品の論理がわからないままで終わるのだ。

音楽は音を楽しむことではない。音圧で喜ばせるのはレコード文化全盛期の悪癖に過ぎない。後期ロマン派じゃあるまいし。

その意味としての論理の可能性にこそ醍醐味があるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?