連載日本史58 武士の台頭(1)

「侍(さむらい)」という言葉は、「侍(さぶら)ふ」という動詞から派生したものであり、「侍ふ」は「お仕えする」という意味を持った謙譲語である。その名の通り、武士は貴族に仕える者であった。宮中の警護にあたった滝口の武士、盗賊の追捕や内乱の鎮圧にあたった追捕使(ついぶし)・押領使(おうりょうし)、地方の受領直属の館侍(たちざむらい)、国衙に属した国侍(くにざむらい)など、出自はざまざまだが、いずれも武力や軍事力をもって貴族に仕えるという点では共通している。

武士の家は、一族の長である惣領のもとに、同族の家子(いえのこ)、血縁以外の郎党・下人などが組織された、一種の拡大家族共同体であった。地方の武士は開発領主にルーツも持つ者が多く、私営地を守るために武装し、平安後期の荘園公領制のもとで、荘園や公領の管理者としての身分を獲得していったようだ。一方、中央の武士は朝廷から軍事を専門に請け負った職能集団という色合いが強く、もともとは有力な貴族や皇族にルーツを持っていた。このように、地方と中央の双方から、あるいは下層階級と上層階級の双方から、武装集団としての武士団が発生したのである。

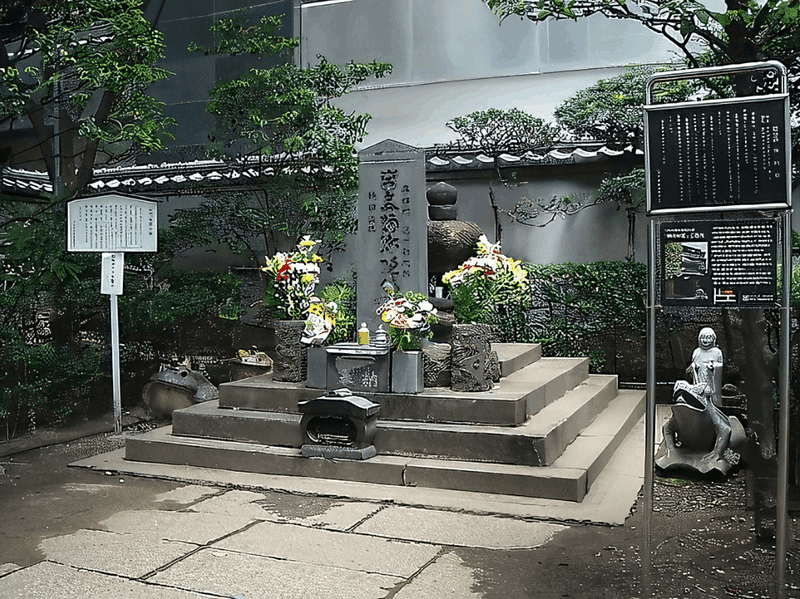

実際に武士が活躍した初期の例は十世紀の承平・天慶の乱、すなわち平将門と藤原純友の反乱である。関東一円を武力で制圧した将門は自らを「新皇」と称したが、押領使の藤原秀郷・平貞盛に倒された。瀬戸内海を武力で制圧した藤原純友は、追捕使の小野好古・源経基に倒されている。武には武、力には力で対抗し、戦場で勝敗を決するという武士の価値観と行動原理は、祟りを恐れ、死刑の執行をためらい、血を見ることを嫌った貴族たちの価値観とは全く異なるものであった。むしろ貴族は、そこを利用して、自分たちの手を汚さずに、地方の騒乱の収拾を武士に請け負わせていたと言える。いわば軍事のアウトソーシング(外注)だったわけだ。

各地で成長を遂げる武士団の中でも、中核的存在となったのは、桓武天皇の血統に連なる平氏と、清和天皇の血統に連なる源氏である。やはり皇族のブランドは強い。彼らは、摂津源氏・河内源氏・伊勢平氏など、根拠地を冠した名称で呼ばれた。藤原氏系統では、1019年の対馬・壱岐への刀伊(女真族)の来襲を撃退した九州の武士団をはじめ、北陸・関東・東北にまで展開した武士団もあり、佐藤・加藤・伊藤・武藤など、現在に連なる藤原氏系の姓のルーツとなった。他にも関東の土着勢力から成長した武蔵七党などの武士団がいる。

貴族と武士の価値観には大きな隔たりがあったが、もちろん共通点も少なからずあった。そのひとつが、血統の重視である。戦闘の際の結束の乱れが生死に関わる武士団では、貴族以上に、組織の求心力としての血縁が重視されたことだろう。最後に信じられるのは肉親というわけだ。無論、血のつながりがあるからといって、裏切らないとは限らない。むしろ血のつながりが濃いほどに、骨肉相食む争いになることも多い。武士の台頭は、血の絆の強化と共に、血の争いの顕在化をも意味していた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?