#04 自分の傍にあるものを誠実に見つめること。ピエール・ボナールの愛情と絵画

こんにちは。

このnoteでは、日々を生きる私たちが、疲れたり傷ついたりしたとき、心をそっとあたためてくれるような、芸術作品や、アート作品を紹介します。

今回ご紹介するのは、19世紀後半から20世紀にかけて活躍した画家、ピエール・ボナールです。

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard

庭、窓、テーブル、それから妻。

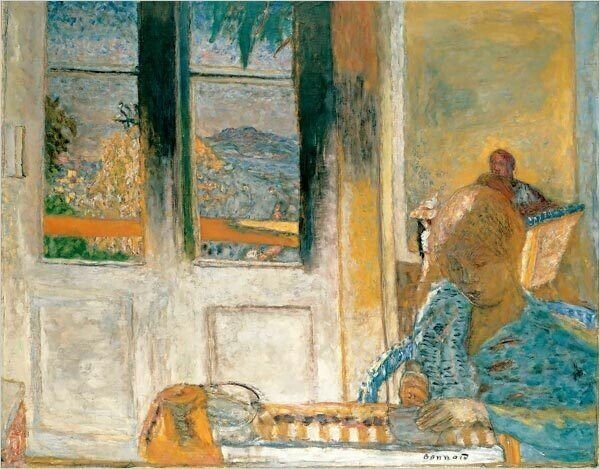

《The French Window(Morning at Le Cannet)》, 1932, 出典:https://www.musey.net/31217

ピエール・ボナールは、そのニュアンスに富んだ鮮やかな色遣いで広く知られる画家です。

その題材に取り上げられるモチーフの多くは、私たちにとっても身近な、「家庭」にまつわるものが多いように思われます。

例えば、冒頭に引用した作品に描かれているのは、朝の窓辺の風景。画面の右下に描かれているのは、ピエール・ボナールの妻、マルトです。彼はマルトを作品の題材とすることを好み、実際に彼女をモデルとした作品が数多く残されています。

彼は庭や、小さな林、窓辺、テーブル、そして浴室といったモチーフに対して、誠実な目線をもって向き合い、自身の鋭敏な色彩感覚とともに、絵画に落とし込みました。

《The Window》, 1925, 出典:https://www.musey.net/30318

また、彼の絵画表現には、モチーフに対する画家自身の優しい目線が含まれていると同時に、どことなくユニークで、印象深い面があります。

彼はナビ派(Les Nabis、預言者の意)と呼ばれる、19世紀のパリを中心とした前衛的なグループに所属していました。このグループは、印象派からさらに切り込んだ視点を持っていたとされています。印象派の画家の多くが、自然の光の作用をそのまま絵画に写し取ろうとしたのに対し、ナビ派の画家は、画面上に色彩の秩序を創り出すことを重要視しました。

このことについて、ピエール・ボナールは、このような言葉を残したそうです。

『絵画とは小さな嘘をいくつも重ねて大きな真実を作ることである。』

——引用:Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ナビ派

実際に、彼は絵画を制作する際、実際に目の前にある風景ではなく、自らノートに描きとった瞬間的なイメージと、色のメモだけを参考にしていたそうです。短絡的な現実の模倣を脱し、「小さな嘘」を重ねて「真実」を作り出そうとする試みは、どこか村上春樹の創作論にも通じるのではないでしょうか。

『よき物語を作るために小説家がなすべきことは、ごく簡単にいってしまえば、結論を用意することではなく、仮説をただ丹念に積み重ねていくことだ。』

——引用:『村上春樹 雑文集』より「自己とは何か(あるいはおいしい牡蠣フライの食べ方)」(村上春樹著)

《Workshop with mimosa》, 1946, 出典:https://www.musey.net/28293

手で触って確かめるように、色に向き合う。

《Nude in Bathtub》, 1940-1946, 出典:https://theconversation.com/who-was-marthe-bonnard-new-evidence-paints-a-different-picture-of-pierre-bonnards-wife-and-model-137723

ピエール・ボナールは、マルトをモデルにした数多くの裸婦画を残しています。中でも、彼女の晩年にわたり制作されたこの作品からは、画家の妻に対する深い情や、妻のいる浴室という風景そのものへの、思い入れめいたものが微かに感じられるような気がします。そう感じられる理由は、おそらく画家の、色の選び取り方にあるのではないでしょうか。

この作品に用いられている色のほとんどは、ほぼ同じ明るさとなっています。そのため、明暗の起伏によってではなく、色そのものの性質によって、質感や立体感が表現されています。

このような表現が効果的に用いられている例が、『富嶽三十六景』の一枚、《凱風快晴》です。

《凱風快晴》, 葛飾北斎, 1833, 出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/凱風快晴#/media/ファイル:Red_Fuji_southern_wind_clear_morning.jpg

この作品では、陰影表現はほぼなされていません。それにもかかわらず、赤色の山はどっしりと前面に構えているように見え、青色の空は背面に引いて見えます。

その理由は、赤色は進出色、青色は後退色と呼ばれ、それらが並ぶと、まるで赤が手前に、青が奥にあるように感じる——という錯視現象を引き起こすからです。

この作品が幻想的な色彩を持ちながらも、リアルな奥行きを伴っている理由の一つが、このような効果を持つ色遣いだと言えるのではないでしょうか。

こういった技術的な点においてだけでなく、この作品《Nude in Bathtub》は、ピエール・ボナール自身の、色ひとつひとつの選び方、そして載せ方において際立っています。

例えば、モデルの肌には、一見しただけでも、黄、水色、赤、青、緑……というように、調和していてもなお複雑な色遣いがなされています。

ただ「肌」を塗ろうとするのでなく、このような表現に至ったのは、彼がどこまでも、モデル——マルトの肌そのもの、ひいては、彼女の魂そのものを、絵画に写し取りたかったからではないでしょうか。

そしてそれは、きっと、そっと手のひらで確かめた感触にふさわしい色を、丁寧に抽出し、キャンバスに載せていくことによってのみ為し得たのではないか、と私は考えます。

今回ご紹介したのは、ナビ派を代表する画家、ピエール・ボナールでした。もし楽しんでいただけたのなら、幸いです。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

ヘッダー引用ポートレート:《Pierre Bonnard from 'Verve," research photograph associated with the exhibition "Pierre Bonnard》, 1948, Rogi André, 出典:https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3227/installation_images/15101

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?